70er-Kultserie „Wonder Woman“: Komm, hol‘ das goldene Lasso raus!

„Wonder Woman“ wird als cineastisches Ausrufezeichen für den Feminismus gefeiert. Das ist dann doch etwas dick aufgetragen! Wer es mit der emanzipierten Amazone allerdings ernst meint, muss unbedingt die 70er-Jahre-TV-Serie mit Lynda Carter als Wonder Woman (wieder-)sehen.

Der DC-Blockbuster „Wonder Woman“ von Patty Patty Jenkins ist, das steht nun schon länger fest, der erfolgreichste Film, der je von einer Frau gedreht wurde. Ein Meilenstein schon deshalb, weil bei den 200 kassenträchtigsten Filmen der letzten Dekaden keine einzige Frau auf dem Regiestuhl saß (und wer weiß, vielleicht gelingt „Wonder Woman 1984“ ja auch der Anschluss – trotz Streaming-Starts).

Aber wichtiger noch: Wonder Woman wird weltweit als feministisches Ausrufezeichen in einem Genre verstanden, das lange Zeit in dieser Hinsicht wenig zu bieten hatte.

Die Amazone, die sich in einer mörderischen Männerwelt ihren Weg bahnt und so fürchterlich dümmliche maskuline Ideen wie Krieg und Kapitalismus aus der Welt schaffen will, wird als Vorbild für Gleichberechtigung und die Selbstverteidigungsfähigkeiten der Frau eingenommen.

Natürlich ist das alles ein hübscher ideologischer Heißluftballon, wenn man bedenkt, dass DC die von Lügendetektor-Erfinder William Moulton Marston beiläufig in die Welt gezauberte Lassoträgerin jahrzehntelang reichlich stiefmütterlich behandelt hatte.

1972 reüssierte sie zwar, 31 Jahre nach ihrem ersten Abenteuer, im Comic in der Justice League Of America, allerdings lediglich als deren Sekretärin. Immerhin übernahm später „New Teen Titans“-Zeichner George Pérez und machte aus der allwissenden griechischen Halbgöttin in den 80ern eine vom Alltag nicht selten überforderte Frau aus Fleisch und Blut, die erst einmal mühsam die englische Sprache erlernen muss.

Wonder Woman: starke Frau unter schwachen Männern

Es mag zunächst wie eine Kleinigkeit wirken, dass „Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot eine vergleichsweise lächerliche Gage für ihren Ganzkörpereinsatz zugesprochen bekam (das hat sich mit „Wonder Woman 1984“ deutlich geändert, Gadot ist inzwischen zum Hollyewood-Star aufgestiegen, demnächst ist sie als „Cleopatra“ zu sehen). Man konnte ja vorher nicht ahnen, dass der Superheldinnen-Film auch bei den mehrheitlich männlichen Comicfilm-Zuschauern derart ankommen würde.

Aber die Studiobosse werden letztlich auch nicht nur mit begeisterungsfähigen, nerdigen Cosplayerinnen gerechnet haben, die ihr Geld für eine Kinokarte und eine zehn Dollar teure Nachhilfestunde in Sachen Emanzipation hinblättern. „Fanservice“ gehört eben auch bei „Wonder Woman“ zum Konzept; die diskursive Abrechnung mit dem männlichen Blick und den Erwartungen des gewöhnlichen Comic-Lesers á la „Bitch Planet“ bleibt im Grunde aus. Und trotzdem wird nun vor allem von einem Aufbruch des feministischen Comic-Films gesprochen.

Wie ja auch bei der „Batman“-Trilogie von Christopher Nolan (die etwas zu oft als komplexe politische Parabel in Zeiten von Demokratieschmelze und Terrorangst aufgebauscht wurde) lohnt es sich, ideologisch etwas auf die Bremse zu treten. Natürlich ist Wonder Woman per se eine starke Frauenfigur. Sie ist es aber nicht, weil sie für gleiche Bezahlung einsteht, perfekt zwischen Mutterrolle und Beruf changiert oder weil sie sich selbstbewusst ihrer eigenen Sexualität bedient. Sie darf es geradewegs sein, weil es von ihresgleichen so wenige Exemplare gibt im Multimillionendollar-Kosmos der Comic-Blockbuster. Und sie ist es ganz profan, weil sie als Figur einer matriarchalischen Gesellschaft entstammt.

Wirklich konkret wird das in den neuen Kinokrachern kaum abgebildet. Muss es auch nicht. Aber vielleicht hätte man doch lieber noch „Herland“ von Charlotte Perkins Gilman gelesen, um all dem mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, anstatt nur in der Comicvorlage zu blättern. Gal Gadot erzählte in einem Interview dafür, dass sie die Power ihrer Figur bei der Geburt ihres Kindes gespürt habe. Hier gerät der Emanzipationsdiskurs natürlich ordentlich in die Sackgasse. Der heroische Gebärprozess unter Schmerzen als protofeministischer Geburtsakt dieser neuen Wonder Woman. Schwierig.

Mit Pirouette vom hässlichen Entlein zum kampfstarken Schwan

Ein Blick auf die viel zu selten in diesem Zusammenhang erwähnte 70er-Jahre-TV-Serie „Wonder Woman“ wirkt da Wunder gegen die Vielzahl an Deutungen. Mit kargem Budget, aber viel Leidenschaft zimmerte ABC von 1975 bis 1979 eine fantasiereiche Fernsehreihe, mit der die Hauptdarstellerin Lynda Carter vor der Privatinsolvenz gerettet (sie soll angeblich nur noch 25 Dollar auf dem Bankkonto gehabt haben, als sie die Rolle zugesprochen bekam) und zur LGBTQ-Ikone gemacht wurde. Dafür brauchte sie nicht einmal zwischen den Geschlechtern hin und her zu knutschen oder sich zum geschlechtslosen Geist zu verwandeln. In dem Entstehungsjahrzehnt der Serie verkloppten Frauen einfach keine Männer. Sie waren stark, wenn sie nebenher etwas Geld verdienten (im Kino der 70er oftmals durch Prostitution) oder als Ehefrau/Mutter gegen die gefühlskalten Ehemänner/Väter bestanden. Oder wenn sie andere Frauen ins Bett zerrten.

Inzwischen wird ja von DC-Offiziellen offen davon gesprochen, dass die Amazone natürlich bisexuell sei. Zu sehen ist davon – ganz offen – weder in der Serie noch im Film etwas. Aber dafür durfte Carter ihre Stunts noch selber machen – fast wäre sie deswegen einmal aus einem Hubschrauber gefallen. Da hatte Tom Cruise nicht einmal angefangen, Filmversicherer zum Zittern zu bringen. Später beschwerte sich Carter, trotz des Vergnügens, eine „starke Frau“ gespielt zu haben, dennoch als Sexsymbol abgestempelt worden zu sein. Gewinnbeteiligung (zum Beispiel an den Wonder-Woman-Barbie-Puppen) war für die Schauspielerin natürlich auch nicht drin. Aber das wird Gal Gadot, wenn sie nicht wie einst Jack Nicholson für seine Joker-Rolle in Tim Burtons „Batman“ genial gepokert hat, wohl auch nicht anders gehen. Wer bei Amazon nach einer „Wonder Woman“-Figur Ausschau hält, wird ohnehin nicht mehr auf den Gedanken kommen, dass es sich bei dieser Comicheldin um ein Musterbeispiel für weibliche Selbstverwirklichung handelt.

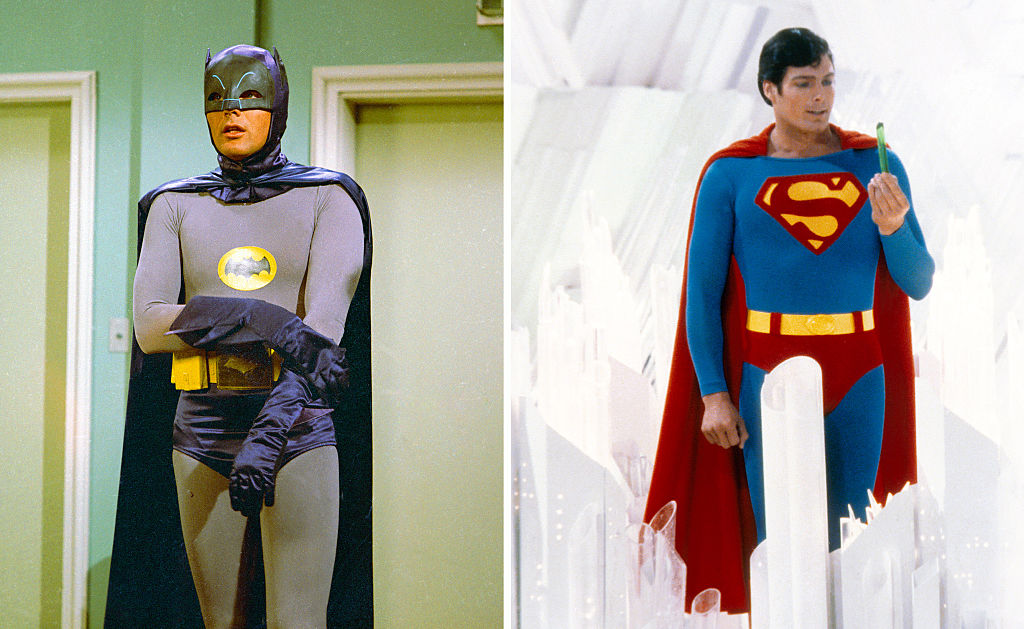

In der nicht immer ganz ernst zu nehmenden TV-Reihe, der 60er-Jahre-Batman lässt hin und wieder grüßen, ging es viel deutlicher um das alter ego, um den Kontrast zwischen Privatleben und Superheldinnenauftrag, um Diana Prince und nicht nur „Wonder Woman“. Ein hübscher Lichteffekt und eine pirouettenartige Hula-Hoop-Umdrehung sorgten für den spontanen Kleidungswechsel. Ist eine solche Verwandlungsbewegung ein Zeichen von Weiblichkeit? Superman trägt sein Dress ja immer schön unter dem Hemd, so dass er seine Brust entblößen muss, wenn sein Typ gefragt ist.

Von der Sekretärin zum Superweib

„Wonder Woman“ punktet aber auch mit ihrem Sag-die-Wahrheit-Lasso. Das wird in der Serie inflationär häufig eingesetzt, immer dann, wenn die nicht selten bräsigen Storys dringend eine neue Wendung brauchten. Ambivalente Moralvorstellungen und anspruchsvolle Figurenzeichnung, wie sie in den Qualitätsserien spätestens ab dem neuen Jahrtausend zum Normalfall im Storytelling wurden, blieben „Wonder Woman“ natürlich erspart. Diese Superheldin hat eigentlich keine Schattenseiten. Sie beginnt auch als Sekretärin, kämpft erst gegen fiese Nazis und später, als die Handlung dann doch aus Kostengründen in die 70er geholt wurde, sogar gegen Außerirdische. Ein Superweib mit großer Ernsthaftigkeit und introvertiertem Charme.

Mit der zweiten Staffel wurde der feministische Kampfgeist getilgt

Schade, dass die Produzenten der Serie schon ab der zweiten Staffel auf all die feministischen Symbole (und Dialoge!) verzichteten und Wonder Woman lieber nicht zu lautstark für die Rechte der Frauen eintreten ließen. Die waren in den USA zum Zeitpunkt der Entstehung der Serie ja auch gerade auf die Straße gegangen. Was aber erst einmal in die Welt gesetzt ist, kann von kleingeistig agierenden TV-Produzenten nicht abgeschafft werden.

Noch heute ist Lynda Carter eine der beliebtesten Stars auf Comic Conventions, umschwärmt von jungen Mädchen und in die Jahre gekommenen Jungs. Die LGBT-Szene feiert sie für ihren Mut, mit ihrem Spiel und ihrer Figur in einer Zeit, da Comicheldinnen Mangelware waren, feste Geschlechterrollen zu unterminieren. Diese Aufgabe steht Gal Gadot noch bevor, wenn sie bald erneut als Wonder Woman in der „Justice League Of America“-Verfilmung gegen mehr als ein Dutzend Superheldenkerle um Leinwandzeit und die Aufmerksamkeit der Zuschauer kämpfen muss.