Die ★ ★ ★ ★ ★ -Band: Alle Alben von Wilco im Ranking und bewertet

Die Band um Songwriter-Mastermind Jeff Tweedy veröffentlicht eine großartige Platte nach der nächsten. ROLLING-STONE-Autor Marc Vetter hat alle Studioalben von Wilco unter die Lupe genommen.

„Wilco sind die bedeutendste Band dieser Zeit, weil sie das Spiel aushalten, ohne sich seinen Regeln zu unterwerfen“, schrieb ROLLING-STONE-Redakteur Arne Willander einst über die Chicagoer Band, als sie ihre Live-DVD „Ashes Of American Flags“ veröffentlichte.

Jeff Tweedy und seine Kollegen werfen alle paar Jahre eine neue, großartige Studioeinspielung auf den Markt, haben aber zugleich in Zeiten von nachlassenden Plattenverkäufen und medialen Hypes um Belanglosigkeiten eine fast schon singuläre Daseinsform als Gruppe von sechs Musikern für sich gefunden, die nun nach vielen Disruptionen in den ersten Jahren seit 20 Jahren geschlossen zusammen steht.

Das macht eine Musik möglich, die in anderen Konstellationen wohl gar nicht diesen Weg beschreiten könnte. Jedes Album klingt anders, hat seinen eigenen Herzschlag. Es ist, kurz gesagt, einer der bedeutsamsten Werkkataloge der amerikanischen Musik der letzten Jahrzehnte.

Im Zentrum des Wilco-Universums, zu dem ein eigenes Studio (The Loft), die Freiheit für alle Mitglieder, tun und lassen zu können, was sie wollen, und eine ausgesprochen großzügige Fan-Bindung gehören, steht seit der Gründung im Jahr 1994 Songwriter Jeff Tweedy, der in Interviews stets betont, dass hinter den komplexen Soundmustern von Wilco im Grunde zarte Folk-Songs schlummern. Das bewies zuletzt das Großwerk „Cruel Country“, das zeigt aber auch das 2023 nachgelegte „Cousin“, ein Art-Pop-Album nach Wilco-Manier, produziert von der wunderbaren Cate Le Bon.

13. „A.M.“ (1995) ★ ★ ★ 1/2

Der Neustart für Tweedy, nachdem Jay Farrar keine Lust mehr auf Uncle Tupelo hatte, kreiste noch in der Alternative-Country-Umlaufbahn und wurde später von der Band, die hier zum einzigen Mal von Brian Henneman von den Bottle Rockets unterstützt wurde, als „Fehlversuch“ gewertet. Vielleicht lag es auch daran, dass Farrar mit seiner neuen Formation Son Volt und „Trace“ im selben Jahr einfach etwas zielgerichteter zu Werke ging.

Trotz deutlicher Anleihen an Gram Parsons und Neil Young kristallisiert sich auf „A.M.“ nur selten so etwas wie eine echte musikalische Agenda heraus. Dabei legte die Platte mit dem stürmischen „I Must Be High“ einen optimalen Start hin und schmeichelt sich mit bittersüßen Balladen wie „Box Full Of Letters“ ein. Die allzu geradlinige Songs, die von langen Autofahrten und Casino-Besuchen handelten, entsprachen eben noch dem Horizont eines 28-jährigen Sängers, der zwar wusste, welche künstlerischen Vorbilder ihn leiten, daraus aber (vorerst) noch keinen Gewinn ziehen konnte.

Trotz deutlicher Anleihen an Gram Parsons und Neil Young kristallisiert sich auf „A.M.“ nur selten so etwas wie eine echte musikalische Agenda heraus. Dabei legte die Platte mit dem stürmischen „I Must Be High“ einen optimalen Start hin und schmeichelt sich mit bittersüßen Balladen wie „Box Full Of Letters“ ein. Die allzu geradlinige Songs, die von langen Autofahrten und Casino-Besuchen handelten, entsprachen eben noch dem Horizont eines 28-jährigen Sängers, der zwar wusste, welche künstlerischen Vorbilder ihn leiten, daraus aber (vorerst) noch keinen Gewinn ziehen konnte.

Bester Song: „Passenger Side“

12. „Schmilco“ (2016) ★ ★ ★ ★

In einem Atemzug mit „Star Wars“ aufgenommen – ein Umstand, der sich auch durch die vielfältigen Solo-Projekte der trotz allem nahezu pausenlos tourenden Band ergab – nimmt „Schmilco“ einen, vielleicht sogar zwei Gänge heraus. Folk-Pirouetten wie „Cry All Day“ oder das nachdenklich stimmende „We Aren’t The World (Safety Girl)“ sind Produkte einer introvertierten Weltsicht und die Gruppe stellt sich mit fast schon masochistischer Zurückhaltung in den Dienst einer Handvoll auch einmal spröden Folk-Nummern. Doch Wilco beherrschen die kleine Form eben genauso wie die großen Gitarrenepen – verwirren mit finsterem Gefrickel („Common Sense“) genauso wie sie sich mit „Someone To Lose“ tief vor George Harrison verneigen. Alles klingt traurig, aber nie hoffnungslos.

Das herrliche „Just Say Goodbye“ schließt die sich am eigenen Pessimismus delektierende Platte mit getragenen Orgelklängen ab. Alles in allem eine Tweedy-Angelegenheit mit absurden, zarttraurigen Einsichten wie „I’ve never been alone/Long enough to know/If I ever was a child“, für die der Sänger inzwischen ein Patent anmelden könnte. Die fragmentarische, tagebuchartige Solo-Familien-Platte „Sukierae“ liegt nicht fern. Der hörbare Unterschied ist allerdings das hier geradezu perfekt vorgetragene musikalische Handwerk.

Das herrliche „Just Say Goodbye“ schließt die sich am eigenen Pessimismus delektierende Platte mit getragenen Orgelklängen ab. Alles in allem eine Tweedy-Angelegenheit mit absurden, zarttraurigen Einsichten wie „I’ve never been alone/Long enough to know/If I ever was a child“, für die der Sänger inzwischen ein Patent anmelden könnte. Die fragmentarische, tagebuchartige Solo-Familien-Platte „Sukierae“ liegt nicht fern. Der hörbare Unterschied ist allerdings das hier geradezu perfekt vorgetragene musikalische Handwerk.

Bester Song: „If I Ever Was A Child““

11. „Star Wars“ (2015) ★ ★ ★★

Wilco haben sich selten darum gekümmert, was cool sein könnte. Das hat ihnen unter anderem den Vorwurf eingebracht, „mellow“ zu sein oder schnöden „Dad Rock“ abzuliefern. „Star Wars“, 2015 von einem Tag auf den anderen kostenlos für die eigenen Fans (und all die anderen Neugierigen) ins Netz gestellt, sollte dann doch einmal der Versuch sein, für einen Moment den Bedingungen der vom Internet angetriebenen Hype-Industrie zu entsprechen – allerdings auf Wilco-Art.

Während der geleckte Titel und das Poesiealbum-Cover ironisch die Hashtag-Trends kommentierten, gab sich die Band mit Progrock-Sounds wie in „You Satellite“ stacheliger und experimentiergetriebener. Viele Lieder sollten wohl bewusst den Eindruck erwecken, als könnten diese Klangperfektionisten auch einmal hastig zu Werke gehen (wie in der rumpelnden Soundskizze „EKG“) und Songs aus dem Spiel nehmen, bevor sie sich zu einem Höhepunkt aufraffen. Natürlich gibt es auch die gewohnten melancholische Vignetten, wie „Where Do I Begin“, bei denen Tweedy mit seiner Stimme geradezu ins Mikrofon hineinkriecht. Am Ende bleiben aber viele (mitunter großartige) Kabinettstückchen, die sich nie so ganz zu einer Einheit verbinden wollen.

Während der geleckte Titel und das Poesiealbum-Cover ironisch die Hashtag-Trends kommentierten, gab sich die Band mit Progrock-Sounds wie in „You Satellite“ stacheliger und experimentiergetriebener. Viele Lieder sollten wohl bewusst den Eindruck erwecken, als könnten diese Klangperfektionisten auch einmal hastig zu Werke gehen (wie in der rumpelnden Soundskizze „EKG“) und Songs aus dem Spiel nehmen, bevor sie sich zu einem Höhepunkt aufraffen. Natürlich gibt es auch die gewohnten melancholische Vignetten, wie „Where Do I Begin“, bei denen Tweedy mit seiner Stimme geradezu ins Mikrofon hineinkriecht. Am Ende bleiben aber viele (mitunter großartige) Kabinettstückchen, die sich nie so ganz zu einer Einheit verbinden wollen.

Bester Song: „You Satellite“

10. „Ode To Joy“ (2019) ★ ★ ★ ★

Die Wahl des richtigen Schlagwerks stand am Anfang der Aufnahmen von „Ode To Joy“. Schlagzeug-Virtuose Glenn Kotche brachte ein antikes Instrument ein, das für den bleischweren Rhythmus im Opener „Bright Leaves“ sorgte. Ohnehin ist es eine Kotche-Angelegenheit, seine abgebremsten Drum-Beats bilden den Herzschlag dieses minimalistischen Art-Folk-Albums, das noch einmal ähnliche Schattenweltkreaturen beschwört wie einst „A Ghost Is Born“. Vielleicht auch weil sich Jeff Tweedy mit seiner bewegenden Autobiographie „Let’s Go (So We Can Get Back)“ daran erinnerte, wie er vor 15 Jahren den Soundtrack seines vorweggenommenen Todes schrieb.

Die Songs auf „Ode To Joy“ – vom kribbeligen „Quiet Amplifier“ bis zum Beatles-Schlenker „Everyone Hides“ allesamt von stiller Grazie; weit entfernt von Krautrock-Brachialität á la „Spiders“ oder Gitarrenmalerei wie „Impossible Germany“ – schweben oder blubbern oder rattern. Sie verströmen einen eigenartigen (Zweck-)Optimismus im Angesicht des Verfalls (Wilco bogen damals ins 25. Jahr ihrer Karriere) und der widerspenstigen Diskurse unserer Zeit (nun auf ewig der Höhepunkt in der kunstvollen Verwendung von Dualismen in Tweedys Schreibkunst: „Love Is Everywhere (Beware)). Der Beethoven-Titel mag etwas neben der Spur sein. Ein Klischee. Hier ist ein weiteres: Wilco haben sich noch einmal, ein elftes Mal, neu erfunden.

Bester Song: White Wooden Cross

9. „Cousin“ (2023) ★ ★ ★ ★ 1/2

„Cousin“ schließt an den experimentellen Kurs von „Yankee Hotel Foxtrot“ und „A Ghost Is Born“ an. Das liegt wohl zu einem Teil an der Arbeit von Cate Le Bon. Jeff Tweedy hatte die Songwriterin eingeladen, Hand an die schon lange in der Schublade liegenden Songs für ein Art-Pop-Album zu legen. Ein kluger Schachzug: Le Bon straffiert die offenherzigen, aber dennoch oft genug tiefdunklen Gedanken Tweedys mit einem Gefrierfachklang aus, der es bei keinem einzelnen Song an Präzision vermissen lässt. Der Einstieg mit „Infinite Surprise“ gibt als Titel wie als lyrischer Wegweiser („It’s good to be alive/It’s good to know we die“) die Richtung vor, dem Dröhnen und Knarzen folgen dann aber doch meist neu zusammengesetzte Folk-Stücke, die mit japanischen Gitarren oder einer Drum-Machine zu überraschen wissen. Eben eine Wilco-Platte, als wäre sie nicht von Wilco.

Tweedy singt so sehnsuchtsvoll und gebrochen wie nie. Der Abschluss mit einem herzensgut jangelnden Love-Song ist geschickt gewählt, es ist einer der geschmeidigsten und forderungslosesten Wilco-Songs überhaupt, und trübt dennoch das Himmelhochjauchzende zum Schluss mit einer Nuance ein. Das ergreifendste Stück ist aber das noch von den „Ode To Joy“-Sessions übrig gelassene „Pittsburgh“, das nach sinistrem Akustikgitarrenbeginn von einer schneidenden Electrowand eingerissen wird, um dann zu einem freimütigen Bekenntnis zu wachsen: „I’ve always been afraid to sing/That’s a little thing/Somehow, that’s all I do/Strange as that seems/I’ve outlived my dreams“.

Bester Song: „Pittsburgh“

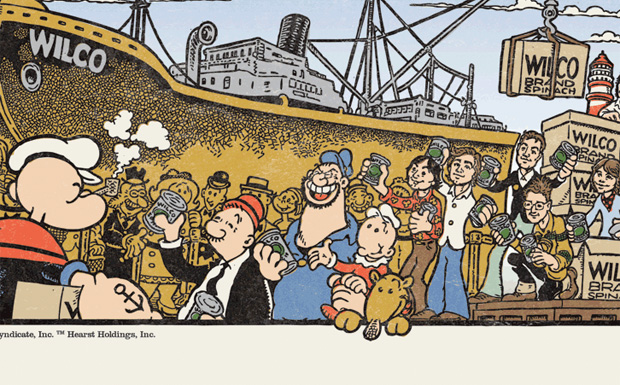

8. „Wilco (the album)“ ★ ★ ★ ★ 1/2 (2009)

„Wilco (the album)“ ist von allen LPs, die diese Band bisher aufgenommen hat, wohl am deutlichsten von ihrer Einsatzzentrale, dem Loft in Chicago, geprägt. Traumwandlerisch sicher vorgetragene Stücke wie „Deeper Down“ (bei dem man sogar die Geräusche des Fahrstuhls hört, der in dem Studiogebäude sein lärmendes Unwesen treibt) wechseln sich ab mit schwitzigem Feedback-Geröll („Bull Black Nova“) und zurückgenommenen Selbsteinsichten Tweedys wie in „Solitaire“. Hier hebt sich der Sänger wohl selbst auf die Anklagebank: „Once my life was a game so unfair/It beat me down and kept me there/Unaware of my naysayer/Solitaire was all I was playing“.

Mit „You And I“ schaffte es auch ein zauberhaftes Duett mit Feist auf die Platte. Über allem legt sich aber die selbstsicher vorgetragene Haltung, dass diese Musiker inzwischen wissen, was sie tun (nämlich eine sonische Schulter zum Ausheulen zu bieten) und gleichzeitig auch über sich selbst lachen können. Wilco sind auch eine eigene Marke geworden.

Mit „You And I“ schaffte es auch ein zauberhaftes Duett mit Feist auf die Platte. Über allem legt sich aber die selbstsicher vorgetragene Haltung, dass diese Musiker inzwischen wissen, was sie tun (nämlich eine sonische Schulter zum Ausheulen zu bieten) und gleichzeitig auch über sich selbst lachen können. Wilco sind auch eine eigene Marke geworden.

Bester Song: „One Wing“

7. „Summerteeth“ (1999) ★ ★ ★ ★ 1/2

Ist das schon Pop? Jedenfalls ist es nicht mehr Alternative-Country! „Summerteeth“ war die Sternstunde von Jay Bennett, der hier sein Faible für warme, versonnene Pop-Melodien zelebrierte und dafür die Möglichkeiten des Studios voll ausreizte. Jeff Tweedy lieferte dazu die wehmütigen Balladen (das weise „How To Fight Loneliness“ zum Beispiel) und nun auch mehr den je surrealistische Texte: „She’s a jar/With a heavy lid/My pop quiz kid/A sleepy kisser/A pretty war/With feelings hid/She begs me not to miss her“ („She’s A Jar“). Muskulös hingedroschene Songs wie „I’m Always In Love“ oder vor allem der Live-Favorit „A Shot In The Arm“ mögen fröhlich klingen, aber dahinter lauert schon die gespenstische Depression, die man später auf „A Ghost Is Born“ mutig umkreiste.

Das sensible „Via Chicago“ ist dagegen so etwas wie die offizielle Nationalhymne von Wilco-Country. Fast alle Lieder eint, dass sie die in Seenot geratene Liebe mit beunruhigenden Bildern skizzieren. Dafür grub sich Tweedy tief in die Literatur des 20. Jahrhunderts. „Summerteeth“ war aber auch der Anfang eines Kampfes zweier Männer gegen ihre eigenen Egos, Glücksvorstellungen und nicht zuletzt ihre Panikattacken.

Das sensible „Via Chicago“ ist dagegen so etwas wie die offizielle Nationalhymne von Wilco-Country. Fast alle Lieder eint, dass sie die in Seenot geratene Liebe mit beunruhigenden Bildern skizzieren. Dafür grub sich Tweedy tief in die Literatur des 20. Jahrhunderts. „Summerteeth“ war aber auch der Anfang eines Kampfes zweier Männer gegen ihre eigenen Egos, Glücksvorstellungen und nicht zuletzt ihre Panikattacken.

Bester Song: „How To Fight Loneliness“

6. „The Whole Love“ ★ ★ ★ ★★ (2011)

Schon der Anfang ist eine Ansage: Das knapp siebenminütige „Art Of Almost“ schleicht sich mit knarzender Elektronik an, bis Jeff Tweedy einschlägt und lamentiert: „No! I froze/I can’t be so far away from my wasteland“. Dann folgen zwei Minuten Geräuschgewitter samt Gitarrenblitzen von Nels Cline. Vergnügt rumpelnde Bässe holen den Hörer im anschließenden „I Might“ wieder zurück in die Realität. „The Whole Love“ ist nichts als die Wahrheit und eine Liebeserklärung an die Möglichkeiten des Albums von einer Band, der das Ganze immer wichtiger war als einzelne Teile und die nun auch ihr eigenes Label gegründet hatte (dBPM Records). Hier passt alles, vermengt sich das Erhabene mit dem Düsteren, das Süße mit dem Bitterbösen: sonnengestärkt zirpt „Sunloathe“, schwermütig besingt „Black Moon“ die unbändige Natur und „Standing O“ zieht vom Leder wie einst The Who.

Mindestens seit den Beatles klang keine Studioproduktion mehr so rund, vielfarbig und vollmundig, auch wenn manche Songs wie „Red Rising Lung“ doch eher als Fingerübungen verbucht werden müssen. Der überraschende Höhepunkt kommt dann zum Schluss: „One Sunday Morning“, Tweedys Liebeserklärung an seinen inzwischen verstorbenen Vater, ist eine Folk-Ballade, wie sie keine andere amerikanische Gruppe derzeit schreiben könnte; 12 Minuten einfachen, aber keinesfalls simplen Glücks.

Mindestens seit den Beatles klang keine Studioproduktion mehr so rund, vielfarbig und vollmundig, auch wenn manche Songs wie „Red Rising Lung“ doch eher als Fingerübungen verbucht werden müssen. Der überraschende Höhepunkt kommt dann zum Schluss: „One Sunday Morning“, Tweedys Liebeserklärung an seinen inzwischen verstorbenen Vater, ist eine Folk-Ballade, wie sie keine andere amerikanische Gruppe derzeit schreiben könnte; 12 Minuten einfachen, aber keinesfalls simplen Glücks.

Bester Song: „Art Of Almost“

5. „Cruel Country“ (2022) ★ ★ ★ ★ ★

Wie gelingt ein Fuck-You-Corona-Album? In dem die Rückbesinnung auf die eigenen musikalischen Wurzeln, das inspirationsgetriebene gemeinsame Instrumentenspiel in einem Raum (Kritiker sprechen gerne vom „Live-Gefühl“) und eine Auseinandersetzung mit der schwierigen gesellschaftlichen Entwicklung des eigenen Heimatlandes zusammenkommen. Natürlich ist diese Platte trotz ihres prägnanten Titels keine simple Country-Nummer, sondern eine stupende Offenlegung, wozu Wilco in der Lage sind, wenn sie sich eben nicht aus künstlerischen Gründen selbst begrenzen. Das hatten sie nach „The Whole Love“ eigentlich mit jedem Album getan, auch die Solo-LPs von Jeff Tweedy folgen dieser Linie. Nun der Pfad zurück zur Stringenz. Und die Dringlichkeit kommt hier mit langem Atem (21 Lieder, fast 80 Minuten), feingesponnen Gitarrenübungen („All Across The World“), puristischen Folk-Schunkeleien („Falling Apart“), wehmütigem Blick in die Sterne und Songs wie „Bird Without a Tail / Base of My Skull“, die keiner anderen Band derart kunstvoll und doch wundervoll ungekünstelt gelängen.

Wunderlichkeiten spart Jeff Tweedy mit dem Selbstverständnis eines Songwriters aus, der Phasen des Zweifels, der Krankheit und des fehlenden Selbstbewusstseins hinter sich gelassen hat und als Produzent und Kunstvermittler (inzwischen hat er bereits drei Bücher veröffentlicht) längst einen Stand erreicht hat, der sich in seinen Texten in einer neuen Klarheit seiner Eingebungen zeigt. Recht eigentlich ist diese Doppel-LP dann also auch das richtige Wilco (the Album), weil alles da ist, weswegen diese Band wie keine andere amerikanische zu den innovativsten und ruhelosesten gehört, ohne sich dafür verbiegen zu müssen.

Bester Song: „Bird Without a Tail / Base of My Skull“

4. „Sky Blue Sky“ (2007) ★ ★ ★ ★ ★

Nach ihren komplexen Hi-fi-Abenteuern „Yankee Hotel Foxtrott“ und „A Ghost Is Born“ kehrten Wilco mit „Sky Blue Sky“ zurück zu ihren Wurzeln, improvisierten frei im Studio und gewannen so eine Leichtigkeit, die mehr als nur für eine Platte anhalten sollte. „With a sky blue sky/This rotten time/Wouldn’t seem so bad to me now“, jener Textzeile aus dem titelgebenden Song, setzt Tweedy den Wahlspruch für das Album. Und Nels Cline, Pat Sansone und Mikael Jorgensen, die nach „A Ghost Is Born“ dem Kollektiv beigetreten waren, lösen ihr Versprechen auf eine große gemeinsame musikalische Zukunft mit dem freischwebenden, himmelhochjauchzenden „Impossible Germany“ vollständig ein. Ein Stück, von dem man wünschte, es möge niemals enden.

Bandstreitigkeiten, Medikamentensucht, Schreibblockaden – alles wie fortgeschwemmt, selbst Tweedys Stimme klang besser, nachdem er entschieden hatte, den Tabak in der Dose zu lassen. Der Himmel hing nun voller Geigen – und trotzdem war genügend Platz für Southern-Rock-Stampfer („Walken“), Beatles-Balladen („Be Patient With Me“) und streng erwachsenen Van-Morrison-Blues („Hate It Here“). „Please don’t cry/we’re designed to die“ singt Tweedy im erhabenen, abschließenden „On And On“. Besser kann man es nicht ausdrücken.

Bandstreitigkeiten, Medikamentensucht, Schreibblockaden – alles wie fortgeschwemmt, selbst Tweedys Stimme klang besser, nachdem er entschieden hatte, den Tabak in der Dose zu lassen. Der Himmel hing nun voller Geigen – und trotzdem war genügend Platz für Southern-Rock-Stampfer („Walken“), Beatles-Balladen („Be Patient With Me“) und streng erwachsenen Van-Morrison-Blues („Hate It Here“). „Please don’t cry/we’re designed to die“ singt Tweedy im erhabenen, abschließenden „On And On“. Besser kann man es nicht ausdrücken.

Bester Song: „Impossible Germany“

3. „Being There“ (1996) ★ ★ ★ ★ ★

Was für ein Sprung war „Being There“ nach dem solide vor sich hin rockenden „A.M.“. Die Kreativität der Band explodierte im Studio geradezu. Heraus kamen 19 höchst unterschiedliche Songs, die allesamt eine Frische und Rohheit ausstrahlen, dass man meint, direkt im Studio zu stehen, während sie live eingespielt werden. „Misunderstood“, dieser Bastard aus Ballade und Noise-Rock, öffnet das Kapitel für alle zukünftigen Sound-Experimente – die „No Depression“-Anhänger waren geschockt. Kaum einer wollte die Platte kaufen, dabei schlossen sich hier launischer Songwriter-Pop („Far Far Away“, „Someone Else’s Song) mit üppigen, lärmigen Rock-Nummern („I Got You (At The End Of The Century“), „Hotel Arizona“) kurz.

„I got my name from rock and roll“, gesteht Tweedy im versponnenen „Sunken Treasure“. Einer der schönsten Songs, die der Songwriter je ausgebrütet hat. Das Cover der 76 Minuten umfassenden Einspielung zeigt auf der einen Seite in Nahaufnahme die Hand an einer Gitarre, auf der anderen die Finger auf einem Klavier. Dabei geht das Spektrum dieser brodelnden, fest entschlossenen Studioplatte, die nach einem tragikomischen Filmperle mit Peter Sellers benannt wurde, weit über diese Pole hinaus.

„I got my name from rock and roll“, gesteht Tweedy im versponnenen „Sunken Treasure“. Einer der schönsten Songs, die der Songwriter je ausgebrütet hat. Das Cover der 76 Minuten umfassenden Einspielung zeigt auf der einen Seite in Nahaufnahme die Hand an einer Gitarre, auf der anderen die Finger auf einem Klavier. Dabei geht das Spektrum dieser brodelnden, fest entschlossenen Studioplatte, die nach einem tragikomischen Filmperle mit Peter Sellers benannt wurde, weit über diese Pole hinaus.

Bester Song: „Sunken Treasure“

2. „A Ghost Is Born“ (2004) ★ ★ ★ ★ ★

Man kann es kurz und knapp sagen: Die ersten drei, zusammen mehr als 20 Minuten langen Stücke dieser zum Frösteln intensiven, rundherum in sich versunkenen Platte sind das Beste, was Wilco in ihrer Karriere gelungen ist – sogar besser noch als vieles auf ihrem Meisterstück „Yankee Hotel Foxtrot“. „At Least That’s What You Said“ rührt erst unverschämt zu Tränen und fängt die Trauer dann mit bezwingenden Crazy-Horse-Gitarren ab. „Hell Is Chrome“ gleicht einem schmerzhaften Trip ins Jenseits und zurück und ist natürlich Tweedys herzzerreißende Auseinandersetzung mit dem eigenen Drogenentzug („When the devil came he was not red/He was chrome and he said/Come with me/You must go/So I went“). „Spiders (Kidsmoke)“ klingt tatsächlich nach Neu! und wandelt zugleich elegant und brachial auf Krautrock-Spuren. Auf der Bühne wächst das Teil zum lärmenden, die Musiker bis zur Erschöpfung treibenden Monstrum.

Produzent Jim O’Rourke besorgte den kühlen, verwaschenen, geisterhaften Sound. Man hört die Musik, als wäre ein Tuch über die Verstärker gelegt. Während die Beatles mit „Hummingbird“ vorbeischauen und „Wishful Thinking“ und „Muzzle Of Bees“ sich als fast schon spirituelle Folk-Jazz-Improvisationen geben, mäandern die Gitarren in „Handshake Drugs“ bis ins Nirgendwo. „I am A Wheel“ und „Theologians“ sind reine Lust am Spiel, forsch und fragil zugleich.

Produzent Jim O’Rourke besorgte den kühlen, verwaschenen, geisterhaften Sound. Man hört die Musik, als wäre ein Tuch über die Verstärker gelegt. Während die Beatles mit „Hummingbird“ vorbeischauen und „Wishful Thinking“ und „Muzzle Of Bees“ sich als fast schon spirituelle Folk-Jazz-Improvisationen geben, mäandern die Gitarren in „Handshake Drugs“ bis ins Nirgendwo. „I am A Wheel“ und „Theologians“ sind reine Lust am Spiel, forsch und fragil zugleich.

Mit „Less Than You Think“ kommt dann wieder einer dieser bitterschmeckenden, aber geistreichen Wilco-Witze: Nachdem Tweedy sich am Klavier abgearbeitet hat, wabert ein zwölfminütiges Fiepsen heran – möglicherweise eine Andeutung der Migräne, die den Sänger so häufig malträtiert. Ist das nervtötend? Es dauert jedenfalls nicht viel kürzer, als man zunächst denkt. Aber die Soundcollage (die ihre Fortsetzung mit einer Klanginstallation auf einer CD im großartigen „Wilco Book“ fand) legt schlussendlich den Weg frei für „The Late Greats“, dem schönsten Hidden Track der Musikgeschichte, der gar kein Hidden Track ist.

Bester Song: „Hell Is Chrome“

1. „Yankee Hotel Foxtrot“ (2002) ★ ★ ★ ★ ★

Das opus magnum, die Sternstunde des Wilco-Mythos, das Vorzeige-Album eines neuen amerikanischen Indie-Rocks. „Yankee Hotel Foxtrot“ hat viele Marken verpasst bekommen. Dabei sollten krause, aufgekratzte Hymnen wie „I Am Trying To Break Your Heart“ niemals in der Form erscheinen, wie sich die Band das vorgestellt hatte. So sah es jedenfalls ihr Plattenlabel – und protestierte derart heftig, dass es zum Bruch kam. Schließlich stellten die Musiker ihre Platte von einem Tag auf den anderen ins Netz und ließen ihre Fans abstimmen, und das Jahre, bevor diese Methode von Radiohead zu einem Marketing-Gag verbrüht wurde. Das Risiko lohnte sich, Wilco bekamen einen neuen Vertrag (schlüssigerweise bei einer Tochterfirma ihres alten Labels) und „Yankee Hotel Foxtrot“ wurde zum bis heute größten Erfolg der Musiker. Das hat auch seinen Grund: Die Melodien sind verführerisch („War On War“!), die am Jazz-Handwerk geschulte Schlagzeugarbeit des zu den Aufnahmen hinzugestoßenen Glenn Kotche legt Tweedy und seinen Kollegen völlig neue Räume frei und „Jesus etc.“ wäre in einer anderen Welt zum Kulturerbe erklärt worden. Dafür sangen es später immerhin Norah Jones und Bill Fay nach – und steckten damit schon symbolisch die musikalische Bandbreite ab, die sich Wilco hier erarbeitet hatten.

Viel wurde diskutiert über die bitteren, geradezu prophetischen Beobachtungen, die der Sänger über Amerika am gesellschaftlichen Wendepunkt machte . Zu hören ist von einstürzenden Gebäuden, namenloser Angst und „Ashes Of American Flags“ (mit der fahlen Erkenntnis: „I wonder why we listen to poets/When nobody gives a fuck/How hot and sorrowful, the machine begs for luck“). Nicht zu vergessen: Ursprünglich sollte „Yankee Hotel Foxtrot“ am 11. September 2001 erscheinen. Die kryptischen Texte Tweedys thematisieren immer wieder die Unfähigkeit, sich ohne Missverständnisse ausdrücken zu können. „Radio Cure“, einer der bedrückendsten Lieder der Bandgeschichte, vielleicht eine Verneigung von Leonard Cohens „Avalanche“, erzählt von einem Liebhaber, der sich ganz und gar nicht geliebt fühlt, dessen „mind is filled with silvery stuff/honey, kisses, clouds of fluff“. Aber auch „filled with radio cures /electronic, surgical words“.

Viel wurde diskutiert über die bitteren, geradezu prophetischen Beobachtungen, die der Sänger über Amerika am gesellschaftlichen Wendepunkt machte . Zu hören ist von einstürzenden Gebäuden, namenloser Angst und „Ashes Of American Flags“ (mit der fahlen Erkenntnis: „I wonder why we listen to poets/When nobody gives a fuck/How hot and sorrowful, the machine begs for luck“). Nicht zu vergessen: Ursprünglich sollte „Yankee Hotel Foxtrot“ am 11. September 2001 erscheinen. Die kryptischen Texte Tweedys thematisieren immer wieder die Unfähigkeit, sich ohne Missverständnisse ausdrücken zu können. „Radio Cure“, einer der bedrückendsten Lieder der Bandgeschichte, vielleicht eine Verneigung von Leonard Cohens „Avalanche“, erzählt von einem Liebhaber, der sich ganz und gar nicht geliebt fühlt, dessen „mind is filled with silvery stuff/honey, kisses, clouds of fluff“. Aber auch „filled with radio cures /electronic, surgical words“.

Entscheidenden Anteil an der flirrenden Atmosphäre von „Yankee Hotel Foxtrot“, die auch Albernheiten wie „Heavy Metal Drummer“ trägt, hatte Produzent und Experimentalmusiker Jim O’Rourke, der zunächst nur an „I Am Trying To Break Your Heart“ arbeitete und die Musiker damit so sehr begeisterte, dass er schließlich die komplette Aufnahme betreute. So erinnert der Klang vieler Lieder und vor allem der Übergang zwischen ihnen an ein Radio, bei dem gerade der Sender gewechselt wird. Eine geheimnisvolle, manchmal kakophonische, oft aber auch auf eine eigenartige Art vertraute Zone.

Bester Song: „Jesus etc.“

Folgen Sie dem Verfasser dieser Zeilen, wenn Sie mögen, auf Twitter, Facebook und auf seinem Blog („Melancholy Symphony“).