Was ist denn so komisch an Liebe und Frieden?

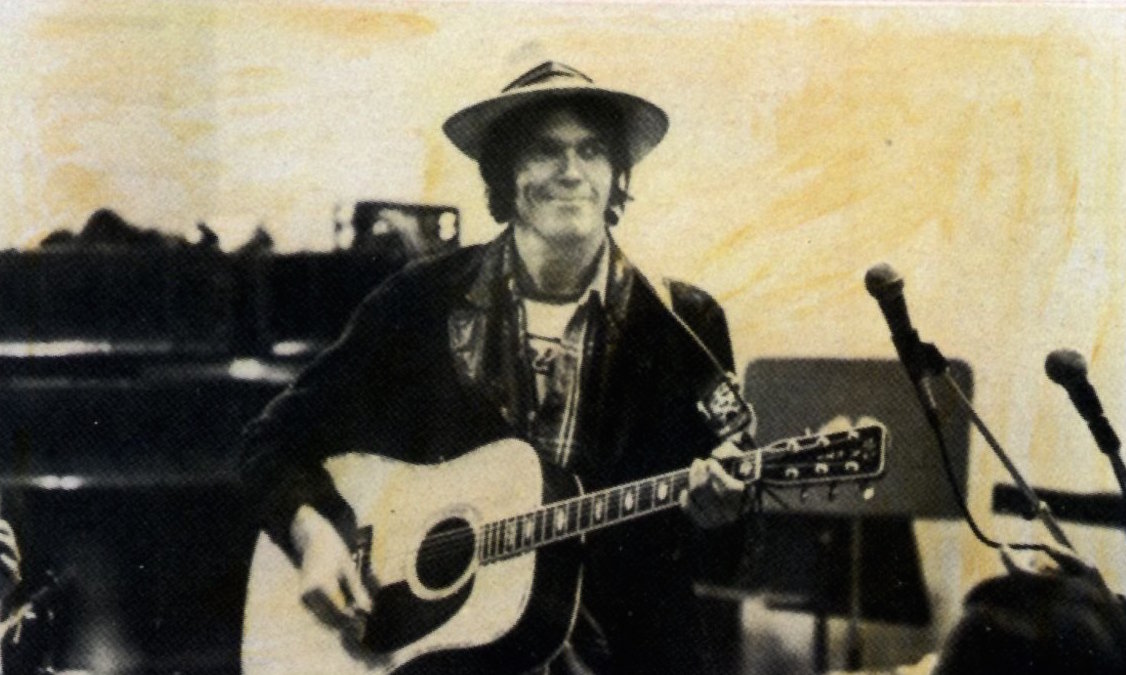

Opas Amateurfilm: Nach Solo-Konzert und Bühnen-Aufführung gibt es "Greendale" von Neil Young jetzt endlich auf DVD - Hippie-Trash mit beträchlichem Charme

Wenn in der Aula der Schule mal ein Stück aufgeführt wird, das die Theatergruppe des ersten Semesters erarbeitet hat, kommen auch die stolzen Verwandten der Laienschauspieler. Opa brachte früher die Super 8 mit, in den Achtzigern die Videokamera, dann diese kleinen Japaner fürs Handgelenk. Heute filmt man wahrscheinlich mit dem Handy.

Gegeben wurde damals und wird heute meistens „Unsere kleine Stadt“, manchmal auch „Mein Freund Harvey oder „Ein Sommernachtstraum“. In der Pause wird Sekt mit Orangensaft verkauft, der vorher beim Lidl palettenweise eingekauft wurde. Vom Erlös wird die Turnhalle renoviert.

„Unsere kleine Stadt“ heißt jetzt „Greendale“, und der Opa mit der Kamera heißt Neil Young alias Bernard Shakey. „Shakey“ heißt auch die Biografie von Neil Young. Und Shakey schenkte uns schon 1978 die Atom-Endzeit-Groteske „Human Highway“, zweifellos einen der schlechtesten Filme aller Zeiten, den man noch heute auf Video kaufen kann. Neil Young machte derweil weiter Musik, manchmal noch sehr gute, manchmal mediokre, manchmal üble. Seit 20 Jahren warten wir auf die angekündigten Schätze aus dem ewigen Neil-Young-Archiv, mittlerweile umfasst die Sammlung vermutlich 100 CDs, aber Neil kann sich nicht entscheiden. Und wird es nie mehr können. Dafür spielt er bei Konzerten fast immer dieselben Stücke, seit sie mit „Live Rust“ kanonisch geworden sind.

Im letzten Jahr brauchte es drei Lastwagen, damit Young ein Konzert mit vielen Gitarren und drei Tasteninstrumenten geben konnte. Lang und breit erzählte der Poet die Geschichte der Familie Green und der Kleinstadt Greendale, spielte dazwischen die Lieder, die alle irgendwas mit der Schnurre zu tun haben und beinahe einen Plot ergeben, wenn man die Lücken überbrückt. Großmutter und Großvater treten auf, die Kinder, der Polizist CarmichaeL. auch ein Teufel treibt sein Unwesen in dem Küstenort. Der Wachtmeister wird auf Streife getötet, es waren Drogen im Spiel, der Green-Sohn wird verhaftet, das böse Fernsehen fällt ins gemütliche Dorfleben ein.

Nun, es war sehr schön, Neil Young beim Gitarrespielen zuzuhören. Es war auch schön, seinen breiten, lakonischen Vortrag zu hören, Young sprach so zerdehnt, als hätte er einen Klumpen Priem in der Wange. „Greendale“ kam dann in zwei CD-Versionen mit DVD-Teil heraus. Die Amerikaner mochten dieses Märchen. Jemand fantasierte von einem künstlerischen GipfeL Der Film „Greendale“ bebildert die Worte der Songs, und die Worte werden den Akteuren manchmal direkt in den Mund gesungen. So redet der wackere Pedal-Steel-Gitarrist Ben Keith als Opa Green einen Song von Neil Ybung. Dialoge gibt es nicht in „Greendale“, hier wird nur gesungen. Der Regisseur hat mit erstaunlicher Casting-Sicherheit auch den Hausmeister von Youngs Ranch besetzt sowie dessen Tochter und Ehefrau, die so begeistert mitwirken wie beim Weihnachtsbasar der örtlichen Pfingstgemeinde. Mr. Shakey agierte auch als erster Kameramann und dirigierte die Laiendarsteller, die er „sensationell“ fand. Ein alter Kumpel übernahm die zweite Videokamera. Die Bilder wirken wie Schnipsel aus „Pleinen, Pech und Pannen“, bloß mit dem repetiti ven Dreschflegel-Rock. Am Ende werden die Parolen („Be the rain!“) in Straßenkampf-Manier durch das Megafon geschrien, der Film verlässt Greendale, plötzlich ist’s ein Bühnen-Happening mit jungen, protestfreudigen Menschen – eben eine Schul-Auffuhrung. In den Pausen gibt es geschmierte Brote. Und Bernard Shakeys Alter ego wuselt durch die Kulissen.

In der dankenswerterweise beigegebenen Dokumentaion lernen wir auch die Menschen kennen, die diesen rührenden Unfug im Zeichen von Liebe, Frieden, Eierkuchen und Mutter Natur möglich gemacht haben. Jeder durfte mal vor die Kamera, jeder gab sein Bestes, sogar ein Helikopter war noch drin, überfliegt die Landschaft, und das Meer tobt vor der Küste, fast wie in dem Film „Year Of The Horse“, den Jimjarmusch über Neil Young und seine Band gedreht hat.

Opa mag zufrieden sein. Auch beim Schnitt redete dem Alten keiner drein. Will’s wieder keiner sehen, war wohl die böse Presse schuld. Sagt er ja!

ARNE WILLANDER Prinlt-POP von Frank Schäfer „Flick Off, Amerika“

(Kiepenheuer & Wusch, 8.90 Euro) von Eduard Limonow, 1982 erstmals auf deutsch erschienen, ist der erste, konsequent autobiograf ische Roman des sowjetischen Samisdat-Lyrikers, der in den 70er Jahren dem KGB offenbar zu populär und deshalb zur Emigration gezwungen wurde. Nach einer Zwischenstation in Wien lebte er eine Weile in New York, und von dieser Zeit erzählt sein Romandebüt. Einer Zeit der tiefen Kränkungen, der existenziellen Enttäuschung und Einsamkeit: Er versteht die Sprache nicht, lebt von ein paar Wohlfahrt-Dollars, seine flatterhafte Frau läuft ihm davon, und – für den maßlosen Egozentriker die größte Beleidigung – kein Mensch interessiert sich für das lyrische „Genie“. Und dabei glauben alle russischen Renegaten, und sie werden von den euphemistischen Sonntagsreden der Dissidenten noch in diesem Glauben bestärkt, „die Sowjetunion sei das Paradies der Mittelmäßigkeit, doch in Amerika wisse man Begabung zu schätzen. Welch ein Irrtum! Dort herrscht das ideologische Kalkül, hier das kommerzielle.“ Die Agitprop-Geschütze ballern ziemlich großkalibrig, beeindruckender ist die Genauigkeit, mit der Limonow die unterschiedlichen Milieus beschreibt, auf die so ein Verbannter wie er trifft: die eitle Künstler-Boheme, die wortreiche, aber tatenarme Salonlinke, die illusionslose Emigranten-Szene.3,5 „Verstreute Gedichte“ (StadtlichterPresse, 14 Euro) von Jack Kerouac soll ein Teaser sein und den Blick lenken auf das nicht nur hier zu Lande kaum beachtete lyrische Werk des Beat-Hauptdarstellers, entsprechend abwechslungsreich präsentiert sich diese zweisprachige Anthologie: Nonsens- und visuelle Poesie kann man hier lesen, Ausschnitte aus den größeren Blues-Zyklen, ein paar sehr schöne Haiku, ein langes, kenntnisreiches, beinahe etwas beflissenes Widmungsgedicht an den Beat-Ahnherren Rimbaud, eine hübsche Hommage an Harpo Marx, Freundschaftspoeme(an Allen Ginsberg, Lucien Carr, Edward Dahlberg) und natürlich der unvermeidbare buddhistische Firlefanz. Viele unterschiedliche Töne und Formen also, die aber doch zusammengehalten werden durch Kerouacs rauschhaften, unkalkulierten Personalstil, durch seine Ästhetik des unüberlegten Raushauens. In einer kurzen poetologischen Skizze umreißt er seine Arbeit ganz treffend als „Zen-Verrücktheitsdichtung“, eine „Dichtung, die zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt ist, zum bardischen Kind, die wirklich ORAList“. In seiner Prosa freilich hat das noch mehr Verve, die bleibt das seinen poetischen Exaltationen gemäße Medium. Trotzdem schön, dass es überhaupt noch Kleinverlage gibt, die solche Bücher wagen.3,5 „Junges licht“ (Suhrkamp, 19,80 Euro) von Ralf Rothmann ist ein trauriger Adoleszenz-Roman aus dem Pott und besticht vor allem durch seine stupende Milieu-Kenntnis. Wenn hier einer der Figuren spricht, dann spricht er das authentisch kohlenstaubige Kumpel-Idiom und, da die meisten hier unter Tage arbeiten, in der Regel auch noch die Fach-, beinahe schon Fremdsprache des Bergwerkers. Rothmann bleibt auf Augenhöhe mit dem zwölfjährigen Julian, der regelmäßig von seiner Mutter geprügelt wird, der mitansieht, wie die nymphomane Nachbarstochter seinen Vater verführt, der die verdrucksten Avancen des latent pädophilen Vermieters nicht versteht und der Tristheit, Indolenz und Gewalttätigkeit seiner Umgebung einfach nichts entgegenzusetzen hat. Seine schlichte Sanftmut, Sensibilität und Unschuld fordern die Empathie des Lesers auf eine Weise heraus, der man sich gar nicht entziehen kann.3,5 „TWelve Bar Blues“ (Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins, 18 Euro) von Patrick Neate beginnt 1790 in Afrika. Ein begnadeter Sänger liebt die Häuptlingstocher, und sie liebt ihn, aber der eifersüchtige Medizinmann missbraucht seine magischen Kräfte und zaubert ihn in die Hände von Sklavenhändlern. Anfang des 20. Jahrhunderts bläst Lick Holden, ein Nachfahre jenes Meistersängers, das gottverdammt heißeste Kornett vor Louis Armstrong. Lick liebt Sylvie, das fast weißhäutige Mischlingsmädchen, das in seiner Familie groß wird, aber nicht blutsverwandt mit ihm ist. Aber sie geht weg und verdingt sich als Mätresse für einen weißen Großgrundbesitzer. Lick findet sie schließlich, die beiden werden ein Paar und versuchen durchzubrennen. Aber so ein richtiger weißer Gentleman hat gelernt, um seinen Besitz zu kämpfen. Mit ein paar Schlägern lauert er Lick auf und prügelt ihn tot.

Im Jahre 1998 sucht Licks Enkelin Sylvia, eine Sängerin und Ex-Hure, nach ihrer Geschichte. Eben jene gerade skizzierte. Jim, das Jüngelchen mit dem großen Herzen hilft ihr dabei, und Musa, der Medizinmann, ein Nachfahre jenes bösen Zauberers. Der sorgt dafür, dass wenigstens diesmal das wiederkehrende Tragödien-Schema durchbrochen wird und Sylvia den richtigen Mann bekommt, nämlich Jim! Ein fast schon streberhaft ambitionierter, ingeniös durchkomponierter Roman. Neates feines Gehör für die gesprochene Sprache, sein Gespür für das richtige Set, für authentisches Kolorit und Atmosphäre verleihen seinen Lebenbildern eine Farbigkeit und Strahlkraft, dass man manchmal geneigt ist zu glauben, diesen Lick Holden habe es tatsächlich gegeben – und von ihm habe Louis Armstrong erst gezeigt bekommen, was ein wirklich heißes Blech ist. 4,0