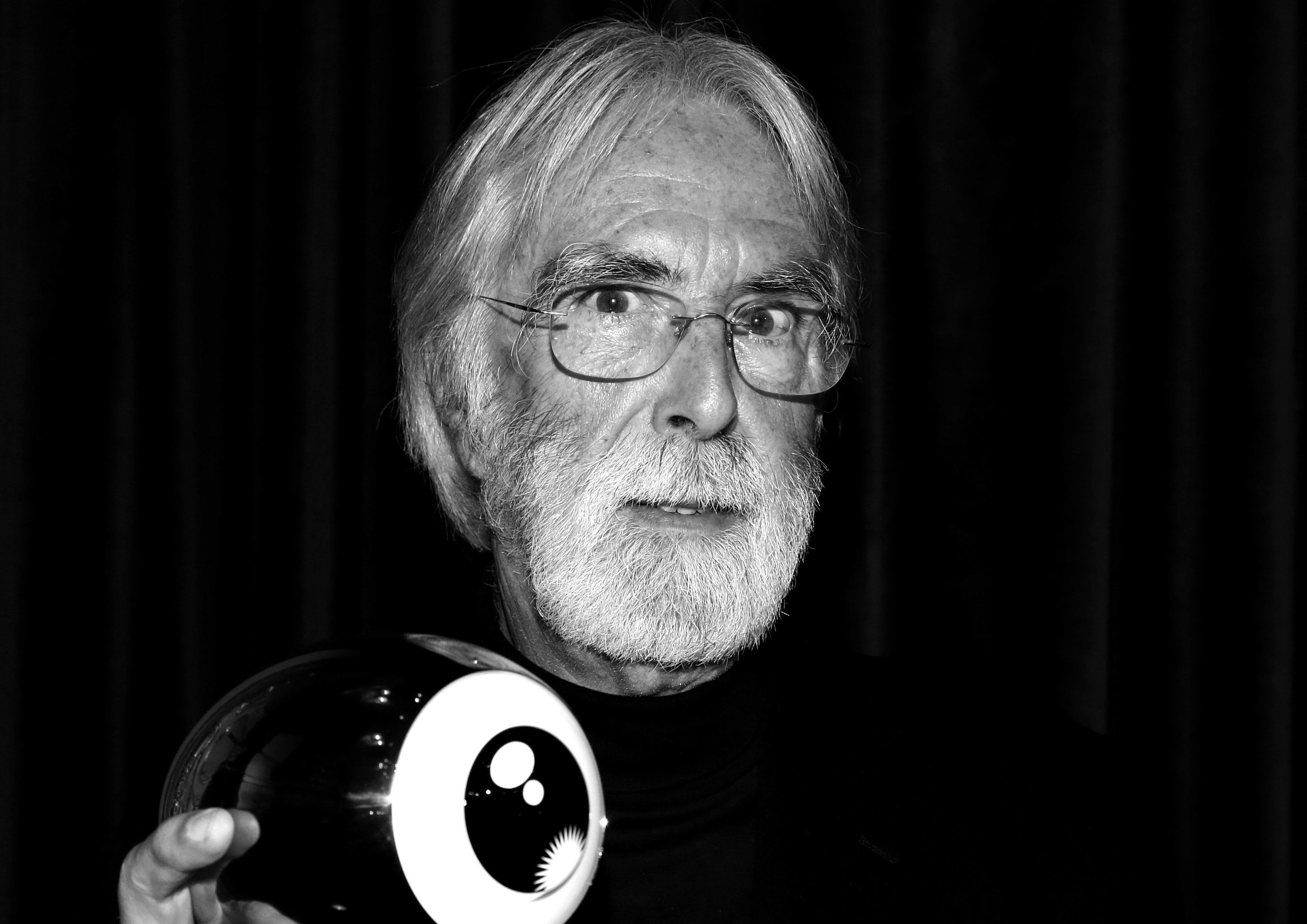

Warum man sich die Filme von Michael Haneke antun muss

Michael Haneke ist einer der letzten Vertreter eines aussterbenden europäischen Kinos, das seinen Zuschauern emotional und intellektuell alles abverlangt. Gedanken zum 80. Geburtstag eines radikalen Bilderdenkers.

In einem Interview sagte Michael Haneke einmal, dass er sich nicht als glücklichen Menschen bezeichnen würde. Das dürfte die Zuschauer seiner Filme kaum überraschen. Sie haben keine Happy Ends (und trotzdem drehte der in München geborene Österreicher einen Film mit genau diesem Titel). Sie vermitteln vor allem im Frühwerk den Eindruck, kühl inszenierte Versuchsanordnungen zu sein und in der Regel kommen Menschen und Tiere auf grausame Art und Weise zu Schaden.

„Ich tendiere dazu, melancholisch zu sein“, fügte Haneke seiner Feststellung in dem Gespräch an. „Als Melancholiker kann man sich schon recht glücklich fühlen.“ Jene Dialektik, die der Filmemacher für seine eigene Lebensweise behauptet, prägt auch seine durchaus auf mehrere Arten persönlichen Werke, die stark am minimalistischen Kino von Robert Bresson orientiert sind (Haneke schrieb sogar einst einen Essay über den von ihm bewunderten „Au Hasard Balthazar“) und die moralisch-spirituelle Dimension der Filme Tarkowskijs (von denen er nach eigener Aussage vor allem „Der Spiegel“ schätzt) in einer von jeder Esoterik befreiten Verfassung in die Gegenwart holt.

Vergletscherung der Gefühle

Seine ersten drei Filme, „Der siebente Kontinent“, „Bennys Video“ und „71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls“, nannte Haneke einmal die Trilogie über die Vergletscherung der Gefühle der Menschen. Später bereute der Regisseur diesen Ausdruck, vermittelte er doch den Eindruck, dem akribischen Handwerker perfekt choreographierter Einstellungen ginge es vor allem darum, die Kommunikationsnöte einer Gesellschaft zu schildern, die sich von ihrer Depression nicht einmal mehr mit Betäubungsmitteln befreien kann.

Doch das eindringliche Label, das Haneke seinen frühen Filmen verlieh, passte eben doch wie die Faust aufs Auge, weil es den Mysterien seiner Stoffe immerhin gleich eine Deutung mitgab: Eine Familie begeht kollektiv Suizid und verabschiedet sich schleichend aus der Welt, ein Jugendlicher tötet ein junges Mädchen und zeichnet es mitleidlos auf Video auf, ein Teenager läuft scheinbar ohne einen bestimmten Grund Amok. Doch wie auch seine späteren, von der Kritik gefeierten Werke „Caché“, „Das weiße Band“ oder „Liebe“ die Motivation der handelnden Figuren hinter einer vieldeutigen, ausgefeilten Erzählhaltung verbergen, so gilt dies wohl noch mehr für die experimentelle, aber symbolisch gleichwohl plakativere Frühtrilogie.

Natürlich kommt es weniger darauf an, worum es wirklich geht, sondern WIE es inszeniert ist. Haneke erprobte sich in seinen frühen Kinoproduktionen selbst als nachdenklicher Medientheoretiker. Immer wieder sind Nachrichtenbeiträge aus dem Fernsehen zu hören, permanent wird Zeitung gelesen. Alles umsonst. Erkenntnisse lassen sich daraus nicht gewinnen. Die Medien haben keine Botschaft mehr.

„71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls“, wohl der am wenigsten bekannte seiner Filme, wirft einen erschreckenden Blick auf die fatale Entwicklung eines aus der Spur geratenen Jugendlichen – und webt seine Gewalttat in ein Panorama von vielen einzelnen Sequenzen auch seiner Umgebung ein, die letztendlich die Hilflosigkeit der Psychologisierung einer solchen Wahnsinnstat ästhetisch spiegeln. Ein filmisches Verfahren, das sich Alejandro González Iñárritu für „Amores Perros“ zueigen machte – ohne allerdings die tiefenpsychologische und medienkritische Tendenz des Verfahrens zu adaptieren. Mit „Code: unbekannt“ sollte es Haneke zur Jahrtausendwende noch einmal verfeinern.

Frontalangriff auf die Zerstreuung

Spätestens mit der metanarrativen Zumutung „Funny Games“, der von von manchen verehrten und von anderen leidenschaftlich gehassten Mediensatire, die der Regisseur mit großen Stars in Hollywood noch einmal inszenierte, hatte sich Haneke als unerbittlicher Gesellschaftskritiker etabliert. Sein subversiver Angriff galt aber immer schon weniger den sozialen Zuständen, als viel mehr den Bildern, die sich die westliche Welt zu Selbstvergewisserung auf die Kinoleinwände und inzwischen auf die Smartphones holt. Darin erkannte er die Lust am Skandal, an der Gewalt, an der Verdummung – am grenzenlosen Konsum von Narrativen, die jede moralischen Reflexion über Sinn und Unsinn des Daseins obsolet macht.

Für Haneke ist diese Form der Unterhaltung lediglich Zerstreuung, die er mit seinen ernsthaften Meditationen über die obskuren Begierden und gewissenlosen Fehlurteile des Bürgertums in Frage stellt. Und in seinen Filmen geht es vor allem um die gut Betuchten, die ihre Schuldgefühle mit teurem Rotwein herunterkippen können. Mehrfach deutete Haneke deshalb in der Vergangenheit an, dass er natürlich kein globales Publikum im Sinn habe, schon gar keines, dass sich moralische Erbauung wünscht. Stattdessen zielten seine Werke auf das gut situierte westliche Publikum, das selbst zur Veränderung der Verhältnisse aufrufende Kunstwerke wie gut gezuckertes Popcorn zur Bestätigung des eigenen Gewissens konsumiert.

Der einstige SWR-Dramaturg, der erst spät die große Leinwand für sich entdeckte und mit einigen drastischen TV-Inszenierungen (die, wie „Lemminge“ oder „Nachruf auf einen Mörder“, heute freilich kaum noch gezeigt werden, aber den Goldstandard der Fernsehproduktion zu jener Zeit darstellten) für erstes Aufsehen sorgte, ist schon deshalb eine Ausnahmeerscheinung im europäischen Kino, weil seine gerne als Lerhrstücke verspotteten Werke noch die Kenntnis der großen Klassiker der Literatur, der Kunst und des Autorenkinos Bergmans, Kurosawas und Antonionis atmen und natürlich beim Publikum voraussetzen. Manche würden vielleicht sagen, dass sie den Zuschauern ins Gesicht gespuckt wird.

Einer, der mehr zu wissen vorgibt, wird in diesen Zeiten entweder verlacht oder wie ein Heiliger gefeiert. Diese kompromisslose Intellektualität hat man dem auch als Filmhochschullehrer agierenden Österreicher deshalb oft zum Vorwurf gemacht. Er sei ein Misanthrop, der seine Figuren zynisch dem Weltübel ausliefere. Erst kürzlich antwortete Haneke auf seine Kritiker in einem Interview: „Nicht ich schau grausam auf die Welt, die Welt ist halt so, wie sie ist: widersprüchlich und schwierig.“

Die Kafka-Verfilmung des Romanfragments „Das Schloss“ fand 1997 wenig Zuschauer, „Wolfzeit“ bedrückte 2003 als Endzeitvision deshalb so sehr, weil alle Ausfallschritte der inzwischen wieder grassierenden Apokalypse-Ästhetik vermieden werden. „Im Frieden kommst du nicht vorwärts, im Krieg verblutest du“, schrieb Kafka in sein Tagebuch – und vielleicht sind es derartige Widersprüche, die das Leben als nimmer mehr enden wollendes Kampfgeschehen deuten, denen sich Haneke verschrieben hat, wenn er auch im Geiste Kafkas Filme macht. Insofern sind „Das Schloss“ und „Wolfzeit“ vielleicht auch am entlarvendsten, wenn es um den ästhetischen Anspruch des 80-Jährigen geht: Dies ist ein Meister der apokalyptischen Erzählung. Er erzählt Geschichten, deren Figuren niemals verschont werden, nicht einmal die Chance auf Erlösung haben. Weil das Leben den meisten Kreaturen auch kein Leid erspart.

Schuld und Sühne

Längst hat sich Haneke auch zum Schauspielerregisseur gemausert, dem die großen, inzwischen sogar die größten Vertreter(innen) der Zunft nur zu gerne in den erzählerischen Abgrund folgen. Das ist das Verdienst von Juliette Binoche, die ihn zur Jahrtausendwende nach Frankreich lockte und mit Haneke die poetische Film-Rhapsodie „Code: unbekannt“ drehte.

Der weithin unterschätzte Film sollte längst als eines der Schlüsselwerke des Regisseurs betrachtet werden, vereint er doch hier – mit eindrucksvollen Plansequenzen – alle seine bedeutsamen Themen der frühen Werke mit einer wesentlich zugänglicheren, pointierteren Inszenierung. Schaut man auf die von Terror, Fremdenhass, Medienoverkill und Demokratieerosion geprägten Gegenwartsdiskurse, dann findet man alle wesentlichen Triebfedern für das, was uns bewegen muss, in diesem ergreifenden, aber auch stillen Mosaik von einem Film.

Mit der „Klavierspielerin“ zeigte Haneke, dass es ohne Probleme möglich ist, ziemlich frei etwas von Elfriede Jelinek zu verfilmen, ohne die Ideale der radikalen Literaturnobelpreisträgerin zu verraten. Und diese bleischwere Sex-Posse ist, aus retrospektiver Sicht, zu gleichen Teilen ein Jelinek-Film und ein Haneke-Film. Das erhöht ihren Wert noch einmal ungemein. Wie interessant wäre es gewesen, wenn sich der Österreicher die noch wesentlich abstraktere Porno-Burleske „Lust“ angeeignet hätte.

Der mehrfach ausgezeichnete „Caché“ etablierte Haneke dann endgültig als letzten Vertreter eines längst stark vor dem Aussterben bedrohten europäischen Kinos, das die Schuldhaftigkeit des taumelnden Subjekts ernsthaft zu diskutieren bereit ist und sich dabei einer kühlen, von den Fallstricken spannungsorientierter Plots befreiten Form zu bedienen vermag. „Schrecken und Utopie der Form“ benannte Haneke einmal einen Essay, in dem er sein künstlerisches Verfahren konzentriert erläuterte.

„Das weiße Band“, diese unheimliche Kindheitsgeschichte, die geschickt Motive des Horror-, Kriminal- und Historienfilms verbindet, weitete diese Perspektive noch um die hellsichtige Deutung zeitgenössischer Probleme im Spiegelbild einer historischen Tragödie, in dem sie den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zumindest in der Interpretation auch als schmerzhaft-notwendige psychologische Befreiungsaktion deutete, mit dem eine ganze Generation auf die Unterdrückung durch ihre von Sinnlosigkeit geplagte Elterngeneration reagierte. Wie viel Langeweile, wie viel Sinnlosigkeit erleben wir heute? Vielleicht nur eine gespenstische Analogie.

Liebe und Happy End

Aber Haneke ist längst souverän in der Wahl der gespenstischen Vergleiche. Ein unverhohlener Kulturkritiker, der den Finger in die Wunde legt, längst aber dafür auch Bilder findet, die so etwas wie schmerzlich grundierte Schönheit ausdrücken. „Liebe“ zum Beispiel ist eine Verneigung vor zwei der größten französischen Schauspieler des 20. Jahrhunderts: Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant. Der auch oscargekrönte Film ist eine zutiefst private und intime Erzählung Hanekes über das Sterben und die Notwendigkeit, für den geliebten Menschen Opfer zu bringen. Er ist, das lässt sich nun im Rückblick ganz gut sagen, nur möglich, weil der Regisseur hier die richtigen Darsteller für seine symbolträchtige und radikal auf einen Schauplatz reduzierte Sterbenserzählung gefunden hatte. Ohne sie gäbe es diesen Film nicht. Diese Kompromisslosigkeit in der Wahl der Mittel, und dazu gehört bei Haneke eben auch die Wahl der Schauspieler, kennzeichnet das Werk des Österreichers wie kein anderes künstlerisches Handwerk.

„Liebe“ und schließlich „Happy End“ (in dem es natürlich nur hintergründig um Flüchtlinge in Frankreich geht, vordergründig aber vor allem darum, was den Menschen im Angesicht der privaten Katastrophe noch zum Menschen macht) – Haneke scheint sich im Spätherbst seiner Karriere auf die großen Topoi der Menschheitsgeschichte einzulassen und hat nun auch die Farce für sich entdeckt.

Trotz der eindeutigen, optimistisch anmutenden Titel: Keinen Augenblick scheint die Gefahr zu bestehen, dass es die Zuschauer bei diesem Regisseur einfach haben werden, wenn sie im Kinosessel Platz genommen haben und der Vorhang zur Seite gezogen wird. Es bleiben genügend Fragen offen.

Folgen Sie dem Verfasser dieser Zeilen, wenn Sie mögen, auf Twitter, Facebook und auf seinem Blog („Melancholy Symphony“).