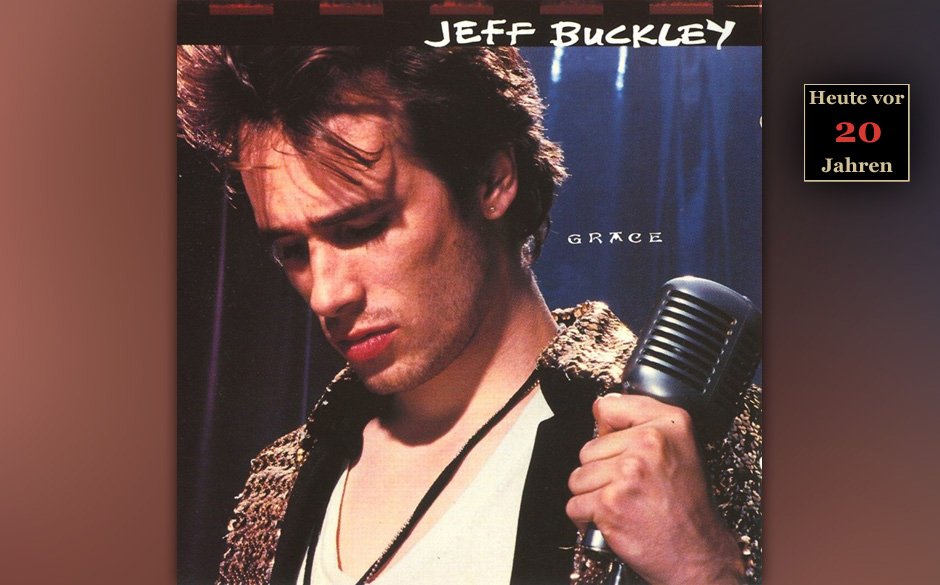

Und es ward Licht: Jeff Buckley veröffentlicht ‚Grace‘

"Grace" von Jeff Buckley gilt heute als eines der besten Alben der Neunziger. ROLLING-STONE-Redakteur Arne Willander schaute sich im Oktober 1994 in Hamburg ein intimes Konzert des Sängers an

Hölle der Hingabe – Jeff Buckley live

aus ROLLING STONE 11/1994

Wer sich auskennt, der ist in den engen Keller-Club gekommen; ein Ort, an dem Behutsamkeitskünstler, Folk-Veteranen und die Elite der jungen amerikanischen Westküsten-Songschreiber eine Heimstatt gefunden haben. Im „Knust“ können die Kritiker einander meistens per Handschlag begrüßen.

Immer mal wieder wird ein Messias in der Bude erwartet. Diesmal ist es der eingeborene Sohn des Hl. Tim Buckley, der Erbauung und Trost charismatisch verströmen soll. So sensibel, so schön, so zart, wie Jeff Buckley auf allen Fotos ausschaut, steht mindestens eine Levitation an. Schon auf dem ersten Live-Album „Live At Sin-é“ debütierte Buckley mit einer ausladenden Klagefassung von Van Morrisons „The Way Young Lovers Do“ als Gefühlsextremist.

Und siehe, auch mit veritabler Band fährt er auf in den Himmel ekstatischer Freuden, taucht hinab in die Hölle der Hingabe. Zuerst aber erhebt sich allein seine Stimme, wimmert, jault, fleht, bettelt – dem Vater wär’s ein Wohlgefallen. Lang und länger gerät die Vokal-Katharsis, bricht ab, verklingt, schwillt an. „Grace“ bewahrt Jeff Buckley noch in den Momenten entfesselter Pathetik und Selbstenblößung. In seinen Ansagen verblüfft der Künstler dagegen mit weltlicher Launigkeit.

Die Musiker, gewiss kongeniale Begleiter, könnten auch rocken, wie laute Passagen ahnen lassen. Da grüßt nicht mehr der Vater, sondern bestenfalls Morrissey. Zweifelsfalls der von Buckley bewunderte Robert Plant, schlimmstenfalls gar Lenny Kravitz. Wenn Buckley aber den Passionsgesang „Lover,you should’ve come over“ durchleidet, ist alles Empfindung, Intensität, Verwundbarkeit. Mit seiner Interpretation von Leonard Cohens „Hallelujah“ erreicht Jeff Buckley am Ende den Gipfel seiner Rhetorik der Emotion: A cappella vorgetragen, der Text fast schmerzlich klar phrasiert, wird intuitiv begreiflich, was bei Cohens eigener Lesung in der lebensmüden Rezitation versinkt.

„Can you feel the silence?“ fragte Van Morrison nach solchen Offenbarungen. Und es ward Licht.