Sylvester Stallone: Alle „Rocky“- und „Rambo“-Filme im Sterne-Ranking

Wer ist eigentlich besser: Rocky Balboa oder John Rambo? Hier gibt es die Antwort.

06. „First Blood“ („Rambo“, 1982)

★ ★ ★

Beim Gedanken an John Rambo haben wir die Ein-Mann-Armee im Kopf, die im Dschungel oder der Wüste ganze Brigaden feindlicher Soldaten platt macht. Den Auftakt der Reihe bildet, unter der Regie von Ted Kotcheff (der erstmals 1971 mit dem Outback-Horror „Wake In Fright“ spektakulär von sich Reden machte), jedoch kein Action-Streifen, sondern dieses Drama. Und Rambo tötet darin auch nicht viele, sondern „nur“ einen einzigen Menschen, in Notwehr. Nur ist dieser eine Mensch eben ein amerikanischer Cop, und der Ex-Soldat bringt damit die ganze Kleinstadt-Polizei erst recht gegen sich auf.

Das Thema des Vietnam-Veteranen, der sich nach seiner Rückkehr in die USA nicht in die Gesellschaft integrieren kann und auf Ablehnung stößt, war zwar nicht neu (Scorseses „Taxi Driver“ von 1976 bleibt die Messlatte). Doch David Morells Romanvorlage erschien 1972, mitten im Krieg. Und Rambo ist eigentlich friedfertig. Der Mann vom Militär rebelliert ausgerechnet gegen – sadistische – Beamte. Das verlieh „Rambo“, oder „Rambo I“, wie Fans ihn nennen, eine gewisse anarchistische Note. Zumal der Grund für die Folter des Soldaten nie wirklich dargelegt wurde, abgesehen von einem schwachen „Wir wollen Dich hier nicht haben“. Brian Dennehy als Sheriff ist ein angemessener Gegenspieler; der Ausbruch Stallones aus dem Polizeirevier, blitzschnell vollzogen, rauf aufs Motorrad, unfreiwillig lustig.

Das ursprüngliche Ende sah einen Selbstmord Rambos vor. Das Testpublikum war dagegen, und er durfte überleben – eine Filmfigur wurde geboren, die es später sogar in den Duden schaffen sollte: als brutaler männlicher Typ.

05. „Rambo 5: Last Blood“ (2019)

★★★★

Zum ersten Mal in 37 Jahren Rambo gelingt es Stallone, hier mit seinem Regisseur Adrian Grünberg, den Green Beret mit Charakter und Motiv auszustatten. Familiäre Hintergründe, Moralvorstellungen, Zukunftswünsche. Wir lernen Rambo und sein Trauma kennen. Wenn er zittert, Flashbacks durchleidet, wenn er seine Pferde umsorgt, Musik hört, wenn er eine Party für seine Ziehtochter Gabrielle (Yvette Monreal) organisiert. In den anderen Filmen war Rambo nie im amerikanischen Alltag zu sehen. Im Exil vegetierte er vor sich hin. Erst diese Ruhe zuhause zeigt, wie gebrochen ist.

Stallone wird nachgesagt, er empfinde für seine andere große Figur der Popkultur, Rocky Balboa, etwas mehr. Sie sei tiefgründiger. Das ließe sich nach diesem „Rambo“-Film nicht mehr aufrechterhalten. So wie in Ryan Cooglers „Creed“ von 2015, in dem Rocky eine Trainer-Rolle zugedacht wird, gibt sich der inzwischen 72-jährige Stallone deutlich mehr Mühe als zuletzt. Stallone kann, als Rambo, endlich überzeugend weinen. Und er trägt eine melancholische Ruhe in sich, die bei Balboa, dem Italo-Amerikaner aus der Unterschicht von Philadelphia, stets etwas gestelzt wirkte, und wie abgeschaut.

Nicht zuletzt hat Stallone sich körperlich in Form gebracht, sieht dennoch seinem Alter entsprechend aus, nicht mehr so aufgebläht wie zu „Rambo 4“-Zeiten, als er auch schon 61 war. Lederstirnband und Schmalzlocke hat er eingetauscht gegen graues Pomadenhaarbett und M65-Feldjacke, was an den „Taxi Driver“ Travis Bickle erinnert.

Ein Hobby-Analytiker würde in Rambos weit verzweigtem Tunnelsystem unter der Ranch, samt dessen Fallen und versteckten Waffensystemen, ein Sinnbild für sein Unterbewusstes sehen. Er lässt dort eine Party für Gabrielle steigen, dort erhält sie aber auch einen Anruf, der ihr aller Leben verändern wird. Und in die Katakomben, vielleicht sind sie ja den Tunneln in Vietnam nachempfunden, greift er am Ende zu Gewalt, wie es sie in einem Rambo-Film noch nie zu sehen gab. Die Teile zwei und drei gelten als „Blutorgien“, und das ist ein großes Missverständnis: die Anzahl der Getöteten war in beiden Filmen zwar rekordverdächtig – viel Blut aber gab es in ihnen nicht zu sehen. Hier schon. Köpfe platzen, und nicht nur Knochen, sogar Herzen werden mit bloßen Händen aus Körpern gezogen. Schlimmer geht’s kaum. Vor 25 Jahren wäre „Last Blood“ auf dem Index gelandet.

>>> Hier geht’s zur vollständigen Rezension!

04. „Rambo: First Blood Part II“ („Rambo II: Der Auftrag“, 1985)

★★★★

„Der Auftrag“ als Beschreibung ist natürlich schräg, wenn am Ende Leichen stehen: mindestens 115, von Fans handgezählte Opfer. Was für ein Titel.

Stallone, 39, befand sich vor Drehbeginn körperlich in Bestform, und aus dem traumatisierten Waldschrat aus Teil eins wurde in der Fortsetzung ein Mann, der zwar ein Killer ist, aber eben auch ein Rächer. Rambo rächt sich für seine Folter und natürlich für die ermordete Gefährtin, Co-Bao (Julia Nickson). Wie „Rocky IV“ funktioniert dieser Film zwar als US-Propaganda im Kalten Krieg. Rambo kehrt nach Vietnam zurück, befreit einen P.O.W., tötet Vietnamesen und Russen, gewinnt den Vietnamkrieg also, zehn Jahre später, doch noch.

Allerdings haben Stallone, Regisseur George P. Cosmatos und Drehbuchautor James Cameron (von dem zumindest die Vorlage übrig geblieben sein soll) auch den wohl überzeugendsten Action-Film des Jahrzehnts gedreht.

Diese Dramaturgie funktioniert immer: Auskundschaftung, Gefangennahme, Ausbruch, Gegenschlag. Und Betrug der Amis an Rambo, weil das US-Militär nicht davon ausgegangen war, dass ihr Mann im Dschungel tatsächlich einen überlebenden G.I. findet – und beide nun zurücklassen will, denn die Öffentlichkeit soll von dieser unerwarteten Entdeckung nichts erfahren.

„First Blood“ erzählte die traurigere Geschichte: ein Rückkehrer, der, sowieso schon traumatisiert, auf Feindseligkeit trifft. Aber „Rambo II“ war subversiv. Eine staatlich beauftragte Behörde verarscht ihr Heimatland: Rambo soll, indem er bestätigt, dass es keine Kriegsgefangenen mehr gibt, Opium fürs Volk besorgen.

Man könnte Stallone die Motive vorhalten. Aber er spielt mit offenen Karten. Betreibt hier keine Raketenwissenschaft, seine Absichten sind klar erkennbar. Und nichts an diesem 90-minütigen Kriegsfilm sieht dämlich aus: Es ächzt, quietscht, kreischt, klirrt und blutet aus allen Enden in absoluter Körperlichkeit – und in einem beispiellosen Soundmix, der perfekt zu Jerry Goldsmiths donnerndem Score passt.

„Fotos?“, fragt Rambo umgläubig, als er zu Beginn des Films seinen Dschungel-Einsatz erklärt bekommt. Er solle als Fotograf nach Vietnam reisen, um etwaige Gefangene im Bild festzuhalten? Darüber könnte man fast lachen. Der Kämpfer, von dem alle glaubten, er würde sich in seinem alten Einsatzort mit der Rolle eines Dokumentaristen zufrieden geben.

03. Creed (2015)

★ ★ ★ ★

Stallone sicherte sich hier – kommt bei den Oscars nicht so häufig vor – seine zweite Oscar-Nominierung für dieselbe Rolle. Natürlich für die des Rocky Balboa, der sich nun, mit fast 70 und lebensgefährlich erkrankt, als Trainer einer letzten Mission stellen will: Adonis Johnson zu Erfolg zu verhelfen, dem Sohn seines einstigen Rivalen und späteren Freundes Apollo Creed.

Natürlich hätte Stallone den Oscar (als „Bester Nebendarsteller“) verdient, denn von nichts anderem handelt Hollywood: Verlierer erhalten eine zweite Chance und triumphieren endlich. Unverständlich, warum der Academy Award dann an Mark Rylance für „Bridge Of Spies“ ging. Natürlich ist Rylance der bessere Schauspieler, hat sich aber als Theaterstar, also von einem Nebenschauplatz, ins Filmgewerbe hineingemogelt und durfte nun gleich im ersten Anlauf abräumen – was soll das? Stallone trug’s mit Fassung, einer Gemütsruhe wie Rocky.

Der Veteran vertraute seinem nicht mal 30-jährigen Regisseur Ryan Coogler, und der bedankte sich mit einer ultimativen Hommage. Coogler ist ein „Rocky“-Fanboy. So, wie J.J. Abrams seinen „Star Wars“ drehte, nur um Geek-Fiction zum Leben zu erwecken (Wie sähe wohl ein Strumtruppe mit Flammenwerfer aus?), oder in seinem „Star Trek“ die Trekkie-Wünsche umsetzte (kann ein Raumschiff ein anderes aus dem Warp herausschießen?), so hat auch dieser Filmemacher versucht drängende, seit Jahrzehnten bestehende Fragen zu klären.

Die wichtigste Frage mit dem größten Geek-Faktor: Wer hat eigentlich beim privaten Keller-Kampf Rocky vs. Apollo (aus „Rocky III“) gewonnen? All so ein Zeug eben.

„Creed“ ist jedoch nicht nur eine Art Easter Egg im Langfilm-Format, sondern ein Drama, das durch seine Hauptdarsteller Michael B. Jordan (Adonis Johnson) und Tessa Thompson (Bianca) lebt. Beide machen Balboa fast überflüssig. Dass beide nicht Oscar-nominiert wurden, ist unerträglich – die Nicht-Berücksichtigung nahm zumindest Einfluss auf die „Oscars So White“-Debatte.

Der Trainingsmoment, in dem der auf den Straßen joggende Adonis von Bikern umringt wird, die aus Respekt ihre Vorderreifen hochstemmen und ihn salutierend umkreisen? Wirkt wie intuitiv. Reine Kino-Magie.

02. „Rocky“ (1976)

★ ★ ★ ★

Der amerikanische Traum könnte für ihn wahr werden, auch wenn Rocky Balboa, ein Geldeintreiber und B-Boxer, in Wirklichkeit das Opfer eines PR-Coups werden soll: Der amtierende Weltmeister Apollo Creed (Carl Weathers) bietet dem Underdog die Chance um den Titel zu kämpfen.

Stallone, damals 29, schrieb die Story selbst und ließ sich das Drehbuch nur unter der Bedingung abkaufen, wenn er, der Nobody, selbst die Hauptrolle übernehmen durfte. Der Rest ist Geschichte – und Stallones eigener amerikanischer Traum wurde wahr, er selbst zum Star.

In einem der härtesten Oscar-Jahre der Kinogeschichte setzte sich „Rocky“, das bei den Academy Awards in zehn Kategorien ins Renen ging (darunter „Bestes Drehbuch“ und „Bester Hauptdarsteller“ für Stallone), gegen die Konkurrenz durch. Gegen das Quasi-Woody-Guthrie-Biopic „Dieses Land ist mein Land“ von Hal Ashby, und eben auch gegen die Monolithen „Network“ (Regie: Sidney Lumet), „Die Unbestechlichen“ (Alan J. Pakula) und „Taxi Driver“ (Martin Scorsese). Insgesamt erhielt „Rocky“ drei Auszeichnungen: für den „Besten Film“, die „Beste Regie“ (John G. Avildsen) sowie, damit wurden auch die Kampf-Montagen gewürdigt, den „Besten Schnitt“.

Ob „Rocky“, oder „Rocky I“, wie Fans ihn nennen, aber auch besser war als die anderen Filme, wichtiger in seiner Zeit? Das ist zumindest im Vergleich zu drei der vier anderen diskutabel. „New Hollywood“ war noch nicht tot, und „Taxi Driver“ hatte die große Story um den Kriegsheimkehrer, der, auf der Suche nach Sinn, zu Gewalt greift, in einem Manhattan, das völlig außer Kontrolle geraten zu sein scheint. „Die Unbestechlichen“ schilderte die Aufdeckung des Watergate-Skandals, der als amerikanisches Trauma die 1970er-Jahre im Griff hielt. Und „Network“ war jene Mediensatire, die auch 40 Jahre später noch nicht altmodisch wirkt. „Rocky“ ist toll, aber eben auch etwas altmodischer – und weit weniger politisch. Dafür wurde die Stadt Philadelphia als sozialer Brennpunkt in den Fokus gerückt.

Erstaunlich, dass das Thema Rassismus in „Rocky“ so gut wie keinen Platz einnimmt. Vielleicht, weil die Ausgangslage so kompliziert ist. Der Champ ist ein Afroamerikaner, ausnahmsweise kein Underdog. Der Herausforderer ist Italo-Amerikaner und weiß. Apollo Creed ist ein Großmaul, aber eben kein Unsympath. Der Mann musste sich seinen Aufstieg vielleicht auch erkämpfen, hatte es womöglich nicht leichter als Rocky.

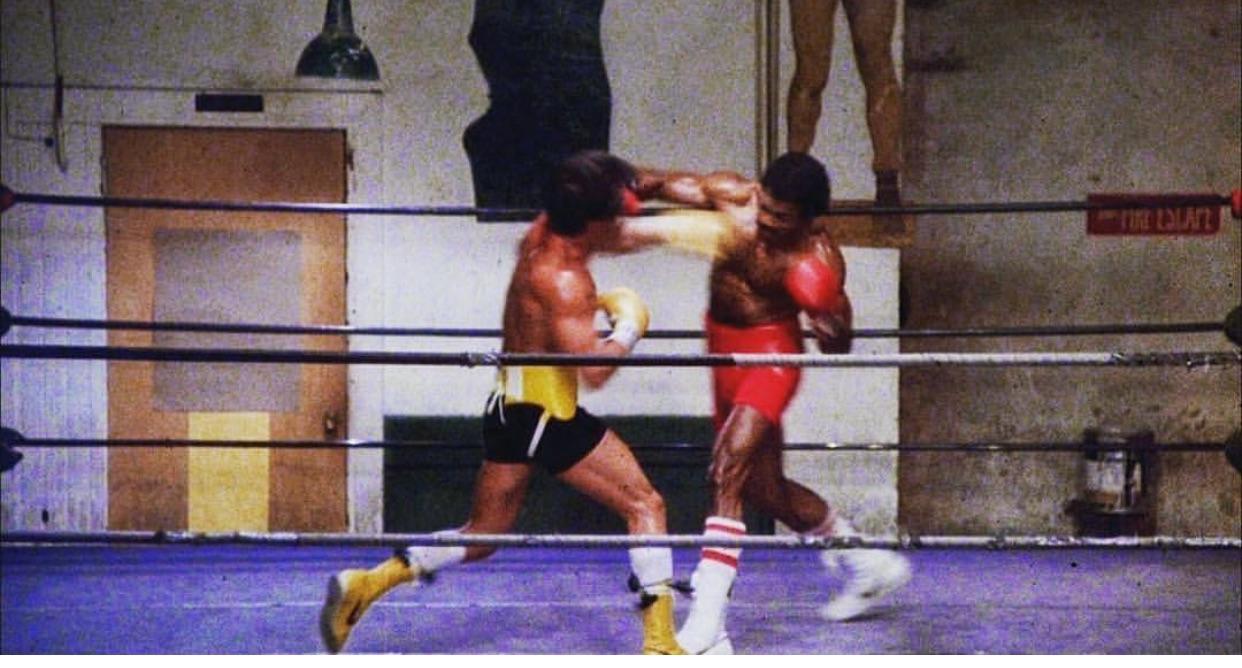

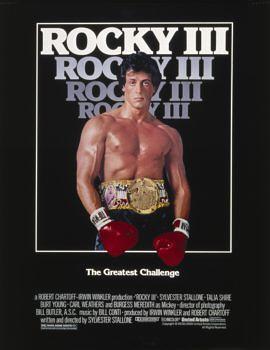

01. „Rocky III“ („Rocky III – Das Auge des Tigers“, 1982)

★★★★

Einige lachen über Trainingsmontagen, Pop-Songs beim Seilspringen oder Löwengebrüll im Boxring. Aber dieser dritte „Rocky“-Film definierte die 1980er entscheidend mit. Er lieferte die Vorlagen. „Das Auge des Tigers“ war die Geburtsstunde des Sportler-Dramas als Actionfilm. Dass Rocky längst über die Grenzen seines Sports hinausgewachsen ist, zeigte der Beginn – da nimmt er es im Ring mit dem Wrestler Hulk Hogan auf (was diplomatisch im Sinne beider Sportarten als „unentschieden“ endet).

Stallone übernahm die Regie selbst, schnitt den Film auf 100 Minuten runter und ließ nur Pop übrig: Der Titelsong von Survivor beeinflusste alle folgenden Song-Soundtracks des Jahrzehnts, Frank Stallones „Pushin’“ bildete das Rückgrat, und Bill Conti übte sich weiter in seinen Meditationen, huldigte in „Reflections“ der „Summer Madness“ von Kool & The Gang.

Dramaturgisch folgte „Rocky III“ einem klassischen Drei-Akter, auch dies ein bestimmender Moment des Genres:

- Millionär Rocky verliert den Titel sowie seinen Trainer gegen einen Emporkömmling

- Rocky muss das „Auge des Tigers“ wieder entdecken. Apollo Creed wird zum Mentor und bringt ihn zurück in die Spur.

- Als Strategie im Rückkampf gegen den stärkeren Clubber wählt Rocky die Muhammad-Ali-Taktik der verbalen Provokation, damit der Gegner sich vor Wut auspowert.

Die Revanche dauert dann keine acht Minuten – Stallone entschied sich hinsichtlich beider Fights für die richtige Strategie, nicht mehr, wie bei den anderen Kämpfen, auf volle 15 Runden zu gehen. Beide Boxer treibt der Hass, das Ding wird also bereits in vier Runden entschieden, per Knockout.

Mit Mr. T in der Rolle des Clubber Lang hat Balboa den wohl charismatischsten aller Gegner gefunden. Dieser Mann hinterlässt Eindruck, weil er ein Rätsel bleibt. Genialisch die Idee Stallones, Langs Leben außerhalb der Rocky-Szenen lediglich für ein paar Sekunden einzublenden. Wir sehen zwei kurze Augenblicke seines Trainings, das er anscheinend alleine durchzieht. Er existiert nicht außerhalb von Rocky. Wir erfahren nichts über seine Biografie. Wo kommt er her? Wie geht er mit seinem Trainer um? Hat er eine Freundin?

Clubber Lang trägt Indianer-Schmuck, also die Insignien des von Amerikanern unterdrückten Volkes. In einer beispielhaften Szene attackiert er Rocky verbal, als der sich mal wieder öffentlich feiern lässt, seine eigene Statue einweiht. Clubber steht unten, im Publikum, und muss zur Nummer eins unter den Boxern aufblicken, der Titelträger steht auf einer Empore. „Seht ihr“, ruft Clubber in die Menge, „gegen echte Männer tritt er nicht an.“ Dann spielt Clubber von selbst die Rassismus-Karte, indem er in Rocky die „Angst vor dem überpotenten schwarzen Mann“ weckt. Lächelnd bietet er dessen Frau Adrian Sex „mit einem richtigen Kerl“ an. Es funktioniert, Rocky fällt drauf ein und flippt aus, kann nur mit Mühe von seiner Entourage zurückgehalten werden.

Der Unterschied zu Creed und Drago: Als Clubber am Ende dann doch verliert, verschwindet er einfach. Er schließt nicht Freundschaft zu Rocky wie Apollo, und er winselt auch nicht rum wie Ivan.

Weitere Highlights

- So klingen die größten Schlagzeuger ohne ihre Band

- Welches Equipment verwenden eigentlich…Pink Floyd?

- Musikalische Orgasmen: 6 Songs voller Höhepunkte

- Studio-Magier: Die 8 besten Musikproduzenten

- So arbeiteten die Beatles am „Weeping Sound“ für das White Album