The Walking Dead: Resümee zur Halbzeit von Staffel sieben – da gibt’s nicht mehr viel zu retten

Ein Bösewicht wie ein Ballettänzer, einfach vergessene Charaktere und Rollerskating statt Zombies: Wie sich „The Walking Dead“ von Staffel zu Staffel weiterhangelt und dabei immer abstruser wird. 9 Gründe um jetzt abzuschalten.

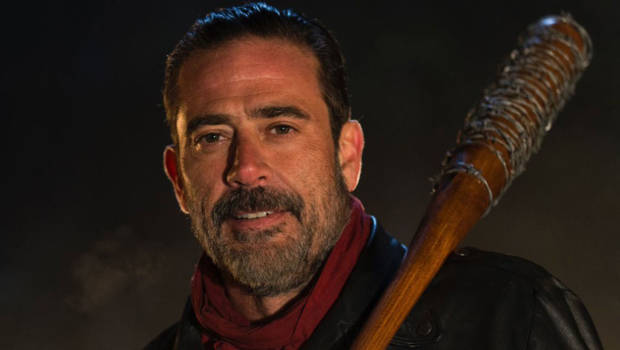

1. Negan funktioniert nicht

Im „Walking Dead“-Comic ist Negan nicht ohne Grund derart überzeichnet, dass der Bösewicht mit dem Baseballschläger wie eine Cartoonfigur daherkommt. Das ist wahrscheinlich gut so, denn im wahren Leben wäre der großmäulige Anführer einer Rowdy-Armee längst von den Untergebenen zerrissen worden. Im Comic wird mit der unmöglichen Übermacht des Bosses gut gespielt.

In der TV-Serie wählte man einen anderen Weg. Jeffrey Dean Morgan interpretiert Negan mit manieriert wirkendem Zähneblecken, sprungfederndem Gang und ständiger Schilfblatt-im-Wind-Beugehaltung derart camp (und für viele Zuschauer auch sexy), dass er sein Drohpotential augenblicklich einbüßt. Steht der Hüne vor Rick oder dem müffelnden Daryl, macht er stets die bessere Figur – aber auch eine lustigere. Natürlich, weil er fitter ist, aber auch, weil wir ihn lieber ansehen. Kein Zuschauer hasst Negan! „LOOK-AT-YOU“ würde er an dieser Stelle wohl im Stakkato, wie mindestens zweimal pro Folgen-Auftritt, rufen.

Dabei ist er stets nur mit dem Baseballschläger namens Lucille im Bild. In Wirklichkeit würde kein Mensch seine Waffe mit aufs Klo nehmen. Die Szenen mit Sportgerät sollen uns mit aller Macht demonstrieren, was Negan ist: ein Killer. Selbst bei seinem verbalen Showdown mit Carl (Folge sieben), der sich in die Höhle dieses Löwen geschlichen hatte, muss Negan irgendwann kapitulieren – seinen Willen bekommt er nur, als er den Baseballschläger unter das Kinn des Jungen hält. Ohne Waffe gibt Jeffrey Dean Morgan nicht viel her. Deshalb:

2. Der Governor fehlt, Shane fehlt

Der von David Morrissey in den Staffeln drei und vier dargestellte Gemeindechef markierte die bislang vielleicht mutigste Casting-Entscheidung der TV-Produzenten. Endlich mal jemand gegen den Strich besetzt. Im Comic war der Govenor ein hysterischer Che-Guevara-Verschnitt. Morrissey stellte dem Heini einen leicht verletzbaren Gentleman gegenüber, der seinen Vornamen, Philipp, nicht gerne verrät, außerdem noch am Verlust seiner Tochter leidet, die in einen Zombie verwandelt wurde.

Zwar kann es auch reizvoll sein, wenn Figuren keine Hintergrundgeschichte erhalten. Im Falle Negans aber stehen wir vor einer verschlossenen Tür, die nicht neugierig macht. War er Tischtennislehrer? Hatte er eine Geliebte, bevor er seinen Harem gründete? Der Zeitpunkt, sein Vorleben auszupacken, wurde nach sechs Episoden längst versäumt.

Wehmütig denken wir an Shane zurück (Staffel eins und zwei). Eine tolle Figur, weil Shane stets glaubte, im Recht zu sein (war er in vielen Dingen auch). Der Streifenpolizist Shane war kein Antagonist, kein Held, er nahm die schönste aller Rollen ein: die des Antihelden. An ihm durften wir selbst abwägen, wie wir gehandelt hätten, weil ihm so vieles verboten war: die Untoten in der Scheune zu töten; Ricks Frau zu begehren; bereits einem Jungen – sollte in jener Welt eine Selbstverständlichkeit sein – den Gebrauch einer Schusswaffe zu erklären. Wir litten mit Shane. Negan können wir nur bestaunen – weil nichts an ihm real erscheint.

3. Hauptfiguren werden aufgebaut und dann verbannt – weil die Drehbuchautoren nicht wissen, wohin mit deren Subplots

Der Priester Gabriel hätte für Verblüffung sorgen können, da er Rick Grimes ausgerechnet im Schutzort Alexandria in die Quere kam – der „Vater“ zweifelte an seinem Glauben (unklar, weshalb), betrieb daraufhin Politik gegen den Anführer, tötete irgendwann auch Zombies. In der siebten Staffel hatte Gabriel bislang: einen Rede-Auftritt. Und der hatte auf die Entwicklung der Handlung keinen Einfluss.

Das Mädchen Enid ist das zweite Opfer schlechter Drehbücher. Sie wurde vor etlichen Folgen (zweiter Teil der sechsten Staffel) von Carl in einen Schrank gesperrt und tauchte danach erstmal nicht wieder auf. Völlig zu Recht witzelten „TWD“-Fans, dass Enid verdurstet sein könnte. Es ist eine Kunst, in Serien mit etlichen Haupt- und Nebenfiguren („The Walking Dead“ hat um die 15) auszutarieren, wem eine Pause gegönnt wird, und wem nicht.

Ist da wer im Schrank?

Faustregel, die hier nicht beherzigt wurde: Der Charakter müsste, wenn man schon etliche Stunden auf ihn verzichtet, sich zumindest in Sicherheit befinden oder in der jeweiligen Sache auserzählt sein. Die Wirkung dessen, dass Enid in den Schrank eingesperrt wurde, verpufft – es war einfach zu lange her um jetzt noch für den Zuschauer von Bedeutung zu sein.

Bei Charakteren wie „Jesus“ gab es nach langer Abstinenz also ein „Hallo, den gibt’s ja auch noch!“-Gefühl, Aaron wiederum ist mittlerweile derart aus dem Fokus geraten, dass man ihn schon wieder folgenweise aufbauen, sein Begehren oder eine Backstory erzählen müsste um zum Beispiel seinen etwaigen Tod zu bedauern.

Folge sechs brachte zwei Figuren zurück ins Spiel, die wir längst vergessen hatten, weil sie sechs Folgen lang nicht auftauchten – man wusste auch gar nicht mehr, zu welcher Mission sie aufgebrochen waren: Tara und Heath. Beide erhalten erstmals (!) die Hauptdarsteller-Rolle, da sich die Episode nur um sie dreht. Tara irritiert, da sie nun als eine Art Comedy-Figur inszeniert wird, sie setzt Galgenhumor und Zweckoptimismus als Waffe gegen eine nur von Frauen aufrechterhaltene, feindlich gesinnte Siedlung ein. Zuvor nur eine Stichwortgeberin für andere Charaktere, darf sie nun einmal ihre lustige Seite zeigen – sicher wandert Tara, zurück in Alexandria, wieder in die zweite Reihe zurück. Es läuft doch etwas schief, wenn man das Wesen eines Menschen erst nach mindestens zwei abgelaufenen Staffeln kennen lernt.

Ganz abgesehen davon, dass ihre Trauer um Denise für den Zuschauer nicht mehr nachzuvollziehen ist. Wer war nochmal Denise? Warum wurden die zwei Freundinnen voneinander getrennt?

Folge sieben ist die Folge nach Taras Abenteuern im fremden Camp. Da spielt die Ausreißerin aber schon keine Rolle mehr. Ihre Verarbeitung des Verlusts? Egal. Auf dass wir Tara bald wieder vergessen.

4. Stattdessen gibt’s, wohl auch, weil die Handlung dadurch gestreckt werden kann, die „Single Storyline“-Erzählweise

Der Fokus pro Episode liegt auf einer Gruppe: Rick und Freunde in Alexandria, Daryl bei Negan, oder Maggie und Co. bei Schnapsdrossel Gregory. Mit Orts-Sprüngen soll Spannung erzeugt werden – das ist so lange legitim, wie es über eine einzige Episode hinaus veranschlagt wird. Wie etwa Ricks Gruppe den Mord an Glenn und Abraham verkraftet, darf durchaus ein Fall nicht für die nächste, sondern übernächste Folge sein.

Aber die Folgen der Ereignisse von Episode eins nicht in Episode drei zu bringen, sondern in der vier, ist eine strapaziöse Entscheidung. Ein auf-die-Folter-spannen, dass unter Fans berechtigt zu Entnervung geführt hat, nicht zur von den Produzenten beabsichtigten Unruhe. Alle wollten eben die Abenteuer von Negan und Rick sehen – nicht, wie Carol auf den König mit seinem Haustiger trifft. Die dritte Episode der neuen Season wiederum widmete sich ausschließlich Darryls Haftbedingungen in Negans Fabrik. Man kann die Folge auslassen, denn sie liefert nach 43 Minuten lediglich eine Erkenntnis: Der Gefangene Daryl kann nicht fliehen. Ein echter Filler, der den Abstand zur achten Staffel strecken soll. Nichts über Daryl, was wir nicht schon wussten, nichts über Negan, was wir nicht schon ahnten.

Macht die TV-Serie in ihrem jetzigen lahmen Tempo weiter (die vierte Season war nahezu ein einziger Irrgang durch die Wälder Georgias), dürfte der Comic dennoch in Staffel neun aufgeholt worden sein.

5. Grundsätzliches Problem der Serie: Der Zuschauer betrauert den Tod vieler Figuren nicht, weil sie zuletzt keine Entwicklung mehr zeigten, und wir nicht mehr wirklich bei ihnen waren

Man hatte nur noch ihr Ende ersehnt. Warum ließ einen das Ableben von Tyreese und Bob so kalt, von Beth dagegen nicht? Darum: Beth arbeitete sich bis zu ihrem letzten Atemzug an den Hierarchien im wie ein Gefängnis geführten Krankenhaus ab, wollte am Anfang flüchten, dann zumindest die Lebensverhältnisse der Patienten verbessern. Ihr Tod kam so ungerecht und schnell, wie ihre Geschichte eigentlich noch nicht auserzählt wurde. Perfekt. Alkoholiker Bob dagegen wurde irgendwann einfach ausgemustert. Er starb, ohne zuvor einen letzten Helden- oder Antihelden-Auftritt geliefert zu haben. Ein Mitläufer, den es einfach erwischt hat.

Um den Wert einer Figur vor ihrem Tod noch mal schnell zu erhöhen, bedienen die Macher sich gelegentlich eines Kniffs, der so einfach ist, dass ihn jeder „TWD“-Fan schon erkannt hat: Der Charakter wird in den Anfangsminuten prominent und sehr liebevoll hervorgehoben, die Episode wird ihm quasi „geschenkt“. Noah etwa, sonst nie ein Mann für den Beginn einer Folge, durfte so noch einmal auftrumpfen, bevor er am Ende zerfleischt wird.

Selbst, als die Produzenten die Zuschauer reinlegen wollten, und in der sechsten Staffel (Folge „Thank You“) den längst todgeweihten Glenn bedeutsam am Anfang platzierten, ging das nach hinten los – jeder wusste doch, wie es ihn erwischen würde. Noch erbärmlicher als der Tod von Ben oder Noah war aber der Tod von Tyreese (im Comic ist der Mann ein harter Brocken, in der Serie ein schreckhafter Grübler). Infiziert durch einen Biss und im Fiebertraum, sieht Tyreese darin zwei Mädchen, an deren Ableben er sich die Schuld gibt. Davon war in den Monaten davor, in den Folgen davor wenig zu spüren – Tyreeses Dahinscheiden berührt nicht, weil mit ihm für uns nichts mehr lief. Auserzählte Storyline.

Fear The Walking Dead

Die Ableger-Serie „Fear The Walking Dead“ hat ihre ganz eigenen Probleme, teilt aber mit dem Mutterschiff das Problem, dass der Tod von Hauptfiguren eher zur Erleichterung denn zur Trauer führt. Zum Finale der zweiten Season wird der junge Chris von seinen pubertierenden Freunden erschossen. Konzipiert als fassungslos machender Höhepunkt – Vater Travis muss den Mord aufdecken –, entsteht beim Zuschauer stattdessen ein „Na, endlich!“-Gefühl.

Warum empfinden wir keinen Schmerz? Wieso fragen wir uns nicht, woher Chris’ eigene Lust am Töten von Menschen kam? Weil Chris bis zu seinem Tod ein sturer, fehlgeleiteter Jugendlicher war, der keinerlei Ambivalenzen zeigte – keine Zweifel, als er sich vom Vater trennte und mit den Kumpels auf Nimmerwiedersehen davonfuhr. Der Junge war eine Einbahnstraße, von Anfang an. Die Autoren gönnten Chris keine (Anti-)Heldenszene, kein Aufbäumen, keinen letzten Dialog mit dem Vater, der uns berührt hätte. Sein jämmerliches Ende war nur die logische Konsequenz eines Lebens voller Fehlentscheidungen. Deshalb würde es sich auch nicht lohnen, allein wegen Chris „Fear The Walking Dead“ ein zweites Mal anzugucken – denn seine Entwicklung birgt keine Überraschungen.

In „The Walking Dead“ sehen wir nun immer wieder, wie die junge Enid – sie hat ganz klar einen Schatten, nur erklärt wurde der bislang nicht – über den Zaun der Siedlung Alexandria klettert, einfach nur um auszubüxen. Als gebe es noch Eltern, denen sie mit ihren Ausbrüchen eins auswischen könnte. Und immer wieder muss der arme Junge Carl hinterher eilen um mit ihr zu diskutieren! Langeweile-Höhepunkt: Die Teenies entdecken in den Wäldern einen Koffer mit Rollerskatern, flugs beschließen sie, dass man sich die Zeit vertreiben könnte, indem … genau.

6. Cliffhanger nur zum Staffel-Ende? Willkommen in den Achtzigern

„The Walking Dead“ hat das mit „Dallas“ und dem „Denver-Clan“ gemein: Auch diese Seifenopern ließen Episoden, wenn nicht Staffeln mit einem Cliffhanger ausklingen. Natürlich um den Zuschauer bei Stange zu halten. Die sechste „TWD“-Season büßte Quote ein. Die Macher brauchten eine Szene, die das Einschalten bei Staffel sieben garantiert. Mit Negan und seiner Hinrichtungs-Orgie war das Mittel gefunden – welchen Helden würde er mit seinem Baseballschläger Lucille umbringen?

Moderne Serien wie „Breaking Bad“ oder „Game Of Thrones“ sind eleganter konstruiert, sie verstehen ihre Erzählung als langen Fluss, in dem Todesfälle von geliebten Charakteren nicht auf die Minute genau ans Ende geklatscht werden müssen. Cliffhanger erinnern uns auf unangenehme Weise daran, dass Produzenten glauben, überhaupt so etwas wie Zuschauer-Erwartungen und Fernsehgewohnheiten befriedigen zu müssen. Die Spannung mit ins Bett zu nehmen.

Nun beendeten auch zeitgemäße Serien wie „24“, „The Leftovers“ oder „Mr Robot“ ihre Seasons mit ungeklärten Fragen – aber deren Beantwortungen waren so kompliziert, dass sie sich durch die folgende Staffel hindurchzogen. Bei „The Walking Dead“ und Negan ging es lediglich um einen gewaltsamen Akt, der nach wenigen Sekunden beendet sein würde. Und alle riefen innerlich: Zeigt das doch endlich. Nicht, weil wir dann wussten, wen es trifft. Jede Hinrichtung jedes Helden hätte die gleiche Reaktion – Wut, Resignation, Einknicken – erbracht.

7. Absurde Charakter-Entwicklungen, die stets den Erfordernissen der Handlung folgen …

… und das ist ein echter Anfängerfehler. Je nach Erfordernis, meist eine Action-Szene, werden Figuren umgedreht. Daryl Dixon war einst ein Hillbilly, der nur an sich selbst dachte, was auch damit zusammenhing, dass er die ständigen Deckeleien durch seinen älteren, groben Bruder Merle leid war. In den Staffeln fünf und sechs erlebten wir ihn dann als jemanden, der endlich angekommen war: Er sorgte für Frieden im Camp, wurde respektiert, seine einfache Herkunft war für niemanden ein Thema mehr. Dann klaut ihm Dwight (Negans Gefolgsmann) die Armbrust, Gewalt ist die Folge, und Daryl sagt in etwa: „Hätte ich euch doch bloß alle umgebracht.“ Alles über den Haufen geworfen, was seine Entwicklung ausgemacht hat.

Die Figur der Carol Peletier verärgert noch mehr. Die einst verprügelte Hausfrau hatte sich zur zähen Einzelgängerin entwickelt, die bessere Entscheidungen getroffen hatte als Rick in seiner „Ricktatorship“. Ohne Erklärung schwor Carol dann in Staffel sechs jeglicher Gewalt ab, weinte sogar, sobald sie jemanden töten musste, 1:6-Situationen meisterte sie wie Rambo (eine peinliche Szene) – und begab sich, wie so viele Figuren, wie Bob oder Morgan, auf einen Selbstfindungs-Spaziergang ins geistige Nichts. Bis heute ist nicht geklärt, bis heute hat Carol nicht darüber gesprochen, was genau sie plagt. Muss man als verantwortlicher Autor auch erstmal über 32 Folgen durchziehen. Und es ist zu befürchten, dass es keine Auflösung geben wird.

Fernöstliche Kampftechniken

Warum Carols Schwäche? Vielleicht nur deshalb, um dann bei König Ezekiel in dessen Königreich zu landen. Weil Carol hilfloser auftreten musste als der selbstbewusste Agnostiker Ezekiel – sie wird als eine Figur benötigt, die dem Geschwaller des ehemaligen Tierpflegers ein offenes Ohr schenkt. Das wäre dann ein Fall von Charakter-folgt-Handlung: Geist umschreiben, bis die Figur zum Setting passt.

Das träfe dann auch auf Morgan zu. Zuerst verlor er seine Frau, dann den Sohn, er wurde zum Angeschlagenen, der auch Menschen angreift. Die Autoren wollten Morgan, der in den Comics längst weggebissen wurde, aber nicht aufgeben. Folgende Idee, vielleicht ja im Meeting gekommen: Er erlernt fernöstliche Kampfkunst und Kampfphilosophie, die ihn geistig heilt. Häh, warum funktioniert denn sowas? Because Of Ideas!

Beim wahrscheinlich unförmigsten amerikanischen Aikido-Lehrer der Welt lernt Morgan mit dem Stab umzugehen. Mehr als eine Season lang predigt der Witwer dann jedem, der es nicht hören will, warum Feinde nur noch in Gefangenschaft zu nehmen, nicht umzubringen sind. Die „Walking Dead“-Erweiterung um fernöstliche Philosophie bot hier auch den Vorteil, dass sie zwar von leicht verständlichen Sätzen lebt, aber auf viele Zuschauer exotisch wirkt. Das vermittelt eine quasi magische Heilung, die Morgan schneller durchmachen würde als eine Psychoanalyse, Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.

Weshalb dieser Schwerpunkt auf Gewaltlosigkeit? Because of Ideas! Irgendwann muss Morgan natürlich doch wieder erwägen zu morden – nicht, weil durch ihn ein Ruck gegangen ist. Sondern weil ein Subplot das erfordert. Die Autoren verbiegen Figuren je nach Erfordernis, in der Regel wird jede Charakter-Entwicklung dann über Bord geworfen, sobald Action ansteht. Eine heimliche „TWD“-Regel ist anscheinend, dass mindestens ein Zombie oder menschlicher Gegner pro Folge vernichtet werden muss.

8. Lachhafte Action-Szenen

Gute Serien müssen nicht teuer sein. Aber Serien sind oft dann gut, wenn sie so teuer aussehen wie Kino. Die erste Staffel von „The Walking Dead“ war so gut, damals leitete noch Frank Darabont die Sache. Die Szenen im entvölkerten, von tausenden Untoten beherrschten Atlanta waren imposant, die Wolkenkratzer, Schluchten, schmalen Gänge und Feuertreppen boten Möglichkeiten für toll choreographierte Verfolgungen. Seit dem Umzug aufs Land, ab Season zwei, hat man den Eindruck, die Protagonisten liefen immer öfter eine Waldstraße auf und ab. Es wirkt alles billiger, kleinkarierter.

Was war das noch für ein Folgen-Einstieg, als Shane und Lorie Bomber über Atlanta gesehen hatten? Seit dem Finale auf Hershels Ranch (Staffel zwei), wo zumindest noch viele als Zombies verkleidete Statisten aufgefahren wurden, finden Action-Szenen an leerer wirkenden Orten statt; sei es der Sturm auf das Gefängnis oder der Angriff auf Alexandria, das wie eine Geisterstadt wirkte, da konnten auch die „Walking Dead“-Schnittmeister keine Zombiemassen herbeizaubern. Höhepunkt der schlechten Choreografie aber dürfte Ricks Überraschungsattacke auf das Fort des Governors sein (Season 3): Mit Handgranaten, die Explosionen wie kleine Rauchbomben verursachen, und einem Peng Peng wie aus „Western von Gestern“.

9. Und zuletzt: Wer betreut eigentlich Baby Judith die ganze Zeit?

Wo hat sich das Kind wohl versteckt? In der aktuellen Staffel war das Mädchen, das Rick einen Antrieb zum Weiterleben gab, nicht wirklich zu sehen.