The Rolling Stones: Paint It Black

Acht lange Jahre nach ihrem letzten Studio-Album raffen sich die Rolling Stones erneut auf zu polternden Grooves und krudem Blues.

Der Sprecher des Weißen Hauses war nicht willens, den Vorgang zu kommentieren. Beim morgendlichen Presse-Briefing hatte eine Reporterin gefragt, was es mit diesem Song der Rolling Stones Titels „Sweet Neo-Con“ auf sich habe und ob die Adressaten des Liedes, der Präsident und seine Außenministerin Condoleezza Rice, schon davon gehört hätten. „Nächste Frage“, war die Antwort des indignierten Bush-Beauftragten, die anwesende Journaille tuschelte und kicherte. Genau die Situation, die man bei Virgin Records tunlichst vermeiden wollte. Der Marketing-Mensch als solcher mag Kontroversen, solange sie instrumentalisierbar sind. Was aber tun, wenn ein Song-Text die Hälfte der Amerikaner und ihre Administration frontal angeht, wenn kein Raum mehr bleibt für Interpretation? „You call yourself a Christian/ I think you are a hypocrite“, singt Mick Jagger mockierend, „you say you are a patriot/ I think you are a crock of shit.“ Keiths Riffs schneiden tief, die Harmonika heult, und der Refrain fragt rhetorisch: „How come you’re so wrong/ My sweet Neo-Con?“

Es ist nicht das erste Mal, daß sich die Stones an einen Bush wenden, Machtspiele, Erstschläge und Ölspekulation geißelnd. Schon damals, zur „Operation Desert Storm“, erschien mit „Highwire“ eine Single, die den Konnex von Krieg und Profit thematisierte. Und vom amerikanischen Radio weitgehend ignoriert wurde. Doch steht diesmal mehr auf dem Spiel: Album-Sales. Die, so fürchtet Virgin, das Stones-Potential nicht ausschöpfen werden. Zu unüberbrückbar scheint die gesellschaftliche Kluft zwischen Wählern und Verächtern des mächtigsten Mannes der Welt, spätestens seit dessen Irak-Überfall. Wer sich den Neo-Konservativen zurechnet, dürfte wenig Gefallen an Vorhaltungen wie „prison without trial“ finden, auch wenn die Plattenfirma wortreich beteuert, es gehe um „moralism in the White House“ und nicht explizit um die Praktiken des George W. Bush. Der werde ja nicht einmal namentlich erwähnt. Eine groteske Schadensbegrenzungsstrategie, nachdem die Label-Bemühungen, „Sweet Neo-Con“ vom Album zu entfernen, scheiterten. Nun wird eifrig auf die Lunte gespuckt, was freilich niemand daran hindert, den Sprengkörper wahrzunehmen. „Stones Paint White House Black“, schlagzeilte die „Washington Post“, und die Nachrichtenagentur Associated Press überschrieb ihren Bericht mit „Hey Mr. Bush, get off of their cloud!“. Das läßt sich nicht mehr relativieren. Selbst eine diplomatische Offensive des Bush-Freundes und Jagger-Fans Tony Blair könnte nichts mehr retten: goodbye to multi-platinum in the USA Die religiöse Rechte dort nimmt bereits am Titel der neuen LP Anstoß: „A Bigger Bang“. Nicht seiner herrlichen Hybris wegen: Was wäre gewaltiger als der Urknall, der das Universum gebar? Nun, ein urigerer Knall, ein Stones-Album. Nein, für die Kreationalisten und Darwinismus-Gegner ist alles von Übel, das ihren Schöpfungsmythos in Frage stellt. Kaum wurden Titel und Cover der Platte bekannt, gab es in einigen Staaten Eingaben fundamentalistischer Christen, um Bestellungen für Schulbibliotheken zu verhindern. Es sei absurd, schrieb, LA Weekly“, „wie sehr eine neue Stones-Platte immer noch zu polarisieren vermag, 40 Jahre nach „Satisfaction“‚.

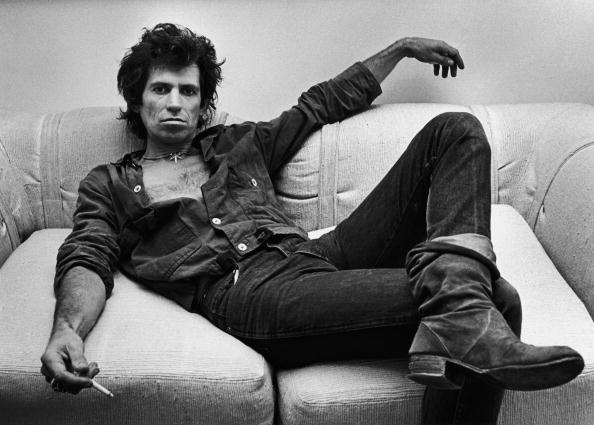

Acht Jahre: Eine so lange Zeit war noch nie vergangen zwischen zwei Stones-LPs. Nicht einmal zur letzten Tour lag genug neues Material für ein ganzes Album vor, und seither kam „ständig etwas dazwischen“, wie Keith Richards entschuldigend sagt. Solo-Projekte, die Kehlkopfkrebs-Erkrankung (und Genesung) von Charlie Watts, die Entzugskur von Ronnie Wood. „Und je länger sich die Sessions hinauszogen“, so Richards, „desto wichtiger wurde diese Platte für uns. Mick und ich mußten das nicht diskutieren, das funktioniert längst telepathisch. Uns beiden war klar, daß diesmal alles aus einem Guß sein sollte, daß wir die Songs gemeinsam schreiben und alleine im Studio umsetzen würden, ohne Einfluß von außen, unter Ausschluß moderner Produktionsmethoden, stripped down bis auf die Knochen.“

Bevor Charlie und Ron dazustießen, bevor sich Don Was an die Regler setzte, habe das Album „eine Statik gehabt“, meint Keith, „ein tragfähiges Gerüst, das dann nur noch mit Wänden und einem Dach“ hätte versehen werden müssen. „Mick und ich spielten alle Instrumente. Er spielte auch Schlagzeug, und das sogar sehr gut. Trotzdem glaube ich, daß es am Ende Charlie ist, den man auf den fertigen Takes hört. Ronnie spielt auf den meisten Tracks Slide, wirklich furios. Unterm Strich mag ich das Album sehr, weil es so organisch ist und nichts aufgesetzt wirkt.“ Wohl wahr. Im Vorfeld waren gar Vergleiche mit „Exile On Main Street“ bemüht worden, einmal wegen der 16 Tracks mit einer Spielzelt von 65 Minuten, zum anderen, weil anstelle von Keiths Keller diesmal Micks Haus die nötige Atmosphäre besorgte. Was freilich dazu führte, daß auf „A Bigger Bang“ wenig zu spüren ist von jenem sumpfigen, gärigen, fiebrigen Sound, den die feuchten Räumlichkeiten eines ehemaligen Gestapo-Quartiers in Südfrankreich vor mehr als 30 Jahren ausschwitzten.

Dennoch unterscheidet sich das Klangbild der neuen Aufnahmen deutlich von denen der 90er Jahre. Da die Gitarren sämtliche tragenden Rollen spielen, jeweils zu zweit oder zu dritt, wurde sehr darauf geachtet, daß sie sich nicht in die Quere kommen und das Interplay dynamisch bleibt. Roh, aber nicht grob ist dieser Sound, wüst, aber nicht matschig. Auf „Let Me Down Slow“ mit seiner sublimen, in Kaskaden abfallenden Melodie eines der Highlights von „Bang“, hangeln sich Riffs und Licks entlang eines Spannungsbogens, der sich in bittersüßem Jingle-Jangle auflöst. Auf dem Delta-Blues „Back Of My Hand“ schnarren die Saiten rustikaler. „You Gotta Move“ und „The Storm“ sind die Koordinaten, Elmore James und Muddy Waters, mit Maracas-Swing und Micks Harmonika, die störrisch auf einem Ton reitet, völlig selbstvergessen. Keine Effekte, keine Hascherei.

Chuck Leavell, der gerne die Lücken füllt und auch auf den letzten Alben eher zuviel als zuwenig die Tasten rührte, kommt auf „Bang“ nur sparsam zum Einsatz, meist an Piano und Orgel. Etwa auf dem New-Orleans-Funk „Rain Falls Down“, wo er Keiths kreiselnden Fanfaren-Riff dezent grundiert, oder auf der ersten Single „Streets Of Love“, die Richards als „big bailad with big guitar“ beschreibt. Auch Darryl Jones‘ charakteristisch pumpender Baß kommt kaum zum Zuge, wobei nicht ganz klar ist, ob er seinen Stil dem Roll und Flow der Musik anpaßte oder ob ein Stone den Baß betätigte. Gar nichts geändert hat sich am Rhythmusgefüge aus Keiths patentierten, aus der Hüfte abgefeuerten Chords und Charlies unnachahmlichem Swing: Das drückt und treibt und torkelt und taumelt noch immer, daß es eine Wonne ist. Hatten halt nie einen Sinn für das Maschinelle und Metronomische, diese Gefühlsmusiker.

Schon gar nicht live, was Stones-Konzerte unwägbar macht. Ein willkommenes Spannungsmoment für den mitreisenden Fan, ein Ärgernis für den Anhänger immer-gleichcr Perfektion, und ein Mysterium für den „Spiegel“, der sich mit seiner Behauptung, die Stones spielten gar nicht live, unsterblich blamierte. Und

dann noch den Anstand vermissen ließ, sich bei Band und Fans zu entschuldigen. Das mag Jahre zurückliegen, dient aber immer noch als running gag, wo immer die Stones rollen. Auch in Toronto, wo man, sich inzwischen schon traditionell auf die anstehende Welt-Tournee vorbereitete, geisterten die „German clowns“ wieder erheiternd durch den Medienwald.

Wie das Album wird auch die Tour unter dem Banner „A Bigger Bang“ laufen. Und natürlich wird wieder nicht mit Superlativen gegeizt, wenn es um die schieren Dimensionen dieses nicht zuletzt logistisch anspruchsvollen, auf zwei Jahre angelegten und fünf Kontinente umspannenden Projektes geht. Die mehrstöckigen Bühnenaufbauten eröffnen neue Show-Abläufe, einige hundert Konzertbesucher werden auf der Bühne Platz finden, und die Ticketpreise halten mit. Bis zu umgerechnet 450 Euro kosten die Karten etwa in der Hollywood Bowl von Los Angeles, für die günstigsten muß man noch 120 Euro berappen.

Trotzdem dauerte es gerade einmal 59 Sekunden, bis der Computer bekanntgab, daß alle 18 000 Tickets verkauft waren. „The Stones are leading the way“, frohlockt dieselbe US-Veranstaltungsindustrie, die vor etlichen Monaten krisengebeutelt „Stones to the rescue“ gefordert hatte, nachzulesen im Fachblatt „Billboard“.

Musikalisch, so hört man aus dem Stones-Camp, wird sich nicht viel ändern gegenüber der letzten Tour. Eine Handvoll Songs aus „Bang“ werden eingebaut, aller Voraussicht nach „Rough Justice“, „It Won’t Take Long“, „Streets Of Love“, „Oh No Not You Again“ und Keefs „This Place Is Empty“.

Auch ein paar lange nicht mehr oder noch nie live entbotene Favoriten aus den Tiefen des Backkatalogs sollen zu Ehren kommen. Man hat die Fans befragt, und die, so wird gemunkelt, hätten sich unter anderen für „Jigsaw Puzzle“, „Sway“ und „Get Off Of My Cloud“ starkgemacht. Zu den Support Acts in Amerika, wo anläßlich der „Licks“-Tour auch die Strokes und White Stripes randurften, zählen diesmal Pearl Jam, Metallica, Joss Stone und Beck. Die allesamt, versteht sich, „honored and happy“ sind, für die Rolling Stones das Publikum anzuwärmen. Kein dankbarer Job, aber eben „ehrenvoll“ und „beglückend“, immerhin.