The Rolling Stones: Nah und doch so fern

Erlebniswelten im Stadion: Die Rolling Stones boten höchst unterschiedliche, aber stets spannende Perspektiven bei ihrer "A Bigger Bang"-Tour.

Hannover, AWD-Arena. On stage: Wer die Show von hier oben erlebt, in den Schlitzen der Bühnenflügel, ist entweder Mitglied eines Fanclubs, hatte Losglück bei der Ticket-Tombola eines Radiosenders oder ließ sich das Privileg 450 Euro kosten. Zu beneiden sind wir nicht. Das dämmert uns spätestens, als die grummelnden Anfangsakkorde von „Jumpin‘ Jack Flash“ in das Gerüst fahren, donnernd und fauchend, und sich darin verfangen, während der Bass das Gestänge zum Beben bringt und sonst nicht viel zu hören ist. Zu sehen noch weniger. Sicher, die Rücken und Hinterköpfe von Mick, Keith und Ron sind nur ein paar Meter entfernt, und der äußerst aufmerksame Sänger, ohnehin ja ein Kontrollfreak, gönnt uns bisweilen seine Vorderansicht, tänzelt herüber, lächelt zu uns hinauf, doch sind das nur gutgemeinte Gesten. Was sich ernüchternd breitmacht, ist die Erkenntnis, dass der Sound kakophonisch ist. Und der Blickwinkel auf den hochauflösenden Screen in der Bühnenmitte zu spitz, um viel erkennen zu können. Wir sind weitgehend abgekoppelt vom Show-Geschehen, so nah und doch so fern.

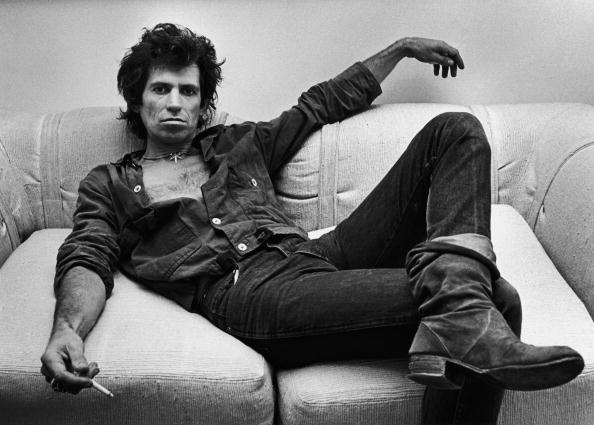

Ohne Reiz ist die ungewohnte Perspektive nicht. Keiths Mienenspiel etwa, wenn er sich Charlie zuwendet, die Augen nach einem nur leidlich getroffenen Ton verdrehend, während das restliche Gesicht in Lachfalten legt, ist Labsal für die Seele. Herzerwärmend auch, aus nächster Nähe zu beobachten wie er in der Musik aufgeht, der Arthritis Schnippchen schlagend, euphorisierende Riffs dreschend oder sich in der andächtig gezupften Wehmut von „As Tears Go By“ verlierend. Dann ist dieser wandelnde Atavismus ganz bei sich, unverwüstlich. What a drag it is getting old? Nicht für ihn. Natürlich nicht, denn er wird uns alle überleben. „Weltmeister im Baumklettern“, so stellt ihn Mick vor, das Publikum feiert den habituell Fallenden, dann tritt Keith ans Mikro, gibt ein berührend raues „Slipping Awav“

und beschwört den aufrechten Gang in „Before They Make Me Run“, während die Schlangen vor den Getränkeständen länger werden. Kein neues Phänomen, doch fällt die Abstimmung der Flaschen pro Bier, contra Keef von hier oben noch augenfälliger aus als sonst. Meine Verachtung habe ich ihnen nie versagt.

Berlin, Olympiastadion. Front of stage: Mick ist phänomenal, nicht weniger. Master of Ceremonies, Artist auf dem Hochseil, Marathonmann. Und als Sänger so souverän, dass sich weniger geniale Songs wie „Streets Of Love“ in Show-Highlights verwandeln, „Angie“ wider Erwarten becirct und die walkürenhaft schmetternde Lisa Fisher beim Duett in „Night Time“ nicht die Oberhand gewinnt.

Die Band braucht einige Minuten bis sie in die Gänge kommt, doch zu „Let’s Spend The Night Together“ läuft sie sich warm, „Sway“ brodelt, nicht zuletzt dank eines süperben Slide-Solos von Woody, „Tumbling Dice“ kocht hoch wie lange nicht, „Rough Justice“ rockt wie nichts Nettes, und als nach dem höllischen Groove von „Sympathy For The Devil“ Keiths Gitarren-Intro „Paint 1t Black“ verheißt, entlädt sich die Spannung vollends und zu Charlies durchgeschlagenem, Tote aufweckenden Beat verwandelt sich die Menge in ein amorphes Wogen, Schwingen und Singen: „I look inside myself and see my heart is black.“ Keine freudespendende Botschaft eigentlich, keine Hauruck-Kumpelei, keine Kirmes, sondern nur der harte Kern: Rock’n’Roll. Darüber täuschen weder überdimensionale Gummilippen noch pyrotechnischer Zinnober hinweg. In die Erschöpfung nach „Satisfaction“ mischen sich freilich auch Tränen: Das war sie wohl, die letzte Folge der tumultarischen, stets spannenden Erfolgsserie „Stones in Berlin“.

Amsterdam, Arena, B-Stage: Ort der Idolatrie. Nun ist Amsterdam ohnehin Stones-verrückt, kaum ein Laden oder Restaurant, das Kunden und Gäste nicht einschlägig beschallen würde an diesem schweißtreibenden Tag, doch an der kleinen Bühne herrscht Hardcore-Fandom. Hunderte empfindsamer Seismographen, die durchaus registrieren, dass der Bläsereinsatz bei „Bitch“ einen Tick zu spät kommt, „Sway“ zu schnell und „Brown Sugar“ zu fahrig und fusselig gespielt wird, zu lang sowieso. Die all das jedoch in seiner auratischen Krawalligkeit in vollen Zügen genießen, erst recht, als „Get Off Of My Cloud“ unmittelbar vor ihnen explodiert und die „Heys“ und „Yous“ aus zigtausenden Kehlen vom Dach der als „Echodom“ verrufenen Arena zurückgeworfen werden. Dabei sein ist alles. Next stop: Twickenham.