Ranking: Die Alben von The Cure im ROLLING-STONE-Check

Vor bald 50 Jahren begannen The Cure mit „Three Imaginary Boys“ ihre Karriere. Zuerst galt Robert Smith als Ikone des Gothic, dann des „Indie“, schließlich des Gesamtpop. Wir listen Platten und Raritäten von The Cure, die man hören muss.

Ranking: Die Alben von The Cure im ROLLING-STONE-Check

Essenziell

Three Imaginary Boys – 1979

Das Plattencover mit den Haushaltsgeräten war Tiefstapelei, fast Nihilismus, der den Talking Heads zur Ehre reicht. Aber die Themen waren weltmännischer, als man es dem Ex-Punk Smith zugetraut hätte: ein Hendrix-Cover („Foxy Lady“), Camus („Killing An Arab“), überhaupt die Faszination der Briten für diese Region („Fire In Cairo“). „10:15 Saturday Night“, ein Lied über Eifersucht, setzte den zukünftigen Ton. Die amerikanische Albumversion wurde um jenes Stück aufgestockt, das heute ihr meistgeliebtes ist: „Boys Don’t Cry“. Das im Titel geforderte Gebot sollte Smith natürlich brechen, immer wieder.

Seventeen Seconds – 1980

Nach dem New Wave ihres Debüts die entscheidende Entwicklung: Den Stil nannte man Gothic Rock, das Klangbild Gloomscape – als würden The Cure narkotisiert durch ein neblig-feuchtes Feld stapfen. Desorientierung („A -Forest“) und die Beschwörung der Akustik der Natur: „Listen to the silence at night/ Someone has to be there.“ Es ging Smith um nicht weniger als die Verschiebung von Raum, Licht und Zeit, „In Your House“ enthält die perfekten Cure-Zeilen „Pretending to swim in your house/ I change the time/ The hours I take/ Go so slow“. Der neue Bassist Simon Gallup konstruierte dazu eine jener vielen Parallelmelodien, die Smiths Gitarre kongenial begleiten.

AmazonKiss Me, Kiss Me, Kiss Me – 1987

„I’ll kiss you from your feet to where your head begins“, jauchzt Smith, schlägt einen Motown-Beat an, verkleidet sich im Video von „Why Can’t I Be You?“ als Teddybär. Schon der Arbeitstitel seines Doppelalbums offenbart Getriebenheit: „1,000,000 Virgins“. Würde er „Kiss Me“ in Gänze aufführen, urteilte er später, wäre Barcelona im Sommer der Ort dafür: rot, laut, feurig. Aber auch großer Pop täuscht nicht über Spannungen hinweg. Smith zerstritt sich mit dem alkoholkranken Kollegen Lol Tolhurst, sang Zeilen wie „You’re useless and ugly“ von Angesicht zu Angesicht, was die siebte Cure-Platte auch zu einem Trennungsalbum macht. „The Snakepit“ nimmt die Ausdehnungen von „Disintegration“ und den Hardrock von „Wish“ vorweg.

Disintegration – 1989

Führt „Herbstblues“-Rankings an, erschien jedoch im Frühling. Außerdem verliefen die Aufnahmen ungewohnt fröhlich. Doch schon das irritierende „Fly Me To The Moon“-Zitat in „Lovesong“ verkündete geplatzte Träume. Der Rest ist Tod – und Leben nach dem Tod. Ertrinken („The Same Deep Water As You“), Untergang in den Vergnügungsmeilen Amerikas („Fascination Street“). Wir hören einige der kürzesten Texte, dafür weitläufige Instrumentalpassagen und Echos – als schaute Smith nur vorbei in einer Musik, die sich nicht festhalten lässt. Ein Lied heißt folgerichtig „Untitled“.

Lohnend

Faith – 1981

Wie „Seventeen Seconds“ ein gelungenes Experiment der Verzerrung. Inspiriert von Mervyn Peakes Fantasy-Reihe „Gormenghast“ um einen Lord, der in einem Schlosslabyrinth magische Messen abhält, komponierte Smith Zermürbungen wie „The Funeral Party“, dessen Titel allein schon das Prinzip The Cure verdeutlicht. „Other Voices“ ist ein neurotischer Angriff auf die Privatsphäre fremder Familien und deren Rituale: „Come round at Christmas/ I really -have to see you/ Smile at me slyly/ Another festive compromise.“ In „Primary“ singt Smith, 22, über die Qual des Alterns und darüber, wie schön Kinder es in ihrer Sorglosigkeit haben. Für ihn stand fest, dass er keine will.

Pornography – 1982

Ausgerechnet dieses klaustrophobische Privatalbum über Depressionen enthält Robert Smiths einzigen Kommentar zu Kriegspolitik in einem Song: „Just a piece of new meat in a clean room/ Soldiers close in under a yellow moon“, assoziiert Smith in „One Hundred Years“ über hundert Jahre Genozid und Terror. Nie klangen Gitarre, Bass, Keyboard und Drumcomputer gleichberechtigter, doch gibt es in dem Song auch Alleingänge mit nur militärisch-präzisem Takt. Die Textzeile „In the hanging garden wearing furs and masks“ klingt poetisch wie eine Erzählung von Edgar Allan Poe, und „A Strange Day“ spiegelt offenkundig Smiths Angst wider, sich bei den Gebrandmarkten anzustecken: „Give me your eyes/ That I might see the blind man kissing my hands.“

The Top – 1984

„Das erste Album, auf dem ich richtig singe!“, jubelte Smith. Auf jeden Fall das erste mit Liebreiz („Dressing Up“), dazu ein hippieskes „The Caterpillar“: Sinnbild für den Wunsch, dass die Inspiration bleiben, nicht wegfliegen und die titelgebende Raupe kein Schmetterling werden möge.

The Head On The Door – 1985

In „In Between Days“ wird Smith verlassen, und anders als in „Boys Don’t Cry“ kämpft er um die Frau. Die Bläser in „Close To Me“ tröten vogelfrei, er atmet den Rhythmus ohne Instrument mit. Trotz Verzicht auf den Bombast zeitgenössischer Produktionen ein Hit – The Cure befanden sich in Chart-Gesellschaft von Whitney und a‑ha.

Ergänzend

Japanese Whispers – 1983

Eine Sammlung von Singles und B-Seiten: Orientierungssuche mit Hommagen auf die Stray Cats („The Love Cats“) und New Order („The Walk“) sowie dem alarmierend schlichten Popsong „Let’s Go To Bed“, Smiths erster Komposition, die er nach dem LSD-Rausch von „Pornography“ mit klarem Kopf geschrieben hatte.

Wish – 1992

Platz 1 der US-Albumcharts, erarbeitet mit durchschnittlichem Classic Rock. „Friday I’m In Love“ wurde zum „Flashdance“ der Neunziger – Zeilen wie „It’s such a gorgeous sight/ To see you eat in the middle of the night“ sprachen Studenten mit zu viel Freizeit genauso an wie die Arbeiterklasse.

Wild Mood Swings – 1996

Mit Samba und Glockentönen aus dem Keyboard reagierte Smith auf das Cool-Britannia-Jahr, dem des Britpop der Gitarren. „It’s got to be jazz, that’s what she wants“, zitiert er sich in „Gone!“ (Original: „Mr. Pink Eyes“, 1983). Ein mutiger Stilwechsel nach dem Erfolg von „Wish“. Das swingende „The 13th“ beschreibt zu Fanfaren einen Mord. Erstmals verloren The Cure einen Teil ihres Publikums. Bis auf „Want“ und „Jupiter Crash“ wird dieses Repertoire heute nicht mehr aufgeführt.

Bloodflowers – 2000

Beeindruckt vom Misserfolg von „Wild Mood Swings“ orientiert sich Smith erstmals an der Vergangenheit. Vielleicht um sicher zu gehen, ordnet er „Bloodflowers“ als Schlusspunkt einer – zuvor von uns Fans nicht unbedingt erkannten – Trilogie ein, zu der weiterhin längst „Pornography“ und „Disintegration“ gehören sollten. Smiths macht ernst und koppelt erstmals keine Singles aus. In ungewohnter Klarheit, also so wenig abstrakt wie nie, singt er vom Verderben: „The world is neither fair nor unfair / So one survives / The others die / And you always want a reason why“. Die deutlichste Verbindung zu „Disintegration“, das er einst mit 29 einspielte, besteht in der Verzweiflung, nun schon wieder ein Jahrzehnt anbrechen zu müssen: „The Fire is almost out“ („39“). Mit dem mehr als elfminütigen „Watching Me Fall“ ist jedoch auch erstmals ein Song dabei, der zwar „Disintegration“-Längen hat, aber erstaunlich träge dahinplätschert.

Misslungen

The Cure – 2004

Anders als es der Titel suggeriert, kein Back-to-Basics-Album, keine Rückbesinnung auf eigene Stärke – sondern eine Anbiederung an „Nu Metal“, produziert von Ross Robinson (Korn, Slipknot). Musik für Tätowierte auf dem Sunset Strip, Smith singt wie sein eigener Doppelgänger auf einer Halloween-Party.

4:13 Dream – 2008

Wie lange wir seitdem auf neues Material warten, verdeutlicht die für dieses Werk initiierte Promotion: Es wurde 2008 noch auf Myspace beworben. Das Album hatte was von Reste-Rampe: „Sleep When I’m Dead“ datierte als Skizze auf 1985, und „Freakshow“ würde Smith, das zeigte der Einbau des Lieds im „Partyblock“ auf den Konzerten, gerne in einer Reihe mit Perlen des Leichtsinns wie „Close To Me“ und „Why Can’t I Be You?“ sehen – ist aber genau das, was es nicht sein soll, nämlich enervierend.

Songs of a Lost World – 2014

Der Gothic-Mozart beerbt Phil Collins. Ob früher in „End“, „It’s Over“ oder jetzt „Endsong“: Kein Musiker hat so viele Collins‘sche „First of the Final Farewells“ verkündet wie Robert Smith. Und aus Karriereplanung ist schleichend Imagepflege geworden.

Nur, ein „krönender erster Abschluss“ ist „Songs of a Lost World“ nicht. Es liegt nicht an Liedtext-Phrasen wie „You Promised Me Forever …!“ oder „Wondering How I Got So Old …!“, alles schon gesungen. Das Werk hat auch Atmosphäre. Flächen. Aber kaum Tiefe. Schlechte Melodien. Keine Hits. Sind Hits wichtig?

Natürlich, und das ist kein oberflächlicher Anspruch. Jede Smith-Platte, selbst die dunkelsten, „Faith“ und „Pornography“, bestehen nur aus Hits. Sie sind Dunkles, das Hell strahlt. Mit „Songs of a Lost World“ haben beide frühen Alben die Länge von acht Liedern gemeinsam. Nur acht Lieder … je weniger Lieder, desto größer die Verantwortung für jedes einzelne, etwas zum Gelingen des Gesamtwerks beizutragen.

Smith wirkt zerstreut. Er spielt minutenlange Instrumental-Intros, doch anders als einst in „Pictures of You“, „Push“ oder „The Last Days of Summer“ entfalten sie sich nicht. Bieten Copy-and-Paste-verdächtige Wiederholungen. Sein Gefährte Simon Gallup darf den Bass auf „Grunge“ einstellen, ein im sowieso verfehlten Kompressions-Mix unpassend verwaschener Klang, wie seit 22 Jahren auch auf der Bühne.

Achten Sie auf „And Nothing Is Forever“. Nach einem Adele-goes-Symphonica-artigen Intro (schlimm genug) bratzt Gallup unvermittelt hinein. Uncanny-Valley-Effekte gibt es nun anscheinend auch in der Musik. Apologeten werden diese Abmischung als „Erwartungen unterlaufen“-Idee bezeichnen. Aber es passt nicht zusammen. Den Loudness-Bombast bieten Cure-Alben seit „The Cure“ von 2004.

Überhaupt scheint Simon Gallup sich aus dem Kompositionsprozess verabschiedet zu haben. Zeit seines Lebens muss sich Gallup gegen Vorwürfe wehren, er kopiere mit seinem Spiel Peter Hook. „All I Ever Am“ ist nun mehr New Order geworden als 1983 der Cure-Hit „The Walk“.

„Sie kennen mich“-Modus des Doom and Gloom

Reeves Gabrels wiederum darf mit seiner Gitarre so unangenehm quietschen wie seit 12 Jahren auf der Cure-Bühne. All diese krachenden Gallup-Gabrels-Momente berauben Smith seiner Ausdruckskraft. Denn er ist Pop-, nicht Rockmusiker.

Den Pop hat Smith verlernt. Das letzte mutige, wenn auch nicht komplett überzeugende Cure-Album war „Wild Mood Swings“ von 1996. Dieses Album Nummer elf war auch das erste, das nicht erfolgreicher war als das jeweilige Album davor. Der Misserfolg dieser Platte wird Smith verunsichert haben. Nie wieder Samba-Trompeten, nie wieder Dance.

Alles, was danach gekommen ist, „Bloodflowers“ (2000), „The Cure“ (2004) und „4:13 Dream“ (2008), war der „Sie kennen mich“-Modus des Doom and Gloom. 24 Jahre lang also derselbe Modus. Dieselben Songs, immer dieselbe Stimmung. Man vergleiche diese 24 Jahre mit den nur sieben Jahren von 1982 bis 1989, also den Alben von „Pornography“ bis „Disintegration“. Gothic („Pornography“), Jazz-Pop und New Wave („Japanese Whispers“), Exotica („The Top“), Pop („The Head on the Door“), Voodoo („Kiss Me Kiss Me Kiss Me“) und Gothic-Pop („Disintegration“).

Verhandelt er nun die großen Fragen unserer Zeit?

Auf Smiths Fähigkeiten als Lyriker müsste das keinen Einfluss haben. 16 Jahre lang hat er keine Songzeile für The Cure veröffentlicht. Erwartungen gehen in Richtung „verhandelt er nun die großen Fragen unserer Zeit?“. Zum Glück nicht. „Drone no Drone“ ist so vage politisch wie „Warsong“, das von einer Liebespaar-Trennung handelt.

Smiths Worte spiegeln, das ist ein häufiges Missverständnis, die Zeiten nicht wider. Er steht außerhalb der Zeit. „I will lose myself in time / It won’t be long / It’s all gone“, singt er in „Endsong“.

Er steht auch außerhalb der ihm zugedachten Jahreszeit. Von allen 14 Studioalben sind „Songs of a Lost World“ sowie „4:13 Dream“ die einzigen, die im Herbst erschienen bzw. erscheinen. Es gibt auch nur ein einziges Winteralbum, „Bloodflowers“. The Cure sind, entgegen allen Klischees über Düsternis, kalter Luft, kaltem Regen, Kerzen, die Farbe Grau und gesenkte Köpfe, keine Herbstband. „Disintegration“ erschien im Monat, der alles neu macht, Mai, „Pornography“ auch, „Kiss Me Kiss Me Kiss Me“ sowieso; „Faith“ und „Seventeen Seconds“ im April.

„Faith“ entstand 1981 auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs; die Gothic-Bewegung bildete sich auch als Reaktion auf den Ost-West-Konflikt und drohendem Armageddon. Aber die meisten „Faith“-Songs behandeln nicht die Neuzeit, sondern die mittelalterliche „Gormenghast“-Romantrilogie Mervin Peakes.

Cure und Marillion

Smith liest also die richtigen Bücher. In „I Can Never Say Goodbye“ zitiert er den Phantastik-Schriftsteller Ray Bradbury, der in „Das Böse kommt auf leisen Sohlen“ von einem Dämon erzählt, der Familien auseinanderreißt: „Something wicked this way comes / to steal away my brother’s life“. Smith hat seinen Bruder verloren (vielleicht auch die erste Verwendung des Wortes „Brother“ in einem Cure-Text). Und dann? Folgt das Lied den Harmonien des Marillion-Schlagers „Kayleigh“. Wobei, da ist sie ja im neuen Cure-Opus – eine gute Melodie.

„I Can Never Say Goodbye“ ist kein gelungener, dennoch wichtiger Song. Der erste mit Erwähnung eines Familienmitglieds und damit intimer als jene berühmte Hymne an Smiths Ehefrau Mary Poole („Lovesong“), die ohne ihre Nennung auskommt. „I Can Never say Goodbye“ hat auch ein Hendrix-artiges Solo, das dem 13 Jahre älteren Bruder Richard huldigt.

Richard brachte dem jungen Robert das Gitarrenspiel und einen guten Musikgeschmack bei: Hendrix und Captain Beefheart. Dieses Solo zumindest ist intimer als das einstige, an Poole gerichtete Bart-Howard-Zitat „Fly Me To The Moon“ in „Lovesong“.

„Reaction“-Videos weinender Fans

Mehr als 200 Songs hat Robert Smith seit 1978 veröffentlicht. Anders als Maler, Schriftsteller oder Schauspieler werden nahezu alle Pop-Musiker spätestens ab einem Alter von 40 nicht besser. Siehe McCartney, Depeche Mode, Sting, Prince, U2. Darum muss Smith sich aber nicht sorgen. Cure-Fans zählen zu den loyalsten der Welt. Alles, was Smith ihrer Meinung nach macht, ist Gold. Das bezeugen auch die unzähligen „Reaction“-Videos weinender Fans, die ihr Glück beim Hören von „Alone“ nicht fassen können.

So viel Blindvertrauen erhalten heutzutage nur der dauertrauernde Nick Cave, dessen Gefühle anscheinend niemand verletzen will, Kritiker noch am wenigsten, sowie Thom Yorke, dem es anscheinend ausreicht, nur noch Song-Skizzen zu veröffentlichen, weil er weiß, dass das für genial befunden wird. „Songs of a Lost World“ wird, da darf man sicher sein, unzählige „… das beste Album seit ‚Disintegration‘“-Rezensionen erhalten. Die Freude über die Rückkehr ist zu groß.

Schwierige Frage also: Lieber schwache Cure als keine Cure mehr? Ja, Hauptsache sie bleiben. Auch wegen der Hoffnung auf Album 15. Zwei live bereits erprobte Stücke, „It Can Never Be The Same“ und „Another Happy Birthday“, fehlen in dieser 8-Song-Sammlung.

Preziosen

Rares & Coversongs

„See The Children“

Onkel Bob und sein Verhältnis zu Kindern: Seine manische Begrüßung „Hellooo!“ bringt die lachenden, fürs Lied aufgenommenen Kleinen augenblicklich zum

Verstummen. Damals hießen The Cure noch Easy Cure.

„Another Journey By Train“

Die instrumentale B-Seite ist der Nachfolger der wütenden Single „Jumping Someone Else’s Train“, in dem Smith Trittbrettfahrer attackiert.

„Carnage Visors“

Mit 27:41 Minuten ist dieses Gloomscape- Stück natürlich auch ihr längstes – ein Soundtrack zum gleichnamigen Film des Bruders von Bassist Simon Gallup. Er zeigt Puppen in Verrenkungen.

„Forever“

Glücklich darf sich schätzen, wer das nie als Studioversion veröffentlichte, sich in ein Crescendo steigernde Kuriosum schon einmal live gehört hat – in Deutschland zuletzt 2002 in Hamburg. Eine Peel-Session findet sich auf YouTube.

„Do The Hansa“

1977 gewannen sie einen Wettbewerb, durften in den Berliner Studios aufnehmen – und scheiterten. Der Titel kündigt die Parodie an, Smith singt: „Eins, zwei, drei, vier – Platinum all the way!“

„To The Sky“

Das „Kiss Me“-Outtake als Gegenstück zum parallel veröffentlichten „Just Like Heaven“. „Sky“ statt „Heaven“: die Ernüchterung. Smith denkt an Sylvia Plaths „I talk to God, but the sky is empty“.

„Harold And Joe“

Simon Gallup liebte die TV-Soap „Neighbours“, die Figuren Harold Bishop und Joe Mangel. Smith komponierte dazu den Synthie-Pop dieser wunderschönen, ihrer besten B-Seite.

„The Big Hand“

Als Instrumental für ein Solo-Konzeptalbum über das Meer gedacht. Die Gesangsversion als Single-B-Seite beschreibt das Leid, auf ewig ein Junkie zu sein.

„The Three Sisters“

Das Instrumental der limitierten Musikkassette „Lost Wishes“ ist ein Überbleibsel aus den „Wish“-Sessions. Härter als sämtliches Material ihrer erfolgreichsten Platte.

„Hello, Goodbye“

Die letzte Veröffentlichung von The Cure. Paul McCartneys Sohn James spielt Keyboard. Wer glaubt, dass Smith ein „ernsthafteres“ Lied der Beatles hätte covern sollen, hat seinen Drang zum Pop nie verstanden.

Lektüre

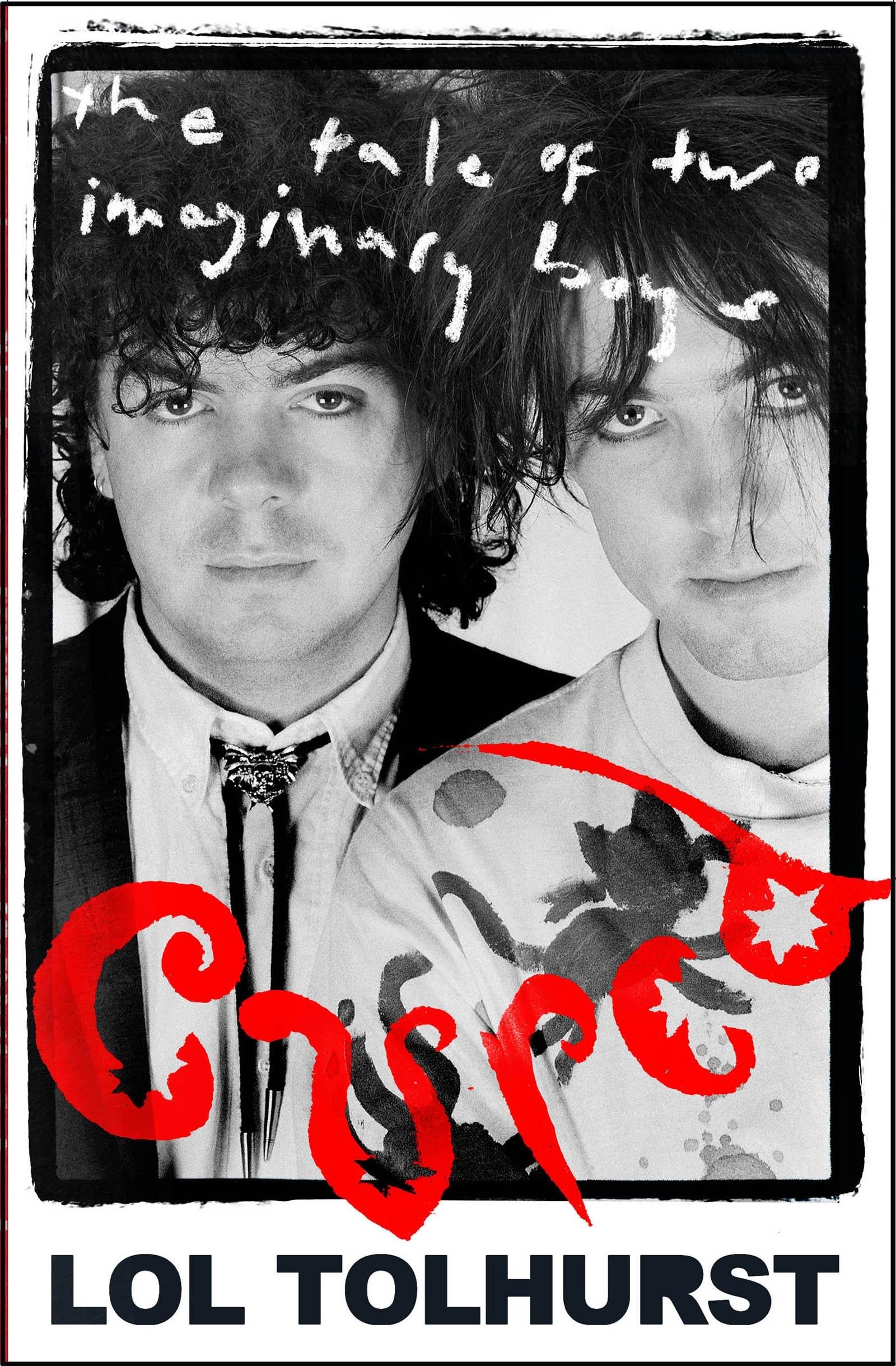

Lol Tolhurst: „Cured – The Tale Of Two Imaginary Boys“

Mit dem 1989 wegen seines Alkoholismus gefeuerten, später gegen ihn vor Gericht ziehenden Kindheitsfreund Lol Tolhurst hat Smith sich längst wieder vertragen. In seinen Memoiren beschreibt Tolhurst den Kampf gegen Süchte. Rührend ist die Einsicht, er sei nie ein großer Musiker gewesen.