Tennis-Star Andrea Petkovic über musikalische Leidenschaften

"Kurt Cobain und Eminem habe ich geliebt!" Andrea Petkovic, derzeit Platz zehn der Tennisweltrangliste der Damen, sprach mit uns über ihre musikalische Leidenschaften - und stellt ihren ersten Song "Ich will 'ne Band sein" vor.

Andrea Petkovic, derzeit Platz zehn der Tennisweltrangliste der Damen, ist neben ihrem Ausnahmetalent auf dem Court nicht nur eine echte Showbegabung und YouTube-Entertainerin: Die aus Darmstadt stammende 24-Jährige kennt sich ausgezeichnet mit Musik aus – unter Leistungssportlern, bei denen es nach Dire Straits und den Atzen meistens schon aufhört, eine gewaltige, positive Ausnahme.

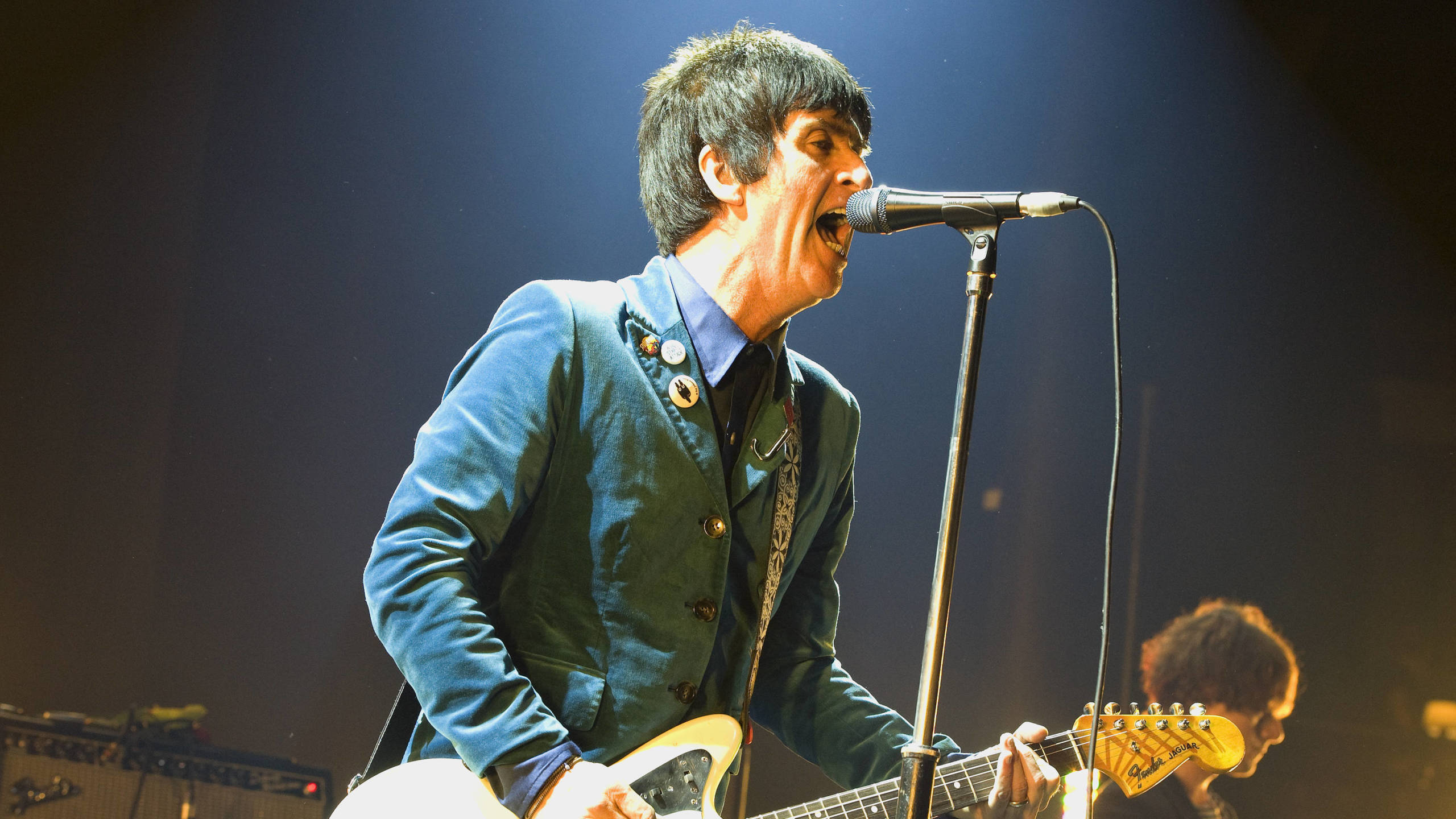

Eine Verletzung hat Petkovic zwar leider den sportlichen Start ins Jahr 2012 vermasselt, trotzdem macht sie in der aktuellen Ausgabe des Rolling Stone in der „Cover Stories“-Rubrik (mit Bloc-Party-LP!) eine exzellente Figur. Am Rande des Shootings konnte Joachim Hentschel sich ausführlich mit ihr über Musik, Sport und alles dazwischen unterhalten.

Andrea Petkovic, wer war Ihr erstes Rock’n’Roll-Idol, als Sie ein Kind waren?

Kurt Cobain! Für den habe ich geschwärmt – bis ich rausfand, dass er schon tot war. Das fand ich dann irgendwie uncool. Deshalb bin ich anschließend Backstreet-Boys-Fan geworden, so mit zwölf. Und dann kam meine HipHop-Phase: Eminem, Dr. Dre, die ganzen Affen fand ich super. In Eminem war ich ein bisschen verliebt. Wenn ich wusste, dass er bei „Mixery Raw Deluxe“ auf Viva kam, bin ich extra nachts aufgestanden, um mir das anzuschauen. Incubus war dann die Band, wegen der ich angefangen habe, mich für Rock zu interessieren.

Sie spielen selbst Schlagzeug!

Ich bin eigentlich absolut unmusikalisch, aber zum Schlagzeugspielen habe ich Talent, weil ich die Rhythmen total schnell drauf habe. Mit klassischer Gitarre habe ich vor Ewigkeiten angefangen, aber ich spüre, dass ich dafür nicht gut genug bin. Schlagzeug könnte ich sicher ganz gut, ich habe vor zwei oder drei Jahren mit dem Unterricht begonnen. Aber ich komme zu selten zum Üben. Deshalb werde ich auch nicht wirklich besser.

Bei Leistungssportlern hat man oft den Eindruck, dass sie sich eigentlich für nichts anderes mehr als den Sport interessieren, sobald er in ihr Leben tritt. Bei Ihnen scheint das anders zu sein.

Komischerweise hat bei mir die Bedeutung von Musik eher zugenommen, seit ich Tennisprofi bin. Meine Tage waren zu Schulzeiten eigentlich immer so durchgeplant gewesen, dass ich nie Zeit zum Musikhören hatte: Direkt nach der Schule wurde ich abgeholt, habe im Auto gegessen, dann trainiert, Konditionstraining, direkt nach Hause, Hausaufgaben. Nebenbei konnte ich Musik hören, aber nie mit der nötigen Konzentration. Als ich Profi wurde, hatte ich auf einmal Zeit. Im Flugzeug, beim Warten am Flughafen, im Hotel, wo man sowieso einsam ist. Im Tennis gibt’s diesen ganzen Leerlauf, die Zeiten, in denen man sich entspannen soll. Aber man will sich dabei ja auch nicht zu Tode langweilen. Da ist Musik halt super.

Die wilde Zeit als Schülerin, mit Partys und Besaufen und so weiter, die haben Sie trotzdem verpasst?

Ja, irgendwie schon. Als ich mein Abi machte, hatte ich allerdings für zwei, drei Monate einen Außenbandanriss am Knie – was Fluch und Segen zugleich war. Fluch, weil ich nicht trainieren konnte, andererseits Segen, weil ich daher meine Abizeit ziemlich gut auskosten konnte. Bis eine Woche nach dem Abitur gab ich richtig Gas, dann war das Außenband leider wieder gut und ich musste zurück in die Trainingsdisziplin.

Haben Sie manchmal das Gefühl, etwas verpasst zu haben? Oder noch immer etwas zu verpassen?

Ganz selten. Am ehesten, wenn ich wirklich lange weg bin. Gegen Ende des Jahres gibt es immer die Amerika-Tour, sechs bis acht Wochen, und in den letzten zwei Wochen bin ich oft schon kurz vorm Durchdrehen. Aber meistens geht’s, weil ich immer wieder versuche, zwischendurch heimzukommen und meine Freunde zu treffen. Dann geht’s. Ich bin sowieso ein sehr disziplinierter Mensch. Und dann habe ich ja noch zwei Wochen Urlaub im Jahr, und da lass ich’s krachen. Süßigkeiten, Fast Food, Alkohol, alles, was man nicht machen sollte.

Auf Ihrer eigenen Website schreiben Sie, dass Sie die Tenniskarriere jederzeit für ein Dasein als Rockstar eintauschen würden. Sie haben auch schon einen Song aufgenommen, nach siegreichen Partien auf dem Platz tanzen Sie oft Ihren berühmten „Petko-Dance“, sie führen einen sehr originellen Videoblog – Ihrem ganzen Auftreten merkt man an, dass Sie auch die extrovertierten, glamourösen Aspekte des Leistungssports nicht verachten. Hängt das mit der musikalischen Leidenschaft zusammen?

Wenn ich gefragt werde, wer meine Vorbilder sind – dann muss ich immer John McEnroe oder Serena Williams sagen, die zwei, die den Rock’n’Roll ins Tennis gebracht haben. Ich liebe Tennis über alles, dieses Alleine-als-Gladiator-Kämpfen draußen in der Arena, der absolut perfekte Sport für mich. Aber ich habe eben auch diese andere Seite, das Verrückte, das Aus-sich-Rausgehen. Den Wunsch, die Bühne zu nutzen, die ich da habe, wie McEnroe oder Williams. Ich habe immer viel Tennis im Fernsehen geguckt, aber eben auch viel MTV und VIVA. Und ich glaube, diese zwei Sachen sind in meinem Kopf so ein bisschen ineinander verschmolzen.

Sie sind in Griesheim aufgewachsen, in der Nähe von Darmstadt. Wurde Ihre Tenniskarriere vielleicht auch von diesem alten Rock’n’Roll-Traum angetrieben, bloß weg hier, raus aus der Provinz, die Welt erobern?

Definitiv. Auch heute noch – ich kann nicht in einer Kleinstadt wohnen. Das heißt nicht, dass ich hier nicht glücklich bin: Ich bin 30 bis 35 Wochen im Jahr unterwegs, und da ist es gut, irgendwo eine Heimatstation zu haben. Aber wenn ich drei, vier Tage hier war, dreh ich schon wieder langsam durch. Dann muss ich in eine große Stadt, nach Hamburg, Berlin, weiß der Geier wohin. Das hat auch entscheidend mitgespielt, als ich mich für die Tenniskarriere entschieden habe. Ich hätte nach der Schule auch die Möglichkeit gehabt, eine sehr gute akademische Karriere zu machen, weil mein Abi gut war. Ich habe lange Zeit hin- und herüberlegt. Aber letzten Ende hat mich das Tennis vom Lifestyle her mehr gereizt.

Was haben Ihnen die Eltern geraten?

Die wollten nicht, dass ich Tennisprofi werde! Mein Vater war ja selbst einer, der kannte die ganzen Tiefphasen, hat es nie so richtig in die Weltspitze geschafft. Und das wollte er mir ersparen. Deshalb wollte er nicht wirklich, dass ich das mache.

Moment mal – war er es nicht, der Sie immer gleich nach der Schule zum Training abgeholt hatte?

Er dachte damals einfach, dass mir das Spaß macht. Und hoffte tief im Herzen, dass ich hinterher sage: „Okay, war eine schöne Zeit, aber jetzt gehe ich studieren.“ Als ich dann nach dem Abi sagte: „Ich will es probieren, ich will Profi werden“ – das war ein Schock für ihn. Wir haben ein paar Wochen lang diskutiert. Ich sagte: „Ich will in die Weltspitze!“, und er sagte: „Okay, dann machen wir einen Deal: Wenn du nach zwei Jahren nicht in den Top 50 der Weltrangliste stehst, dann hörst du auf!“ Nach zwei Jahren stand ich auf 49!

Der fatale Kreuzbandriss im Januar 2008?

Die acht Monate Pause haben wir fairerweise auf die Frist draufgeschlagen. Damals hab ich dann auch mit einem Fernstudium begonnen. Mein Vater hatte mir nochmal ins Gewissen geredet, und ich habe nachgegeben.

Hatten Sie manchmal Träume, in denen Sie die Weltspitze schon erobert hatten?

In meinem Kopf ist immer Grand Slam. Grand-Slam-Finale, und ich laufe raus, Riesenstadion, die Leute rasten aus. Das war mein Traum, immer. Es ist nicht mal so wichtig, welches. Einfach Grand Slam. Das sind die größten Stadien, die größte Öffentlichkeit.

Und als Sie dann tatsächlich in ein solches Stadion einliefen?

Supergeil war das. Im Finale war ich zwar noch nie, aber ich habe schon in den größten Stadien der Welt gespielt. Heute spiele ich fast alle Matches auf dem Center Court oder zumindest den größten Plätzen. In Wimbledon musste ich neulich auf Platz 14 spielen und bin gnadenlos untergegangen, weil ich überhaupt nicht damit klar kam, dass der Platz auf einmal so klein war …

Wer so extrovertiert ist wie Sie, macht sich in einem Konkurrenz-Business wie dem Tennis auch viele Feinde. Den „Petko-Dance“ hatten Sie zwischenzeitlich aus dem Programm geworfen, nachdem Ihre Gegnerin Maria Scharapowa sich darüber lustig gemacht hatte.

Das hatte damit nichts zu tun, ich hatte schon vorher gesagt, ich würde damit aufhören. Drei, vier Turniere lang habe ich ihn weggelassen, aber ich habe gespürt, wie enttäuscht das Publikum war. Und ich hatte ja immer auch betont: Der Tanz ist ein Ding zwischen mir und den Zuschauern und hat nichts mit meiner Gegnerin zu tun.

Aber Sie merken auch sonst, dass Sie sich durch Ihr offensives Auftreten in die Schusslinie begeben?

Ja, total. Das passiert extremen Leuten. Wobei ich ja nicht mal wirklich extrem bin – nur in den Relationen des Tennissports. Ich bin ein ganz normales Mädchen, das eben nicht schon mit zwölf oder 13 Jahren in diesen Leistungssport hineingezwungen wurde wie viele meiner Kolleginnen. Die kennen nichts anderes, während ich in der ganz normalen jugendlichen Gesellschaft groß geworden bin. Dafür, dass ich das ein bisschen in den Sport einbringe, stecke ich viel Kritik ein. Viele Leute hassen mich abgrundtief für das, was ich mache. Am anderen Ende der Skala stehen die total verklärten Petkorazzis, die seltsame Videos drehen und posten. Es gibt da so einen Italiener, der sich teilweise schon sehr eigenartige Sachen ausdenkt …

Gibt es bei Turnieren denn auch Groupies? Balljungen, die hinterher noch was mit einem trinken wollen?

(lacht) Bei den Herren auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich sie als Groupies bezeichnen würde, aber da sind schon Mädels und Damen, die am Ausgang warten, und die ATP-Jungs sind teilweise ja auch sehr frei in ihrem Denken, die schrecken vor nichts zurück … Aber die Insidergeschichten erzähle ich jetzt nicht. Bei uns Mädels gibt es das leider nicht. Es gibt allerdings Leute, die von Turnier zu Turnier reisen, immer im Publikum sitzen und offenbar nichts anderes im Leben haben als Tennis. Das ist spooky genug.

Können Sie die Reisen denn wenigstens ab und zu nutzen, um vom Kulturleben der Orte zu profitieren?

Ab und zu. Vor Wimbledon 2011 war ich schon eine Woche vorher in London, und da gibt es einen edlen Members-only-Club namens Shoreditch House. Jeden Abend finden dort Konzerte im kleinen Rahmen statt, und weil meine beste Freundin zu der Zeit im Hotel des Hauses gewohnt hat, konnte sie mich mit reinnehmen. Da habe ich vor 50 Leuten James Blake live erlebt, saucool war das. Ich empfehle den Leuten ja eh immer, lieber mal drei, vier Tage vor den Turnieren auf die Anlage zu kommen, weil man da allen beim Training zuschauen kann, ohne Bodyguards und Abschirmung, viel näher dran. So ein ähnliches Gefühl hatte ich bei James Blake.

Mit den Klassikern wie Beatles, Stones, Dylan scheinen Sie nicht so viel anfangen zu können …

Stimmt nicht ganz, mein allerallerliebstes Lieblingslied der Welt ist „Under My Thumb“ von den Rolling Stones. Absolut genial, allein dieses Gitarrensolo im Mittelteil: „Was spiel ich denn jetzt? Bmm … bmm …“

Ein fieses Lied.

Total fies! Aber das Fiese macht’s ja erst lustig.

Bedeuten einer 1987 geborenen Bloc-Party-Hörerin wie Ihnen die 60er-Jahre denn überhaupt etwas?

Die Sechziger sind etwas zu lange her für mich, aber ich höre zum Beispiel gerne Marvin Gaye oder Johnny Hartman. Meistens gefallen mir aus älteren Zeiten die Soul- und Jazz-Sachen. Bei Rock-Sachen mag ich mehr das Moderne. Meine Ohren sind wahrscheinlich zu sehr an die neuen Produktionstechniken gewöhnt. Wenn bei mir im iPod ein altes Lied kommt, muss ich immer lauter drehen: „Mann, ich hör nix!“

Wenn John McEnroe Ihr Held ist, also gewissermaßen Ihre persönlichen Rolling Stones – was ist dann sein größter Hit für Sie? Die schönste Szene?

Vor zwei, drei Jahren war das, als er eigentlich schon aufgehört hatte. Also: Er war raus, hatte Millionen auf dem Konto, war ein Riesenstar und hatte es absolut nicht mehr nötig. Und dann spielte er ein World-Team-Tennis-Turnier in den USA, die zahlen ja eine Heidenkohle für Legenden wie ihn. Es war ein Doppel, auf der anderen Seite stand der Inder Leander Paes. Und der Affe kam auf die glorreiche Idee, Johnny Mac zu provozieren! Der hat sich das zwei Spiele lang ganz entspannt angeguckt, nichts gesagt. Und irgendwann laufen sie aneinander vorbei – und er packt ihn am Schlafittchen, hebt ihn hoch und sagt: „Never again!“ Der andere hat nie wieder was gesagt. Das war sensationell. Und so muss es sein!

Andrea Petkovic macht sogar selbst Musik – hier der erste Song, den sie im Netz veröffentlicht hat: