Tarantino-Ranking: Alle Filme von „Reservoir Dogs“ bis „Once Upon a Time in Hollywood“

Alle zehn Kinofilme, bei denen Quentin Tarantino Regie geführt hat – hier im Ranking.

Weiterlesen: Ranking – Die zehn wichtigsten Tarantino-Tracks

10. The Hateful Eight (2015)

In diesem wie ein Theaterstück angelegten Western debattieren neun Menschen über Selbstjustiz, Notwehr, Schusswaffengebrauch und Rassismus. Ein Schneesturm tobt vor der Hütte, und der Sheriff, ein Kopfgeldjäger, die Soldaten und eine zum Tod verurteilte Gefangene gehen sich an den Kragen. Die politischen Bezüge zu den aktuellen Rassenunruhen in Amerika, wo immer wieder – vor allem schwarze – Unschuldige von Polizisten erschossen werden, sind deutlich. Hier umso mehr, da Staatsdiener auf Ausgestoßene treffen.

Unter der Last gesellschaftskritischer Zitate („Schwarze fühlen sich nur dann in Sicherheit, wenn Weiße entwaffnet sind“) droht das 189 minütige Drama, Tarantinos längster Film, bisweilen zusammenzubrechen. Auch die Besetzung ist nicht durchgängig geglückt. Michael Madsen hat die Rolle des behäbigen, lustlosen Schmatzers für Tarantino wohl schon ein paar Mal zu oft gespielt; Tim Roth agiert befremdlich und voller Manierismen, derart hibbelig, als wäre er für einen verhinderten Christoph Waltz eingesprungen.

Aber selbst ein mittelmäßig aufgelegter Tarantino liefert noch einen halbwegs guten Beitrag. Samuel L. Jackson erzählt eine äußerst lustige Mär vom erfrierenden Gefangenen, der sich nur über einen Blowjob retten kann; ein unerwarteter Twist offenbart die Identität von vieren der Geheimniskrämer der „Hateful Eight“. Außerdem präsentiert Tarantino sein Werk in einem Ultrabreit-Bild-Format (70 MM), das angeblich zuletzt 1966 im Kino verwendet worden sein soll. So wird „Minnies Miederwarenladen“, in dem ein Großteil der Handlung spielt, zu einem Ort voller kleiner Details, die, alle wie gestochen, zur Analyse einladen – ob Pistole, Topf oder Kaffeetasse.

09. Django Unchained (2012)

Es gibt auch in Tarantinos Welt nichts Schlimmeres als Wiederholung oder Berechenbarkeit. Und das erfahren wir ausgerechnet bei seinem erfolgreichsten Film (mehr als 400 Millionen Dollar Einspielergebnis, zweiter Drehbuch-Oscar für Tarantino) doch recht häufig. Ein Beispiel ist der recht mühsam aufgebaute Prolog, in dem Christoph Waltz doch nur in einer Landa-Variation zunächst die Leute um den Finger wickelt um dann den freundlichen Mörder zu geben.

„Django Unchained“ beginnt bereits wie eine Tarantino-Parodie. Der Bezug zum Italowestern-Helden im Titel, dazu das geradezu ins Gesicht springende „Django“-Titellied von 1966, das wirkt alles so übergeschnappt wie schlicht. Als der echte Django, gespielt von Franco Nero, dann tatsächlich einen Gastauftritt hat, weiß der Regisseur ausgerechnet das nicht zu nutzen – Nero stellt sich an einer Theke einfach nur als „Django“ vor.

Woran denkt der über die Jahre gereifte Tarantino-Jünger natürlich als Erstes, wenn er über Tarantino und a) Western b) Gitarre und c) Soundtrack nachdenkt? Natürlich an Johnny Cash. Deshalb war der Trailer schon schwer zu ertragen, die Musikwahl zu offensichtlich. Die Lieder dieses Mannes erschallen heutzutage aus jeder „Urban Outfitters“-Umkleide.

Als bekannt wurde, dass der in Dramen selten überzeugende Will Smith die Rolle des Django doch nicht übernehmen wurde, gab es Grund zur Freude. Nur findet sein Ersatz, Jamie Foxx, nie wirklich Zugang zur Figur. Er tritt seltsam gehemmt auf, selbst seine – innere – Befreiung am Ende trägt noch die Handschrift seines von Waltz gespielten Mentors Dr. King Schultz. Der natürlich Kopfgeldjäger und Deutscher und Zahnarzt ist. Schultz und sein dämlicher Wackelzahn auf der Kutsche. Es ist nicht penibel, wenn man sich wünscht, dass historische Darstellungen halbwegs korrekt sind. Das Spaßgefährt fällt völlig aus dem Rahmen.

Don Johnson und Jonah Hill irritieren durch ihre „Wir wollen eben auch bei Tarantino dabei sein“-Rollen. Ob aber Leonardo DiCaprio als Plantagenbesitzer Calvin Candie erfasst hat, dass er ausgerechnet in seiner tragikomischen Darstellung mehr Potential zeigte als in seinen ernsten Rollen? Seit Scorseses „Aviator“ von 2004 ist er auf den Typ schwitzender Maniac abonniert, eine anscheinend freiwillige Beschränkung, alles nur, um endlich den Oscar zu bekommen. Dann kommt seine rassistische Tischrede, er theoretisiert wie zuvor nur Bill aus „Kill Bill“, und all das endet in Crescendo und Gewalt – die man seit Minuten antizipieren konnte. Dabei ist sein Calvin Candie nicht ohne neugierig machende Geheimnisse: Wird er durch die Mandingo-Kämpfe seiner Sklaven sexuell erregt?

Zumindest ist die bei Tarantino oft geradezu pornographisch dargestellte Gewalt wie geschaffen für diesen Film. Wo sonst könnte es sinnvoller sein als hier, um auf die Lebensbedingungen der Sklaven hinzuweisen. Jede gezeigte Brutalität tut dem Zuschauer zu Recht weh, die Folter, die Peitsche, das Glüheisen. In der beeindruckendsten Szene des Films beschließt der sonst so nüchterne Schultz spontan, in letzter Minute, zum Rächer zu werden, weil ihn Flashbacks plagen. Ein Sklave wurde vor seinen Augen von Hunden zerrissen – und wir glaubten, ihn hätte das kalt gelassen.

„Django Unchained“ war mit einer Dauer von 168 Minuten bis dato Tarantinos längster Film, und der – bis auf kleine Rückblenden – erste komplett linear erzählte. Das hat sich gerächt, er kommt einem wirklich sehr lang vor.

Für eine schöne Neben-Erzählung hat es hier aber dennoch gereicht: Tarantinos Verknüpfung seines „Southerns“ mit der Geschichte der Germanen, der Geschichte der Sklaven mit der der Nibelungen, ist einfach zu schön. Ein Märchen, das eine großartige Kino-Erzählung abgeben würde. Der Regisseur deutet an, dass Django und seine Frau Broomhilda von Schaft (Kerry Washington) die Vorfahren eines Mannes mit abgewandeltem Nachnamen sind: John Shaft, der Privatdetektiv, bekannt aus dem Blaxpoitation-Film von 1971.

08. Once upon a Time … in Hollywood (2019)

Quentin Tarantino war der Mann, der Adolf Hitler und Josef Goebbels von Maschinengewehrkugeln zerfetzen ließ. Das hatte vor ihm mit Hitler und Goebbels noch keiner angestellt. Wer „Inglourious Basterds“ gesehen hatte, wusste also, dass Tarantino Märchen erzählen kann, dass er Geschichte einfach umschreibt, und dass das funktioniert. Der Arbeitstitel jenes „Es war einmal …“-Films hieß nicht ohne Grund „Once Upon a Time … in Nazi-occupied France“.

Jetzt hat er „Once Upon a Time … In Hollywood“ gedreht, also wieder ein Märchen. Aber ein zweites Mal kommt Tarantino mit dem Trick, die Schurken verlieren zu lassen, nicht durch – warum sollte man ihm auch allein den Versuch schon durchgehen lassen? Die Ansprüche an den 56-Jährigen, der sich innerhalb seiner Arbeiten noch nie wiederholt hatte, sind hoch. Aber noch nie war man am antizipierten, ja befürchteten Film-Ende so schnell dran wie hier, in seinem zehnten (Tarantino spricht von seinem neunten) Werk. Ein Tarantino-Film, dessen Clou sich erahnen lässt? Himmel, hilf.

Hack- und Grillfleisch

Er entschied, seine Liebeserklärung an das Los Angeles seiner Kindheit, an die Stadt an sich, aber auch an das Serial-TV und Westernkino der 1960er, mit der „Manson Family“ und deren Morde an fünf Menschen, unter ihnen die schwangere Sharon Tate, zu verknüpfen. Jenes Ereignis war auch deshalb so einschneidend, weil es, zusammen mit dem Drama von Altamont-Festival im selben Jahr, bis heute als „das Ende des friedlichen Hippie-Traums“ bezeichnet wird.

Tarantino aber hätte wohl besser, wenn überhaupt, zwei Filme aus dem Material entwickeln sollen. Das Ende der „Goldenen Ära“ Hollywoods – sowie den Albtraum, der aus der Spahn-Ranch geboren wurde, wo sich die Hippie-Kommune Mansons eingerichtet hatte. Es ist nicht immer klar, was er mit seinen parallelen, zufällig zusammenfindenden Chroniken mitteilen will, also wenn zwei abgehalfterte „Old Hollywood“-Gestalten, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und dessen Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt), die Manson-Gang – noch vor deren blutigen Streifzügen im Polanski-Haus – zu Hack- bzw. Grillfleisch machen, darunter mit Einsatz von Requisiten, die aus ihren eigenen Trash-Filmen stammen.

Will Tarantino uns das mitteilen: Noch bevor das „New Hollywood“ der 1970er das „Old Hollywood“ ablöst, sind es zumindest die Helden alter Schule, die die Killer-Hippies auszuschalten vermögen? Tarantino sagte, dass er die alten schlagkräftigen, konsequenten Männer von Hollywood vermisst, jene, die mit dem Beginn des Autorenkinos durch die eher ambivalenten, gesprächsfähigen Grübler (Pacino, Hoffman) abgelöst wurden. Mit Booth (Pitt) hat er nun seinen eigenen Alpha-Male-Veteranen zu Papier gebracht. Aber muss der dann ausgerechnet den Manson-Schwachköpfen seinen Kampfhund auf den Hals hetzen? Vor der Premiere in Cannes bat Tarantino die Journalisten, nichts über das Ende zu spoilern. Damit hat er natürlich erst recht verraten, dass er die Geschichte umschreibt.

>>> Lesen Sie hier die vollständige Rezension!

7. Reservoir Dogs (1992)

Siebter Platz, das klingt nach Mittelmaß. Tatsächlich aber folgt in dieser Liste ab „Reservoir Dogs“ ein Tarantino-Treffer auf den nächsten. Für eines der wohl besten Debüts aller Zeiten, dem Diamantenraub-läuft-schief-Drama, gelang es dem einstigen Videothekar Tarantino sogleich einige der besten Schauspieler der Neunziger vor die Kamera zu holen. Erst wer den Noir-Film heute wieder sieht, merkt, wie lange 1992 her ist: Tim Roth, Harvey Keitel (einer der größten Förderer Tarantinos), Michael Madsen, vor allem der junge Steve Buscemi, alle noch voll im Saft.

Heute sind es vor allem die Schlauberger unter den (Hobby)-Kritikern, die „Reservoir Dogs“ als bis heute größtes Kunststück des damals 29-Jährigen bezeichnen, weil er hier verhältnismäßig wenig aus der Filmgeschichte zitiert. Als entstünden Hommagen sonst nur aus Faulheit!

In einem jüngeren Interview merkte der Regisseur Kevin Smith an, dass „Reservoir Dogs“ ihm und anderen jungen Filmemachern Freiheit schenkte. Wenn Mörder im Anzug über Madonnas „Material Girl“ philosophieren, und Tarantino damit durchkommt – dann wir erst recht. Zumindest sind die Markenzeichen des Regisseurs, die non-lineare Erzählweise sowie eben Endlosdiskussionen über scheinbare Nebensächlichkeiten, hier nicht nur angelegt, sondern gleich vollendet. Dazu die plötzlichen Gewaltausbrüche – keiner beschmutzt Autorückbänke schöner mit Körperflüssigkeiten als Tarantino, keiner zeigt die Erbärmlichkeit von aus allen Öffnungen blutenden Smoking-Trägern so drastisch wie er.

Auch der riskanten Paarung von schönen Songs mit unerträglichen Bildern hat Tarantino mit seinem Debüt einen Kick gegeben. Als Mr. Blonde (Michael Madsen) dem armen Nash während einer Folterszene das Ohr abschneidet, ertönt „Stuck In The Middle With You“ von Stealers Wheel. Eine Zweckentfremdungs-Formel, die zu traumatischen Seherlebnissen führt, und die aus dem heutigen Kino nicht mehr wegzudenken ist.

6. Jackie Brown (1997)

Nach dem Welterfolg von „Pulp Fiction“ standen alle in Hollywood Schlange um Teil des Tarantino-Kosmos zu werden. Doch der Mann ließ sich drei Jahre Zeit, entschied sich schließlich für die filmische Umsetzung eines Romans, Elmore Leonards „Rum Punch“, zum ersten und einzigen Mal in seiner Karriere sollte er damit eine Fremdvorlage nutzen. Tarantino verlangsamte sein Erzähltempo außerordentlich und schuf mit „Jackie Brown“ eine elegische Geschichte über das Älterwerden, von Träumen und Neuanfängen.

Zu Tarantinos „Ausgrabungen“ zählten diesmal der ehemalige Blaxploitation-Star Pam „Foxy Brown“ Grier, damals 48, sowie Robert Forster, damals 56, der nie ein Star gewesen war, aber in „The Black Hole“ sowie “Delta Force“ allen die Schau gestohlen hatte, einmal als Sci-Fi-Held, einmal als arabischer Terrorist. Dass Tarantino, der heißeste Regisseur der Neunziger, ihn gleich in der männlichen Hauptrolle besetzt hatte? Wahnsinn.

Die Chemie zwischen Grier und Forster stimmt, und ihre Trennung am Ende illustriert der Regisseur mit einer Einstellung, die trauriger nicht sein könnte. Forster läuft in eine Zukunft, die er allein verbringen muss, das Bild verschwimmt nach und nach, der Mann vergräbt seinen Kopf in den Armen, Bobby Womack singt dazu im Takt und im Off sein Lied über Verlierer, „Across 110th Street“.

Nach „Pulp Fiction“ hatten viele Türen für Tarantino offen gestanden, alle wollten unbedingt Weggefährten werden, und vielleicht erklärt sich so auch, warum er auf Leute zugriff, die nicht in den Film passen. Michael Keaton macht sich lächerlich, Chris „Get In The Trunk“ Tucker ist ein Fremdkörper und de Niro in einer Rolle als dumpfer Dauer-Stoner verschenkt. Die „Chicks with Guns“-Fernseheinlage hätte in das knallige „Pulp Fiction“ gepasst, es wirkt hier wie ein Outtake aus einem anderen Film.

Nach „Jackie Brown“ würde es sechs Jahre dauern, bis mit „Kill Bill Vol. 1“ der nächste Streich ins Kino kommen würde – Tarantinos bis heute längte Pause.

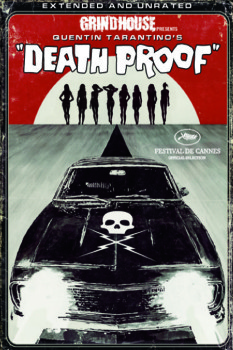

5. Death Proof (2007)

Die „Kill Bill“-Filme brachten Tarantino nach einer Pause von sechs Jahren zwar wieder zurück ins Spiel – aber hiermit hatte er sich fast sogleich ins Aus bugsiert.

Dabei wurde sein „Grindhouse“-Beitrag (in einem Doppel-Feature mit Regisseur-Freund Robert Rodriguez, der mit „Planet Terror“ schlechter ablieferte) von Kritik und Publikum missverstanden. Die einen monierten die langen Dialoge, andere glaubten, dass grade die Story zu wenig hergebe.

Doch erleben wir Tarantino hier so befreit wie noch nie. Das Trash-Feld des Grindhouse-Genre bespielt er mit lauter Ideen, die, das ist in dem Sujet angelegt, eben funktionieren können oder nicht. Licht- und Farbwechsel, Qualitäts-Sprünge im Film, sowie Soundtrack-Abbrüche bilden den Rahmen für einige seiner pointiertesten Ideen. Besonders die Gespräche zwischen den Frauen hören sich so an, als hätten sie Frauen erdacht und nicht der männliche Drehbuchautor.

Nicht zuletzt ist „Death Proof“ ein feministischer Film, ein Revenge Movie mit zwei Gruppen von acht Frauen (von denen vier sterben müssen), angeführt von der wie immer kompetenten Rosario Dawson. Die Verfolgungsjagden sind kurios, komplett mit Stuntfrauen gedreht, darunter der als Schauspielerin mitwirkenden Zoe Bell. Welchen Spaß die Autorennen Taratino gemacht haben dürften, verrät ein Making Of, in dem der Regisseur auf die ihm eigene euphorisierte Art berichtet, wie sich australische von amerikanischen Chase Sequences unterscheiden. Der Unterschied liegt in der Position der Kamera – in der Wüste gibt es keine Häuser, auf die man sie stellen könnte.

Mit Kurt Russell als mörderischen Stuntman Mike, der Playboy, Ekel, Sonnenschein und Opfer in einem sein kann, hatte Tarantino eine Idealbesetzung gefunden; kaum vorstellbar, dass der ursprünglich vorgesehene Mickey Rourke mit seinem Maskengesicht Ähnliches geleistet hätte. Russells Augenzwinkern in Richtung des Publikums, seinem Durchbrechen der vierten Wand, ist die wahrscheinlich furchterregendste Einstellung im Werk Tarantinos.

In einem jüngeren Interview mit „Vulture“ erzählte der Regisseur von den nüchternen Reaktionen auf „Death Proof“. Als man in Hollywood wieder begann ihm fremde Drehbücher zu schicken, damit er wie zuletzt in den frühen Neunzigern als Script Doctor tätig werde, habe er geahnt: Jetzt wollen sie ihn endgültig vom Regiestuhl verbannen.

Zum Glück ist das nicht gelungen.

4. Kill Bill Vol 2 (2004)

Obwohl als ein Langfilm abgedreht, entschied sich Tarantino „Kill Bil““ in zwei Teilen ins Kino zu bringen. Stilistisch ergab das Sinn. War „Vol 1“ noch die in eine asiatische Metropole verlegte Kung-Fu-Hommage, in der alles neongrün und schwarz glitzerte, orientierte sich „Vol 2“ am Spaghetti-Western, wo alles staubig ist und gelb und brennt.

Weniger ein Actionfilm als ein Homecoming-Drama, erfahren wir im längeren zweiten, dialogstärkeren Film mehr von Bill (David Carradine), der Ausbildung der „Braut“ (Uma Thurman) sowie über das Schicksal der gemeinsamen Tochter. Beispiellos bedrückend inszeniert ist das Martyrium der in einem Sarg lebendig begrabenen Kämpferin, und der Five Finger Death Punch ist eine der bis heute faszinierendsten Erfindungen Tarantinos.

Schlussendlich zeigten die Momente zwischen vereinter Mutter und Tochter eine Einfühlsamkeit, die man vom Regisseur zuvor nicht gesehen hatte. „Vol. 2“ bietet zudem einen echten Aha-Effekt, mit dem man auf jeden Partygespräch glänzen könnte: Bills Theorie über die Moral der verschiedenen Comic-Superhelden, und warum seine „Braut“ am ehesten mit Superman zu vergleichen ist. Der eigentlich ein Betrüger ist.

3. Kill Bill Vol 1 (2003)

Sechs Jahre – sie markierten Tarantinos bislang längste Pause – lagen zwischen „Jackie Brown“ und dem ersten Teil seines Rachedramas um die mehr oder weniger von den Toten auferstandene „Braut“ (Uma Thurman), die mit ihrem Ex-Geliebten Bill (David Carradine) noch eine Rechnung offen hat. Aber hatte Tarantino noch jemand auf der Rechnung? Vom heutigen Nachrichtenschwirren in den sozialen Netzwerken war das Internet zu Jahrtausendbeginn noch weit entfernt, der Buzz um den Regisseur war nach dem eher nüchtern aufgenommenen „Jackie Brown“ längst abgeflaut.

Als es dann hieß, Tarantino würde in Martial-Arts-Filmen machen, bangte man, im neuen Werk könnte nur über Action geredet werden. Dann diese Rückkehr, mit der komplexesten aller seiner Hauptfiguren, dazu märchenhaften Schauplätzen, Anime-Sequenzen im Blutrausch sowie atemberaubenden Kampfszenen mit den Crazy 88, die sich hinter denen des Hong-Kong-Kinos nicht verstecken müssen.

Vor allem markierte „Kill Bill Vol. I“ den Beginn von Tarantinos Kulissenkino-Phase, in denen er die Zeitalter und Kostüme verschiedener Epochen vermengte. Seine Filme sahen von nun an wie die Berichte eines Kindes auf Weltreise aus.

2. Inglourious Basterds (2009)

Was sagt es über deutsche Filmemacher aus, wenn erst ein Amerikaner kommen muss, um „unseren“ Schauspielern die besten Leistungen zu entlocken? Das Leuchten in den Augen von August Diehl, Christoph Waltz, sogar in denen von Til Schweiger, vor allem aber in denen eines unserer Besten, Daniel Brühl, war nie stärker als unter Tarantinos Regie.

Jeder der fünf Akte des Dramas im von Nazis besetzten Frankreich enthält mehr Witz, Schärfe und Twists als alles, was im selben Jahr ins Kino kam. Tarantino hatte lange an der Story gefeilt, er begann das Drehbuch bereits in den Neunzigern und schleppte es mit sich rum. Als Produzent Harvey Weinstein 2008 dann sagte, man könne doch jetzt eigentlich ein Zeitfenster für den Drehstart nutzen, soll Tarantino nur geantwortet haben: „Warum nicht?“

Etliche etwa deutsche Regisseure scheitern am Versuch, Adolf Hitler und den Nationalsozialismus zu parodieren. Tarantino machte das im Handstreich. Allein schon durch eine einzige Kamerafahrt, den Schwenk zum Riesenpudel am Restaurant-Tisch von Goebbels, der Köter gackert genau so dämlich wie die Nazis.

Flankiert wird das Schauspieler-Ensemble vom britischen Offizier Michael Fassbender und dem Südstaaten-„Basterd“ Brad Pitt (auch diese zwei in ihren besten Rollen), der den Angriff auf das Kino leitet, in dem Adolf Hitler und Schergen ihren Propaganda-Film gucken. Das Finale rund um angezündetes Filmmaterial und ein später explodierendes Lichtspielhaus funktioniert auch als Mahnung: an den teuflischen Missbrauch des Kinos durch die Nazis.

Nach dem kommerziellen Misserfolg von „Death Proof“ war Tarantino mit „Inglorious Basterds“ also zurück im Spiel: mehr als 200 Millionen Dollar Einspielergebnis, sein bis dato größter Hit. Und es gab für ihn die ersten Oscar-Nominierungen (Regie, Drehbuch) seit „Pulp Fiction“.

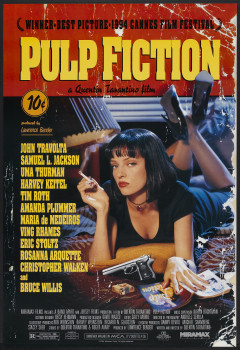

1. Pulp Fiction (1994)

Als „Pulp Fiction“ seine Uraufführung in Cannes feierte, hat Quentin Tarantino den Kritiker Roger Ebert nach dessen Meinung gefragt. Ebert sagte: Es handele sich hierbei entweder um den besten Film oder den schlechtesten, den er je gesehen hat. Weil „Pulp Fiction“ vieles war, aber keinem Genre zugehörig. Jede Kategorie kapituliert gegen diesen Film. Krimi, Komödie, Thriller, Noir, Drogen-Epos, Roadmovie, Sadomaso. „Pulp Fiction“ sprengte den goldenen Rahmen, den Mia Wallace (Uma Thurman) mit ihren Zeigefinger in den Himmel zeichnete.

In der Welt von Regisseur und Co-Drehbuchautor Tarantino gibt es kein Gut und Böse, alles ist ebenso harmlos wie schwergewichtig. Die Märchenwelt hat ihre eigenen Gesetze. Die Posse darum, wie man den blutbesudelten Rücksitz einer Limousine reinigt, widmet Tarantino ähnliche Detailfreude wie einem Vortrag über Frauenfüße und dem metrischen System des Hamburgers.

Und mit „Pulp Fiction“ popularisierte Tarantino nicht nur die Song-Scores wieder – er etablierte auch ein System des neuen Vertrauens in abgeschriebene Schauspieler. Travolta kann ihm bis heute dafür dankbar sein.