„Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“: mindestens der drittbeste „Krieg der Sterne“-Film

Vor 41 Jahren kam das Finale der „Star Wars“-Trilogie ins Kino. Ein Kinderfilm, finden manche. Und wenn ja – was wäre so schlimm daran?

Die Starpower Harrison Fords im Jahr 1983 demonstrierte allein der zeitliche und personelle Aufwand zur Befreiung seiner Figur Han Solo. Es benötigte sechs hochkompetente Freunde und drei Eskalationsstufen, um den Schmuggler aus den Fängen Jabba The Hutts zu befreien – und rund ein Drittel der gesamten Spielfilmzeit der „Rückkehr der Jedi-Ritter“.

Zuerst kamen C-3PO und R2-D2 in den Palast des Verbrecherkönigs in die Wüste, dann Leia mit Chewie, schließlich Luke. Lando hatte sich den Einlass bereits erschlichen. Sie alle wollten Han helfen. Der hing, eingefroren in eine riesige Tafel aus Karbonit, als Schmuckstück an Jabbas Wand.

So viel Aufwand, weil Harrison Ford sich vorbehielt, seinen Patronengurt an den Nagel zu hängen. Der Vorgängerfilm „Das Imperium schlägt zurück“ endete mit einem Cliffhanger, der Gefangennahme Han Solos – der Schauspieler wollte damals nur für einen weiteren, dritten Teil unterschreiben, falls das Drehbuch stimmt.

Mit der Figur des Draufgängers, die nie ganz so smart ist, wie sie glaubt, hatte sich Ford nicht anfreunden können, im Gegensatz zu seinem danach ins Kino gekommenen, ebenso legendär gewordenen Charakter: Indiana Jones. Han war für die Kinder da, Indy für die etwas Älteren. Dessen erstes Abenteuer, „Jäger des verlorenen Schatzes“, würde Ford zudem die Möglichkeit einer Serie ohne Co-Hauptdarsteller bieten. Im Gegensatz zu Mark Hamill und Carrie Fisher, die sich nie ganz von ihren Rollen als Luke und Leia emanzipieren konnten, war er nicht auf „Star Wars“ angewiesen.

Der Sandloch-Schlund des Sarlacc

Ford muss sich gefühlt haben, als könnte er nichts falsch machen, als flöge ihm alles zu. Schon die Rolle im ersten „Krieg der Sterne“ bekam der Zimmermann und Gelegenheitsschauspieler, damals 35 Jahre alt, durch Zufall. Ford übernahm beim Casting einen Trainerpart für die Bewerber um die Rolle Solos – und übertraf alle Aspiranten. Und auch für „Indiana Jones“ war er zweite Wahl: Tom Selleck kam aus dem „Magnum“-Fernsehvertrag nicht heraus. Als Ford den Archäologen dann spielte, war kein anderer mehr denkbar.

Die Struktur von „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (die Mel-Brooks-artige Übersetzung von „Return of the Jedi“ zu „Jedi-Ritter“ wurde 2017 für „The Last Jedi“ zum Glück nicht aufgegriffen) ist demnach von Harrison Ford bestimmt gewesen, der sich dazu aufraffen konnte, Han noch ein letztes Mal zu verkörpern. Die Alternative wäre der Tod des Helden gewesen.

Der Bergungseinsatz für den Unglücksraben erforderte verschiedene Maskeraden, einen Kampf mit dem Kellermonster Rancor (verewigt im besten Kenner-Spielzeug von „Star Wars“!) sowie eine vereitelte Hinrichtung über dem Sandloch-Schlund des Sarlacc, der buchstäblich so aussieht wie ein Arsch am Arsch der Welt. Mit dem vielleicht auffälligsten Überraschungsangriffszeichen der Kinogeschichte – auf der Rampe des Todes nickt und winkt Luke seelenruhig, für alle Feinde sichtbar, seinen eigenen Leuten zu – wird das Ende Jabbas eingeleitet.

Besonders das Tatooine-Kapitel beinhaltet einige Szenen, die solche verstummen lassen müssten, die ausgerechnet die „Jedi-Ritter“ als Kinderfilm bezeichnen. Szenen selten gesehener „Star Wars“-Brutalität: Es gibt eine Tänzerin, die, weil sie schlecht tanzt, innerhalb von Sekunden zum Tode verurteilt und gefressen wird. Es gibt einen Soldaten Jabbas, der vom Rancor in den Kopf gebissen und derart zerkaut wird, dass nur noch die Klaue aus dessen Maul herausschaut – und die Tonspur vom herzhaften Happ war auch zu hören. Der Rancor selbst wird von einem herabsausenden Gitter erledigt, das ihn durch den Nacken auf den Boden nagelt. Und dem erwürgten Jabba hängt die Zunge aus dem Maul. Härter war nur der Anblick von Onkel Owens verkohlter Leiche aus Teil eins.

Böse, böse Ewoks

Aus Zeitgründen wurde aus dem Film dennoch ein Zwei- statt, wie üblich, Dreiakter. Nach der Flucht von Tatooine geht es zu einem kurzen Zwischenspiel bei Yoda und dann bereits zum finalen Gefecht. Luke stellt sich Darth Vader, die Rebellen bereiten auf dem Waldplaneten Endor sowie per Raumflotte den Kampf gegen das Imperium vor.

Trailer:

Endor gilt, heute viel mehr als in den Kritiken vor 37 Jahren, als erste Schwachstelle der „Star Wars“-Saga. Mindestens als einzige der Original-Trilogie. Es gehört zur Folklore der Fanboys, fast schon einer Verschwörungstheorie gleich, hinter der Erfindung der Ewoks vor allem Geschäftsinteressen ihres Erfinders George Lucas zu sehen: Die bepelzten Ureinwohner sind niedlich, lassen sich als Stofftiere verkaufen und locken die Kleinsten ins Kino.

Die Marketing-Idee könnte stimmen, dürfte aber eigentlich keinen überraschen. Hätte George Lucas ähnliche Möglichkeiten für seinen ersten „Star Wars“ von 1977 nutzen dürfen und können, er hätte sie genutzt. Nicht umsonst gilt es als einer seiner klügsten Entscheidungen, vielleicht als klügste Entscheidung des Film-Merchandisings überhaupt, sich von Anfang an weniger an den Einspielergebnissen, sondern vor allem am Absatz des Spielzeugs beteiligt zu haben. Seine Geldgeber lachten sich zuvor tot, gaben sich High Five. Doch waren dies Lucas‘ erste Schritte zum Milliardär, für ein Weltraumabenteuer, dessen Erfolg vor Kinostart nicht absehbar war.

Vielleicht könnte man ihm eine gewisse Mutlosigkeit bei der Konzeption der Ewoks vorhalten, bewies sein Freund Steven Spielberg nur ein Jahr zuvor mit „E.T.“, dass ein hässlicher Außerirdischer durchaus Herzen erobern konnte – alles eine Frage des Drehbuchs und der Chemie zwischen Mensch und Alien. Wer die Ewoks sieht, akzeptiert jedoch auch, dass die kuriose Idee Lucas‘, vielleicht David Lynch oder David Cronenberg als Regisseur für diesen Film zu engagieren, nie eine Option hätte sein können. Denn die Story war gesetzt und ließ keinen Raum für Visionen.

Das kriminelle Umfeld Jabbas hätten beide noch hinbekommen, die Wald-und-Wiesen-Welt der Kuschelbären ganz sicher nicht. Zwar probierte sich Lynch schon ein Jahr nach „Jedi“ mit „Dune“ am Sci-Fi-Genre, aber das war ein anderes Metier als die Lucas-Welt: „Dune“ war ein Film über Drogen, die die Macht über das Universum sichern. Und alle jagten natürlich der Droge namens „Spice“ hinterher (was für ein mutiges Werk!).

Von Cronenberg wiederum, mit den Dystopien von „Scanners“ und „Videodrome“ in Hollywood angekommen, ist eine Anekdote überliefert, die die Gnadenlosigkeit der absoluten A-Liga des Filmgeschäfts demonstriert. Er erhielt einen Anruf aus dem „Krieg der Sterne“-Team, das ihm das Angebot der Regie unterbreitete. Cronenberg sagte jedoch, wenn auch nur einleitend, er redete sich gerade warm, dass er normalerweise nur eigene Geschichten verfilme, kein Fremdmaterial. Klick. Cronenberg hörte nur noch das Freizeichen. Vielleicht arbeitete das Telefon-Signal in ihm weiter. Mit „The Dead Zone“ verfilmte er noch im selben Jahr Fremdmaterial, einen Roman von Stephen King.

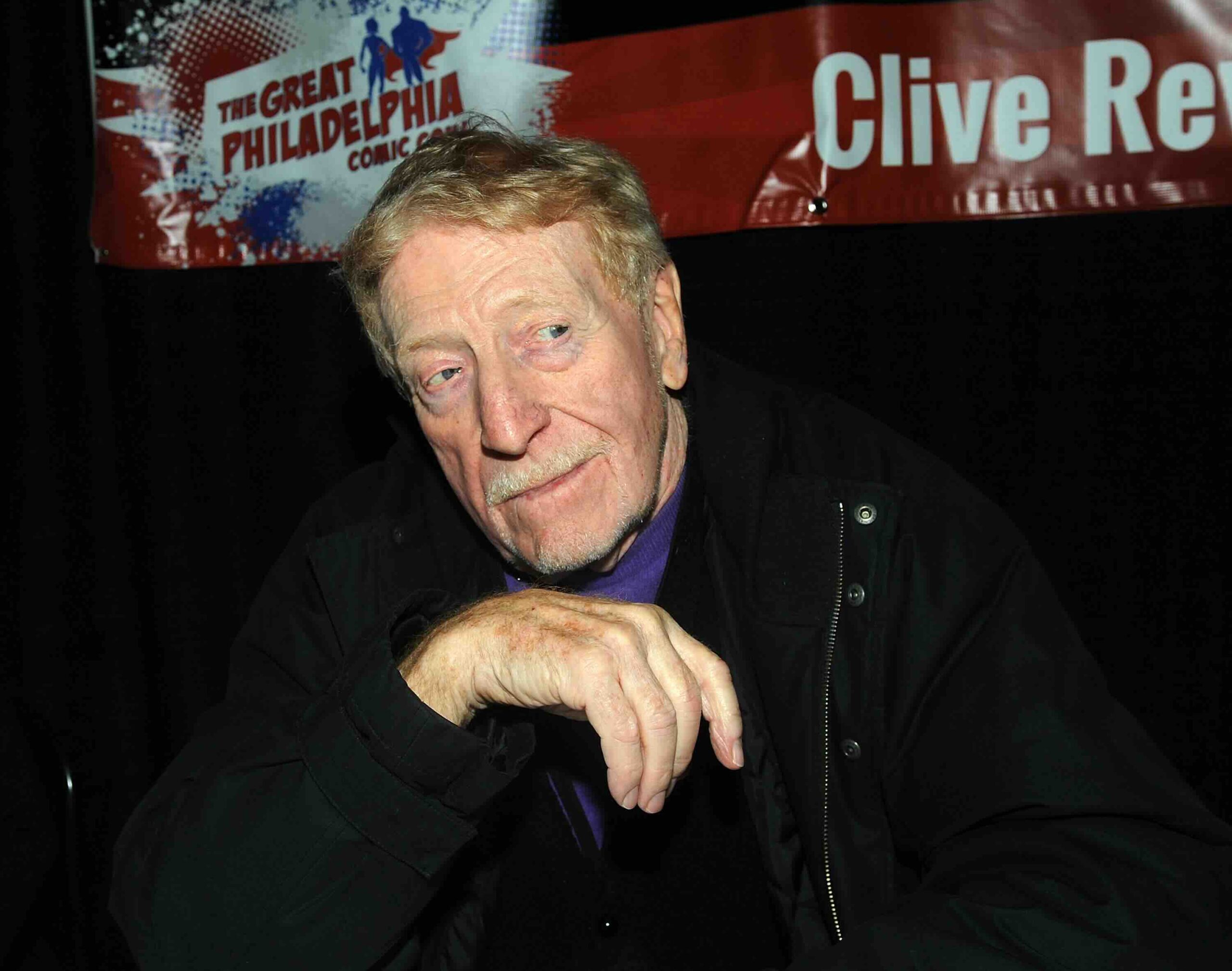

Auf dem Regiestuhl nahm dann Richard Marquand Platz. Der Waliser, obwohl seit 1963 als Filmemacher aktiv, gilt als Unvollendeter. Er starb 1987, im Alter von 49 Jahren, an einem Schlaganfall. Erst in den 1980er-Jahren kam er groß raus, seine Ken-Follet-Verfilmung des Spionage-Stoffes „Die Nadel“ war gut, der Thriller „Das Messer“ noch besser. George Lucas, am Set für seine mit beschränktem Vokabular auskommenden Regie-Anweisungen berüchtigt, brachte seine Gründe für das Engagement Marquands dennoch auf den Punkt: „Er beherrscht Spannung, und er holt das Beste aus den Schauspielern heraus.“

Und an allem sind dennoch diese Ewoks schuld! 1977 jedenfalls konnte George Lucas noch nicht auf die Kinder abzielen, es stand ja nicht mal fest, ob sich überhaupt irgendeine Zielgruppe angesprochen fühlen könnte. Außerdem waren die Masken und Puppen im ersten „Krieg der Sterne“ noch nicht so gut. Unterhaltsam anzusehen und ästhetisch kreativ, aber wenig form- also belebbar und letzten Endes als Kostüme zu erkennen.

Wer sich bei der „Rückkehr der Jedi-Ritter“ also an den Ewoks namens Wicket und Chirpa stört, oder an Jabbas Palastkreaturen Bib Fortuna und Max Rebo, der darf „Wolfman“ aus dem ersten „Star Wars“ nicht vergessen: mehr Schäferhund als Werwolf, mit Glühlampen-Augen, und der aus späteren Überarbeitungen herausgeschnitten wurde. Oder Greedo. Der mit seinen losen Gartenhandschuh-Fingern eigentlich keinen Pistolenabzug bedienen könnte.

Luke Skywalker ist im ersten „Star Wars“ doch selbst noch ein Kind. Über die absurdeste Szene des 1977er-Films spricht bis heute niemand: Der Bauernsohn, sicher keine elf Jahre mehr alt, spielt gedankenversunken mit dem Spielzeug-Modell eines imperialen Raumschiffs, lässt das Spielzeug durch die Lüfte gleiten … whooooosch … Sowas tat nicht mal Anakin Skywalker im wenig geliebten Prequel „Die Dunkle Bedrohung“, und der Junge war da gerade mal zehn.

Die drei großen Momente der „Star Wars“-Saga

Höchstens aus erzählerischer Sicht lassen sich die Ewoks kritisieren. Es ist nicht klar, ob die Zwergbären wirklich nötig gewesen wären, um die Sturmtruppen-Armee im Urwald zu besiegen. Zwar beherrschen sie jene Guerilla-Taktiken, die jedem hochgerüsteten Feind Probleme bereiten (Kommentar zum Vietnamkriegs-Debakel!). Allerdings wäre die imperiale Mannschaft im Bodenkampf womöglich auch unterlegen gewesen, wenn Han, Leia, Luke und Co. mehr menschliche Verstärkung mitgebracht hätten.

Womöglich dienten die Ewoks nicht nur der Erheiterung, sondern auch der Entspannung vor der Schlacht. Es ist C-3PO, der ihnen – und allen Zuschauern, die die vorangegangenen Filme nicht gesehen haben – mit einer Theaterperformance die Abenteuer von Luke und seinen Gefährten erklärt. Es war eine lange Reise für sie.

Das letzte Gefecht zwischen Vater und Sohn und dem Imperator befriedete hoffentlich solche Kritiker, die sich noch an der Puppenparade gestört hatten. Der Mord Darth Vaders am Imperator, damit die Rettung Lukes in letzter Sekunde, gehört zu den großen drei Momenten der „Star Wars“-Saga, nach „Ich liebe Dich – Ich weiß“ und natürlich „Nein …Ich bin Dein Vater“, das heutzutage im Gespräch von Fan zu Fan leider zum weniger wirkungsvollen „Ich bin Dein Vater“ abgekürzt wird, also der leichte Hohn über Luke fehlt, der sich unbewusst weigerte seine Gefühle zu erforschen.

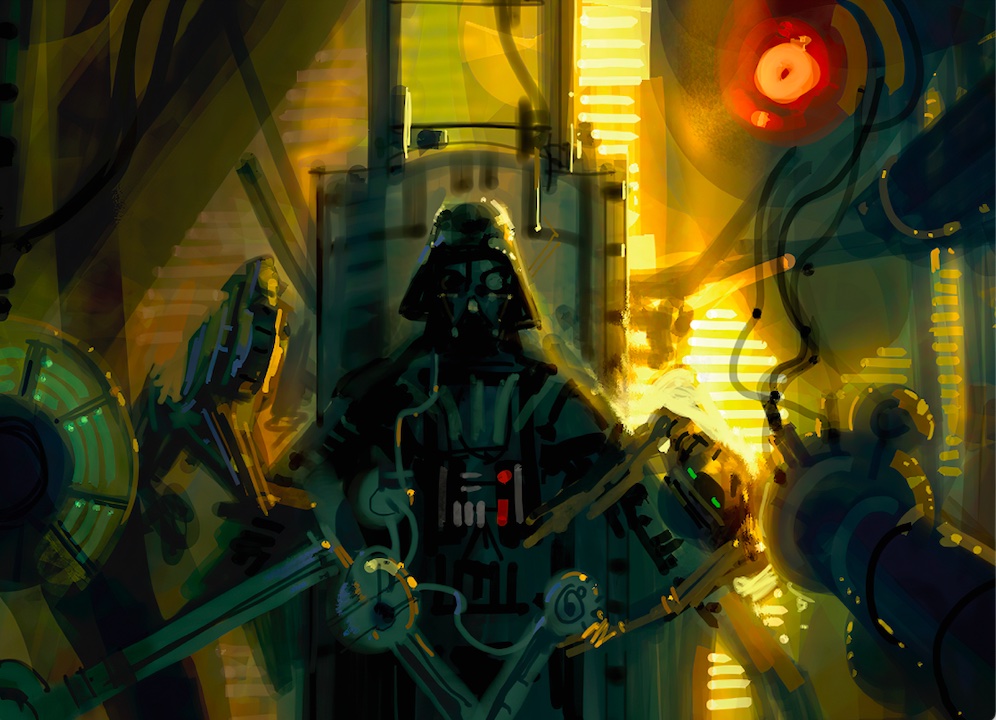

Vaders Aufopferung für den Sohn, die auch den eigenen Tod besiegelt, ist ein einzigartiges Schauspiel. Nie zuvor sah man eine starre, lediglich Lichtblitze reflektierende Maske derart lebendig. Man spürt die Konflikte, die sich hinter dem Visier abspielen, die Zerrissenheit und die rechtzeitige Einsicht, dass es nie zu spät ist das Richtige zu tun.

„Now Young Skywalker … You will die“, verkündet der Imperator. Komponist John Williams hob diese Ankündigung hervor, indem er sein anschwellendes Orchester augenblicklich verstummen ließ. Dreimal dreht sich Vader zu seinem Führer um, weil er nicht fassen kann, dass er dieser Kreatur seinen Sohn ausgeliefert hat (und natürlich dreht er sich auch deshalb mehrmals um, weil die Filmemacher deutlich machen wollten, dass der halsstarre Vader mit sich und seinen Entscheidungen ringt).

Hinter der Maske Vaders verbirgt sich ein verunstaltetes, extrem unansehnliches Wesen, halb Mensch, halb Roboter (gespielt von Sebastian Shaw), dem Luke dennoch mit Herzenswärme begegnet. Das rührt umso mehr – und führt zu einem der bestgeschriebenen Dialoge der Reihe. Keine ganze Minute dauert die Abschiedsszene mit Demaskierung, eine, der man seit „Das Imperium schlägt zurück“ entgegengefiebert hatte, als Darth Vader erstmals, für Sekunden, von hinten ohne Helm zu sehen war.

Man stelle sich vor, Luke und Anakin wäre kein gemeinsamer letzter Moment geblieben, und der Sith-Lord nach dem Mord am Imperator, der aus einem einzigen tödlichen Energiefeld zu bestehen schien, sofort gestorben.

Dann wäre auch der Eindruck entstanden, Vader wollte den nur Sohn retten um, wie immer erhofft, gemeinsam die Galaxis zu beherrschen. Bad Papa.

Nun aber wieder zu Anakin Skywalker geworden, verabschiedet er sich von seinem Sohn. Er sagt, dass Luke ihn gerettet habe, auch wenn er nun stirbt. Er kann in den Jedi-Himmel einkehren.

Die meisten bezeichnen den „Imperium“-Vader als ihren Lieblings-Vader: brutal, schlagfertig, reiselustig, auf der Höhe seines Scharfsinns und ein Alptraum für jeden seiner Mitarbeiter. Han hielt nach seiner Folter in Anwesenheit des Siths fest: „Er hat mir nicht eine einzige Frage gestellt.“

In der „Rückkehr“ wird Vader nun zum Melancholiker, zum Knecht an der Seite des stets mächtiger als er bleibenden Imperators, und zum Staffelträger für seinen Sohn. Dennoch wird er noch, am Anfang des Films, von einem Untergebenen mit den verzweifelten Worten „Welch unerwartetes Vergnügen“ begrüßt.

Er spürt, dass seine Zeit abgelaufen ist. Er ist auch deshalb die wichtigste Figur des Films, weil er am Ende als einzige Figur überrascht. Und die „Rückkehr“ ist auch der einzige von sieben „Star Wars“-Filmen unter Beteiligung von Darth Vader/Anakin, in dem der lediglich eine einzige Person tötet – den Imperator, und das eben nur, um ein anderes Leben zu schützen.

Aber nicht nur Vader, auch Han Solo hätte einen dramatischen Abgang verdient. Fand zumindest Harrison Ford. Er wollte, dass Han am Ende stirbt. Lakonisch fasste er das Leben des Charakters zusammen: „Er hat keine Mama. Er hat keinen Papa. Er hat keine Zukunft. Er hat keine Notwendigkeit mehr für die Geschichte. Lasst uns ihn aufopfern, für die anderen.“ Aber George Lucas wehrte die Idee ab.

Bittere Ironie, dass Ford seinen Willen dann doch noch bekam, wenn auch erst 32 Jahre später in „The Force Awakens“. Da war Han Solo längst ein anderer. Kein einsamer Wolf mehr ohne Familienverantwortung. Im Gegenteil. Er stirbt, weil er seine Familie retten will.

![Star Wars - Complete Saga [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51HGlKvS3cL._SL500_.jpg)