Spotify und Co: Wie verdienen Musiker durch Streaming?

Was hat es mit Pro-Rata und User-Centric Payment System bei Spotify auf sich? Bestandsaufnahme eines Verteilungsproblems.

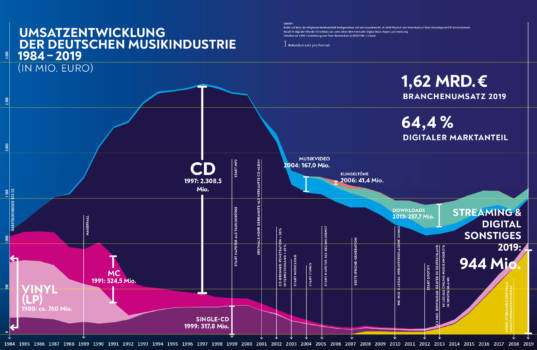

Immer wieder wird sie laut, die Forderung von Musikerinnen und Musikern: Streamingdienste wie Spotify sollen ihnen mehr Geld auszahlen. Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass es für die allermeisten von ihnen wenig zu holen gibt, wenn man Streaming als wirtschaftliches Substitutionsmodell für die dahin siechenden Verkäufe von physischen Tonträgern betrachtet. All dies geschieht in einem Branchenklima, das – zumindest vor der Corona-Pandemie – deutliche Zeichen der Erholung aufweist. Zuvor hatte die Digitalisierung die angenehmen und lukrativen Gewohnheiten der Musikindustrie aus der Ära der CD mit sich gerissen.

Nach fünf aufeinanderfolgenden Jahren des Wachstums legte der globale Handel mit Musikaufnahmen und den damit verbundenen Rechten im Jahr 2019 um weitere 8,2 Prozent zu. Auch Musikverlage und Verwertungsgesellschaften wie die deutsche GEMA veröffentlichten bis zum Jahr 2020 laufend neue Erfolgsbotschaften. Letztere erzielte den Großteil ihres Umsatzes durch die Einnahmen aus dem Live-Geschäft, auch wenn Streaming der stärkste Wachstumtstreiber war. Dass dieser Live-Bereich im kommenden Jahresabschluss anders ausfallen wird, bedarf in der Coronakrise keiner weiteren Erläuterung.

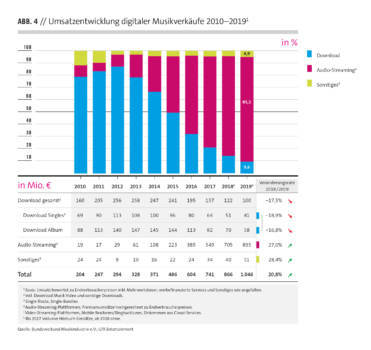

Doch zurück zum Streaming. Es ist der entscheidende Wachstumsmotor der Branche, der bestimmende Faktor in der Wirtschaftlichkeit der Unternehmen. Global und hierzulande. Selbst im technologisch konservativen Deutschland – Thema Homeschooling, anyone?! – überholten 2018 digitale Umsätze ihre physischen Pendants, angetrieben durch die Nutzung von Diensten wie Spotify, Apple Music und Co. Die folgende Grafik, jährlich erneuert und veröffentlicht vom Bundesverband Musikindustrie, zeigt deutlich, welche Rolle das Streaming im Geschäft mit der Musik spielt (und spielen wird). Der digitale Marktanteil liegt aktuell bei 64,4 Prozent, Tendenz steigend.

Alles gut?

Der Laden läuft, könnte man also meinen. Fragt sich nur: Für wen? Einerseits liegen weite Teile der Musikindustrie überein, wenn es um die gemeinsame digitale Sache geht. User-Upload-Plattformen wie YouTube müssen keine marktüblichen Lizenzen für die Inhalte erwerben, die sie durch ihre Algorithmen aber kuratieren und darüber Werbeplätze verkaufen. Sehr viele Werbeplätze für sehr, sehr viel Geld im de facto größten Musikstreamingdienst der Welt – denn das ist YouTube. Dieses Ungleichgewicht prangern Kreative und ihre Partnerinnen und Partner seit Jahren an. Im Schulterschluss taufen sie jene Lücke in ihrer Wertschöpfungskette „Value Gap“. Wenn man also in der Debatte um vermeintliche „Uploadfilter“ die Zensur im Internet beschreit, lohnt sich die Frage, wem das Aushöhlen der mittlerweile beschlossenen Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union letztlich nutzt. Sicher nicht den Musikerinnen und Musikern.

Kurzum: Es gibt viel zu tun, um die Kinderkrankheiten der digitalen Musikwirtschaft innerhalb eines längst erwachsenen Körpers zu überwinden. In der Arena mit den Tech-Giganten sammelt man sich in einer Ecke, hält man es aus finanziellen und/oder idealistischen Gründen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Dass es in der Regel Unternehmen außerhalb der Musikindustrie waren, die durch ihre Innovationen überhaupt erst für eine Befreiung aus der digitalen Lethargie sorgten, gehört ebenso zur Wahrheit.

Spotify soll mehr Geld bezahlen – aber wie?

Wie aber sieht es in den eigenen Reihen aus? Schließlich erfreut man sich doch auch abseits der Auseinandersetzung um den „Value Gap“ an wachsenden Umsatzzahlen. Insbesondere jetzt, wenn das finanzielle Standbein der Live-Shows für Musikerinnen und Musiker wegfällt, scheint der Ruf zu den Waffen gegenüber Streamingdiensten wie Spotify besonders attraktiv zu sein. Der Schlachtruf ist schnell gefunden: „Zahlt uns mehr Geld!“ Kaum verwunderlich, bei all den Nachrichten über Mikrobeträge in den Abrechnungen von Spotify. Ein solcher Vorstoß an sich kann aber noch keine Lösung sein, wenn man nicht gleichzeitig nach dem „wie“ fragt.

Dazu Grundsätzliches. Streamingdienste bezahlen Musikerinnen und Musiker nicht direkt. Sie schütten das Geld an Plattenfirmen aus, sofern es direkte Verträge wie im Fall der Major-Labels gibt. Außerdem an digitale Vertriebe (diese wiederum an kleinere Labels), Musikverlage und Verwertungsgesellschaften. Allesamt leiten diese die vertraglich vereinbarten Beteiligungen an den Einnahmen an die Musikerinnen und Musiker weiter. Natürlich nicht, ohne ihren Anteil einzubehalten. Wie viel letztlich in den Taschen der Kreativen landet, hängt also auch wesentlich davon ab, welchen Bedingungen sie zustimmen.

Mindestens eine Vereinbarung mit einem digitalen Vertrieb ist notwendig. Das direkte Hochladen bei den Streamingdiensten ist nicht möglich. Dies bedeutet auch, dass die Vertragspartner zwischen den Musikerinnen und Musikern und den Streamingdiensten je nach Größe ein gutes Wort mitzureden haben, wenn es um mögliche Veränderungen im Streaminggeschäft geht. Damit wären wir schon fast beim Kern der Sache angelangt.

Wie bezahlen Spotify und Co. die Rechteinhaber?

Außerdem: Spotify und andere Streamingdienste bezahlen nicht pro Stream, obwohl oft suggeriert. Sie können also auch nicht einfach die vielzitierte Pro-Stream-Rate vervielfachen, die in ihrem Universum zunächst gar nicht existiert. Ca. 60 – 70 Prozent der Einnahmen eines Unternehmens wie Spotify aus Abos und Werbung werden an die genannten Rechteinhaber ausgeschüttet. Um mehr auszahlen zu können, müsste demnach entweder dieser Prozentsatz erhöht oder der Kuchen als Ganzes vergrößert werden. Trotz Umsatzwachstum ist man in der Musikindustrie noch weit von den Sphären der goldenen Jahre entfernt. Die Eintrittsbarrieren in den Markt durch die Digitalisierung wurden jedoch massiv verringert. Es gibt also mehr Mäuler mit weniger Kuchen zu stopfen.

Wenn man nun eine Abrechnung von Spotify erhält, kann man den darin enthaltenden Betrag durch die Anzahl seiner Streams innerhalb des betreffenden Zeitraums teilen, um auf Summen wie 0,006 € pro Stream zu kommen. Man kann also noch so viele Petitionen unterschreiben, die eine Erhöhung der Pro-Stream-Rate fordern: In dieser Form wird es mit Sicherheit nicht passieren. Die eigentlich relevante Frage lautet vielmehr: Wie wird der Kuchen überhaupt verteilt?

Nicht alle Streams sind gleich

Logisch: Wenn mehr Menschen für Abos bei Streamingdiensten bezahlen und/oder pro Kopf mehr Geld für die Dienste ausgegeben wird, wächst die Summe, die verteilt werden kann. Wie man möglichst viele Menschen dazu bekommt, ein solches Premium-Abo abzuschließen, und wie hoch ein angemessener Preis dafür ist, steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist jedoch, dass Stream nicht gleich Stream ist.

Nach komplizierten Verteilungsschlüsseln wird im sogenannten Pro-Rata-Modell nach Marktanteilen abgerechnet. Je nach Herkunft und Art sind die Streams dabei unterschiedlich viel wert. Kostet ein Spotify-Premium-Abo in einem westlichen Industriestaat wie Deutschland 9,99€ im Monat, muss man in Indien umgerechnet 13€ für ein ganzes Jahr bezahlen. Heißt: Die gleiche Anzahl an Streams aus Deutschland und Indien bringt unterschiedlich viel Geld ein. Auch die Streams aus werbefinanzierten Angeboten sind weniger wert als diejenigen aus einem Premium-Abo. Ein Grund mehr, weshalb es keinen Sinn ergibt, anhand einer Pro-Stream-Rate zu argumentieren. Sie variiert aufgrund mehrerer Faktoren extrem.

Das Pro-Rata-Modell

Es wird also nach Marktanteilen abgerechnet. Wenn beispielsweise Drake innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 5% der Streams über einen Dienst auf sich vereinigen kann, erhält er auch 5% der Einnahmen nach Maßgabe der genannten Verteilungsschlüssel. Mit inbegriffen sind die weiteren Rechteinhaber seiner Songs wie Label, Produzent, Songwriter etc. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle wer genau für diese Streams verantwortlich ist. Selbst wenn jemand ausschließlich tibetanischen Mönchsgesang hört, landen ihre oder seine Groschen nach Abzug des Anteils der Streamingdienste in diesem Falle zu 5% in der Tasche von Drake. Die Folge liegt auf der Hand. Nur ein Bruchteil der Musikerinnen und Musiker mit ihren Partnern profitiert finanziell vom Streaming, und das überproportional stark. The winner takes it all. Der Rest muss sich mit den Krümeln begnügen, die vom Tisch fallen, an dem es sich diejenigen mit besonders großen Marktanteilen schmecken lassen.

In einem System, in dem Algorithmen den Nutzerinnen und Nutzern immer wieder das empfehlen, was ohnehin schon erfolgreich ist, entstehen so Oligopole, die ihre Gewinne maximieren, in dem sie ihre Marktanteile maximieren. Ein Prozess, der keineswegs nur auf das Geschäft mit Musikaufnahmen zutrifft. Der deutsche Konzertveranstalter Berthold Seliger beschreibt ihn detailliert in seinem Buch „Vom Imperiengeschäft“ für die Live-Branche.

Ein nutzerzentriertes Abrechnungsmodell als Lösung?

Die gute Nachricht: Es gibt es eine mögliche Alternative zum Pro-Rata-Modell. Nutzerzentrierte Abrechnungen, auch User-Centric Payment System genannt, würden das Geld eines bestimmten Fans an diejenigen Musikerinnen und Musiker ausschütten, die diese Person auch tatsächlich gehört hat. Das Hauptargument der Befürworter dieses Systems ist zunächst die Fairness. Darüber hinaus würden die Möglichkeiten für Betrug über Streamingfarmen und Click-Käufe wesentlich eingeschränkt werden. Unter den großen Streamingdiensten gibt es mit dem französischen Anbieter Deezer bereits einen eifrigen Verfechter des Modells.

Nur: Deezer im Speziellen und Streamingdienste im Allgemeinen können nicht einfach so über eine Umstellung entscheiden. Sie sind darauf angewiesen, die Lizenzen für die Kataloge an Rechten eingeräumt zu bekommen, mit denen sie ihre Angebote überhaupt erst füllen können. Und somit attraktiv für Fans zu machen. Dabei haben diejenigen eine besonders günstige Verhandlungsposition, die besonders große Kataloge besitzen. Major-Labels und große Musikverlage. Ein weiterer Aspekt dieses Machtspiels findet sich im Jahr 2008. Universal Music, Sony Music, Warner Music, die damals noch existierende EMI Music sowie der digitale Verband unabhängiger Plattenfirmen MERLIN erwarben für 8.804 Euro Unternehmensanteile in unterschiedlichem Ausmaß an Spotify, da sich das Unternehmen die Lizenzen für die Kataloge zu diesem Zeitpunkt noch nicht leisten konnte. Beim Börsengang von Spotify im Jahr 2018 waren diese Anteile 2,6 Milliarden US-Dollar wert.

Kein Robin Hood in Sicht

Bisher ist Deezer mit seinen Bemühungen nicht weit gekommen, was vor allem an der mangelnden Kooperationsbereitschaft der besonders mächtigen Kataloginhaber von Master-Rechten liegen dürfte. Die meisten von ihnen haben schlichtweg kein Interesse daran, ein System zu ändern, das sie durch ihre Marktanteile überproportional bevorzugt. Dabei sind die Folgen eines nutzerzentrierten Abrechnungsmodells keinesfalls in Stein gemeißelt. Die genaue Umsetzung wird ebenfalls debattiert.

Studien aus Finnland, Dänemark und Norwegen ergaben zwar, dass eine Umstellung für gleichmäßigere Verteilung der Einnahmen aus dem Streaminggeschäft sorgen würde. Unverändert davon bleibt aber natürlich die Tatsache, dass auch im neuen System nur diejenigen wirklich etwas durch Streaming verdienen, die ein Mindestmaß an Fans hinter sich wissen. Der Kuchen ist eben begrenzt. Damit wären wir wieder bei den großen Musikkonzernen, bei denen die Superstars dieser Welt in der Regel unter Vertrag stehen. Entscheidend ist, dass die grundlegende Möglichkeit der fairen Umsatzbeteiligung im Streaming durch das User-Centric Payment System gegeben wäre.

Von ahnungslosen Politikern

In der Diskussion lohnt derzeit zudem ein Blick nach Großbritannien. In einer Reihe von Anhörungen ermittelte ein Ausschuss des britischen Parlaments unterschiedliche Perspektiven auf das Streamingbusiness, in denen sich Künstler wie Ed O’Brien von Radiohead und Guy Garvey von Elbow erwartungsgemäß kritisch äußerten. Zuvor hatte eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne unter dem Hashtag #brokenrecord auf das Thema hingewiesen. In einer weiteren Sitzung befragten neun Parlamentarier die britischen Chefs der drei Major-Labels Universal, Sony und Warner sowie Vertreter der Verwertungsgesellschaften PRS und PPL.

Anstatt die wesentlichen Punkte wie ein nutzerzentriertes Abrechnungsmodell zu adressieren – obwohl Universal-CEO David Joseph die Tür sogar einen Spalt breit aufstieß –, begnügten sich die Abgeordneten damit, auf schlechter Informationslage basierende Rügen zu verteilen. Da war sie, die einzigartige Chance, einen wirklich großen Schritt auf dem Weg zu faireren Marktverhältnissen in der digitalen Musikindustrie zu gehen. Sie wurde nicht genutzt.

Quo vadis, Musikstreaming?

Eines ist sicher: Das Musikstreaming ist und bleibt ein Thema, das weder leicht zu fassen noch sonderlich beständig ist. Beständig in dem Sinne, dass sich die Rahmenbedingungen fortlaufend verändern, ja verändern müssen. Neue Marktteilnehmer erscheinen im Ring, etwa der Investment-Fonds Hipgnosis, der Musikrechte als Wertanlage versteht. Außer Frage steht, dass Streaming die Nutzungsmethode der Gegenwart und Zukunft ist. Auch frühe Streamingverweigerer wie Thom Yorke haben dies mittlerweile eingesehen. Aus gutem Grund: Praktisch und vollkommen legal steht Musikfans die beinahe vollkommene Fülle an Songs dieser Welt offen. Trotz aller Unzulänglichkeiten von Algorithmen und Empfehlungsmechanismen wird neue Musik entdeckt, geteilt, werden Fangruppen erschlossen. Mit den entsprechenden Maßnahmen kann Streaming auch zu einer potenziell einträglichen Umsatzquelle für Künstlerinnen und Künstler werden, auch wenn sie nicht zu den obersten 0,1% der Meistgestreamten gehören.

All dies ist wichtig, doch es wird Zeit in Anspruch nehmen. Längst gibt es zudem wirtschaftliche Alternativen für Künstler, die zwar leidenschaftliche Fans haben, die quantitativ in den Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie im wahrsten Sinne des Wortes – nicht im übertragenen Sinne – allerdings vollkommen wertlos sind. Mitgliedschaftsmodelle wie Patreon und Fanklub machen sich die Qualität des Fantums zunutze und setzen auf die emotionale Verbindung zwischen Musikerinnen und Musikern und ihren Anhängern.

Es gibt sie, die Welt, in der geschätzte Künstlerinnen und Künstler mit erheblichen gesellschaftlichen Einfluss eine stabile finanzielle Zukunft haben. Dass sie der Machtkampf internationaler Konzerne schröpft, ist kein Naturgesetz. Die Frage, auf die es letztlich ankommt, ist: Wollen wir das?