Sind Gitarren-Soli eigentlich toxisch männlich?

Die Antwort ist natürlich komplexer, als man zunächst denken mag! Wir klären zudem ein für alle mal, welches das beste Gitarrenalbum aller Zeiten ist.

In den vergangenen Monaten wurde die britische Songwriterin Anna Calvi allerorten für ihre Gitarrenkünste gelobt und gefeiert. Und das in einer Zeit, in der die Gitarre doch eigentlich das Letzte zu sein scheint, was Aufregung verspricht. Bei ihren Konzerten kam man sich zugegebenermaßen auch ein bisschen vor wie in einem Museum. Die Künstlerin wand sich ekstatisch und zuckte unter der fingerflink selbst entfachten Energie. Und das Publikum schaute ihr dabei andächtig zu, so als stände es vor einem alten Ölschinken aus der Renaissance.

Diese Analogie ist natürlich nicht zufällig gewählt, denn tatsächlich ahmt Calvi hier ja antike Gesten aus einer Zeit nach, als noch Gitarrenhelden wie Jimi Hendrix, Jeff Beck, Jimmy Page oder Eric Clapton die Rockwelt regierten. Sie waren durch den Fortschritt der Verstärkertechnik an die Macht gekommen. Ihr Instrument war ihr Zepter, das sie oft minutenlang in die Höhe reckten, um alles zu übertönen, was sich ihnen in den Weg stellte. Dabei verzogen sie grotesk ihre Gesichter, ihre Körper erweckten den Eindruck, als surften sie über ihre eigenen Klangwellen.

Oder war die Gitarre ein wildes Tier, mit dem sie rangen und das sie heldenhaft erlegten? Oder doch einfach ein riesiger Phallus, den sie liebkosten und, nun ja, reizten? Für letztgenannte Deutung spricht, dass diese Gitarrenhelden alle männlich waren und, wenn man den alten Mythen glauben darf, nicht nur ihre musikalische Potenz zur Schau stellen wollten. Es ging um sexuelle Befreiung! Allerdings eben nur um die männliche.

Es gab damals schon Unisex-Gitarrenhelden

Die ungewaschenen Hippies von The Grateful Dead wirkten nicht unbedingt, als wollten sie ihre Virilität ausstellen und sich vor ihrem Publikum mehrmals einen runterholen. Die Gitarrensoli von Jerry Garcia und Bob Weir waren eher weiblich fließend als männlich eruptiv. Das war keine Kopulationsmusik, das Publikum bewegte sich frei von vorgegebenen Formen und (Geschlechter-)Rollen im Ausdruckstanz. Vor allem Frauen, so schrieb etwa die amerikanische Musikjournalistin Ann Powers, hätten das als befreiend empfunden – neben der Musik spielte da aber sicher auch die Einnahme von LSD eine Rolle, denn wer in seinem eigenen Trip gefangen war, dachte in der Regel nicht daran, jemand anderen sexuell zu dominieren, sprich: zu begatten.

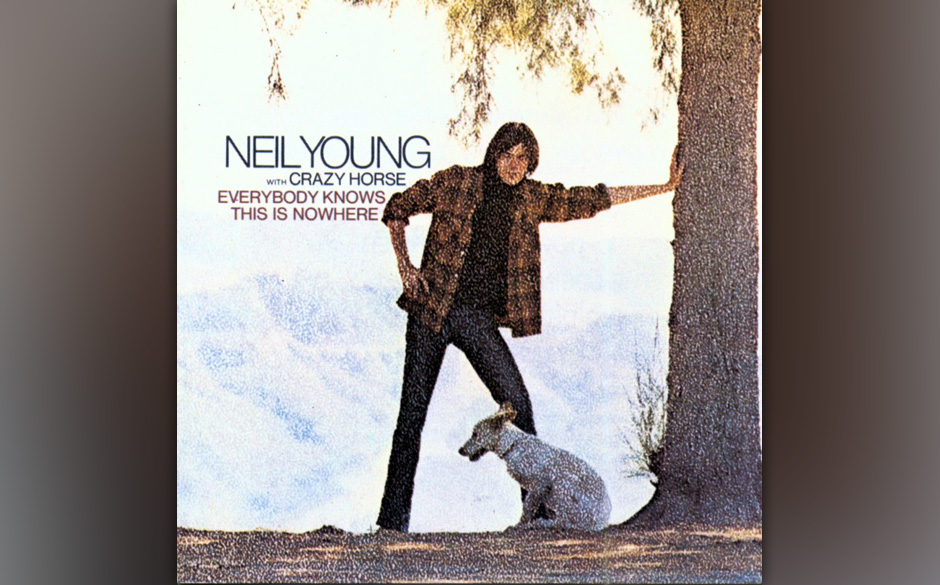

Auch Neil Young und seine 1969 aus der psychedelischen Rockband The Rockets rekrutierte Begleitcombo Crazy Horse hatten auf ihrem ersten gemeinsamen Album, „Everybody Knows This Is Nowhere“, anderes im Sinn als toxische Männlichkeit. Hier wurde zwar der ganze Körper ins Spiel gebracht, doch der schien außer Kontrolle geraten wie bei einem dieser epileptischen Anfälle, die den Songwriter seit seiner Kindheit quälten.

Die Gitarren von Young und Danny Whitten stotterten und schienen sich nicht entscheiden zu können, ob sie stehen bleiben, den Rhythmus mitgehen oder davonrasen sollten. Die angeschlagenen Töne wirkten manchmal geradezu zufällig, funktionierten eher nach einer gestischen als nach einer musikalischen Logik. Klangfarbe stach Melodie und Rhythmus. Bassist Billy Talbot und Schlagzeuger Ralph Molina spielten dazu eine bekifft verlangsamte Version eines Rhythmus, der von einer James-Brown-Platte stammte.

Crazy Horse seien eigentlich keine Musiker gewesen, sondern ein paar Typen, die mit Young auf einer emotionalen Ebene geklickt hätten, hat dessen langjähriges musikalisches Gewissen David Briggs, der „Everybody Knows This Is Nowhere“ produzierte, später erklärt. Und genau das ist es, was dieses Album zur besten Gitarrenplatte aller Zeiten macht.

Hier geht es um Primitivismus

Man hört keinen Solisten, sondern die Energie, die zwischen den vier Polen dieser Band britzelt. Es geht nicht um Virtuosität und Heldentum, sondern um Primitivismus, Schwächezeigen und Gemeinschaft. Neil Young war ein Gitarren-Antiheld. Kein Wunder, dass er in den Neunzigern Vorbild der durch Punk geläuterten Grunge-Gitarristen wurde, die zwar auf lange Soli nicht verzichten wollten, dabei aber die Schultern hängen ließen und ein wenig beschämt zu Boden schauten.

Jeder Gitarrist, der sich heute, mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Gitarrengötterdämmerung in die alten Posen wirft, lässt uns erschaudern und das Gesicht verziehen wie bei schlimmem Zahnweh. Wenn Anna Calvi als lesbische Frau die alten Gebärden wieder auf die Bühne bringt, sind sie naturgemäß frei von Machtgebaren, ja, sie scheinen zudem ganz vom individuellen Rausch gelöst zu sein und wirken eher wie eine tradierte Formel, die auf die männlich dominierte Geschichte des Rock und ihre Überwindung verweist