Siebziger-Mainstream-Rock: Die besten AOR-Platten der 1970er

Diesseits von Afrika

von Arne Willander

Ein richtig fettes Rock-Album der 70er-Jahre muss mit einem Instrumentalstück beginnen und mit einer virtuosen Leistungsschau weitergehen, worauf eine eingängige Ballade folgt. Das alles ist mustergültig auf „Toto“ von 1978: Nach der verzopften Ouvertüre „Child’s Anthem“ kommen „I’ll Supply The Love“ (mittelgute Steely Dan) und „Georgy Porgy“ (Barry Manilow, wenn nicht ein Vorgriff auf Michael Jackson): „Im not so systematic/ It’s just I’m an addict for your love.“ Bei einem richtig fetten Rock-Album der 70er-Jahre muss im Booklet etwas stehen wie: „Lead Vocal – Steve L.“, „Lead Vocal – Bobby“ und „Writer – D. Paich“.

Die Besetzung mit sechs Musikern ist ideal. Bei Toto waren es: Steve Porcaro, Keyboards. David Paich, Keyboards, Gesang. Steve Lukather, Gitarre. David Hungate, Bass. Jeff Porcaro, Schlagzeug. Bobby Kimball, Gesang. Sie müssen Studio-Cracks sein, die mit anderen Studio-Cracks spielen: Im Booklet wird dem Percussion-Gott Lenny Castro als „specialist“ gedankt.

Aber wer dankte Toto für die sämigen Keyboard-Fanfaren, die blitzenden Bläsersätze, die verschlungenen Gitarrensoli, den überfallartigen Falsett- und Harmoniegesang? Während Steely Dan auf einem Hügel in Los Angeles saßen, Kokain schnupften, Cuervo tranken und auf „Aja“ immer langsamer wurden, klingt „Toto“ wie genau das Album, das sechs Musiker auf einem Hügel in Los Angeles aufgenommen haben, derweil sie Kokain schnupften, Cuervo tranken und irgendwann riefen: „Männer! Hier eine spanische Gitarre, ein Break, und dann spielt Steve ein Solo!“ Sie waren verdammte Spezialisten. Später, nach Jeff Porcaros Tod, kamen Simon Phillips, Greg Phillinganes, Nathan East und andere Spezialisten hinzu. Allein das Piano-Intro und das Monster-Riff bei „Hold The Line“, Bobby Kimballs Gesang zwischen Flehen und Bramsigkeit, woh-woh-woh, das ist die ganze Glorie des MOR-Rock, später nur übertroffen von der Geschmeidigkeit von „Africa“ und „Rosanna“, aber das waren schon die 80er-Jahre.

Es stimmt leider doch nicht, dass „Toto“ ein Völkerstamm am Fuß des Himalaya-Gebirges ist – eine von Steve Porcaro später erfundene Erklärung des Bandnamens. Toto ist bloß der Hund in „Wizard Of Oz“, weil ja fast alle Popmusik auf „Wizard Of Oz“ zurückgeht. Und der Hinweis aufs lateinische „in toto“ ist so drollig in der unironischen Mischung aus Hemdsärmeligkeit, Verblasenheit und Hybris.

Smokie: „Bright Lights & Back Alleys“

Eine Karriere, die binnen fünf Jahren und fünf Alben kulminierte und verglühte: Vier Jungs aus Bradford gründeten eine Bar-Band, die sie The Yen und The Spynx, Elizabethans und Kindness nannten, was ihren Misserfolg illustriert. Als sie 1974 Smokey hießen, nahm sie der berüchtigte Manager Micky Most unter Vertrag, Nicky Chinn und Mike Chapman schrieben Schmachtfetzen für sie, Smokey Robinson klagte, weil sie seinen Namen gestohlen hatten, weshalb sie sich nach zwei Platten in Smokie umbenannten.

Mit „Living Next Door To Alice“, „Lay Back In The Arms Of Someone“ und Chris Normans träumerisch-heiserem Crooning dominierten sie 1977, nach „Bright Lights & Back Alleys“, „Bravo“ und „disco“. Man nannte es Schmuse-Rock. Er kam schnell aus der Mode.

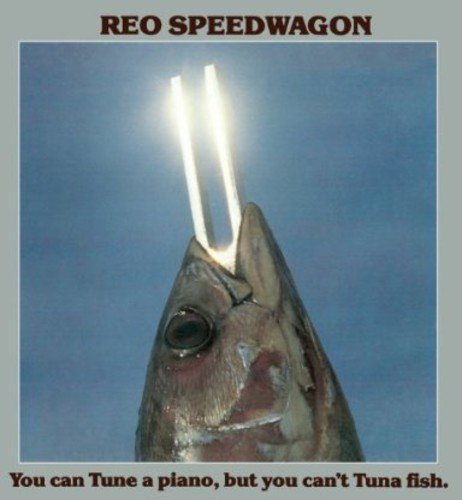

REO Speedwagon: „You Can Tune A Piano, But You Can’t Tuna Fish“

Wie es sich für eine Band gehört, die nach einem Lastwagen der Firma REO benannt ist, reisten die Musiker aus Illinois seit 1968 durch die USA und brachten mehrere Platten heraus, bis ein Live-Album sie 1977 richtig populär machte. „You Can Tune A Piano, But You Can’t Tuna Piano“, 1978, ist der quintessenzielle AOR aus gedehnten Gitarrensoli, Boogie-Woogie-Piano, feurigen Orgeleien und schmachtenden Chorgesängen.

REO Speedwagon waren die Eagles für den Rostgürtel der USA, angereichert mit Bob Segers muskulös-proletarischem Soul-Rock. Sie arbeiteten den Rock’n’Roll. Dave Amato spielte auch mal eine Dobro oder ein Banjo. Ihr Wortwitz („Hi Infidelity“) bestach ebenso wie die frivol-ironische Covergestaltung der Alben bis Mitte der 80er-Jahre – die Stimmgabel im Maul des Thunfischs bleibt aber ihr goldenster Einfall.

Foreigner: „Foreigner“

Der eine Engländer spielte bei Spooky Tooth, der andere Engländer bei King Crimson, und dann trafen sie sich in Amerika, engagierten ein paar Amerikaner, nannten sich Foreigner, nahmen eine Platte auf, hatten drei Hits und standen ein Jahr später am Ontario Speedway neben Aerosmith, Ted Nugent und Santana. Mick Jones, der eine Engländer, schrieb die Songs, spielte Gitarre und war „Musical Director“ von „Foreigner“, 1977. Ian McDonald spielte Keyboards. Lou Gramm war der gelockte jesusmäßige Sänger.

Sie hatten duellierende Gitarren. Sie hatten Balladen. Sie hatten dudelnde Keyboards. Sie hatten Chöre. Sie hatten „Cold As Ice“. Als das Label Atlantic zum 50. Jubiläum zusammenrechnete, war „4“ (1981) von Foreigner das erfolgreichste Album. Und Foreigner waren die erfolgreichste Band – nach Led Zeppelin.

Der lyrische Schlauch

von Sebastian Zabel

Peter Frampton: „Frampton Comes Alive!“

Einer der schönsten Momente im Leben Peter Framptons mag ein Spaziergang durch Madrid mit David Bowie vor 32 Jahren gewesen sein. Er ist in einem Video festgehalten. Frampton sieht darin aus, wie er immer aussah: Die langen Minipli-Locken fallen über die Schultern seines Hemds, er trägt Schulterpolster. Frampton ist Bowies Gitarrist auf der „Glass Spider“-Tour. Sie kennen sich seit der Schule, beide sind im Norden Londons aufgewachsen. Nun suchen sie auf der Plaza Mayor nach einem Pub, als ein Fan mit Autogrammblock auf einen der beiden zustürzt und ruft: „Are you Peter Frampton?!“

Ein Moment, der Bowie irritiert und Frampton lächeln lässt.Dessen einziger großer Erfolg liegt da bereits elf Jahre zurück. Es ist ein Doppel-Live-Album, eines der erfolgreichsten überhaupt, und es schreit: „Frampton Comes Alive!“, als wäre es das, worauf die Welt 1976 gewartet hat. Das Cover ist zu klein für die Behauptung und den schönen Mann im offenen Hemd, man muss es umdrehen und ausklappen. Frampton spielt eine lyrische Gitarre, mit der er schon Ende der 60er-Jahre bei Humble Pie gegen Steve Marriott angetreten war. Seine anschließende Solokarriere dümpelte allerdings zwischen Platz 110 und 177 der Charts. Bis Frampton die Talkbox entdeckte, eine Art analogen Vocoder, mit dem er sein Gitarrenspiel durch einen Schlauch im Mund moduliert, so dass seine Gitarre singt wie keine sonst. Das Live-Album ist eine größenwahnsinnige Idee. Man hört den süffigen Westcoast-Rock eines Engländers, unrockig, weich und freundlich. Dabei beherrscht Frampton auch die Langstrecke, über 14 Minuten währt „Do You Feel Like We Do“, man hört das Publikum rufen, klatschen, freudig verzückt, aufgekratzt.

1976 wollen alle sein wie Frampton, der Teenage-Jahrgang trägt gepflegte Mähne und das Hemd bis zum Bauchnabel offen. „Show Me The Way“ klingt aus jedem Autoradio, und es klingt, als hätte jemand die Hits von America noch etwas einfacher gestrickt und dann diese Talkbox angeschlossen. Der Song reflektiert die Unfähigkeit seines jungen Publikums, Wünsche und Begehren adäquat auszudrücken. „Baby, I Love Your Way“ funktioniert noch etwas anschmiegsamer, er singt: „Don’t hesita-ha-hate“, und lädt zum Engtanz ein.

1976 war das Jahr, von dem Rockhistoriker gern behaupten, es sei das langweiligste nach 1975 gewesen. Frampton war nicht langweilig. Er war light.

Steve Miller Band: „Fly Like An Eagle“

Die ersten Gitarrenakkorde, die spacige Keyboardfigur, der elegant dahergroovende Bass, Millers „do‑dup-do-do-do-dudu“: All das wurde oft gesampelt und es wurde von ambitionierten DJs in HipHop- oder Downbeat-Sets eingebaut. „Fly Like An Eagle“ ist ein Stück, das heute noch funktioniert und funkelt wie nur wenige (vom zuckrigen Text mal abgesehen). Im Gegensatz zu der Nummer‑1-Single, die „Fly Like An Eagle“ nicht wurde, und auf der Steve Miller zupft, als wäre er Mark Knopflers großer Bruder: „Rock’n Me“.

Das neunte Album der einst Steve Miller Blues Band geheißenen Combo aus San Francisco war 1976 dennoch die erfrischendste Zuckung des amerikanischen Mainstreams und übersteht weitgehend den Test der Zeit. Für Miller begann eine Hit-Serie, die mit den 80er-Jahren versiegte.

Al Stewart: „Year Of The Cat“

Und hier: die ersten Klavierakkorde, selten gesampelt, aber heißgeliebt von auf Engtanzpartys der späten 70er-Jahre sozialisierten (oder deflorierten) Teenagern. Dann diese flache Kuschelstimme, und wie Al Stewart das „year“ betont, um das es hier geht. (Die „Katze“ ist natürlich eine irgendwie geheimnisvolle Frau, patschuli-umweht, aber die Texte von Steve Miller waren auch nicht besser.) Ein Hit, der nur sehr knapp an der Kitsch-Obergrenze entlangsegelt (Saxofon! Geigen! Gitarrensolo!).

„On The Border“ ist ähnlich toll: Das gehetzte, dramatische Klavier! Die Castagnetten! Flamenco! Höhepunkte des Soft Pop. Sehr hübsch auch „Midas Shadow“. Anderes blieb schlicht seifig. Ein zweites „Year Of The Cat“ hat der britische Folkbarde, der das Gitarrespielen einst bei Robert Fripp erlernte, auch nie mehr hingekriegt.

Chicago: „Chicago X“

Sie waren eine den Brass-Rock in virtuose Höhen führende Hippie-Band, bis sie ihr Talent für Balladen entdeckten. Auf dem zehnten Album ist ihr Sound längst so süffig, slick und smooth, als hätte man Earth, Wind & Fire mit James Taylor gekreuzt. Peter Ceteras „If You Leave Me Now“, die amtliche Engtanzschnulze, die es fast nicht auf das Album geschafft hätte, bescherte Chicago den ersten Nummer‑1-Hit. „You Are On My Mind“ ist der elegantere Song, vom Posaunisten James Pankow geschrieben und leicht rachitisch gesungen, ein funky swingendes, fast schon steelydaneskes Kleinod.

„Chicago X“ bildet den Höhepunkt einer überzeugenden Yacht-Rock-Werdung. Auch wenn Gitarrist Terry Kath und Keyboarder Robert Lamm ewig unglücklich damit waren. (Hören Sie gern auch mal in „Chicago III“ rein. Das ist die volle Hippie-Rock-Brass-Dröhung!)