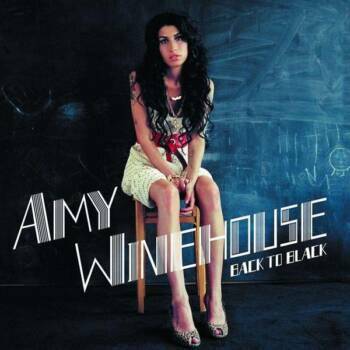

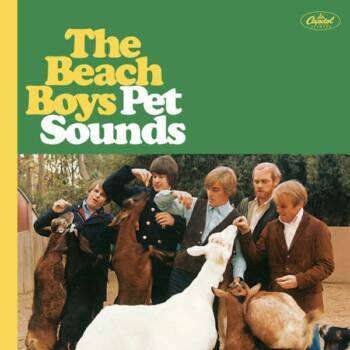

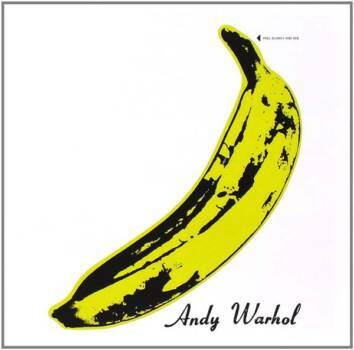

Die 500 besten Alben aller Zeiten (Plätze 10-1)

Der deutsche ROLLING STONE hat ein neues Ranking der 500 besten Alben aller Zeiten aufgestellt – fast 20 Jahre nach der ersten Bestenliste. Hier gibt es die Plätze 10-1 als Fotogalerie.

Empfehlungen der Redaktion

Fotos: Die 500 besten Alben aller Zeiten (Plätze 10-1)

Mehr News und Stories