ROLLING STONE hat gewählt: Die 500 besten Alben aller Zeiten

Der deutsche ROLLING STONE hat ein neues Ranking der 500 besten Alben aller Zeiten aufgestellt

Pink Floyd

The Dark Side Of The Moon

Harvest, 1973

Mit diesem Album lösten Pink Floyd sich endgültig von ihrer psychedelischen Phase und kondensierten ihre ausufernden Trip-Jams zu klaren Liedern. Das Album ist Waters’ erste große Kapitalismuskritik und eine mitfühlende Reflexion über den Tod. Der Star aber ist die Band, die Art-Rock-Jazz, Blues und Psychedelik unfassbar toll zusammenspielt. (JS)

Massive Attack

Blue Lines

Wild Bunch/Virgin, 1991

Eines der wichtigsten Alben der 90er-Jahre. Es dokumentiert die Geburtsstunde des TripHop, jenes bekiften, entschleunigten Grooves (hier am majestätischsten in „Daydreaming“), der nicht nur cool, sondern auch pathetisch und polyrhythmisch sein konnte: unsterblich in der zweiten Single des Albums, „Unfinished Sympathy“. Die Crew aus Bristol bleibt Maßstab für Downbeats. (SZ)

The Jimi Hendrix Experience

Are You Experienced

Track, 1967

Drei Singles waren schon erschienen, aber erst das Debüt bewies endgültig, was Hendrix über die zirzensische Live-Nummer hinaus musikalisch zu bieten hatte: Psychedelic, Blues, Jazz, Hardrock und eine Experimentierfreude, die alle elektroakustischen Errungenschaften der Zeit auf originäre Weise instrumentalisiert. So hat eine Gitarre nie zuvor geklungen. (FS)

Beyoncé

Lemonade

Parkwood, 2016

Das sechste Studioalbum der Queen of Pop ist eine Abrechnung mit dem ehebrechenden Jay-Z, an deren Ende die großzügige Versöhnung steht. Das Album, auch als Kurzfilm veröffentlicht, verwebt mit Adaptionen von Blues bis Rap, Features von Kendrick Lamar oder Jack White und Samples von Led Zeppelin bis Malcolm X auf höchstem Niveau politische und kulturelle Querverweise. (NWG)

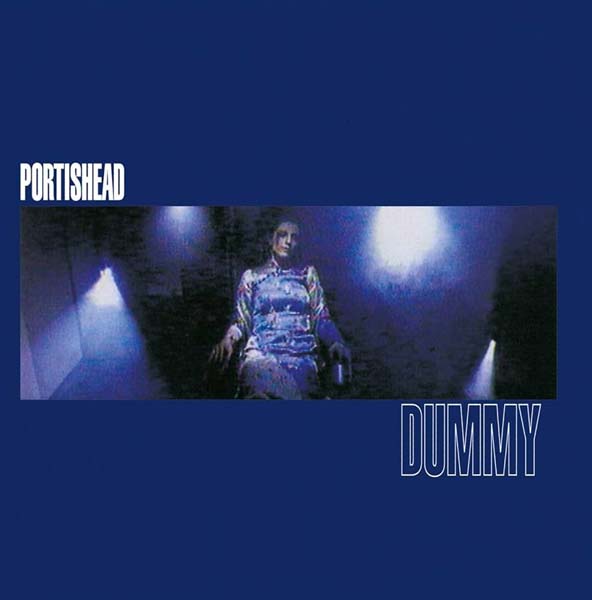

Portishead

Dummy

Go! Beat, 1994

Von Triphop sprach noch niemand, als Beth Gibbons betörend schön zu außerirdisch anmutenden Samples von Geoff Barrow über Angst und Einsamkeit sang. Wenn man aus Bristol kam, war die Vertonung des Elends kein Kunstgriff. „Sour Times“, „Numb“ und „Roads“ schienen aber aus einer schwermütigen Zukunft zu kommen. War bald unheimliche Kunstvermissagen-Begleitmusik. (MV)

Kanye West

My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Roc-A-Fella, 2010

Als der Zeiger auf der Genie-Wahnsinn-Waage noch (gerade so) in die richtige Richtung wies und Introspektion ihm noch halbwegs möglich war, kulminierten Kanyes Ambition, sein Größenwahn, sein Selbsthass, seine Fähigkeiten als Produzent und sein Geschmack als Kurator in diesem harten, heftigen, progressiven Hip-Hop-Album. (JJ)

R.E.M.

Automatic For The People

Warner, 1992

Nach „Losing My Religion“ zogen sich R.E.M. zurück und schufen in Rekordzeit ein Dutzend makellose Lieder über Magie und Verlust, Vergänglichkeit und Tod – mit den größten Melodien, den schönsten Orchesterarrangements (von John Paul Jones) und Texten voller Mitgefühl und Hoffnung. Es ist fast unfassbar, wie dem Quartett so ein Werk gelingen konnte. (BF)

Billie Eilish

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Interscope, 2019

Eilish flüstert, und die ganze Welt hört zu: Als kreative Introspektive einer Teenagerin offenbart das daheim produzierte Album auf unkindliche Weise die Sorgen, Ängste und Wünsche der Generation Z – ein Segen für die Popwelt. Die Experimentierfreude mit ASMR-Anleihen deutet einen musikalischen Shift an, der sich nun nicht mehr aufhalten lässt. (KB)

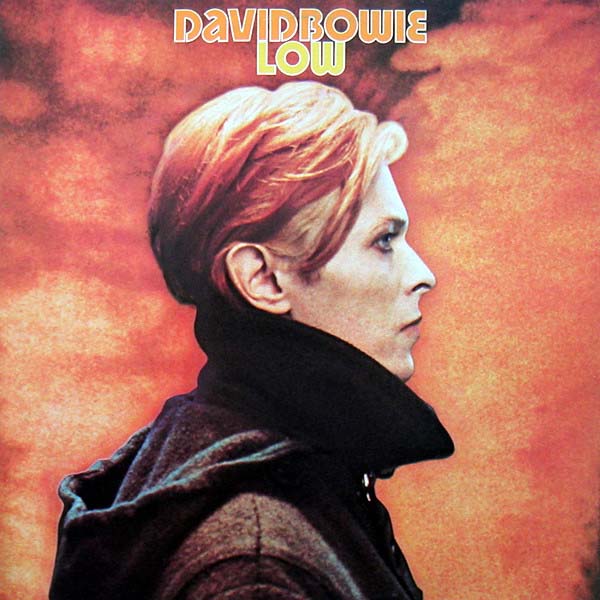

David Bowie

Low

RCA, 1977

Den fahlen Weltraum-Vampir auf dem Cover hatte Bowie in Berlin bereits abgestreift. Mit Dreitagebart kam er in die Hansa Studios, wo er mit Krautrock im Ohr und Brian Eno am Pult aufgekratzten Avantgarde-Pop kreierte. „Sound And Vision“ mit Synth und Saxofon – nie mehr gestattete sich der Regisseur seines eigenen Mythos so viel Narrenfreiheit wie hier. (FP)

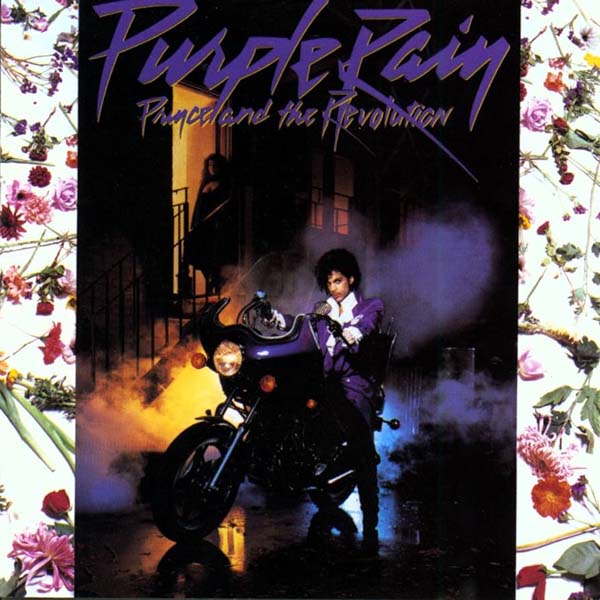

Prince And The Revolution

Purple Rain

Warner, 1984

Der Meilenstein des Funk-Rock, die Vereinigung von Schwarz und Weiß, der Titelsong eine Springsteen-Hommage und „When Doves Cry“ jener legendäre „Tanzflächen-Geniestreich ohne Bass“. Für die Textzeile „I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine“ aus „Darling Nikki“ wurde damals der „Warning: Explicit Lyrics!“-Sticker als Warnhinweis eingeführt. (SN)

Bob Dylan

Highway 61 Revisited

Columbia, 1965

Bob Dylan präsentiert das Pop-Album als geschlossenes Kunstwerk. Viele werden ihm folgen. Die Songs beschreiben eine wilde Reise durch die surreal verfremdeten Vereinigten Staaten. Der Songwriter, nicht länger Protestsänger, sondern ein hedonistischer New Yorker Hipster und Dichterfürst, erzählt den amerikanischen Traum auf LSD. (MB)

Aretha Franklin

I Never Loved A Man The Way I Love You

Atlantic, 1967

Ihr erstes Album mit dem Produzenten Jerry Wexler und das erste, bei dem sie weitgehende künstlerische Freiheit genoss, war ihr bis dahin erfolgreichstes. Gekrönt von Arethas Interpretation des Otis-Redding-Songs „Respect“, bei dem sie die Geschlechterrollen tauschte und das Lied zur Hymne der Bürgerrechtsbewegung machte. (SZ)

Stevie Wonder

Songs In The Key Of Life

Tamla, 1976

Aus einem Füllhorn afroamerikanischer Musik durchdringt Wonder in 21 Songs Schlüsselmomente menschlicher Existenz: Freude und Schmerz, Liebe und Hass, Geburt und Tod, Sehnsucht nach Transzendenz, Erkenntnis, Gerechtigkeit. Hier fühlt sich das Schwere oft leichter an, als es ist – und das Leichte nie banal. 104 magische Minuten, keine zu viel. (JF)

Joy Division

Unknown Pleasures

Factory, 1979

Ian Curtis singt von Selbsthass, Verzweiflung und Scham. Seine Stimme und die Musik seiner Band – den singenden Bass von Peter Hook, die splittrige Gitarre von Bernard Sumner, das sonderbar stolpernde Schlagzeug von Stephen Morris – stellt der geniale Produzent des Albums, Martin Hannett, in gewaltige, kalt hallende Räume hinein. Ein Album, das Leben verändert. (JB)

Kraftwerk

Trans Europa Express

Kling Klang, 1977

Die Schiene als Zukunft der Mobilität? Hier ist sie, bereits 1977: Ach, wäre das echte Europa doch nur so ordentlich, so endlos und so wohlklingend wie der Synthanorma Sequenzer, der als elektronischer Zugwurm über die Platte stampft. Die trockenen menschlichen Stimmen der Düsseldorfer sind auf ihrem sechsten Album, „Trans Europa Express“, nur noch da, um daran zu erinnern, dass vor der KI-Musik die frisierten Mensch-Maschinen Florian Schneider, Ralf Hütter, Wolfgang Flür und Karl Bartos die Beats bastelten. (ZYL)

Prince

Sign O’ The Times

Warner, 1987

Seinen größten Triumph formte Prince aus den Trümmern zweier gescheiterter Beziehungen: Er hatte sowohl seine Geliebte Susannah Melvoin als auch seine Band The Revolution verloren. Die Zerrissenheit spiegelt sich in diesem Doppelalbum wider, das den 28-Jährigen gleichermaßen als treuen Ehemann („Adore“) wie als Aufreißer („Hot Thing“) präsentiert. Prince trug eine Brille und Gewänder, er wollte wie sein Vorbild Stevie Wonder als politischer Künstler wahrgenommen werden – was ihm mit dem Titelsong auch gelang. (SN)

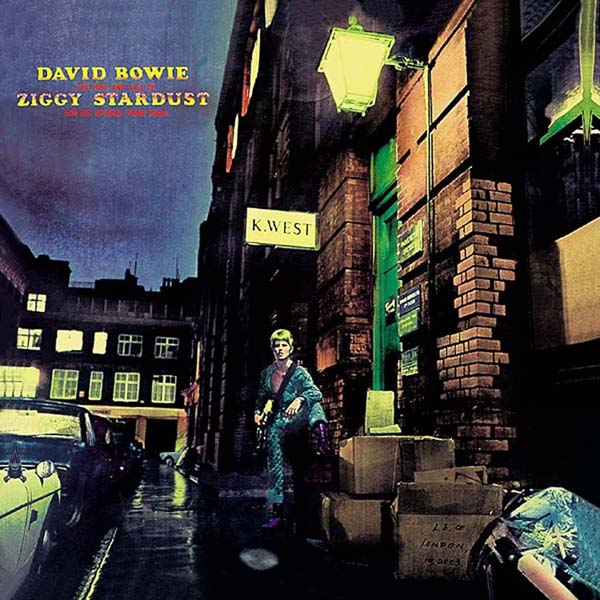

David Bowie

The Rise And Fall Of Ziggy Stardust ...

RCA, 1972

Nach Folk, bluesigem Hardrock und Art-Pop konsolidiert sich Bowies Stilfindungs-Phase (vorübergehend) im Glam Rock. Inhaltlich hält das Quasi-Konzeptalbum über den vom Himmel gefallenen androgynen Rocker Ziggy Stardust auch Popkultur und Starkult den Spiegel vor. Musikalisch kongenial von Gitarrist, Pianist und Streicher-Arrangeur Mick Ronson unterstützt, verschmilzt Bowie Protopunk mit Hardrock und frühem Rock’n’Roll, darüber wie Sternenstaub der alles verbindende Pop. (FT)

Radiohead

OK Computer

Parlophone, 1997

Nichts hatte die Verpuppung vorweggenommen: Radiohead hatten nach zwei Alben begriffen, was sie nicht mehr wollten, und machten ein Album mit allem, was übrig blieb. Die Dekonstruktion, der Verzicht auf Formeln, die immense kreative Freiheit, all das hat auch ein Vierteljahrhundert später nichts an Kraft eingebüßt. Zumal man im Rückblick begreift, dass das Album die Kälte, Anonymität und Paranoia des digitalen Zeitalters vorwegnahm. Im Mittelpunkt steht natürlich Thom Yorke, der den Schock der modernen Monade direkt in Gesang verwandelt. (JS)

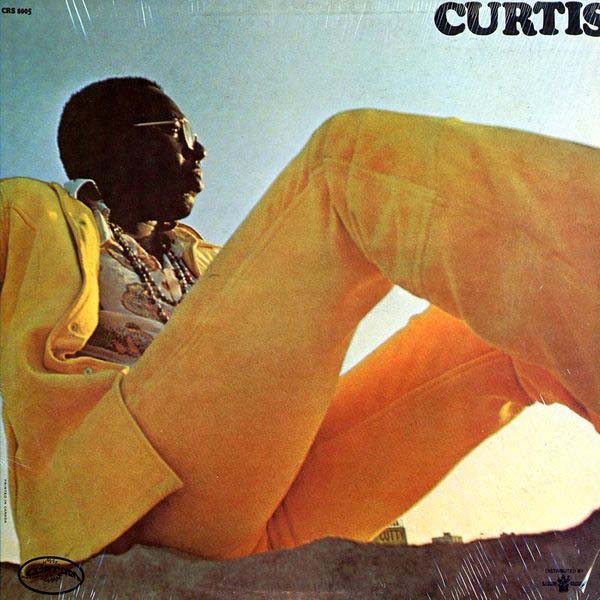

Curtis Mayfield

Curtis

Curtom, 1970

Zwischen der Bestandsaufnahme einer von Krieg, Rassismus, Sexismus, Umweltzerstörung und Drogen erschütterten Gesellschaft „(Don’t Worry) If There’s A Hell Below We’re All Going To Go“ und der erhebenden Hymne „Move On Up“ bewegt sich das erste Soloalbum von Curtis Mayfield. Der Mann mit der hohen Stimme und dem sanften Auftritt hatte mit den Impressions einen eigenständigen urbanen Soul-Sound entwickelt – elegant und Pop-affin, zugleich tief im Gospel verwurzelt und zunehmend politisch. Als einer der ersten schwarzen Künstler reklamierte er 1968 mit der Gründung seines eigenen Labels, Curtom, die volle Souveränität über seine Produktionen. Auf „Curtis“ entwickelte er einen singulären Klangkosmos – vielschichtig, funky und filigran, stets mit der für Chicago so typischen opulenten Leichtigkeit und Fülle an Texturen, orchestriert mit satten Streicher- und Bläsersätzen, Harfen und Percussion –, der sich auch heute noch jeder nostalgischen Anverwandlung entzieht. Der Mayfield-Sound lässt sich allenfalls als Sample reproduzieren. (FRANK CASTENHOLZ)