Kraftfahrzeuge aus der Krabbelecke

Rocko Schamoni erklärt, was die Blechleiber und Boliden auf den Straßen über unsere Zeit aussagen. Und warum Menschen in Autos so oft schweigen

Ich habe beschlossen, meine nächste Kolumne nicht wieder vor dem Freesen Center in Neumünster zu schreiben. Aber ich werde sie in Neumünster schreiben, weil ich grade hier bin. Neumünster in seiner raumgreifenden Durchschnittlichkeit ist das perfekte Spiegelbild von Deutschland. Ich setze mich vor einem „Rewe“-Markt an der Holsten Galerie auf die Terrasse eines kleinen Cafes direkt an der Straße. Menschen laufen hier wenige herum, die sitzen alle in ihren Autos und fahren schweigend an mir vorüber, sie scheinen mit ihren Mobilen verschmolzen zu sein. In den Autos wird tatsächlich nicht gesprochen. Warum nicht? In etwa 20 Meter Entfernung gibt es einen Zwischenfall, zwei Autos haben sich in äußerst langsamer Fahrt berührt. Der Vordermann steigt aus, untersucht den nicht zu findenden Kratzer an seiner Heckstoßstange, die keine Stoßstange mehr ist, sondern eine Plastikdesignblende. Dann kriecht er unter das Auto, um den Fahrzeugrahmen zu begutachten, die Fahrer der Wagen im Stau hinter ihm werden im Gesicht und am Hals grau vor Wut. Die Bedienung ignoriert mich, wahrscheinlich hat sie keine Lust, auf die Terrasse zu kommen. Ich denke über Menschen und ihre Autos nach. Ich zücke meinen Bleistift:

Zum Beispiel das Design. Ist ja klar, dass die Klassiker von Alfa Romeo, Fiat, Citroen, Mercedes und BMW aus den 60er- und 70er-Jahren Maßstäbe gesetzt haben, die danach nie wieder erreicht wurden. Vielmehr noch spricht dieses Design für das Stilbewusstsein einer ganzen Epoche. „Schau Dir die Autos an, und Du kennst die Menschen Deiner Zeit“, hab ich mal irgendwo gelesen. Und was erfährt man durch die Autos der Gegenwart über die heutige Zeit? Völlige Infantilisierung. Während ich beim Anblick eines Fiat 1600 Spider von 1966 den Eindruck von Vision, Stil und Klasse habe, auch ein wenig von Sex und Todesverachtung, denke ich beim Betrachten unserer zeitgenössischen Gefährte immer nur an Sandkisten. An klumpige Spielzeugautos aus Krabbelecken. Die verdickten, aufgedunsenen, rundlichen Blechleiber der „SUV-Boliden“, vollgestopft mit Komfort- und Sicherheitstechnik, duften nach Trägheit, Ängstlichkeit und maximalen Konformismus. Früher konnte man jede Automarke nach nur einem kurzen Blick auf die Karosserie erkennen, egal ob von vorne oder von hinten, die Designer setzten auf Wiedererkennbarkeit, auf Trademarks, mit denen man sich als individuelles Symbol schmücken konnte, jede Klasse hatte somit ihr stolzes Selbstdarstellungswerkzeug, man denke diesbezüglich doch nur an die rassige Prolligkeit in der perfekten Raubfischform eines Opel GT. Heute bleibt eine amorphe Masse von gleich aussehenden Gestaltenbeschleunigern, die sich hauptsächlich durch die Innenausstattung und den Preis unterscheidet. Und ich frage mich: Für wen werden diese Autos designt? Finden die Leute da draußen das wirklich gut? Spricht denen dieses Design aus ihrer Geschmacksseele? Oder halten die Hersteller ihre Mitbürger für geistig völlig retardiert? Ist das alles ein großangelegter Infantilisierungsplan mit dem Ziel, die Menschen endgültig zu entmündigen? Sie sollen in selbstlenkenden und nach kleinen putzigen Pokemons aussehenden Fahrzeugen möglichst umweglos und zielgenau in den sicheren Hafen ihrer Rente bugsiert werden. Produktiv sein müssen die eigentlich kaum noch, es reicht wenn sie existieren – gerne sitzend oder liegend – und konsumieren, bis sie sich aus der Welt gegähnt haben. Ist das alles der perfide Plan von Christian Lindner und den Boys von Netflix? Oder wer hat sich das ausgedacht?

Jetzt kommt die Bedienung doch noch zu mir, eine circa 60-jährige Frau mit kurzen grauen Haaren, den Haaransatz an der Stirn hat sie rot gefärbt, die Maske hängt von ihrem rechten Ohr herab. Sie schaut mich beleidigt an, sprechen möchte sie gar nicht. Ich bestelle eine Tasse Kaffee und fühle mich schuldig, sie verschwindet wortlos wieder. Die Polizei ist mittlerweile eingetroffen und versucht den „Unfallhergang“ zu klären. Der „Geschädigte“ zeigt dabei unentwegt mit nacktem Finger auf die junge Dame, die ihm hinten raufgefahren ist, aus allen anderen Autos wird sie beobachtet, sie kneift die Augen zu in der Hoffnung, so nicht mehr gesehen werden zu können.

Ich schaue in meinem Telefon nach, wie viele Menschen jedes Jahr durch Kraftfahrzeuge ums Leben kommen: 1,2 Millionen Menschen sterben jährlich auf den Straßen dieser Welt. Insgesamt seit dem zweiten Weltkrieg 33,8 Millionen. (Ich schaue gleich auch noch nach den Flugzeugabstürzen: In der gleichen Zeit sind 3.500 Flugzeuge abgestürzt. Das sind dann etwa 700.000 Tote.) Insgesamt sind das in etwas so viele Menschen wie bei der Eroberung Amerikas gestorben sind. Nur aus völlig anderen Gründen. Die Leute in den Autos suchten Spaß und haben den Tod gefunden. Ein unendliches Bremsen, Kreischen, Ineinanderkrachen, Bersten, Schreien, Durch-die-Luft-Fliegen, Brennen, Explodieren, Platzen, Brechen, Heulen und Schweigen. Das ist der Preis der Freiheit. Jetzt ahne ich auch, warum die Menschen in den Autos schweigen. Sie haben Angst. Sie haben Angst vor dem, wozu sie fähig wären.

Ich lege zwei Euro auf den Tisch und gehe weg, bevor der Kaffee kommt.

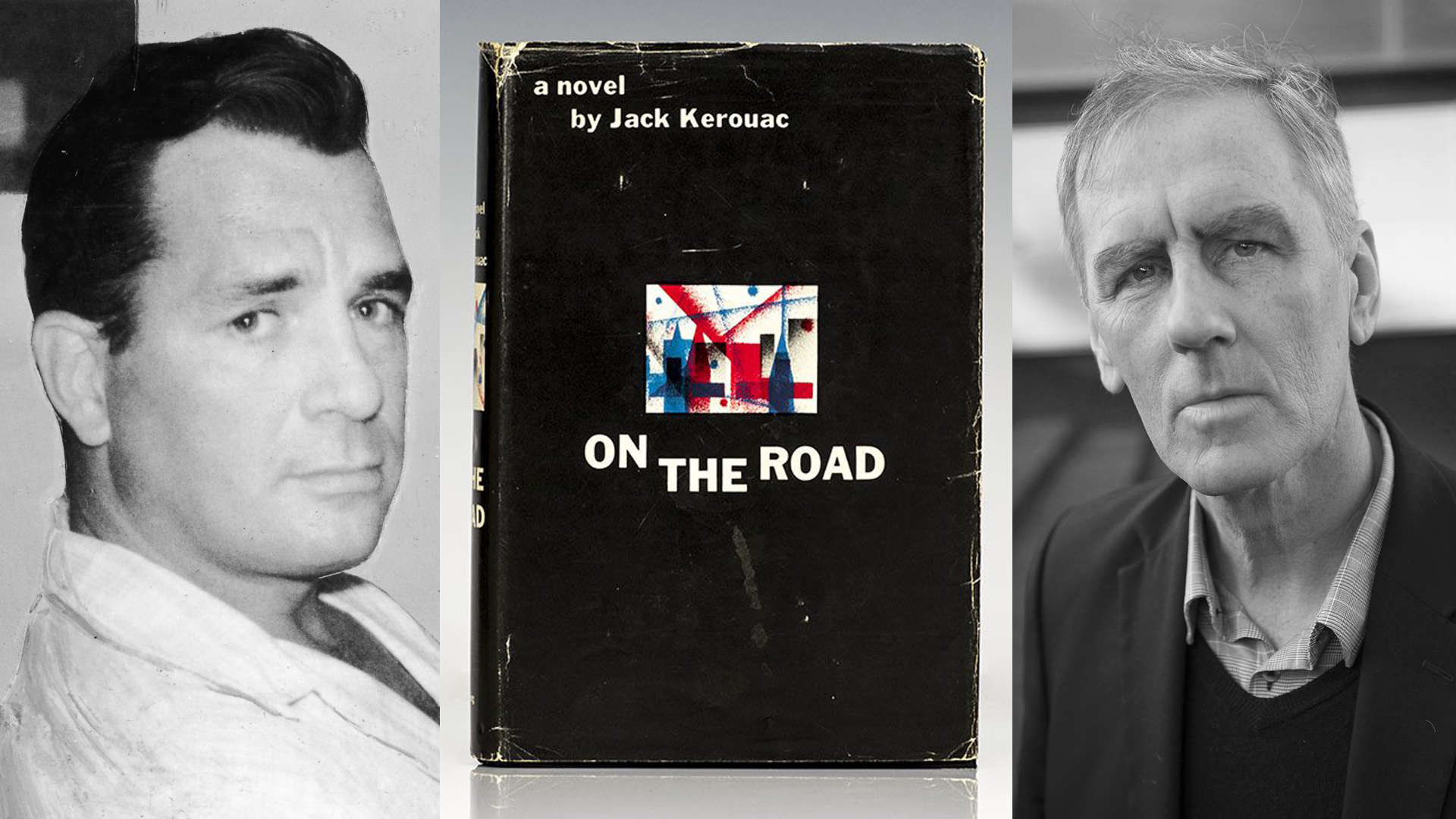

Autorenbild von Kerstin Behrendt