Robert Habeck: „Merkel konnte man sich beim Tatort-Gucken vorstellen“

Angela Merkel wird 70. Der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister gratuliert im ROLLING STONE

Das erste Mal, dass ich Angela Merkel traf, war im Jahr 2012. Ich war Energieminister in Schleswig-Holstein, die Bundeskanzlerin am Ende ihrer zweiten Amtszeit und der Atomausstieg nach Fukushima war auf dem Weg – der Atomausstieg, den Union und FDP beschlossen und konsequent umgesetzt haben: Elf von siebzehn Atomkraftwerken wurden während der Regierungszeit von Angela Merkel abgeschaltet, drei weitere gingen, gute drei Wochen nach dem die Kanzlerin aus dem Amt geschieden war, vom Netz.

Damals, 2012, war eine Stromleitung von Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein fertiggestellt worden, die Kanzlerin kam zur Einweihung. Plötzlich saß sie neben mir und sprach mich an. Sie sagte, dass nun alles sehr schnell gehen müsse mit dem Ausbau der Stromleitungen, denn das sei die Konsequenz aus dem Atomausstieg. Dann fragte sie mit feinem Spott, ob wir Schleswig-Holsteiner denn Stromleitungen schneller bauen könnten als Autobahnen. Die A20 sei ja in Schleswig-Holstein noch nicht so weit vorangekommen, während der östliche Teil ja bereits fertig sei. Das war 2012.

„Merkel konnte man sich beim Kuchenbacken oder Kartoffelschälen oder beim „Tatort“-Gucken vorstellen“

Heute, im Jahr 2024, endet die A20 noch immer sinnbefreit in Bad Segeberg. Wobei in meinem Bundesland noch nie ein Grüner Verkehrsminister war, auf Bundesebene auch nicht. Seit 2012 gab es hingegen drei grüne Energieminister in Schleswig-Holstein, und die dortige Geschwindigkeit des Netzausbaus ist Benchmark für das, was wir jetzt auf Bundesebene angestoßen haben. So gesehen wurde Angela Merkels Wunsch, es müsse alles ganz schnell gehen, von den Grünen erfüllt.

Eine von Angela Merkels großen Leistungen ist unverkennbar, dass sie über sechzehn Jahre lang die Union in der Mitte gehalten, sie immun gegen die Versuchung des rechten Populismus gemacht hat. Was man für die Zeit nach ihr nicht ungebrochen sagen kann. Angela Merkel war ganz und gar Exekutive, sie führte ihre Partei, wie sie lebte und regierte: Die Union sollte Deutschland dienen.

In gewissem Sinne ist es natürlich, dass in der Opposition dieses Ethos wankt. Merkel hatte – so habe ich es immer empfunden und Millionen Deutsche gleichfalls – ein Gespür für das, was sich gehört und was nicht. „Sie kennen mich“ ist der so schlichte wie geniale Ausdruck dafür. Merkel konnte man sich beim Kuchenbacken oder Kartoffelschälen oder beim „Tatort“-Gucken vorstellen, und man wusste, dass sie auch als Regierungschefin in den Supermarkt und ins Kino, ins Theater ging. Man spürte eine Nahbarkeit, eine wohltuende Normalität. Fern jeder Hybris. Die Normalität in Perfektion.

Ohne zu viel zu psychologisieren: Dazu mag beigetragen haben, dass Angela Merkel als Frau aus dem Osten Seilschaften von Männern aus dem Westen und das dazugehörige Gehabe durchbrechen musste. Und es schaffte. Ihr Umgang mit männlichen Parteigranden wurde manchmal als chauvinistisch bezeichnet. Es war in Wahrheit der Sieg über den Chauvinismus. Ob er von Dauer ist, werden wir im nächsten Jahr im Wahlkampf besichtigen können.

„Merkel als Kanzlerin war, wie sie sprach: nüchtern und analytisch“

Wir alle sind Kinder unserer Biografie. Merkel auch. Aber sie hat sie kaum politisch benutzt. Als Frau hat sie sich zurückgenommen, von der Kleidung über den Habitus bis hin zu den Inhalten, und auch ihre ostdeutsche Herkunft hat sie selten politisch eingesetzt. Heute versteht man, warum sie das so gemacht hat: Normalität in Perfektion zu betreiben bedeutet eben auch, die unübersehbaren Eigenheiten der Biografie nicht herauszustellen oder zu instrumentalisieren.

Der feine Spott, der mir beim ersten Treffen auffiel, war bei ihr so zu Hause wie der schneidende Witz und Humor – das Pathos, die Emotion, die Leidenschaft weniger. Merkel als Kanzlerin war, wie sie sprach: nüchtern und analytisch.

Und ich frage mich, ob die Perfektion der Normalität auch bedeutet, so wenig wie die eigene Person auch notwendige, aber unbequeme Veränderungen nach vorne zu stellen. Anders, schärfer gefragt: Konnte Merkel nur sechzehn Jahre Kanzlerin sein und die Union als Volkspartei in der Mitte halten, ja sie in der Mitte progressiv aufstellen, weil sie viele notwendige Entscheidungen, die Veränderungen bedeutet hätten, eben nicht traf?

Als Beleg für diese These können die Zeiten dienen, in denen die Wirklichkeit in die Normalität der Merkel’schen Regierungen einbrach und man ihr nicht länger ausweichen konnte. Die Euro-Krise führte zur Gründung der AfD, die Aufnahme syrischer Flüchtlinge zu ihrem Erstarken, Corona zu ihrer Radikalisierung. Merkel tat in diesen Krisen, was getan werden musste. Dreimal hielt sie Europa zusammen. Aber dreimal kostete es sie Akzeptanz. Ihre Macht fußte auf dem Versprechen einer wohltemperierten Politik. „Politik ist das, was möglich ist“, sagte sie nach einem eher kläglichen Klima-Kompromiss. Das war die politische Ausformung einer Normalität in Perfektion.

Nicht dass man keine Kompromisse schmieden soll – im Gegenteil, auch ich habe das während der letzten drei Regierungsjahre getan. Der Kompromiss ist eine große demokratische Errungenschaft. Nur liegen zwischen „möglich sein“ und „möglich machen“ ein Verb-Unterschied und zwei Welten. Die eine ist statisch, die andere dynamisch, die eine findet sich ab, die andere sucht nach dem Mehr. Und damit sind wir bei dem Spannungsverhältnis, das Politik wahrscheinlich seit je begleitet und in den letzten Jahren eine brennende Aktualität bekommen hat: Reicht „statikós“ – zum „Stillstehen bringend“, wie der Duden die Herkunft des Wortes „Statik“ erklärt? Oder braucht es – weiter dem Duden folgend – eine auf Entwicklung gerichtete Triebkraft, Dynamik?

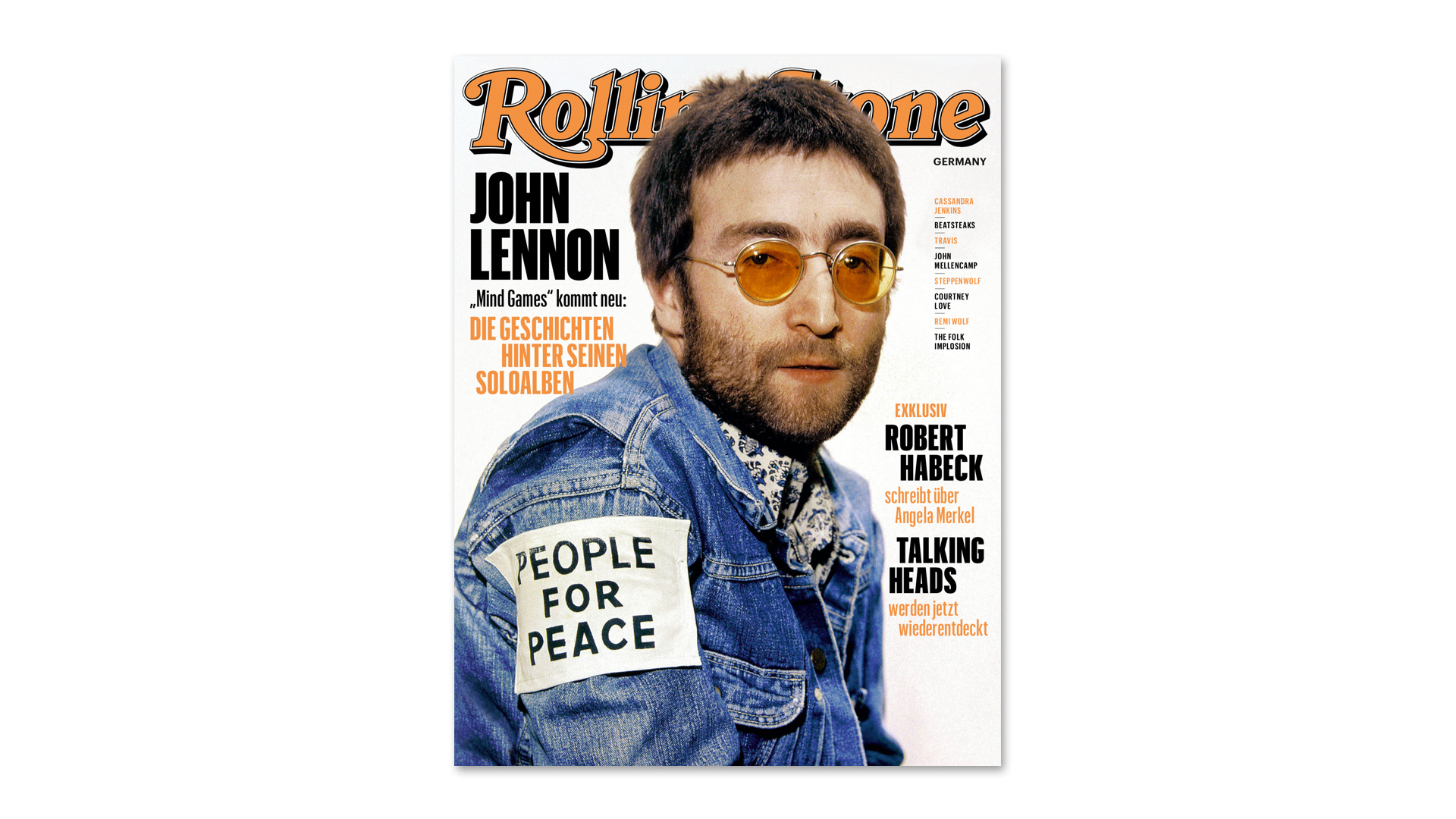

Das Habeck-Grußwort in der ROLLING-STONE-Ausgabe 07/24. Hier bestellen!

Diese Frage ist alles andere als abstrakt. Vor etwa einem Jahr stand ich in Duisburg vor Tausenden Stahlarbeitern und Stahlarbeiterinnen von Thyssenkrupp. Eine stolze Tradition im Rücken, die die Region und ihre Menschen geprägt hat. Die wertvolle Arbeitsplätze geschaffen hat und Teil einer langen Wertschöpfungskette in der Region selbst ist. Die Stahlbranche steht weltweit unter Druck, weil es zu viel Stahl auf dem Weltmarkt gibt und weil ein neuer Wettbewerb begonnen hat – der um grünen Stahl, um Klimaneutralität. Diesen Druck spüren die Stahlarbeiter, und das war an dem Tag in Duisburg zu spüren. Sie waren ziemlich laut und pfiffen, aus Sorge um ihre Arbeitsplätze, um ihre Zukunft. Auf ihren roten T-Shirts stand „Stillstand hat noch nie etwas bewegt“.

Das, was sie von der Bundesregierung wollten (und erreicht haben), war eine Förderung für die Umstellung der Produktion auf grünen Stahl. Sie demonstrierten für etwas Neues, für eine Pionierleistung, dafür, dass ihre Tradition – festgehalten in den ikonischen Bildern der glühenden Hitze der Hochöfen – in die Zukunft überführt wird. Weil sie sonst keine Zukunft mehr in Deutschland haben.

„Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde verschleppt, der Ausbau der Stromnetze genauso“

Solche Notwendigkeiten der Veränderung gibt es gerade zuhauf. Umso mehr, weil etliches aus Sorge, dass es mit Zumutungen einhergeht, in den letzten Jahrzehnten liegen geblieben ist. Weil russisches Gas so schön billig war, hat Deutschland sich in die Abhängigkeit begeben, nicht blind, sondern sehenden Auges. Der Preis, den das Land – Wirtschaft und Gesellschaft – dafür bezahlt, ist enorm. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde verschleppt, der Ausbau der Stromnetze genauso, der Aufbau von Wasserstoffnetzen fand nicht statt, CCS ebenso wenig – mit dem Ergebnis, dass wir jetzt alles in vielfach höherer Geschwindigkeit tun müssen, weil es ja nun mal getan werden muss. Die Beschleunigung von Genehmigungen in etlichen Bereichen, die Reform des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, der Abbau von Bürokratie, Fachkräfte-Einwanderung – wir holen jetzt nach, was lange versäumt wurde.

Unnötig zu sagen, dass hier auch ein Erklärungsansatz liegt, warum die Ampel so unbeliebt ist. Natürlich gibt es auch Management- oder Performanceprobleme. Aber vielleicht gerät Zustimmung nach einer langen Phase ohne Anstrengung auch strukturell unter Druck, wenn eine Regierung eine Reformregierung ist.

Im letzten Wahlkampf hieß es oft, die Ära Merkel gehe zu Ende. Aber vielleicht haben wir uns nicht klar genug gemacht, was damit gemeint war. Für mich ist die Ära Merkel ebenjene Ära der Normalität in Perfektion, die dem Land Stabilität, der Union die Mitte und den Deutschen das Gefühl gab, dass wir Weltmeister bleiben können, indem wir alles lassen, wie es ist. Nur war die Stabilität lediglich eine an der Oberfläche, inzwischen ist die geglaubte Normalität zerbrochen.

Der Krieg ist zurück – in Europa und in unserer Nachbarschaft in Israel, die Globalisierung steht unter Druck, was eine Exportnation beunruhigen muss, die globale Erderwärmung nimmt immer mehr zu, unsere Freiheit ist von innen wie von außen angegriffen. Das bedeutet das Ende der Ära Merkel. Die Wirklichkeit ist nicht stabil und Normalität nicht der glückliche Aggregatzustand, der nur manchmal durch disruptive Krisen gestört wird. Der Boden, er schwankt.

„Normalität ist derzeit nichts Gegebenes, aber etwas Erreichbares und Gewinnbares“

Angela Merkel wird inzwischen auch wissen, dass eine Politik der Normalität, wenn Letztere fragil geworden ist, schnell zu einer vorgegaukelten wird. Und das ist zumindest der Korridor einer Antwort auf die Frage, was jetzt zu tun ist. Zwischen behaupteter oder gespielter Normalität, dem So-Tun, als ob sich alles schon von allein wieder einrenkt, einerseits, und der Panik, Panikmache und dem Runterreden andererseits gibt es einen Mittelweg, der zu einer neuen Mittepolitik führen kann: sich die Wahrheit zumuten und gleichzeitig Lösungen anbieten. Daran arbeiten, dass Lösungen gemeinsam tragbar werden. Zwischen Schweigen und Brüllen liegt das Sprechen. Es muss jetzt ein anderes sein als das von Angela Merkel. Eines, das nicht nur Analyse liefert, sondern auch Lösungen bietet. Das vom Handeln unterlegt ist. Eines, das nicht nur sezierend nüchtern ist, sondern einnimmt.

Normalität ist derzeit nichts Gegebenes, aber etwas Erreichbares und Gewinnbares. Mit einer Politik, die die Möglichkeiten erweitert, die das Machbare nicht daran misst, was bisher gemacht wurde, sondern was gemacht werden kann. Ich denke, das könnte eine Brücke sein: die Zuversicht, eine neue Normalität erarbeiten zu können, was im Angesicht der Realität unseren Mut und unser Handeln erfordert.

Ich bin Angela Merkel in den letzten Monaten einige Male begegnet. Einmal vor einigen Wochen bei der Verabschiedung von Jürgen Trittin. Merkel hielt die Abschiedsrede. Ihr gelang es in nur zehn Minuten, Jürgen Trittin die Ehre zu geben, glaubhaft und anständig, und ihn gleichzeitig mit dem ihr eigenen feinen Spott zu sezieren, mit dem sie zwölf Jahre zuvor die Schleswig-Holsteiner bedacht hatte. Ich konnte nicht umhin, sie für diesen Humor zu bewundern.

Die beiden anderen Begegnungen waren an Tagen, die mich sehr bewegt haben: die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble, als wir gemeinsam von diesem großen Staatsmann Abschied nahmen. Das andere waren die Feiern für 75 Jahre Grundgesetz. Wir gingen ein paar Schritte zusammen, zwischen uns Margot Friedländer, die, geboren 1921, den Holocaust überlebt hat. Angela Merkel hatte Margot Friedländer, die ihren Rollator schob, untergehakt, in einer stillen, selbstverständlichen Art.

Wir mögen als politische Parteien über das streiten, was für unser Land richtig ist. So auch hier in diesem Text. Aber dass wir gemeinsam für unser Land streiten, für den Erhalt unserer liberalen Demokratie – das sollte immer unser gemeinsamer Grund sein.

Herzlichen Glückwunsch zum 70., liebe Bundeskanzlerin a. D.!