Ringen um Selbstbehauptung auf Bobs Terrain: Jakob Dylan kämpft mit den Wallflowers gegen den Schatten an

Wer will es Jakob Dylan verdenken, seinen nagenden Sprößling-Komplex auf ganz persönliche Art zu unterdrücken? Rechnen wir ihm hoch an, daß er sich nicht in Koketterie rettet oder psychologisierend um Kopf und Kragen redet. Den Lenden einer Lichtgestalt entsprungen zu sein ist, wir ahnen es, kein Zuckerschlecken, schon gar nicht, wenn man auf dem ureigenen Terrain des Übervaters um Anerkennung ringt.

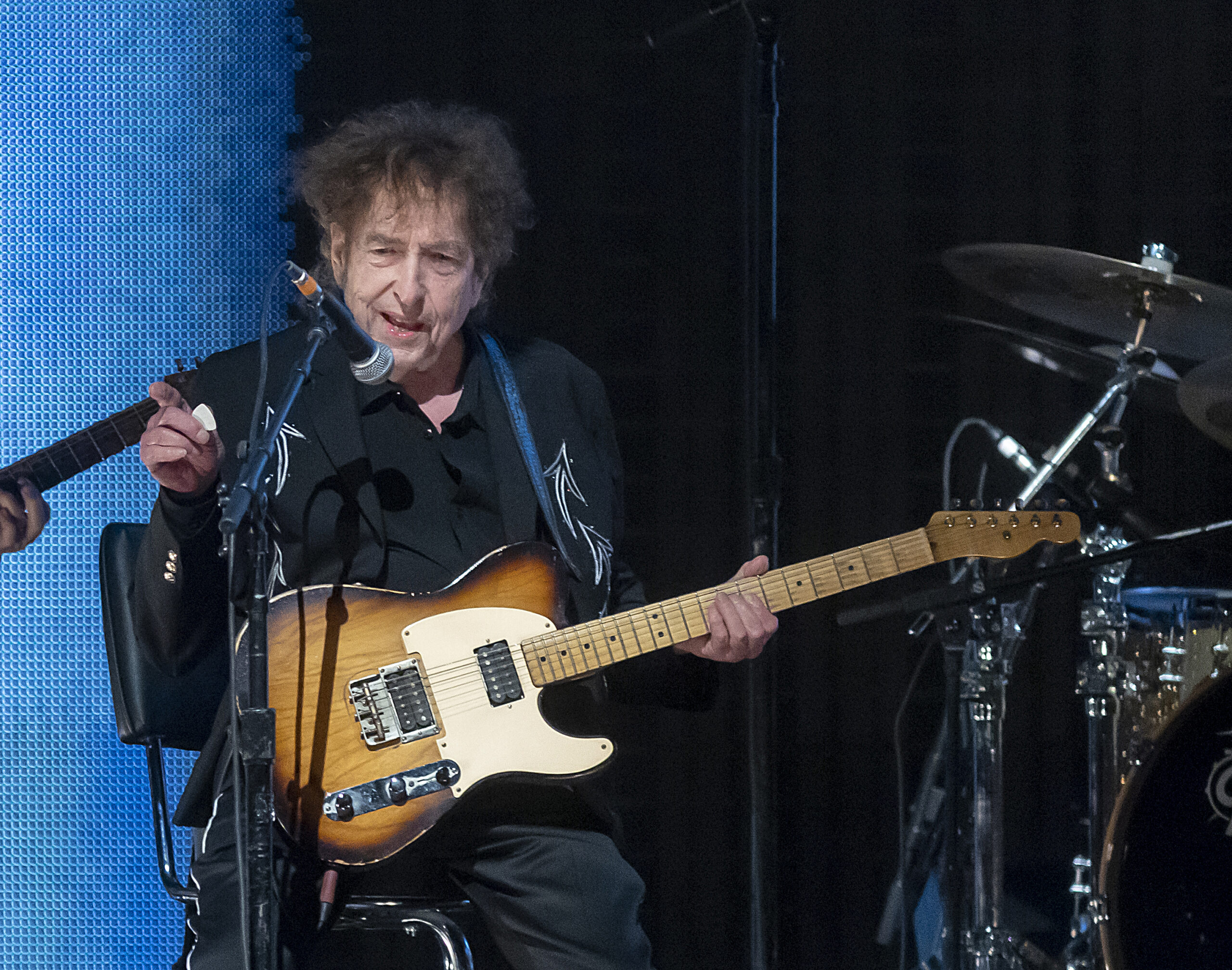

Und so hat Dylan junior eine probate Defensiv-Taktik entwickelt, die Neugierige zermürben solL Die Gitarre auf den Knien, sitzt er auf einer Couch, die dunklen Augen unverwandt auf den Fragenden gerichtet, freundlich antwortend, nie verdrießlich, sich aber unvermittelt den Saiten zuwendend, wenn es prekär wird und die Bannmeile ums Seelengerüst übertreten wird: pling, pling, plong. Die Augen schalten dann auf waid wundes Reh oder der Körper strafft sich, und der Bob-Filius schlüpft in die Rolle von Adas, der unsagbar schwer zu tragen hat an seinem Los.

Er habe sie so satt, die Fragen zu seinem Vater, und im übrigen seien es stets dieselben: „Was habe ich von ihm gelernt, gefallt ihm, was ich mache, steht er mir mit Rat und Tat zur Seite? Ich kann es einfach nicht mehr hören.“ Pling, plong. Noch übler, geradezu perfide, seien die immer gern gestarteten penetranten Versuche, ihm Bob-Infos zu entlocken. „Er hat 35 Jahre lang darauf geachtet, daß sein Leben nicht öffentlich breitgetreten wird, er hat die Presse konsequent auf Abstand gehalten, aber gewisse Leute respektieren das nicht und wundern sich, daß ich mich dazu nicht mißbrauchen lasse.“ Ob er mir denn nicht wenigstens verraten könne, frage ich unschuldig, wieviel sein Erzeuger so verdiene und ob er mal was mit Patti Smith gehabt habe. Ein paar Sekunden starrt er mich ungläubig an, pling, pling, plong, bevor er losprustet Beinahe, sagt er lachend, hätte ich ihn zum besten gehabt. Manchmal wisse man wirklich nicht genau, was hinter solchen Fragen stecke.

Don ‚t think twice, its all right.

Jakob Dylan ist Songwriter und Sänger der Wallflowers, deren zweites Album „Bringing Down The Horse“ von T-Bone Burnett produziert wurde, in Amerika weithin Beachtung fand und dort sogar in die unteren Regionen der LP-Charts vorstieß.

Die embryonalen Anfänge der Band liegen freilich bereits acht Jahre zurück. Er hatte in diversen Highschool-Groups gespielt, erinnert sich Jakob, bevor er begann, das Songwriting ernst zu nehmen und das Musikmachen an und für sich. Wie die Replacements habe die erste Besetzung der Wallflowers geklungen – zu gleichen Teilen Songs und Lärm. Vor fünf Jahren entstand das erste Album, von dem sich Dylan inzwischen vorsichtig distanziert. „In Los Angeles stürzen so viele Eindrücke auf dich ein, ich war erst 21, und das ganze Projekt wurde im Eiltempo durchgezogen. Aber was soll’s you have to get your ya ya’s out, you know.“

T-Bone Burnett, darauf ist der junge Dylan stolz, wurde nicht über Daddys Büro bemüht, der Geist der Rolling Thunder Revue nicht beschworen. Statt dessen schickte ihm Jakob ein anonymes Demo, ohne sich großen Hoffnungen hinzugeben. „Der Mann ist überbeschäftigt und arbeitet immer an mehreren Projekten gleichzeitig. Aber für mich war er erste Wahl, weil ich so viele der Platten liebe, die er produziert hat, von Costello bis Orbison.“ T-Bone seinerseits gefielen Jakobs Songs, Telefone liefen heiß, ein Deal wurde geschmiedet. „Die Leute vergleichen unser erstes Album mit dem neuen und meinen, überall T-Bones Einfluß herauszuhören, sogar in den Songs.“ Dylan greift energisch in die Saiten. „Tatsächlich hat er uns wertvolle Tips gegeben, aber die waren zumeist subtiler Natur. Auch seine Produktionstechnik ist mehr auf einen homogenen Sound hin ausgerichtet als auf eine persönliche Note. Letztlich ist es nichts anderes als ein Wallflowers-Album, das gut klingt.“ Weitere Kollaborationen mit Burnett, da ist sich Dylan sicher, werden folgen. Über die musikalischen Einflüsse seiner Band und ihren Wandel kann er indes nur Mutmaßungen anstellen. Die Alternative-Country-Schublade sei jedenfalls die falsche. „Es ist seltsam“, sagt er, „aber nichts von dem, was wir lieben, schlägt sich erkennbar in unserer Musik nieder: James Brown, Emmylou Harris, Jesus Lizard. Ich glaube allerdings schon, daß ihre Intensität inspirierend ist Im übrigen halte ich nicht viel davon, meine Musik zu analysieren.“ Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder: He ’s an artist, he don’t look back.