Villagers

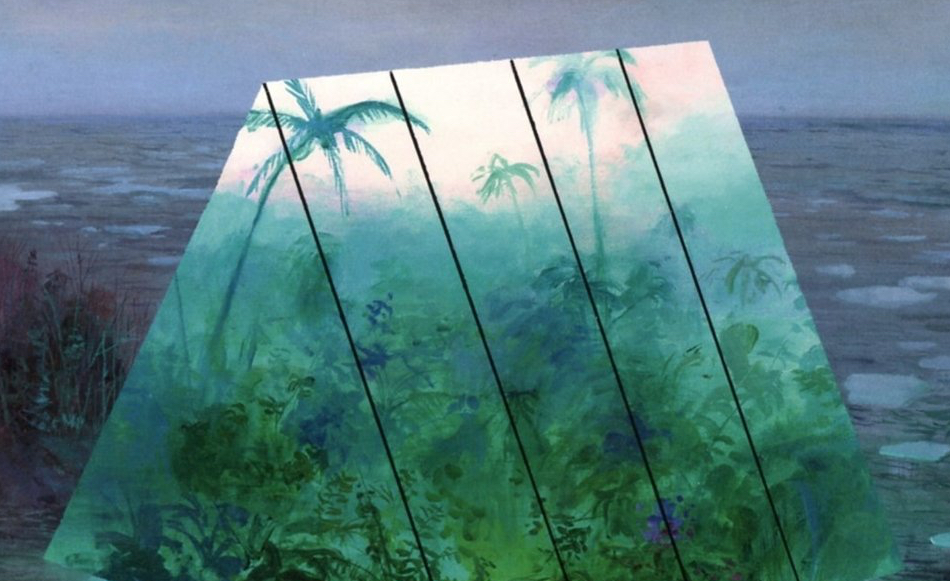

Awayland

Domino

Es war ein quälendes Déjà-vu, als vor drei Jahren „Becoming A Jackal“ erschien. Ein Debütalbum, die Songs geschrieben von einem jungen Burschen aus Dublin – aber nichts klang hier irisch, folkloristisch, polternd. Pop war es aber auch nicht. Wo hatte man solche fragilen, zögerlichen Songs schon gehört, oft mit Sprechgesang, mit Lücken, brüchig, feierlich? So aufgeregt andererseits, die Klavierkadenzen wie bei dem überkandidelten Mika, dann schwere Trommeln, flirrende Geigenläufe, Falsettgesang? Bei Conor Oberst sicherlich, auf den frühen, nervösen, rätselhaften Alben von Bright Eyes, die wie Art Rock arrangiert waren, eklektisch, fiebrig, verhallt. Ein Mann am Rande des Nervenzusammenbruchs! Auch Conor O’Brien arrangiert mit der Begeisterung und Fantasie der frühen Genesis, manchmal auch wie der spätere Peter Gabriel oder Bill Callahan, mit und ohne Smog. Ein Idiosynkrat. Ein Träumer. Ein Visionär. „I Saw The Dead“ hieß das erste Stück des schmächtigen Jungmannes, und es war schon ordentlich surrealistisch. Wie bei Bright Eyes fügen sich die Sound-Module in einen zugleich weltraumweiten und unbedingt intimen Zusammenhang.

So beginnt auch „Awayland“ verhalten, beinahe lieblich, süßlich – „My Lighthouse“ ist nicht der Song, der den Gedanken an Conor Oberst hinwegwischen würde. Aber dann faszinieren Villagers mit dem epischen Panorama einer hymnischen Stadion-Band, Streichern, Bläsern, Orgeln, Elektronik – alles wird aufgefahren, so als hätte man O’Brien all diese Instrumente an die Hand gegeben, damit er auch wirklich alle einsetzt. Frank Zappas „Hot Rats“ ist nah, das fabelhafte „Peaches En Regalia“! Conor O’Brien ist ein Symphoniker, und er liebt auch das Furioso des Klaviers, das Schmettern der Bläser. „Awayland“ umarmt den Hörer heftig mit dem, was O’Brien einfach „Schmalz“ nennt; die Songs sind kurz, sie entwickeln sich schnell und unvermutet, sie sind melodisch so süffig wie die meisten Lieder von „Becoming A Jackal“.

Dass aus Villagers keine Elbow werden, hat auch mit den Surrealismen zu tun, die O’Brien in die Texte spintisiert: Fieberträume, sadomasochistische Fantasien, Dämonen im Garten. Schon auf dem Debüt explodierten die erhabenen Momente wie in Soundtracks, wenn die Spannung kaum noch auszuhalten ist. „Awayland“ erschließt sich ähnlich langsam wie das juvenile Meisterwerk, das ich kürzlich staunend wiederhörte: Ja, war das damals denn nicht das Album des Jahres? „Awayland“ versöhnt die Sensibilität und Introspektion Paul Simons mit den sonischen Schwelgereien von Radiohead, verblüfft mit süßen Zwiegesängen und abenteuerlichsten Sprüngen. Und dann der Beginn des zweiten Songs, „Earthly Pleasure“: „Naked on the toilet with a toothbrush in his mouth/ When he suddenly acquired an overwhelming sense of doubt/ Every single piece of baggage he’d been holding on his back/ Was beginning to dig in and so his back began to crack …“ Ein vollkommen unirdisches Wunderwerk. Diesmal wird die Welt hören.