Ursula Rucker

Ma‘ at Mama

Nicht Rappenn, sondern Dichterin und demonstrativ moralisch

Nirgends auf der Welt ist es so leicht, sich als guter Mensch zu positionieren, wie im Genre der Rap-Musik – weil dort ja die meisten alles tun, um böse, geil und geldgierig zu erscheinen. Ursula Rucker aus Philadelphia ist eine von den demonstrativ Guten, so gut, daß auch ihr drittes Album wieder auf dem Berliner Label !K7 erscheint, weil sich in den USA wenige interessieren.

Eine Erzieherin, die die eigenen Söhne keine Arschwackel Rap-Videos sehen läßt und fremden Kindern vorführt, wie gefährlich die „Vom Gangster zum Millionär“-Legende ist. „Become a poet! Become an anti to this holy shit!“ schlägt sie im neuen Stück „Rant (Hot In Here)“ vor, mit Seitenhieb gegen Nellys Auszieh-Hit, wie immer in sanftem Konversations-Ton ins Mikrophon gesprochen. Sie sei keine Rapperin, sagt sie, sondern Dichterin.

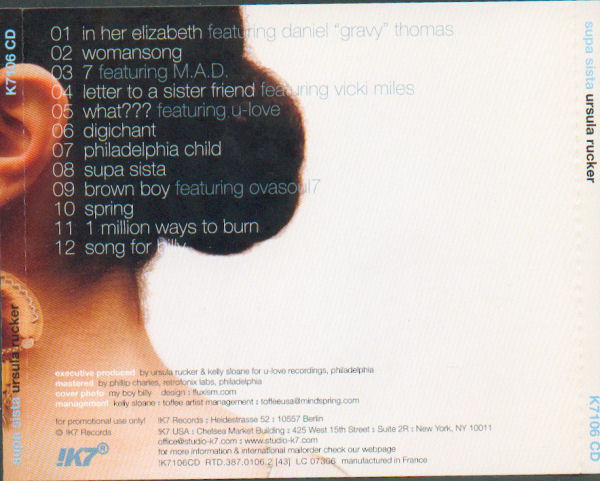

Schon beim ersten Album „Supä Sister“ von 2001 warfen ihr einige Kritiker vor, ihre Stücke seien zu geschmäcklerisch, zu leicht zu schlucken, um einen echten Punkt hinter die inhaltlichen Anliegen zu setzen. Man könnte das als subversive Strategie verstehen, aber auch „Maat Mama“ stellt die Frage neu: Warum macht Ursula Rucker überhaupt Platten? Produzent Anthony Tidd und andere Mitarbeiter haben wohlklingende, teils anregend bekiffte, teils ziemlich langweilige Cool-Jazz und Soul-Funk-Tracks für sie gemacht, und thematisch kreist Rucker (man versteht bei ihr fast jedes Wort) wieder um die etablierten Themen: Sexismus, Kapitalismus, Rassismus, afroamerikanische Spiritualität. Da sie oft ältere Texte aus dem Archiv holt, gibt es bis auf eine pflichtschuldige Abu-Ghraib-Erwähnung keine aktuellen Bezüge. Als eine der wenigen Frauenstimmen im moralischen Rap kann sie sich das schon leisten, nur die dreihundertste Aufzählung schwarzer Kulturhelden („Libations“) und die Nostalgie-Stunde über gute alte HipHop-Zeiten („Church Party“) hätte sie sich sparen können, das besorgt schon Missy Elliott.

Am besten ist Rucker, wenn sie in relaxter Manier plötzlich Galle spuckt, ohne daß ihr das Gesicht verrutscht wenn sie in „I Ain’t (Yo‘ Punk Ass Bitch)“ dem Mann gebietet, er solle ihren Weg zur Erleuchtung bitte nicht mit seiner Gegenwart verschmutzen, wenn sie in „Children’s Poem“ eine Tirade über die 100 Arten des Kindesmißbrauchs losläßt, daß einem wirklich schlecht wird. In „Poon Tang Clan“, dem besten, nur vom energischen Schlagzeug begleiteten Stück über fcmale bkd; power, gelingt ihr ein knallender Parolen-Refrain, „Poon Tang Clang ain’t nothing to fuck with“. Den sie leider nicht oft genug wiederholt. Vielleicht sollte Ursula Rucker doch mehr rappen und weniger dichten. (K7/RTD)