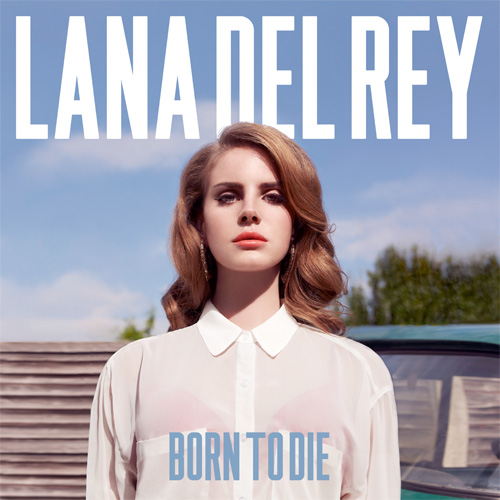

Lana Del Rey

Born To Die

Universal VÖ: 27. Januar 2012

Musikjournalisten sind normalerweise nicht so leicht entflammbar. Doch als ich im letzten Sommer Lana Del Reys „Video Games“ bei YouTube entdeckte, war das schon eine Art popkulturelle Epiphanie: Die hübsche Sängerin mit den seltsam verspritzten Lippen, die grobkörnigen Retro-Bilder eines längst untergegangenen Amerikas und vor allem die schwere Süße der symphonischen Musik. All das bündelte sich zu einem melancholischen Mahlstrom, der einen tiefer und tiefer zog – dahin, wo das kollektive Unterbewusstsein schläft. Ich hatte das Gefühl, Lana Del Rey trauert um eine Kultur, die ihre Neugier und ihren Glauben an die Zukunft verloren hat.

Die Musik-Blogger hielten die Sängerin zunächst für ein überdurchschnittlich begabtes Indie-Girl aus Brooklyn. Doch inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die 25-Jährige bereits seit zwei Jahren bei Universal Deutschland unter Vertrag ist. Glücklicherweise gab ihr die Plattenfirma viel Zeit und die richtigen Produzenten und Co-Songwriter. „Video Games“ schaffte es in Deutschland so auf Platz eins der Single-Charts, auch in vielen anderen Ländern ereichte das Stück die Top Ten.

Doch das offizielle Debütalbum „Born To Die“ – nach der von David Kahn produzierten Fingerübung „Lana Del Rey a.k.a. Lizzy Grant“ – ist mehr als eine Sammlung großartiger Popsongs: In den düster und schwül aufgeladenen Szenarios bündelt sich das Lebensgefühl einer von Abstiegsängsten und Selbstmitleid gequälten urbanen Mittelschicht. Der Titelsong verbindet diesen Weltschmerz besonders gelungen mit einer schwelgerisch romantischen Pop-Grandezza – ungefähr so, als hätten Massive Attack ein Album für Julie London produziert. Im Video stilisiert sich die Sängerin als blumenbekränzte und von zwei Tigern flankierte Göttin – und endet doch als Leiche in den Armen eines schönen jungen Mannes. „Geboren, um zu sterben“ – das klingt ja auch wie die Antithese zum Hit des Grafen Unheilig. Ein bisschen „Born To Lose“, ein wenig „Live Fast, Die Young“. Lana Del Rey und ihre musikalischen Mitstreiter inszenieren die Welt als überlebensgroßes Hollywood-Melodram – Motto: besser zu viel als zu wenig! Und auch die opulente Musik geizt nicht mit Referenzen zwischen Bruce Springsteen, Frank Sinatra und Tyler, The Creator.

Schwermütig schöne Torch-Songs repräsentieren allerdings nur einen Teil des Albums. Das hinreißend rockige „Hey Lolita Hey“ klingt nach einer dezent apokalyptischen Version des französischen YeYe-Pop. Lana Del Rey gibt hier einen ungesunden Männertraum, der Boys wie Dominosteine zu Fall bringt und sich trotzdem nach dem Einen, dem Richtigen sehnt.

„Million Dollar Man“, „Put The Radio On“, „Dark Paradise“ – die Songs des Albums sind durchweg exzellent. Keine umständliche Artikulation von Befindlichkeiten, kein Drang zu unnötigen musikalischen Mätzchen: Dies ist Pop, wie ihn Elton John in seinen besten Jahren nicht besser hinbekommen hätte. Doch erst die quecksilbrige Stimme von Lana Del Rey erweckt die Songs zum Leben. Mädchenhaft hohe Kiekser serviert sie ebenso lässig wie das rauchig-elegante Gurren einer Femme Fatale. „Born To Die“ ist den Hype wert, der um Lana Del Rey gemacht wird: Es ist Pop in Vollendung, inszeniert von einer Sängerin, wie man sie lange nicht gehört hat. (Universal)

Beste Songs: „Born To Die“, „Million Dollar Man“