Johnny Cash

American VI: Ain’t No Grave

Universal 2010

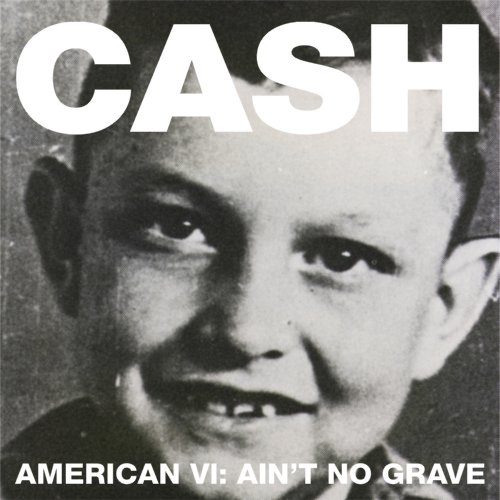

Es waren die Gospelsongs, die ihm seine Mutter einst beibrachte, über die der kleine Johnny – der uns vom Cover des letzten Teils der „American Recordings“-Reihe mit schiefen Milchzähnen anlächelt – zu Gott und zur Musik fand. Und beidem blieb er ein Leben lang treu. Drei Tage, nachdem die geliebte June im Mai 2003 von ihm gegangen war, soll er bereits wieder im Studio gewesen sein, um dem Tod ins Auge zu sehen, mit der Gitarre in den zitternden Händen und der Hoffnung auf Erlösung im Herzen.

Von Anfang an spielte der alte Schnitter ja die Hauptrolle auf den „American Recordings“, diesem Zusammentreffen von Pop und Ewigkeit, Inszenierung und Wahrhaftigkeit. Zunächst war er noch als grimmiger, teuflischer Geselle aufgetreten, dann als rätselhafter Fremder. Auf „Ain’t No Grave“ begrüßt Cash ihn nun mit bebender Stimme wie einen alten Freund. „Just let me sail into your harbor of lights/ And there and forever to cast out my line/ Give me my task and let me do it right/ And do it with all of my might“, singt er in „1 Corinthians 15:55“, dem wohl letzten Song, den er vor seinem Tod im September 2003 schrieb, zu seinem Gott. Auch die anderen Lieder, die er auswählte, ziehen dem Tod den Stachel: Sheryl Crows „Redemption Day“ etwa, der Hank-Snow-Klassiker „It Don’t Hurt Anymore“ und „Satisfied Mind“, das schon viele große Sinnsucher von Bob Dylan bis John Martyn sangen, als sie kurzzeitig glaubten, selbigen gefunden zu haben.

Musikalisch bietet „American VI – Ain’tNo Grave“, das nun den endgültigen Abschluss der großen Reihe bilden soll, freilich keine größeren Überraschungen. Die Begleitmusiker um die Heartbreakers Benmont Tench und Mike Campbell liefern die seit dem Erfolg von „American III: Solitary Man“ bewährte, warmakustische Begleitung.

Und Produzent Rick Rubin sorgt dafür, dass der alte Mann auf seinem letzten Weg gestützt wird. Auch wenn das nicht immer so subtil und kitschfrei gelingt wie bei der Darbietung von Kris Kristoffersons „For The Good Times“, bei dem Cash jeder irdischen Schwere enthoben zu sein scheint. Am besten ist „Ain’tNo Grave“ in den Momenten, in denen es Cash noch einmal gelingt, all seine Kraft zusammenzunehmen. Wie etwa im eröffnenden Titelsong, der – unterstützt von den Avett Brothers so druckvoll und vielschichtig gerät, wie man es auf den letzten Alben der „American Recordings“-Serie oft vermisste. Oder in Bob Nolans „Cool Water“, das in seiner düsteren Kargheit tatsächlich an das erste Cash-Rubin-Album von 1994 erinnert. An letzter Stelle singt er dann sogar – wie vor ihm unter anderem schon Freddy Quinn – den hawaiianischen Abschiedsgruß „Aloha Oe“. „Until we meet again“ – wenn der Pop vorbei ist, dann bleibt nur noch die Ewigkeit. Höhepunkt: „Ain’t No Grave“