Florence + The Machine

How Big, How Blue, How Beautiful

Florence Welch und wie sie die Welt sieht: Großer Pop mit Momenten nüchterner Klarheit, prallen Fanfaren und Wagemut.

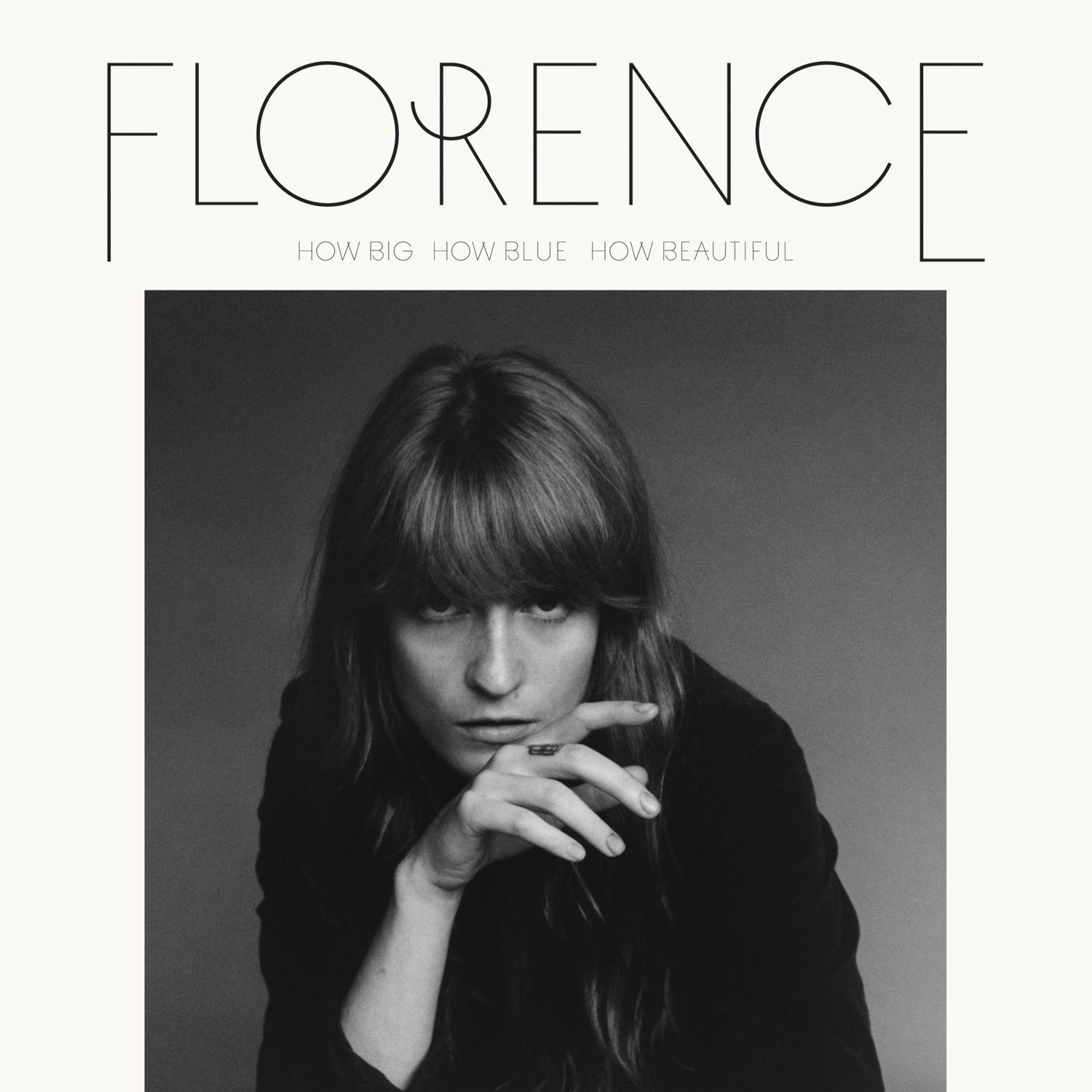

Einst war sie eine Waldfee, die auf „Lungs“ (2009) zwischen Vögeln und Blumen ihr Innerstes außen trug, eine bleiche Ophelia, die sich zwar für „Ceremonials“ (2011) die Lippen rot schminkte, sich aber weiterhin vom Betrachter und der Welt abwandte, mit geschlossenen Augen ihre eigene Fantasiewelt erträumte. Der Traum ist aus: Bei „How Big, How Blue, How Beautiful“ scheint dieses betörende Fabelwesen im nüchtern-schmucklosen Schwarz-Weiß angekommen, es schaut uns und der Realität unvermittelt ins Auge.

Traumfetzen und Wassermetaphern

Zwar irren noch Traumfetzen durch Florence Welchs neue, der Welt zugewandte Lieder, doch ihr Ton ist verbindlich und direkt. „Don’t touch the sleeping pills, they mess with my head“, singt sie im Pop-Meisterwerk „Ship To Wreck“, übersetzt Versagensängste in Untergangsfantasien, erlaubt sich ein letztes Mal all jene Wassermetaphern, die ihr Produzent Markus Dravs von nun an verboten hat.

Alles Verschwommene, Verwischte macht der neuen Unmittelbarkeit Platz und Songs, die fast alle als Hitsingles taugen. Stücke wie der Disco-Flirt „Queen Of Peace“, das vielstimmige „Third Eye“ oder das sich mit raffinierten Synkopen in einen tollen Twist steigernde „Delilah“.

Auf „How Big, How Blue, How Beautiful“ bleibt trotzdem ausreichend Platz für Verwegenes – von „St Jude“, bei dem Welchs Gesang um in Zeitlupe oszillierende Synthieharmo-nien mäandert, über die durchdringende Gitarren-Impression „Various Storms & Saints“ bis hin zum psychedelischen Gospel „Mother“. So viel Eskapismus, so viel magischer Realismus!

Und dann sind da noch die Trompeten, die viele Stücke verzieren und einem das erste Mal in „What Kind Of Man“ entgegentröten und sogar das unwiderstehliche Gitarrenriff übertönen. Seit „Love This Giant“ (2012) von David Byrne und St. Vincent ist keine Pop-Platte so wagemutig mit Bläsern umgegangen.

Will Gregory von Goldfrapp hat sie arrangiert, gibt diesem elektronisch informierten Indie-Pop eine ganz eigene Qualität. Etwa im Titelsong, der im Finale zu einem verschnörkelten Hymnus wird und das Leitmotiv des Albums opulent in Szene setzt: Je schöner und unbedingter die Liebe ist, desto größer ist die Traurigkeit, die ihr innewohnt.

Alle Alben von Florence + The Machine sind Trennungsdramen. Auf diesem vertont sie die Phase der ernüchterten Nachbetrachtung, erinnert ans Bangen und Hoffen, an das Warten auf einen Anruf, der nie kommt, und schaut trotzig nach vorn: „Yes, I’m gonna be free and I’m gonna be fine/ But maybe not tonight“, heißt es in „Delilah“. Willkommen im wirklichen

Leben, Florence Welch!