David Bowie

The Next Day

Sony/BMG

Das erste Bowie-Album seit zehn Jahren überraschte viele Hörer – weil es keinen neuen Sound präsentierte. Das Material an sich, Songs über Kriege, Schützengräben, Schulmassaker, war dafür umso stärker.

Sein „Panoptikum der letzten 40 Jahre“, seine „Bilanz“: So wurde „The Next Day“ von vielen Rezensenten beschrieben. Dabei gehört schon Fantasie dazu, sich dieses David-Bowie-Album als „Werkschau“ vorzustellen. Er sollte hier also nach Ziggy klingen, dort wiederum lugte der Bowie des New Wave á la „Fashion“ um die Ecke. Ein Kritiker glaubte gar die Bruderschaft der Platte zu „Young Americans“ zu erkennen, weil ein Saxofon zu hören ist.

Das eigentliche Problem aber war, dass man Bowie diese angeblichen Referenzen zum Vorwurf gemacht hat.

Dieses strenge Maß ist verblüffend. Beim zweiten großen Comeback des Musikjahres 2013, Paddy McAloon alias Prefab Sprout, hat man das Altbewährte herbeigejubelt. Alle waren froh, dass „Crimson/Red“ so klang wie ein Album, das McAloon 1988 nicht veröffentlichen durfte, man es aber irgendwie längst im Ohr hatte.

Wenig erinnert an den alten Bowie

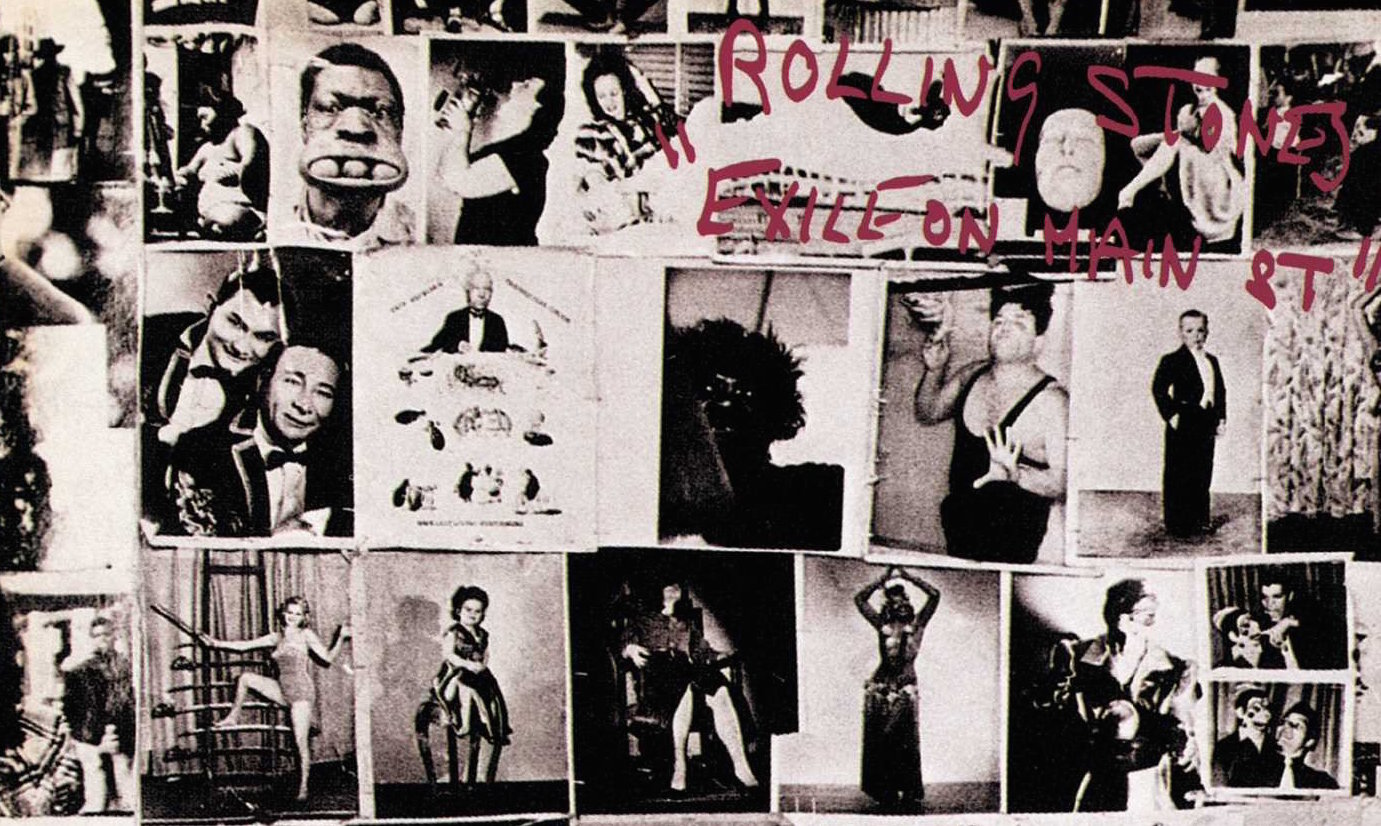

Warum war man bei Bowie so hart? Angesichts des gigantischen Backkatalogs des Sängers versuchten einige, das neue Werk durch Bezüge zu relativieren. Wer aber glaubte, dass das Albumcover – eine Abwandlung des „Heroes“-Fotos von 1977 – Rückschlüsse böte, machte es sich zu leicht. Der Musiker selbst schwieg zu den Songs.

Es gibt da wenig zu relativieren, die Referenzen an das frühere Schaffen sind schnell hinter sich gebracht. Es gibt auf dem 27. Studioalbum – womöglich nur ganze zwei Verweise. „If You Can See Me“ spiegelt, mit seinen plötzlichen Höhen-Abfällen und anschließendem Tempo-Rausch nach oben, die Identitätsstörungen von „TVC 15“ (1976) wider. „You Feel So Lonely You Could Die“ endet mit dem gleichen Schlagzeugrhythmus, den einst „Five Years“ (1972) einleitete – in beiden Liedern geht es um die Apokalypse, und wie das Dasein als einziger Überlebender noch möglich sein kann.

Hat man diese zwei Parallelen hinter sich gelassen, wird das ganze Album gleich viel leichter. Mit Produzent Tony Visconti führte Bowie den Sound seiner letzten zwei Platten, „Heathen“ (2002) und „Reality“ (2003) fort: Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier. Alles wird härter im Chorus – die gute alte Rock-Dramaturgie. Wenig Hall, kaum Effekte. „Dancing Out In Space“: Sparsam eingespielt, am auffälligsten ist hier noch der vielstimmige Gesang. Früher hätte das doch ganz anders geklungen, der Bowie des Space-Age hätte hier längst wieder den Countdown gezählt und dann im Off die Zündung angestellt.

Das ewige „Pop-Chamäleon“

Wer an „The Next Day“ also bemängelte, dass der – immer wieder so schrecklich – als „Pop-Chamäleon“ bezeichnete Sänger hier keine Wandlungsfähigkeit zeige, oder, noch schlimmer: Trends setze, der vergisst: die letzte Überraschung durch Klangdesign präsentierte Bowie womöglich mit „Earthling“. Und das war 16 Jahre her. Ein Album mit sehr guten Songs im Drum’n’Bass-Arrangement, das aber keiner außer Moby leiden mochte.

Die größte Stärke von „The Next Day“ sind die Themen. Wie wichtig Themen sind, zeigt ein Blick auf Kollegen ähnlichen Alters. Paul McCartney, 72, ist mit seiner letzten LP „New“ einen anderen Weg als Bowie gegangen. Das Ich, das Ich: McCartney singt wieder viel vom Alter und über seinen eigenen Stellenwert als junger Mann und heute. Bowie aber kehrt seine Künstler-Biografie nicht mehr nach außen. Er wird wieder zum klassischen Geschichten-Erzähler. Welthistorie. Das tat er zuletzt bei „Hunky Dory“ 1971, also bevor er sich in eine Bühnenpersönlichkeit verwandelte. Bowie sang jetzt wieder als Beobachter. Über den ersten Weltkrieg, Soldaten-Training, Schützengräben, dann Hexenjagd im Mittelalter, eine Fabrikarbeiterin sowie über eine neue Form der Schwerelosigkeit im All.

Mit David Bowie haben diese Song-Fantasien nichts zu tun. Das allesamt sind Texte, die auch aus der Lebensperspektive eines 20-Jährigen hätten stammen können, den die Zeitmaschine einfach irgendwo ausgespuckt hat.

Gewehre aus dem Off?

Es ist seine große Kunst, diese dramatischen Inhalte eben nicht mit Effekten zu unterlegen. Bowie-Verehrer Beck hätte beim Thema Krieg längst Gewehre im Off schießen lassen. Kein Wort auch über Bowies Herzinfarkt vor fast 13 Jahren, der zu seinem Rückzug aus dem Geschäft geführt hatte. Er lässt, im klassischen Sinne, die Songs sprechen – aber eben nicht für sich, sondern durch Schilderung anonymer Schicksale.

Das machte „The Next Day“ so unbefriedigend für manche, die wissen wollten, was der Mann die letzte Dekade nach seinem Zusammenbruch so gemacht hat. Aber wäre es nicht kurios, Bowie über seinen Blick in den Abgrund singen zu hören? Wie George Michael es mit „White Light“ getan hatte?

Selbst die Vorabsingle „Where Are We Now?“, die viele Fans bis ins letzte Wort sezierten, schildert nur vordergründig eine Story aus Bowies Leben. Seine wehmütigen Erzählungen vom Berlin der Endsiebziger, das Kaufhaus des Westens, den „Dschungel“-Club, Potsdamer Platz, die „Bösebrücke“ – sie sind beim Hörer zu eigenen Vorstellungen geworden, eine einfache Geschichte über West-Berlin und die Wiedervereinigung. Wer das Lied hört, denkt an sich selbst in Berlin, egal, ob man da schon mal war.

Abrechnung mit dem Dasein als Berühmtheit

Überhaupt, die Singles: Mit „Where Are We Now?“, „The Stars (Are Out Tonight)“ und „Valentine’s Day“ lieferte Bowie drei erste Eisbrecher ab, die es mit seinem Spektakel von 1983 aufnehmen können; damals durchpflügte er mit „Let’s Dance“, „China Girl“ und „Modern Love“ die Charts. „The Stars (Are Out Tonight)“ handelt dabei weniger von den Sternen als eben den Stars. Und ist, man mag es kaum glauben, seine erste Abrechnung mit dem Dasein als Berühmtheit, seit er Ziggy Stardust 1973 beerdigte: „Stars are never sleeping /Dead ones and the living/ We live closer to the earth /Never to the heavens“.

„Valentine’s Day“ wiederum klingt wie optimistischer Britpop (vielleicht erklärte Noel Gallagher den Song deshalb zum Geniestreich), hat aber Schulmassaker zum Thema. Wieder ein Lied, in dem die Form nicht auf den Inhalt schließen lässt.

Stoisch entließ Bowie, wie früher die Rockstars, fünf Singles aus der Platte. Obwohl ihm klar sein musste, dass die weiteren Stücke nach der Überraschung mit „Where Are We Now?“ schlechter in den Charts abschneiden würden. Andere große Acts wie U2 oder Coldplay bringen diesen Singles-Output – aus wirtschaftlichen Gründen – längst nicht mehr.

Mit „The Next Day“ veröffentlichte David Bowie ein Album, das sich einen Platz unter der Top Ten seiner Diskographie hart erarbeitet hatte. Und mit dem er nach oben blickte – nicht zurück. Zweimal auch zur Seite: Die beiden lustigsten Stücke, Seitenhiebe auf Kollegen, befinden sich auf der „Deluxe Edition“. An wen „Born in an UFO“ gerichtet ist, lässt sich denken; und mit „Like A Rocket Man“ schenkt er sich selbst einen Song, dessen Idee er einst Elton John geliehen hatte. Viele Rezipienten halten „Blackstar“ für das Abschiedswerk: Aber auch mit diesen Stücken, wenn auch versteckt als Bonus-Tracks, versammelte er seine Weggefährten.

Dass Bowie die Menschen inspiriert hat, ist uns allen bewusst. Aber es geht ja immer auch um Gerechtigkeit. Besser spät als nie. Sorry, Elton.