Cormac McCarthys „Der Passagier“: Loblied auf die Sinnlosigkeit

Fahriges Spätwerk des großen amerikanischen Schriftstellers

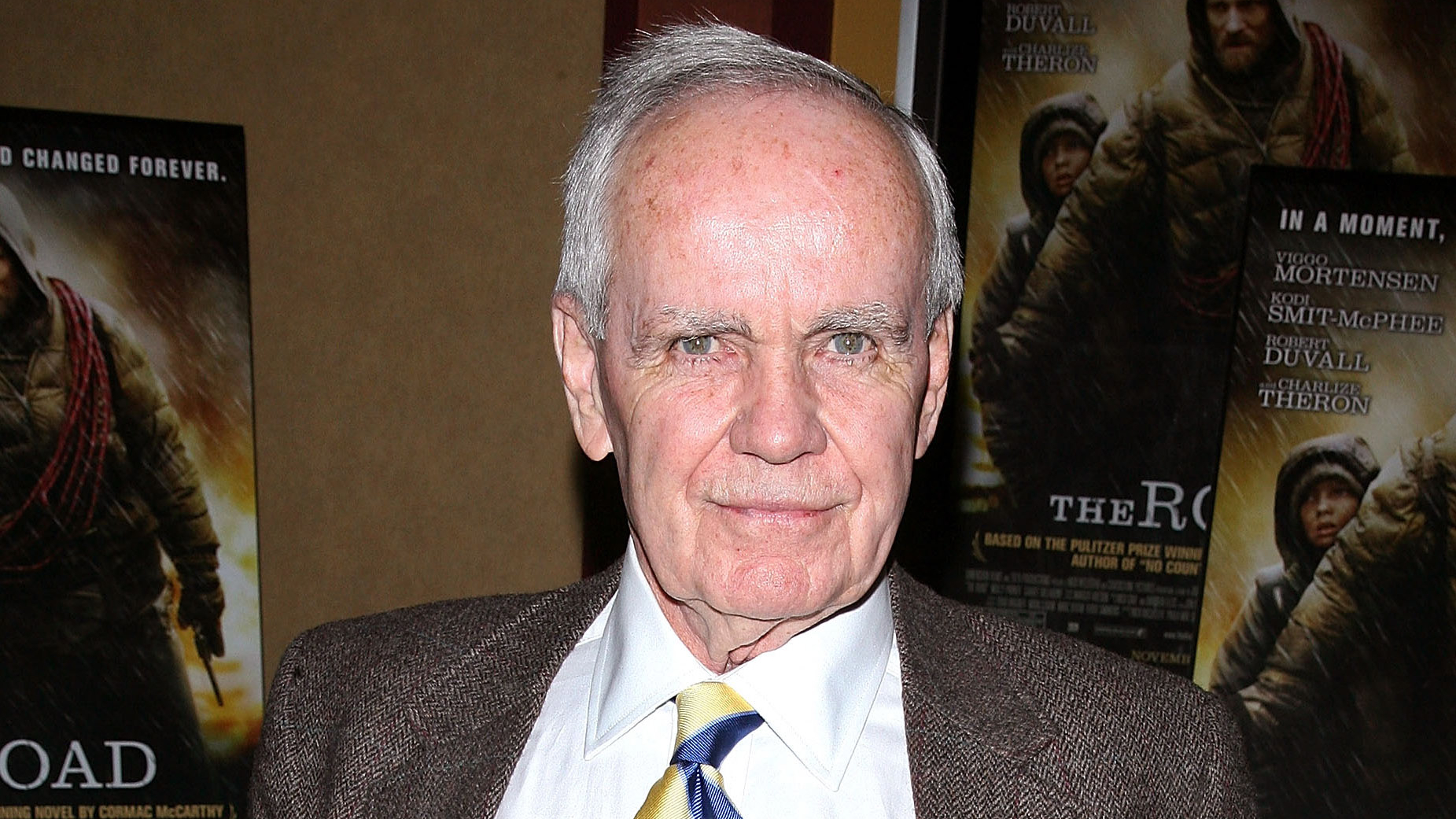

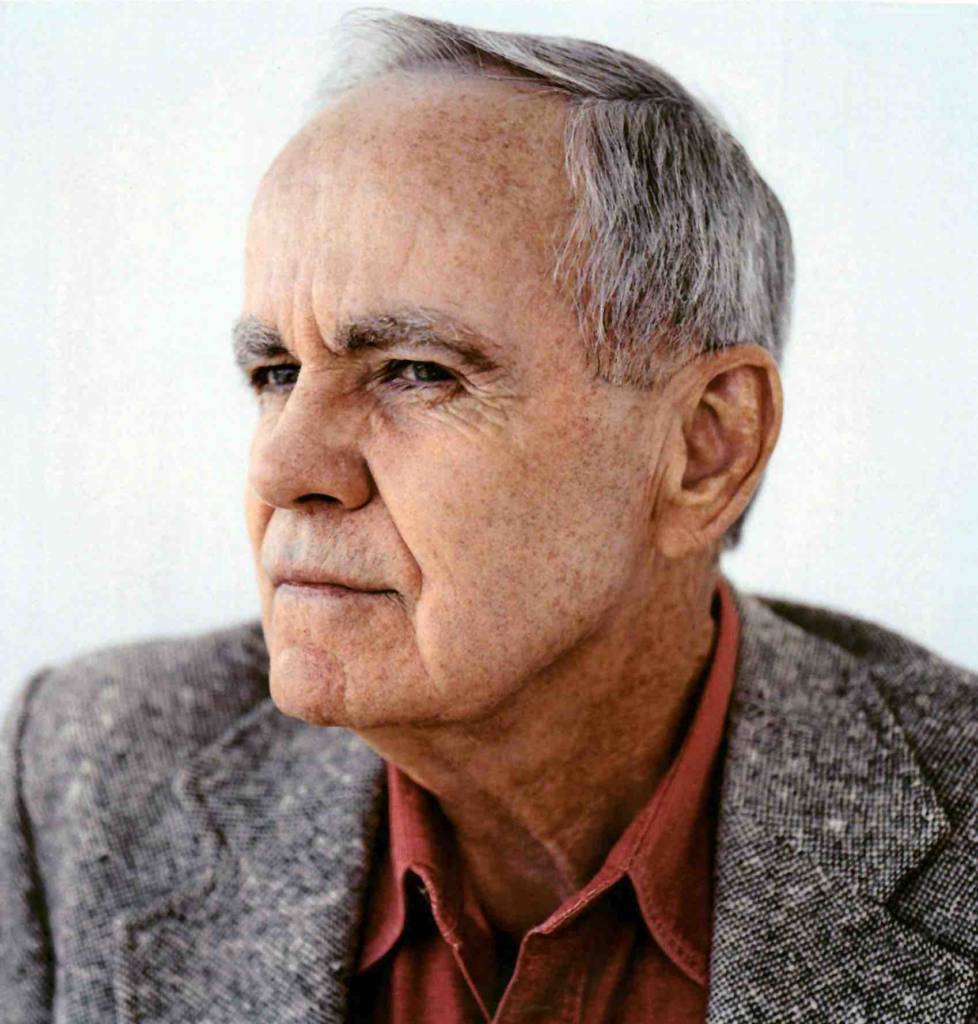

Seit „Die Straße“ von 2007 gilt McCarthy als bedeutendster lebender Schriftsteller der USA. Zehn Jahre arbeitete er an „Der Passagier“ sowie dem zeitversetzt erscheinenden Roman „Stella Maris“ (der wegen einer Sperrfrist noch nicht besprochen werden kann). Zwischendurch schrieb er sein erstes Drehbuch, „The Counselor“, die gelungene Geschichte eines amerikanischen Anwalts, der glaubt, sich mit der mexikanischen Drogenmafia einlassen zu können. Dass der Film misslang, lag eher an Regisseur Ridley Scott, jenem mit den Jahren immer selbstgefälliger werdenden Ästhet; womöglich aber waren amerikanisch-mexikanische Bandenkriege bei erprobten Thriller-Rechercheuren wie Don Winslow auch besser aufgehoben als bei McCarthy.

McCarthy ist jetzt 89. Beide Werke, „Der Passagier“ und „Stella Maris“, dürfte er als Vermächtnis betrachten. So erklärt sich, warum er die im „Passagier“ gedrechselt wirkende, tragische Heldenreise eines wohl in inzestuöser Beziehung stehenden Geschwisterpärchens mit zwei weltverändernden, amerikanischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts verknüpft: die Erfindung der Atombombe und die Ermordung JFKs. Es geht um eine Schuldfrage: Ist die Welt heute eine schlechtere, weil die USA zur erschütterten (Täter-)Nation wurden? McCarthy betrachtet beide Einschnitte eher mythologisch als historisch, lässt etwa eine Figur das Attentat auf den Präsidenten als Inside Job verklären.

McCarthy macht aus der „greatest generation“ eine Generation, die eine Erblast weitergibt. Protagonist Bobby Western wird vom FBI gejagt, weil er als Sohn eines mit Oppenheimer arbeitenden Forschers für einen Verbrecher gehalten wird; dabei plagt ihn nur das Wissen, Sohn eines Menschen zu sein, der die Toten von Hiroshima und Nagasaki mitverantwortet. Bobbys Schwester Alicia (aus deren Sicht „Stella Maris“ erzählt wird) wurde psychiatrisch behandelt und beging Suizid. Ob der betagte McCarthy für die dissoziativen, oft witzelnden Monologe der Kranken („Ich bin nicht allein. Ich bin schizophren“) noch Recherchen betrieben hat, ist unklar – für Top-Platzierungen bei Amazon in der Sachbuch (!)-Kategorie „Schizophrenie“ hat es jetzt schon gereicht.

Aber gerade den Erzählungen Bobbys fehlt jene großartige, poetische Lakonie, die McCarthys „Grenzgänger“ auszeichnete, ebenso der atemberaubende Fatalismus von „Blood Meridian“. Die todgeweihten „Passagiere“ üben sich in Gemeinplätzen, die die Sinnlosigkeit des Lebens darlegen sollen, ihre Charaktere selbst aber nicht aufwerten: „Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat.“