Carol :: Regie: Todd Haynes

Der Frauenregisseur schlechthin überzeugt mit einer Patricia-Highsmith-Adaption

Todd Haynes’ Liebesfilm „Carol“ dürfte in diesem Jahr im sogenannten Bechdel-Test problemlos Höchstwerte erzielen. Der Bechdel-Test ist eine Erfindung der US amerikanischen Comic-Autorin Alison Bechdel, die 1985 in ihrer Serie „Dykes To Watch Out For“ spaßeshalber drei Regeln für sehenswerte Filme aufstellte: Es müssen a) mindestens zwei Frauen vorkommen, die b) miteinander reden, ohne dass c) ein Mann Gesprächsthema ist. Der Witz ist auch 2015 traurige Realität: Käme der Bechdel-Test bei den jährlichen Oscarverleihungen zur Anwendung, würde regelmäßig die Hälfte der Nominierungen durchfallen. „Carol“, seit der Cannes-Premiere im Mai ebenfalls ein Oscaranwärter, besteht den Test schon deswegen, weil Haynes eine Liebesgeschichte zweier Frauen erzählt. Das Mauerblümchen Therese (Rooney Mara) arbeitet als Verkäuferin in einem amerikanischen Konsumtempel der 50er-Jahre, die 20 Jahre ältere Carol (Cate Blanchett) lebt in einer frustrierenden Ehe mit Harge (Kyle Chandler), die sie nur noch ihrer gemeinsamen Tochter, Rindy, zuliebe aufrecht-erhält.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen „Skandalroman“ der damals 31-jährigen Patricia Highsmith, der 1952 ursprünglich unter dem Titel „The Price Of Salt“ veröffentlicht wurde. Phyllis Nagys Drehbuch kursierte in Hollywood über zehn Jahre lang wie ein heißes Eisen – fast als hätte es nur auf Blanchett, Rooney und Haynes gewartet.

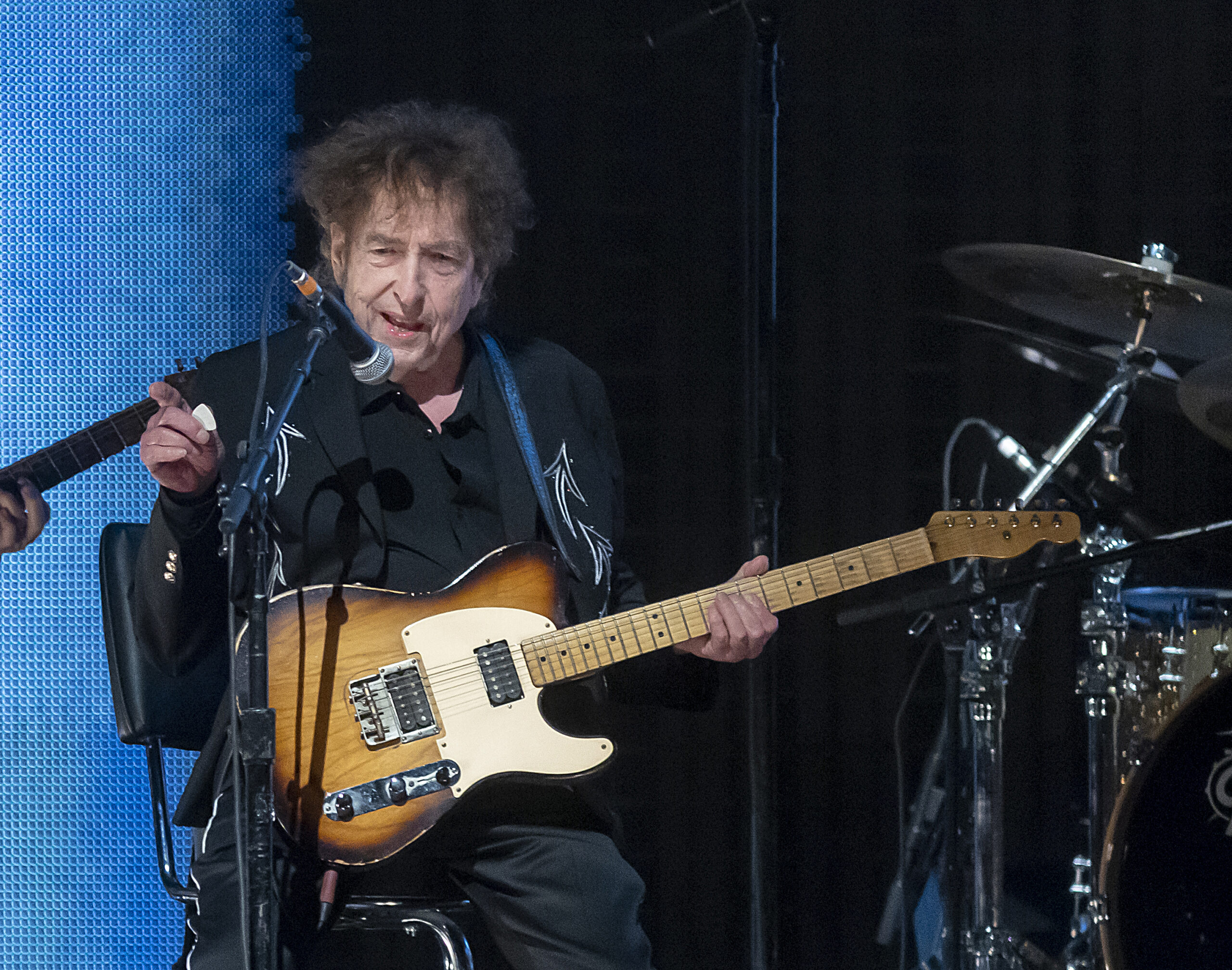

Im US-Kino gilt Todd Haynes als eine Art „Frauenregisseur“, eine Bezeichnung, die im klassischen Studiosystem den großen Melodramatikern vom Schlage eines King Vidor, George Cukor, Joseph L. Mankiewicz oder Douglas Sirk vorbehalten war. Das Urteil ist insofern nicht ganz falsch, als Haynes seit 20 Jahren verlässlich (wenn auch viel zu selten) die besten Filme über selbstbestimmte Frauen dreht. Julianne Moore („Safe“, „Dem Himmel so fern“) und Kate Winslet (in der fünfteiligen HBO-Miniserie „Mildred Pierce“) sind mit ihren nuancierten Frauenporträts unter Haynes zu Höchstform aufgelaufen. „Carol“ fügt dieser Liste nun Cate Blanchett (die in Hayes’ „I’m Not There“ schon als Bob-Dylan-Inkarnation zu sehen war) und Mara Rooney hinzu. In vielerlei Hinsicht ist „Carol“ das Gegenstück zu seiner Douglas-Sirk-Hommage „Dem Himmel so fern“, in der Moore eine feinnervige Hausfrau im konservativen Eisenhower-Amerika spielt, die an ihrer Leidenschaft und den gesellschaftlichen Konventionen zerbricht. Das period drama ist seit dem Glamrock-Film „Velvet Goldmine“ (1998) eine Stärke von Haynes, der den historischen Genres stets zeitlose Gültigkeit verleiht.

Blanchetts Carol ist von einem anderen Schlag als Moores desperate housewife, das unterstreicht schon ihr erster Auftritt im wallenden Pelzmantel. Therese wirkt augenblicklich wie gefangen von der weltgewandten Erscheinung Carols, die sich aus dem Hintergrund zielstrebig, aber geschmeidig ins Bildzentrum bewegt und das schüchterne Mädchen mit einer Mischung aus spielerischen Avancen und amüsierter Abgeklärtheit umgarnt – und zum Abschied ihre Handschuhe auf der Ladentheke liegen lässt. Diese Einführung ist für Carols Persönlichkeit wesentlich: Blanchett verkörpert eine Frau, die die Konventionen ihrer Zeit verinnerlicht hat, aber die Regeln durchaus zu strapazieren versteht. Sie wird zu einer Art Mentorin für Therese, bevor die beiden Liebhaberinnen werden. Dieses Vertrauensverhältnis zwischen den ungleichen Frauen ist das emotionale Zentrum, um das Haynes mit einer verführerischen, aber auch schmerzhaften Eleganz kreist.

Die Bilder, in die sein Kameramann, Ed Lachman, diese delikaten Gefühle, die diskreten Blicke und sanften Berührungen wie eine kostbare Preziose hüllt, übersteigen die gewöhnliche Sprache des Kinos. Sie strahlen eine haptische Sinnlichkeit aus, die nicht nur im körnigen Super-16-mm-Material zum Ausdruck kommt, das „Carol“ eine sentimentale Wärme verleiht, sondern auch in Haynes’ Blick auf die beiden Frauen, der immer wieder an Details – Händen, Schultern, beiläufigen körperlosen Bewegungen – haften bleibt und mit subtilen Schnittfolgen eine vollkommene Immersion in die Leidenschaft und Faszination zweier Menschen füreinander erfahrbar macht. Anders als das in gedeckten Farben gehaltene „Dem Himmel so fern“ zeigt „Carol“ einen Ausweg aus den gesellschaftlichen Restriktionen. Das ist auch als Fortschritt für Haynes zu werten, für den der Rückzug auf das Melodram die Garantie gab, seine latent queeren Themen unter den Bedingungen des Mainstreamkinos erzählen zu können. Mit einem nahezu makellosen Film wie „Carol“ ist er nun an einem logischen Endpunkt angelangt. Das historische Format könnte sich für ihn in Zukunft ebenfalls als Beschränkung erweisen.