Oscars: Alle „Beste Hauptdarstellerinnen“ von 1990 bis 2024 im Ranking

Alle „Beste Hauptdarstellerinnen“ der Oscars 1990 bis 2024 im Ranking

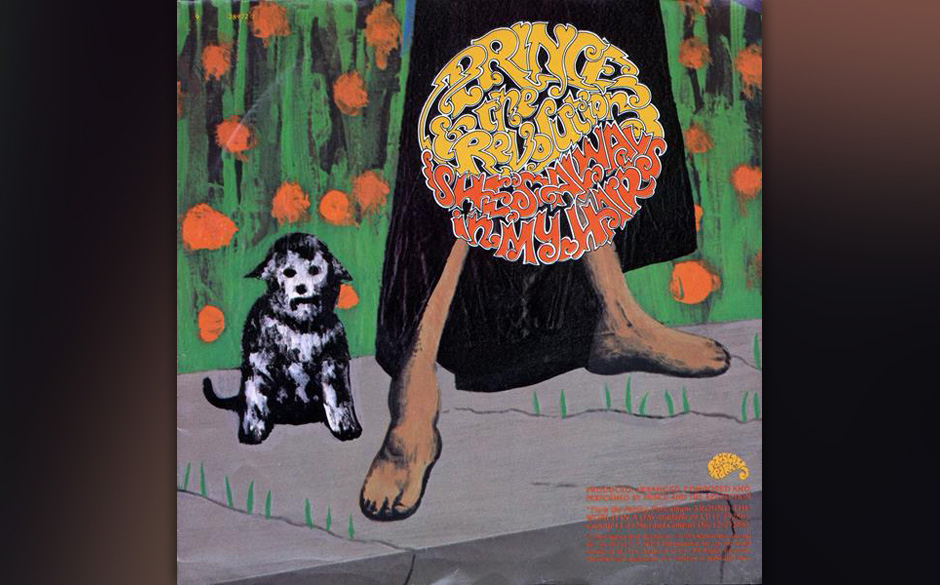

34. Gwyneth Paltrow in „Shakespeare In Love“ (1998)

In seiner Sendung machte Harald Schmidt sich lustig über diesen Vornamen, den er nicht aussprechen konnte. Von herausragendem Schauspiel kann bei Paltrow dennoch nicht die Rede sein. In der Romantic Comedy gibt sie ihr Bestes, eine größere Rolle würde sie danach auch nicht mehr bekommen – der aggressiven Werbekampagne Harvey Weinsteins ist es zu verdanken, dass nicht nur sie als „Hauptdarstellerin“, sondern auch „Shakespeare In Love“ ausgezeichnet wurde, als „Bester Film“.

Konnte Paltrow schon die Nominierung nicht wahrhaben? Sie war sichtlich überfordert. Bereits auf dem Roten Teppich, im Gespräch mit der Presse, verhaspelte sie sich, die Präsentation rückte ja immer näher, sie war sich ihrer Favoritenrolle bewusst. Bei ihrer Dankesrede brachen alle Dämme, sie brach in Tränen aus, und als sie ein Jahr später, bei der Präsentation des „Hauptdarstellerinnen“-Oscars, scherzhaft versuchte ihren Nervenzusammenbruch aufzugreifen, herrschte im Saal nur betretenes Schweigen.

Die Konkurrenz war 1998 schwach aufgestellt, ärgste Konkurrentin war Cate Blanchett („Elizabeth“).

33. Sandra Bullock in „The Blind Side“ (2009)

Zwölf (!) Jahre lag Bullocks letzter teurer Film mit ihr in der Hauptrolle zurück, „Speed 2: Cruise Control“, und der ging baden. Zwischendurch spielte die damals 45-Jährige sogar mal Harper Lee, aber auch das wollte niemand sehen. Bullock verlegte sich zunehmend auf Filmproduktion, vielleicht war das der Kampagnenarbeit für „The Blind Side“ dienlich.

Das Dramolett bedient „White Savior“-Fantasien. Bullock adoptiert einen großen schwarzen jungen Footballer, dem sie Weisheiten übers Leben und das Siegen beibringt.

In „Gravity“ sechs Jahre später war Bullock beeindruckender, es war das Ergebnis von Schweinearbeit. Man hört nie Gutes über Dreharbeiten, in denen Schauspieler, an zig Seile gebunden, Schwerelosigkeit im All darstellen müssen. Aber das Ergebnis ist anzuerkennen.

Aber nur hier, im Jahr 2009, war sie Favoritin. Helen Mirren hatte ihren Oscar gerade erst bekommen. Meryl Streep wird am laufenden Band nominiert und strahlte keine Dringlichkeit aus. Freie Bahn für Bullock.

Sich zu Gabourey Sidibe („Precious“) zu bekennen, hatte die Academy sich vielleicht nicht getraut.

Der Titel „The Blind Side“ hätte doch besser zu ihrem Netflix-Film „Bird Box“ gepasst, oder?

32. Meryl Streep in „The Iron Lady“ (2011)

Meryl Streep und Glenn Close („Albert Nobbs“) im selben Jahr nominiert, das kam einem fast vor wie 1988. In Wirklichkeit hatte Streep, 2011 schon mit 21 Nominierungen und zwei Siegen gesegnet, als Margaret Thatcher keine Konkurrenz. Dies war ein Biopic-Oscar aus der Kategorie „mit Ansage“.

Wir haben schon beim Ranking der „Besten Hauptdarsteller“ festgehalten: Generell stellt sich bei Biopic-Oscars die Frage nach dem Wert einer Darstellung, für die die Nachempfindung einer echten Figur anstelle der Erfindung einer neuen Figur verlangt wird.

Bei perfekten Anwandlungen sollte überlegt werden, ob diese Art Adaption nicht nur eine große Leistung, sondern wirklich auch eine kreative Leistung ist.

31. Renee Zellweger in „Judy“ (2019)

Wie ein Alien schritt Zellweger auf die Oscar-Bühne. Es war nicht schön anzusehen und anzuhören. Nicht nur wegen ihres arg veränderten Gesichts, das zu einem kuriosen Mienenspiel führte: Einerseits wirkte sie wie gelähmt, andererseits zieht sie sich mit ihren Lippen ihr Gesicht immer wieder neu zurecht. Darf man über das Aussehen von – prämierten – Schauspielerinnen reden, oder ist das Sexismus? Natürlich darf man darüber reden, falls optische Veränderungen Einfluss auf eine Darstellung, also eine berufliche Leistung, haben. Und das haben sie. Zellweger wird das Schauspielern unmöglich gemacht, und sie bekommt dennoch den wichtigsten Schauspielpreis der Welt.

Sie wirkte auch wie ein Alien, weil dieses Biopic (über diese Art von Oscar-Baiting muss man sich, siehe Streep und Mirren, nicht streiten) als Gewinner-Film bei der Oscar-Verleihung völlig aus der Zeit gefallen zu sein schien. Jeder Beitrag, ob „Joker“, „Irishman“, „Marriage Story“ oder „Parasite“, hatte etwas über die Welt von 2020 zu sagen gehabt. Nur diese Frau in dieser Lebensgeschichte von Judy Garland nicht. Kaum einer hat „Judy“ gesehen, und wer ihn gesehen hat, fand ihn nur mäßig.

In ihrer wenig fokussierten Dankesrede fing Zellweger dann, so ab Minute drei, an von „Inklusion“ zu reden, so, wie es alle taten an diesem Abend. Aber was hat „Judy“ damit zu tun? Bitte nie wieder.

30. Jessica Chastain in „The Eyes of Tammy Faye“ (2022)

Was sollen solche Oscars? Der Film war ein Flop, die Darstellerin durch Makeup verborgen. Aber es handelt sich eben um Jessica Chastain, ein Hollywood-Darling, der seinen Durchbruch erst recht spät feierte, mit Mitte 30 in Terence Malicks „The Tree of Life“.

Das Konkurrenzfeld war sehr schwach besetzt – bei den Männern in jenem Jahr auch. Olivia Colman konnte man den Preis nicht schon wieder geben, Kristen Stewart („Spencer“) traut man nicht über den Weg, schon gar nicht, wenn sie auf der Bühne eine Dankesrede halten müsste.

29. Nicole Kidman in „The Hours“ (2002)

Höfliche Kritiker sprechen von „minimalistischem Spiel“, es ändert aber nichts daran, dass Kidman, heute 57, mit zunehmendem Alter und entsprechenden Maßnahmen um jung zu wirken, immer maskenhafter erscheint.

Hier trägt sie eine Prothese, und man kommt nicht drumherum, sie deshalb nicht als Virginia Woolf zu sehen, sondern als Frau mit angeklebter künstlicher Nase. Man starrt einfach die ganze Zeit drauf.

Kidman hatte also die Ruhe und die Nase, Salma Hayek dafür die Augenbrauen: Hayek war für „Frida Kahlo“ nominiert, eine Filmbiografie, die sie selbst ins Rollen gebracht hatte.

Eine Auszeichnung für Hayek wäre zu schön gewesen, aber die Zeit arbeitete für Kidman, die zuvor mit „Eyes Wide Shut“, „Moulin Rouge!“ und „The Others“ drei Treffer hintereinander erzielte.

Nicht zuletzt wurde der Oscar als Schritt einer Emanzipation vom Ex-Ehemann Tom Cruise gefeiert, der in Hollywood immer mächtiger geworden war. Vielleicht eine patriarchalische Sicht auf den Triumph, aber das System in Hollywood ist patriarchalisch.

28. Marion Cotillard in „La Vie en Rose“ (2007)

Eine Französin für ihre Rolle im Biopic über einen französischen Weltstar auszuzeichnen, das stand wahrscheinlich nie weit oben auf der Academy-Agenda. Aber es bot sich hier an, weil unabhängig von Marion Cotillards Leistung das Feld überschaubar war.

Julie Christie, damals 67, erhielt eine Ehren-Nominierung, Ellen Page („Juno“) eine Newcomer-Nominierung, Laura Linney die Außenseiter-Nominierung. Nur Cate Blanchett („Elizabeth – The Golden Age“) hätte in ihrer zweiten nominierten Darstellung der britischen Königin eine echte Konkurrentin sein können. Aber bei Blanchett war, wie immer schon bei Meryl Streep, klar: kann man sich für später aufheben.

Auffallend, weil der Oscar für Cotillard der erste war, der für eine fremdsprachige Rolle vergeben wurde. „La Vie en Rose“ war ein eher okayer als aufregender Film über das Leben Édith Piafs. Regisseur Oliver Dahan ist spätestens nach seinem „Grace Of Monaco“-Totalflop von 2014 in der Versenkung verschwunden.

Dieses Biopic zeigt, obwohl nicht-linear aufgebaut, fast eine Wiege-bis-zum-Grab-Darstellung der berühmtesten Sängerin Frankreichs. Zwar herrscht keine eindeutige Klarheit darüber, wie wenige Chansons, oder ob überhaupt Liedfetzen von Cotillard gesungen wurden. Für die Würdigung muss das aber nicht mit berücksichtigt werden, denn Cotillards Aufwand brächte ja nichts, falls die Gesangsstimmen sich eh nicht ähneln.

Die 32-Jährige, in den USA unbekannte Cotillard wurde danach ein Star: Leidenschaft und Drama, alles drin, wenn auch mit leichter Überspannung.

27. Jessica Lange in „Blue Sky“ (1994)

Jessica Lange, damals 45, war noch keine Veteranin des Kinos, galt aber als eine. Vielleicht auch, weil ihre Erfolge seit ihrem Debüt „King Kong“ von 1976 so rar gesät waren. Das Biopic „Frances“ von 1982 fiele einem ein, für eine Nebenrolle im Dustin-Hoffman-Vehikel „Tootsie“ bekam sie im selben Jahr den Oscar für die „Beste Nebenrolle“, 1991 kam „Cape Fear“. Ihr letzter großer Auftritt war hier, in „Blue Sky“, dem letzten Werk von Tony Richardson („Tom Jones“).

Bereits 1991 war der Film fertig gestellt, dann machte die Produktionsfirma „Orion“ pleite, Richardson verstarb, drei Jahre später kam „Blue Sky“ ins Kino: ein ordentliches Fliegerdrama, 1962, Atomtest, Kuba-Krise, Ehekrise zwischen dem Major (Tommy Lee Jones) und seiner Ehefrau (Lange). Das Period Piece bietet den optimalen Rahmen für eine Darstellung, in der Jessica Lange aus ihrer passiven Rolle ausbrechen kann, mit Ratio und Verführung, und sie ist eben doch mehr als nur das Anhängsel eines Mannes vom Militär.

Unabhängig von mangelnder Konkurrenz für Lange: Jodie Foster bettelte mit „Nell“ um den dritten Oscar, aber das erschien zu transparent – die Abstände zwischen Academy Award eins (1988) und zwei (1991) waren auch zu knapp.

26. Emma Thompson in „Howards End“ (1992)

Nur Catherine Deneuve („Indochine“) hätte Thompson in jenem Jahr gefährlich werden können. Dies war die erste Nominierung für die Britin und sie gewann beim ersten Anlauf – überhaupt schlug sie ziemlich schnell und konzentriert zu: Zwischen 1993 und 1996 würde sie viermal für einen Oscar nominiert werden, und in zwei Fällen die Trophäe mit nach Hause nehmen (neben diesem gab’s noch den Drehbuch-Oscar für „Sense and Sensibility“).

Einmalig in der Oscar-Geschichte? Regisseur James Ivory (zuletzt mit dem Drehbuch-Oscar zu „Call Me By Your Name“) ausgezeichnet, ermöglichte seinen Stars Thompson und Anthony Hopkins Oscar-Nominierungen, und gleich für seinen nächsten Film, „Remains of the Day“, erneut.

25. Helen Mirren in „The Queen“ (2006)

Mirren, damals 61, „war einfach dran“ – es ging auch um die Würdigung ihres Gesamtwerks. Erstaunlicherweise war die Britin zuvor erst zweimal für einen Academy Award nominiert worden.

Der Oscar für die Rolle als britisches Staatsoberhaupt machte etwas mehr Spaß als etwa der für Meryl Streep als Premierministerin („The Iron Lady“). Stephen Frears‘ Film war außerdem richtig gut. Das Besondere am Verhalten von Queen Elizabeth II. ist ja, dass ihre Entscheidungen öffentlich gemacht werden, natürlich – die Entscheidungsprozesse dagegen in der Regel nicht. Das gab Frears und Mirren Spielraum für Spannungen im Buckingham Palace. Die Queen, nach dem Tode Dianas für kurze Zeit unbeliebteste Engländerin aller Zeiten, wird hier nicht freigesprochen.

Beste Leistung im Oscar-Feld lieferte dennoch Meryl Streep, als Quasi-Anna-Wintour in „The Devil Wears Prada“.

Die Nominierung Rooney Maras, die Frau, über die man sagt, sie sei eine besondere, eine no-bullshit-Schauspielerin, in der Rolle der Lisbeth Salander („The Girl With The Dragon Tattoo“), war natürlich total crazy.

24. Julianne Moore in „Still Alice“ (2014)

Als Alzheimerkranke auch hier, ganz unyznisch: Oscar mit Ansage. Auch, wenn Moore ihre bessere Darstellung im selben Kinojahr wohl in Cronenbergs „Map To The Stars“ bot. Nun bekam sie die Auszeichnung, im fünften Versuch.

Hollywood liebt die Nachempfindung tödlich verlaufender Krankheiten. Als Linguistikprofessorin, die für ihr späteres, sich selbst vergessendes Ich Videos mit Gebrauchsanleitungen für den Alltag aufnimmt, überzeugte Moore die Jury.

Die Konkurrenz war schwach: Rosamund Pike in „Gone Girl“ wäre eine kreative Lösung gewesen, Marion Cotillard, aufgestellt für einen guten belgischen Film, den nicht viele in den USA kennen („Two Days, One Night“), erschien absolut chancenlos.

23. Kate Winslet in „The Reader“ (2008)

Winslet, mit 33 Jahren schon fünfmal für den Preis nominiert, fuhr eine der unsympathischsten Kampagnen der Oscar-Geschichte auf, und das öffentlich. Kaum ein Interview, in dem sie nicht davon sprach, dass sie den „Goldjungen“ jetzt endlich haben will, sie sei an der Reihe.

Man muss ja nicht derart unsouverän wie Gwyneth Paltrow („Shakespeare In Love“) sein, die vor ihrem klar gesetzten Sieg 1999 bereits auf dem Roten Teppich vor Aufregung zitterte, damit in Wirklichkeit volles Bewusstsein für ihre Favoritenrolle offenbarte und dann auf der Bühne derart hemmungslos weinte, dass man auch als Muttersprachler kaum ein Wort mehr verstand.

Das Selbstbewusstsein Winslets offenbarte auch eine gewisse Bauernschläue, die Academy Awards als Oscar-Mathematik erkannt zu haben. Viele Nominierungen führen irgendwann zum Sieg. So denkt ja auch jeder, aber das sollten zumindest Nominierte nicht aussprechen. Glenn Close (8x nominiert, null Siege), Richard Burton (6-0), Peter O’Toole (7-0) und viele mehr würden von anderen, peinigenden Erfahrungen berichten.

In der Schlink-Verfilmung „The Reader“ konnte Winslet alles verkörpern, was Oscar-Stoff bietet. Eine Frau „mit Brüchen“, ein vermeintlich guter Mensch, der sich vor Gericht verantworten muss, weil er in Auschwitz mit den Nazis zusammenarbeitete.

22. Susan Sarandon in „Dead Man Walking“ (1995)

Im Gegensatz zu den Männern war 1996 bei den Frauen ein klasse Jahrgang: Elisabeth Shue („Leaving Las Vegas“) zwar mit Höflichkeitsnominierung, aber Sharon Stone („Casino“), Emma Thompson („Sense and Sensibility“) sowie Meryl Streep („The Bridges of Madison County“) durften sich allesamt Chancen ausrechnen.

Sarandon spielt unter der Regie ihres damaligen Mannes Tim Robbins eine Nonne, die den Todeskandidaten (Sean Penn) vor dessen Hinrichtung zur Beichte bewegen will. Unabhängig von Hergang und Schuldfrage des Mords, ist ihre Figur der Helen Prejean vom Wunsch angetrieben, dass der Verurteilte zumindest Klarheit über sein Tun erlangt.

Interessanter als eine Betrachtung des Nutzens dieser Strafe für die Gesellschaft wäre es eigentlich, generell Fragen von Gut und Böse zu diskutieren. Hätte Penns Mörder überhaupt einen anderen Weg einschlagen können? Aber der Film, und vor allem die Darstellungen Sarandons und Penns, hielten die Todesstrafen-Debatte zumindest am Laufen.

21. Reese Witherspoon in „Walk The Line“ (2005)

Reese Witherspoon ist das seltene Beispiel für eine Schauspielerin, die trotz einer Filmografie aus überwiegend schrägen Streifen („Legally Blonde“), hauptsächlich Komödien, zum Kritikerliebling wurde, und bei der sich alle sicher waren: Kommt der überzeugende Film, kriegt sie den Oscar.

Bereits im ersten Anlauf war es soweit. Als June Carter Cash sang sie überzeugender als Joaquin Phoenix, dem es als Johnny Cash schwer fiel, einen Größenunterschied herzustellen. Es war einfach auch mehr Witherspoons Film, dem James Mangold jedoch eine eher solide als aufregende Regie verpasste.

Witherspoon war konkurrenzlos in jenem Jahr. Der großen „Desperate Housewives“-Schauspielerin Felicity Huffman den Oscar für „Transamerica“ zu verleihen, kam für die Academy nicht infrage.

20. Frances McDormand in „Nomadland“ (2021)

Die erste von drei Eintragungen McDormands in dieser Liste. Nur noch Katherine Hepburn (vier Oscars) steht über ihr. Ihre Darstellung ist gut, leider schon zu gut; eine gewisse Leichtigkeit macht sich breit in der Verkörperung der arbeitslos gewordenen Frau, die in einem Van auf der Suche nach Jobs durch Arizona tingelt, stellvertretend für so viele Menschen ihrer Generation, die im Nachbeben der Weltwirtschaftskrise zu Nomaden geworden sind.

Man kann McDormand keinen Vorwurf daraus zu machen, sie passt einfach zu gut. Sie ist hier halt etwas langweilig. Hoch anrechnen sollte man es ihr und Drehbuchautorin Chloe Zhao, dass McDormands Figur keine einzige Oscar-Bait-Rede hält; sie ist in knappen One-Linern unterwegs.

19. Holly Hunter in „The Piano“ (1993)

Freie Bahn für Holly Hunter. Bis stattdessen eine Afro-Amerikanerin, 1993 war das Angela Bassett als Tina Turner in „What’s Love Got To Do With It“, den ersten Oscar erhalten würde, sollten noch ein paar Jahre vergehen.

„The Piano“ war der große Konkurrent von „Schindler’s Liste“ und in einem anderen Jahr womöglich komplett als Sieger vom Feld gegangen. Regisseurin Jane Campion hätte die Auszeichnung verdient, erhalten hat ihn zumindest das Mutter-Tochter-Gespann dieses Neuseeland-Dramas, verkörpert von Hunter und Anna Paquin, damals mit 11 in ihrer ersten Rolle und gleich als „Beste Nebendarstellerin“ gewürdigt.

Hunters Figur der stummen Pianistin, unglücklich verliebt in einen Haudrauf (Harvey Keitel), aber gebunden an den indifferenten, aber durchaus zu häuslicher Gewalt neigenden Ehemann (Sam Neill), erfüllte alle Voraussetzungen, um von der Academy mit einem Preis bedacht zu werden. Eine Behinderung, aber auch eine Ausnahme-Begabung, und viele Entsagungen als Frau: Das ist „Oscar-reif“.

Mit „Schindler’s Liste“ schlug Spielbergs „Dreamworks“ Weinsteins Miramax, das „Piano“ produzierte. Miramax würde die Revanche fünf Jahre später gelingen – „Shakespeare In Love“ boxte „Saving Private Ryan“ vom Platz.

18. Jennifer Lawrence in „Silver Linings Playbook“ (2012)

Mit der Nominierung für „Winter’s Bone“ zwei Jahre zuvor wurde die damals 19-Jährige aus dem Stand zu Star. Sie ist auch eine der besten ihrer Generation. Dass Jennifer Lawrence mit 21 den Oscar erhielt, kann zwei verschiedene Zukunftsmöglichkeiten bieten. Es ist noch nicht klar, für welche Lawrence sich entscheidet.

Denn durch den frühen Oscar-Erfolg könnte sie, immer noch erst 31, ausschließlich wichtige Projekte anschieben. Das findet aber nicht wirklich statt. Die Sci-Fi-Franchises von den „Hunger Games“ (die sie gerne gedreht hat) und den „X-Men“ (unklar, ob sie daran vertraglich gebunden ist) bringen Erfolg, aber kein echtes Renommee. Die Filme von David O. Russell, die sie nach „Silver Linings Playbook“ mit ihm realisierte, „American Hustle“ und derjenige mit den Küchengeräten, brachten halbwegs Renommee, waren aber keine Top-Hits.

Die Würdigung für „Silver Linings Playbook“ hat einen komischen Beigeschmack. Die Depression ihrer Tiffany wird dargestellt als Spleen. Die bipolare Störung der Figur Bradley Coopers wie der Nachhall eines Rauschs. Krankheit als Comedy.

17. Halle Berry in „Monster’s Ball“ (2001)

Oscar-Geschichte wurde geschrieben, als mit Halle Berry die erste Afro-Amerikanerin eine Würdigung als „Beste Hauptdarstellerin“ erhielt. In dem schwer rührseligen Rassismus-Drama verliebt sich die Witwe eines Hingerichteten ausgerechnet in … na ?… den weißen Officer, der ihren Mann einst zum elektrischen Stuhl geleitet hatte. Der Cop (Billy Bob Thornton) möchte ihr jedoch seine Identität verheimlichen.

Ein märchenhafter Fall von „Das Schicksal verbindet uns“ entsteht, da sich der Sohn des Cops (Heath Ledger in einer großen Nebenrolle) ausgerechnet deshalb umbringt, weil er vom Vater nicht geliebt wird. Und als Leticias (Berrys) Sohn bei einem Verkehrsunfall stirbt, ist Hank (Thornton) natürlich zufällig vor Ort und fährt sie durch harten Regen ins Krankenhaus.

Da glaubt man doch gern, dass die Autoren lange über ihren Zetteln gebrütet haben müssen: Also, welche unmöglichste Paarung wäre denkbar, und wie kriegen wir die beiden als Liebespaar zusammen?

Am Ende essen beide, Berry und Thornton, Eis auf der Veranda.

Halle Berry bekam also den Oscar für den falschen Film, aber es ist dennoch erstaunlich, wie schnell es danach bergab mit ihr ging. Schon im Brosnan-Bond „Die Another Day“ blieb sie nur als Schönheit in Erinnerung, die den Fluten entsteigt. Und „Catwoman“ von 2004 gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten.

16. Emma Stone in „La La Land“ (2016)

Die wohl beste des Jahrgangs, Amy Adams in „Arrival“, wurde glatt übergangen (aufgrund einer fehlerhaften Programmierung tauchte sie für Minuten als sechste Nominierte auf der oscar.com-Seite auf). Für sie rutschte, nicht gerechtfertigt, Ruth Negga („Loving“) rein.

Einzige Konkurrentin Emma Stones war nun Isabell Huppert in Paul Verhoevens „Elle“, allerdings dürfte deren Rolle zu gewagt, zu europäisch für das Gremium gewesen sein (sie spielt eine Frau, die eine Sex-Beziehung mit ihrem Vergewaltiger eingeht).

„La La Land“ bot ein bisschen mehr als nur Musical, als nur Tanz, Gesang, Weinen und Strahlen. Es war auch die Auszeichnung für die Idee, dass Stones DIY-Charme und der ihres Partners Ryan Gosling tatsächlich Ansprüchen dieses heiligen Genres genügten. Man muss den Film nicht mögen, aber der Vergleich mit dem biederen Musical „Chicago“ (ausgezeichnet 2000 als „Bester Film“), zeigt die kleine Revolution.

Die Jury wiederum offenbarte eine seltene Leichtigkeit, indem sie Stone den Preis gab. Sie, Brie Larson und Jennifer Lawrence bilden ein bekanntes, freundschaftlich verbundenes Hollywood-Trio. Nun hatten sie alle drei, im Abstand von insgesamt vier Jahren, ihre ersten Oscars bekommen.

15. Charlize Theron in „Monster“ (2003)

Ihre erste Rolle hatte sie 1995 im Horror-Streifen „Kinder des Zorns III“, bis zum Oscar kämpfte Theron gegen das Vorurteil an, sie sei nur schön, keine gute Schauspielerin, halt ein Ex-Model. Dann kam die Rolle der Aileen Wuornos. Die Prostituierte tötete zwischen 1989 und 1990 sieben Freier, in ihrer Verteidigung vor Gericht sprach sie von Notwehr, 2002 wurde Wuornos durch die Giftspritze hingerichtet.

Theron fühlte sich der Figur verbunden, weil sie die Killerin als missbrauchten Menschen sah, die sich gegen gewalttätige Männer zur Wehr setzte. Sie kannte Gewalt aus ihrer eigenen Biografie. Die Südafrikanerin wuchs in einer Farmer-Familie auf, in der die Mutter den alkoholkranken Vater aus Notwehr erschoss (sie wurde vor Gericht freigesprochen).

Theron ist, sobald ihre Figur der Wuornos die berüchtigten Wutanfälle bekommt, furchterregend. Und sie weckt Mitgefühl, wenn das Leben der seit Kindheit sexuell missbrauchten und als Prostituierte arbeitenden Wuornos ausgebreitet wird. Und doch ist „Monster“ der Regisseurin Patty Jenkins („Wonder Woman“) kein Verteidigungs-, nicht mal ein Ursachenforschungsfilm. Er bringt nur verschiedene Möglichkeiten ins Spiel, warum bestimmte Dinge sich auf eine bestimmte Art entwickeln könnten.

Charlize Theron hat den Film selbst produziert, zynisch betrachtet könnte der Academy auch gefallen haben, dass die Schauspielerin per Extrem-Makeup die extreme Fallhöhe zwischen ihrem eigentlichen Erscheinungsbild und dem der Aileen Wuornos reduziert hat. Vereinfacht gesagt: Damalige Rezensenten – heute wäre das nicht mehr zu verkaufen – sprachen von Therons „Mut zur Hässlichkeit“.

Vielleicht hatte die 28-Jährige auch einfach der Branche den Spiegel vorgehalten. Stets unterschätzt, musste sie sich erst maskieren, um preiswürdig zu sein.

14. Kathy Bates in „Misery“ (1990)

Niemand hätte vor Drehstart davon ausgehen können, dass Bates, damals 44 und bislang ohne irgendeinen bisherigen Filmerfolg aus Hauptdarstellerin, nicht nur die vielleicht meistgefeierte Darstellung einer Stephen-King-Figur (sorry, Jack!) abliefern würde, sondern dafür auch noch einen Oscar bekommt. Stephen King, Horror: Das erschien überhaupt nicht als Material für die Academy Awards gedacht, bis heute wurde auch kein weiterer Oscar für eine Schauspiel-Leistung in einer King-Verfilmung verliehen.

Bates als Annie Wilkes war genau so, wie man sich die Ex-Krankenschwester aus dem Roman vorstellte: Eine Frau, die nur das Beste von ihrem Mitmenschen will, solange sie eben das tun, was sie will. Sonst kommt sie mit dem Hammer (im Buch mit einer Säge). Perfide eingefädelt, dass wir uns dank der – durch den Trailer weit gestreuten – Szene, in der Wilkes über Cliffhanger und deren banale Auflösung flucht, auch noch auf ihre Seite schlagen.

Kathy Bates war also keinesfalls gesetzt. Newcomerin Julia Roberts („Pretty Woman“) durfte sich genauso Hoffnungen machen wie Ehren-Oscar-Anwärterin Anjelica Houston („The Grifters“).

13. Frances McDormand in „Fargo“ (1996)

Das Lob für Frances McDormands Darstellung zeigte, wie altmodisch dies Rezeption, die gerade mal etwas mehr als 27 Jahre zurückliegt, heute schon wirkt. Eine schwangere Polizistin, die trotzdem ihren Job macht (Mord aufklären) und sich dabei auch in brenzligen Situationen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Schon irre! Damals eine Sensation. Wer ihre Figur heute dafür loben würde, geriete schnell in Verdacht, Frauen andernfalls für potentiell hysterisch zu halten.

McDormand hatte in jenem schwachen Oscar-Jahr keine Mit-Favoritin, Alt-Stars wie Diane Keaton in unwichtigen Filmen („Marvin’s Room“), dazu Spaß-Nominierungen wie für Kristin Scott-Thomas („The English Patient“). 2018 würde McDormand ihren zweiten Oscar gewinnen, für „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ – ihrem wichtigsten Film seit „Fargo“. Perfekte Ausbeute.

12. Brie Larson in „Room“ (2015)

Die 25-Jährige ging als Favoritin ins Rennen, obwohl sie für „Room“ ihre erste Nominierung überhaupt erhielt. Aber Charlotte Rampling („45 Years“) fiel in die Kategorie „Edel-Euro“, ein Nice-To-Have, mit der die Academy Weltgewandtheit demonstrieren wollte. Cate Blanchett („Carol“) wollte man nicht schon wieder einen Oscar geben.

Brie Larson hat ihn ja auch verdient. Sie spielt eine Mutter, die mit ihrem Sohn sieben Jahre in der Gefangenschaft eines Vergewaltigers verbringt (der zeugte auch den Jungen), eingesperrt im kleinen „Room“. Irgendwann gelingt den beiden der Ausbruch, aber Joy Newsomes Qual ist damit nicht vorbei.

Wie verläuft der Wiedereintritt ins Leben, wird das einst miserable Verhältnis zur eigenen Verwandtschaft nun besser, vor allem: Wie bereite ich mein Kind auf die echte Wirklichkeit vor, welche Freiheiten muss ich ihm nun lassen? Larson spielt die freie Frau als immer noch gefangene Frau, die in permanenter Anspannung zu den Menschen steht, in deren Lebenssphäre sie sieben Jahre lang nicht vorkam.

Der selbst erkämpfte, neue Raum bleibt nicht der eigene, und es ist unklar, welche Menschen sie nun hereinlassen will.

11. Cate Blanchett in „Blue Jasmine“ (2013)

Fun Fact eins: Blanchett ist die erste „Beste Hauptdarstellerin“ eines Woody-Allen-Films seit 36 Jahren gewesen, Diane Keaton gewann 1977 für „Annie Hall“. Allen leitete in seinen Werken damit insgesamt sieben Oscar-Gewinner(innen) an, nur William Wyler (14) und Elia Kazan (9) schafften mehr.

Fun Fact zwei: Cate Blanchett wurde schon mal in der Rolle des Bob Dylan nominiert („I’m Not There“).

Fun Fact drei: Mit Sylvester Stallone teilt sie den Rekord, zweimal für dieselbe Rolle nominiert worden zu sein. Sly als Rocky Balboa in „Rocky“ und „Creed“, Blanchett als Königin in „Elizabeth“ und „Elizabeth: The Golden Age“.

Nun „Blue Jasmine“ und der Kampf um den Oscar. Amy Adams steht schon seit einiger Zeit auf Favoritenlisten, aber „American Hustle“ wäre dafür der falsche Film gewesen. Sandra Bullock hätte die Auszeichnung für „Gravity“ verdient, aber dann hätte sie zwei aufeinanderfolgende Academy Awards (nach „The Blind Side“) erhalten, und das auf Basis von höchstens vier guten Filmen in ihrem Portfolio.

Bei Judi Dench („Philomena“), damals 83, scheint das Gremium sich irgendwie darauf geeinigt zu haben, dass ihre Zeit noch kommen wird (sechsmal nominiert für „Beste Hauptdarstellerin“, einen Nebenrollen-Oscar erhielt sie für „Shakespeare in Love“).

Die Theorie, in Blanchetts Figur der Jasmine Francis spiegelte Woody Allen ein alter ego seiner Ex-Frau Mia Farrow, ist interessant. Die Sache geht sogar so weit, dass im Film ein Au-Pair-Mädchen als Konkurrenz ins Spiel gebracht wird, wie in Allens echtem Leben.

Die Narzisstin Jasmine fällt ins Bodenlose. Die Schutzsuche bei der Arbeiterklassen-Schwester bietet Cate Blanchett die Möglichkeit einer selten gesehen Darbietung: eine Frau, die von Anfang an nicht gestrahlt hat und alles verliert.

10. Hillary Swank in „Boys Don’t Cry“ (1999)

Es gibt Web-Artikel mit Themen wie „Why Hollywood Won’t Cast These Stars Anymore“, in denen auch Hillary Swank auftaucht. Sehr schade, denn ihre zwei Oscars (siehe auch „Million Dollar Baby“) waren hochverdient. Der Cure-Song gleichen Namens spielt mit Grundschul-artiger Patzigkeit – dieser Film nach einer wahren Geschichte ist alles andere als lustig.

Swank spielt, angelehnt an eine wahre Geschichte, den trans Menschen Brandon Teena, dessen Tage im ländlichen Nebraska irgendwann gezählt sein müssen. 1999 mit Swank in der Rolle normal, 2019 gäbe es wohl herbe Kritik, würde KEIN trans Mensch den Teenager verkörpern. Swank ist ihrer Darstellung Frau, Mann, beides.

Swank schlug zum ersten von zwei Malen Annette Benning („American Beauty“), und Meryl Streep war, wie so oft in den 1990er-Jahren für ein Werk nominiert, das heute keiner mehr kennt, „Music of the Heart“ – ein Musical von Wes „Scream“ Craven.

09. Natalie Portman in „Black Swan“ (2010)

Schon toll, dass die Jury eine derartige Uneindeutigkeit zugelassen hat: Ist das Ende ein (Wunsch-)Traum, oder stirbt die Balletttänzerin Nina Sayers? Nina beherrscht in den Proben von Tschaikowskys „Schwanensee“ den weißen, unschuldigen Schwan gut, aber den schwarzen, abgründigen noch nicht.

Der Oscar war die Würdigung eines Milieus, in dem, wie auch in der Schauspielerei, Selbstaufgabe zum Lernprozess gehört. In der Persönlichkeiten zuerst zerstört und dann neu geformt werden. So, wie es der Lehrer Thomas (Vincent Cassel) mit seiner Schülerin (Portman) vollzieht.

Regisseur Darren Aronofskys „Black Swan“ inszeniert sein Drama vielleicht etwas zu konfus, weil er nicht trennt zwischen der künstlichen Visualisierung psychischer Krankheiten und den echten Identitätswechseln in Theaterrollen.

Natalie Portmans Darstellung aber macht den Niedergang einer Figur, deren Nervenenden bloßgelegt werden, greifbar.

08. Julia Roberts in „Erin Brockovich“ (2000)

Wie schnell die Zeit vergeht! Julia Roberts erscheint heute, nach ihrem weitestgehenden Rückzug aus dem Geschäft – sie tritt nur noch in Familienfilmen, neuerdings im Fernsehen auf – in dieser Liste wie der Star einer anderen Ära. Es war damals ihre dritte Nominierung, und der Oscar war eine klare Angelegenheit, Roberts brach über „Erin Brockovich“ herein wie ein Sturm.

Steven Soderbergh verfilmte die Lebensgeschichte der Brockovich, die als alleinerziehende Mutter einen McJob als Sekretärin annimmt und dann einem Umwelt-Skandal auf die Schliche kommt. Mit ihrer Hartnäckigkeit gegenüber Autoritäten, der Einfühlsamkeit gegenüber Opfern, aber auch einer starken Wissbegier (am Ende weiß Brockovich so viel wie ein Anwalt) bringt sie die Pacific Gas and Electric Company vor Gericht. Am Ende muss der Energie-Gigant 333 Millionen Dollar an Menschen zahlen, die durch Abwässer Krebs bekommen haben.

Filmtitel nicht mit einem deskriptiven Titel, sondern nur mit einem Namen auszustatten, ist immer ein Risiko (mit „Michael Collins“ hat es an den Kassen nicht funktioniert, mit „Jack Reacher“ trotz der Bekanntheit der literarischen Figur auch nicht, mit „John Wick“ aber schon). Aber dieser Mensch Erin Brockovich war und ist einfach zu aufregend um ihn zu verstecken. Dennoch erhielt Soderberghs Werk lediglich einen von fünf Oscars, mit Roberts für die „Beste Hauptdarstellerin“. Der Filmemacher blieb jedoch nicht unbedacht: Er bekam ja im selben Jahr den Regie-Oscar, nur eben für „Traffic“.

07. Olivia Colman in „The Favourite“ (2019)

Von der britischen Queen Anne (1665-1714) existieren selbstverständlich keine Fotos oder Videos, aber es gibt sehr, sehr viele – traurige – Erzählungen von der als geistig verwirrt geltenden Monarchin. In Yorgos Lanthimos‘ schwarzer Komödie spielt Olivia Colman die Königin als durchaus stolze Frau – solange es nach den Regeln geht, die sie selber aufgestellt hat, solange sie Abigail Hill (Emma Stone) und Lady Sarah (Rachel Weisz) durch Intrige gegeneinander ausspielen kann.

In ihrer ersten großen Hollywood-Hauptrolle schaltete Colman die große Konkurrentin, die bereits sechsfach nominierte Glenn Close (Oscar-baiting-Beitrag „The Wife“), mühelos aus. Colmans Königin war die wohl beste, die irrste, die kühlste, die es je zu sehen gab. Zumindest bei den Oscars.

05. Emma Stone in „Poor Things“ (2024)

Für ihren zweiten, bei Buchmachern nicht gesetzten Oscar räumte Emma Stone immerhin Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon“) aus dem Weg, die als erste Indigene Favoritin bei den Academy Awards war. Auch Stones Gewinn – nach „The Favourite“ und Olivia Colman der zweite für einen Film von Regisseur Giorgos Lanthimos in Folge, jetzt will sicher jede Schauspielerin mit dem Griechen drehen – war politisch.

Als Frankenstein-Monster entwickelt sie sich als Objekt männlicher Gelüste zu einer denkenden Frau, die Männer beherrscht. Hier schreit alles nach Selbstermächtigung, klar. Aber jeder Mann, wirklich jeder Mann, hat Stones Figur der Bella gewünscht, dass sie sich über die Männer, die sie mehr oder weniger bewusst ausnutzen, erhebt.

05. Michelle Yeoh in „Everything Everywhere All At Once“ (2023)

Vom Klimbimstreifen, dem Gewinner des „Besten Films“ 2023, muss man nicht überzeugt sein. Sympathisch aber ist der Gewinn für Michelle Yeoh, einem ehemaligen (sehr guten) Bond-Girl, allemal. Niemand konnte damit rechnen, dass sie auch nur nominiert wird, das machte ihre Darstellung so befreiend – weit entfernt vom Oscar Bait einer Cate Blanchett in „Tar“ (auch dies aber eine sehr gute Performance), der eigentlichen Favoritin. Von der zunehmenden Diversität innerhalb der Academy profitierte sicher auch Yeoh, nicht nur die erste malaysische Schauspielerin (mit chinesischen Wurzeln), die einen Hauptdarstellerinnen-Oscar erhalten hat, sondern die erste asiatische Schauspielerin überhaupt. Halb Actionstar, halb Frau in der Ehekrise – eine brillante Darstellung.

04. Helen Hunt in „As Good As It Gets“ (1997)

Im Triumph-Jahr von „Titanic“ bot James L. Brooks‘ Romantic Comedy dem Schiffs-Drama die Stirn. Oscars für Jack Nicholson und Helen Hunt – dies sollte die letzte „Bester Hauptdarsteller/ Beste Hauptdarstellerin“-Paarung bis heute markieren. 26 Jahre ist’s her!

Helen Hunt hatte bei dieser Oscar-Verleihung keine Konkurrentin, aber sie wäre sowieso Favoritin gewesen. Sie spielt die Kellnerin Carol, die den misanthropischen Schriftsteller Melvin (Nicholson) zähmt. Dies ist auch nicht wirklich Jacks Film. Zwar ist es seine Figur, die die größere Entwicklung durchmachen muss (Mensch werden), aber Hunts hard working woman beinhaltet alles, was den Film vorantreibt: Entschlossenheit, Wut und Übersicht. So wenig schillernd Hunts Figur – Kellnerin, alleinerziehende Mutter – auch ist, so grandios, so würdevoll ist ihre Darstellung:

03. Hillary Swank in „Million Dollar Baby“ (2004)

„I’m just a girl from a trailer park who had a dream“, sagte Hillary Swank auf der Oscar-Bühne, aber nicht verlegen, sondern stolz. „I don’t know what I did in this life to deserve all this.“ Sie war tatsächlich ein Wohnwagen-Mädchen, aber deshalb war Swank, heute 46, auch in „Boys Don’t Cry“ (1999) so gut, und eben in „Million Dollar Baby“ (2004).

Sie gewann beide Male, sie überzeugte als Frau, deren Traum wahr wird, und die dafür den Tod in Kauf nimmt – sie glaubte ja, das Leben hätte ihr eigentlich eh nichts zu bieten gehabt.

Ihren Namen findet man heute in Internetlisten wie „Darum wird Hillary Swank nicht mehr gecastet“, und es ist seltsam, wie unbedeutend sie nach dem zweiten Academy Award geworden ist. Allein ihr Kurzauftritt in Soderberghs „Logan Lucky“ aus dem vorvergangenen Jahr demonstrierte doch, wie sehr sie Rollen an sich reißen kann, selbst wenn neunzig Minuten zuvor noch Adam Driver, Channing Tatum und Daniel Craig alles mit Testosteron überschwemmt haben.

Zwei Dinge bleiben von der Oscar-Verleihung 2005 auch noch in Erinnerung. Zum einen, dass Swank mit der Auszeichnung erneut Annette Benning ausstach, die, wäre sie in anderen Jahren angetreten, mit ihren Rollen in „American Beauty“ (mit der sie 1999 gegen „Boys Don’t Cry“ und Swank verlor) und nun „Being Julia“ Top-Favoritin gewesen wäre.

Zum anderen Swanks Ehemann, der wie ein Schlosshund heulte, als sie ihn bei ihrer Rede adressierte: „I am going to start by thanking my husband because I’d like to think I learn from past mistakes. Chad, you’re my everything.“

Chad dürfte, wenn er heute an seinen Gefühlsausbruch denkt, froh sein, dass 2005 die Meme-Kultur im Netz noch nicht so verbreitet war.

Swank verließ ihn zwei Jahre später.

02. Frances McDormand in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (2017)

Ganz ehrlich, die beste Szene war die, als sie dem fremden Jungen in die Eier tritt, oder? Endlich macht eine Mutter mal das, was Mütter sich in anderen Filmen nicht trauen. Martin McDonaghs Drama fällt in eine amerikanische Zeit, in der das Vertrauen in den Staat gesunken ist, in der Polizei-Willkür dazu führt, dass die Falschen gefasst und die Richtigen einfach nie gesucht werden. Die Frage, ob oder wieviel Selbstjustiz gerechtfertigt sein kann, will der Film gar nicht erst beantworten, aber das muss er auch nicht.

McDormand erhielt für die Rolle der Mildred, die nach der Ermordung ihrer Tochter und nie wirklich in Gang gekommenen Ermittlungen die örtliche Polizei zur Verantwortung ziehen will, ihren zweiten Oscar, nach „Fargo“ 22 Jahre zuvor. Die 60-Jährige war eindeutige, berechtigte Favoritin, nur Sally Hawkins‘ Figur in „The Shape Of Water“ riss einen in diesem Kinojahr noch ähnlich mit.

Man wartete in „Billboards“ die ganze Zeit auf einen Oscar-Baiting-artigen Gefühlsausbruch ihres Charakters, der ja keinen Frieden nach dem Schicksalsschlag finden konnte. Umso gelungener die Darstellung McDormands. Die Forderung nach Bestrafung hält sie wach, verwischt jeden Gedanken an innere Einkehr.

01. Jodie Foster in „The Silence of the Lambs“ (1991)

Damals war ja immer von „starken Frauenrollen“ die Rede, heute zum Glück nicht mehr. Damals klang so eine Formulierung wie der Inhalt einer Reinhold-Beckmann-Themensendung, aber 1991 war eben das Jahr der „starken Frauenrollen“. Neben Jodie Foster als FBI-Agentin buhlten um den Oscar noch Geena Davis und Susan Sarandon als „Thelma & Louise“, die zu einer Flucht aufbrechen, die sich eher wie ein Roadtrip anfühlt; beide hatten sich zuvor gewalttätiger Männer entledigt.

„The Silence of the Lambs“ triumphierte triumphal, der bis heute letzte Film, der die „Big Five“ abräumte: Film, Regie, Drehbuch (adaptiert), Hauptdarstellerin, Hauptdarsteller. Keiner dieser Oscars war gesetzt, das machte die Sensation so groß. Auch Fosters Sieg war nicht selbstverständlich, gerade weil ihr letzter Oscar-Erfolg mit dem Vergewaltigungsdrama „The Accused“ erst drei Jahre zurücklag.

Clarice Starling konfrontiert Hannibal Lecter. Öffnet sich für ihn, öffnet damit ihn, und löst den Fall am Ende von allein (wenn auch mit etwas Glück). „Quid pro Quo“, das gab es in Thomas Harris‘ Romanvorlage nicht, aber es ist im Film Merkmal dieser Beziehung zwischen Ermittlerin und Insasse. Ein Zusammenspiel, das es so noch nicht gab.