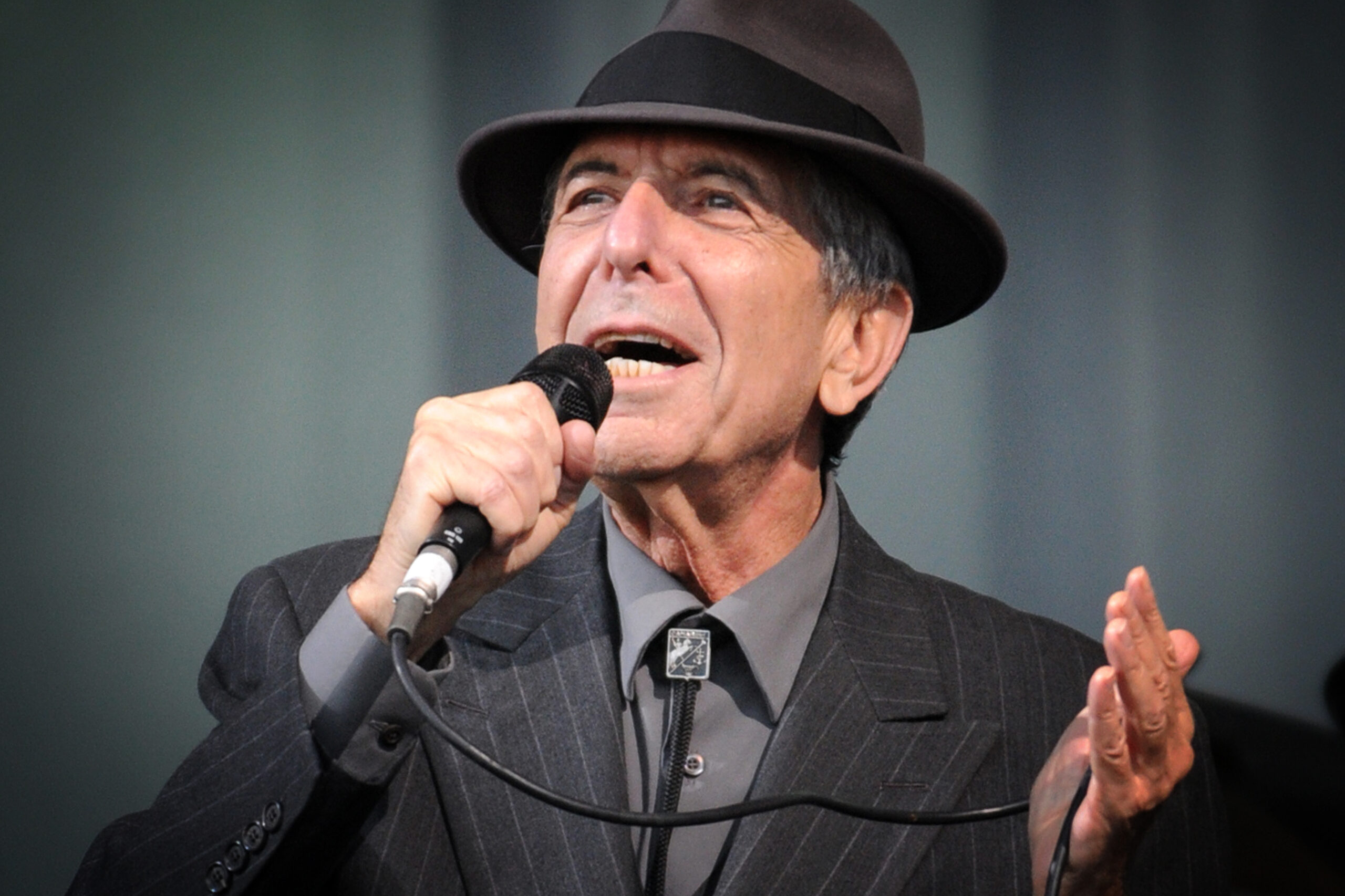

Nachruf auf Leonard Cohen: Ein Leben in der Einsamkeit

Ein großer Dichter, Sänger und Lebenskünstler: In der Popgeschichte hatte Leonard Cohen nicht nur die dunkelsten Lieder, sondern auch die schönsten Frauen und Aphorismen.

Ein populärer Mythos wurde unlängst von Leonard Cohen beglaubigt: Er lernte das Gitarrespielen tatsächlich mit 13 Jahren, um Mädchen zu beeindrucken – was ihm bald vortrefflich gelang. Die ersten erotischen Erfahrungen verdankt er einem Kindermädchen, mit dem er in dem wohlsituierten elterlichen Haushalt in einem Vorort von Montreal in den Keller ging. „I was born with the gift of a golden voice“, schrieb Cohen später.

Als junger Student spielte Leonard in einer Country-Folk-Band und gab sich den Habitus eines Hillbillys, doch verstand er sich als Dichter. Der Vater, Besitzer einer Textilfabrik, starb, als Leonard neun Jahre alt war – der Sohn schrieb ein kleines Trauergedicht und vergrub es im Garten bei den Stiefmütterchen. Es gibt Schmalfilmaufnahmen, die das glückliche Kind auf dem Dreirad im Garten zeigen, daneben die Mutter, viril und lachend. Leonard wurde geliebt.

Der Student verbrachte die Nächte auf der dunklen Seite der Stadt, in den Jazz-Klubs von Montreal: das Leben der Boheme. 1956 erschien sein erster Gedichtband, „Let Us Compare Mythologies“, der ihm ein Stipendium und Literaturpreise einbrachte. Eine Weile spielte Cohen den Partisanen auf Kuba, taugte aber nicht als Revolutionär und genoss die Dekadenz und die Frauen von Havanna.

Der ältere neue Dylan

Anfang der Sechzigerjahre ließ er sich auf der griechischen Insel Hydra nieder, wo er die Romane „The Favourite Game“ und „Beautiful Losers“ und erste Songs schrieb, darunter „Suzanne“, das Judy Collins aufnahm. Die berückende Schwedin Marianne Ihlen, mit der er in einer kargen Unterkunft zusammenlebte, verewigte er in dem Stück „So Long, Marianne“. 1967 kehrte Leonard Cohen nach Amerika zurück und debütierte beim Newport-Folk-Festival. Wie nicht anders zu erwarten, wurde er als „neuer Dylan“ apostrophiert.

Die Lieder, die 1968 auf „The Songs of Leonard Cohen“ erschienen, hatten aber nicht den Furor und den Surrealismus von Dylans Dichtung, zu schweigen von dessen stupender musikalischer Innovationskraft: Cohen verwob Religion und Sexualität, Mystik und Sensualismus zu einfachen, suggestiven Melodien, die vom Chanson, vom Folk und von dem Gesang der jüdischen Kantoren in der Synagoge gespeist wurden. Später antwortete er ausweichend auf die Frage, ob er in die Synagoge gehe: „Es kommt darauf an – wie gut der Gesang ist.“

https://vimeo.com/184854600/ff68186888

Cohen gurrte seine Lieder so schön traurig, dass er zum kultisch verehrten Sensibilisten und Priester wurde, nicht frei von den Manierismen eines kopfhängerischen Poeten, der zu einer Plattenkarriere gezwungen wurde. Das Meisterwerk „Songs Of Love And Hate“ von 1971 ist ein Monument eloquenter Depression und karg geschrummter Trübsalslieder.

Der Mensch ist politisch

In dem Dokumentarfilm „Bird On A Wire“, der 1972 während einer Tournee gedreht wurde, sieht man Leonard Cohen als überforderten Schwermutsvirtuosen, der sich in der Garderobe diplomatisch gegen Avancen wehren muss, einigen Zuhörern in Kopenhagen das Eintrittsgeld zurückgibt, weil sie sich über die schlechte Akustik beklagt hatten, und in Jerusalem weinend hinter der Bühne sitzt und nicht mehr weiterspielen will, während das beseelte Publikum seine Lieder für ihn singt. Ein devoter Reporter fragt, ob er nicht politische Songs schreibe. Cohen stutzt, dann antwortet er ruhig: „Die Einsamkeit des Menschen ist politisch.“

1977, bei der desaströsen Aufnahme des Albums „Death Of A Ladies Man“, richtete der impulsive Produzent Phil Spector einen Revolver auf Cohen. Die grandios verunglückte Platte enthält neben grotesken Orchester-Arrangements auch Stuss wie „Don’t Go Home With Your Hard-On“, einen Song, der Cohens Obsessionen ins Zotige überführte. Die Songschreiberin Joni Mitchell, mit der er 1967 eine Affäre hatte, bemerkte mokant: „Er hat den Ausdruck ,nackter Körper‘ geprägt. Ich glaube nicht, dass er einen Song schreiben kann, ohne diesen Begriff zu benutzen.“ Zwar gibt sie zu, dass Cohen „ohne verbale Anleitung“ dabei geholfen habe, ihre emotionalen Untiefen auszuloten – doch sei er ein „Boudoirpoet“ und zweitklassig.

Da half nur noch Selbstironie. Nachdem das Album „Various Positions“ – mit dem heute hundertfach adaptierten „Hallelujah“ – 1984 zunächst von Cohens Plattenfirma Columbia abgelehnt worden war, fiel er in eine Schaffens- und Existenzkrise, aus der ihn die beharrlich umsorgenden Frauen und einige der größten Lieder seiner Karriere befreien konnten: „I’m Your Man“ zeigt 1988 den Troubadour auf dem Plattencover als lässigen Anzugträger mit Sonnenbrille und geschälter Banane. 1992 erschien „The Future“ mit der berühmten Textzeile „I’ve seen the future, it is murder“, und bei den Interviews in Deutschland lag Cohen mit einer Erkältung behaglich im Hotelzimmer und verabreichte seine Sentenzen wie Placebos. Vor Konzerten trank er zwei Flaschen Rotwein.

Probleme hat jeder

Dann verschwand der melancholische Bonvivant in einem kalifornischen Kloster, wo er frühmorgens meditierte und für die Mönche kochte. Der Dokumentarfilm „Beautiful Losers“ zeigt den kalmierten Buddhisten, der mit den Zumutungen des Lebens abgeschlossen hat. Doch 2001 veröffentlichte Cohen, der nach Los Angeles zurückgekehrt war, „Ten New Songs“ – seichte und sedierte Stücke, für die Cohens Produzentin Sharon Robinson die Musik geschrieben hatte.

Im Jahr 2008 kehrte er auf die Bühne zurück, nachdem ihn seine Managerin um angeblich sieben Millionen Dollar, sein gesamtes Vermögen, gebracht hatte. Gravitätisch und altersmild lupfte er seinen Fedora-Hut, sang die alten Balladen, schlich um die Musiker (und die drei Chorsängerinnen) herum und vergaß nie seinen Aphorismus: „There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.“

Zum 80. Geburtstag im Jahr 2014 schenkte Leonard Cohen sich und uns ein neues, hörerfreundlich arrangiertes Album, „Popular Problems“, und gurgelt mit der Grabesstimme eines saturierten Gurus: „It’s not because I’m dead/ It’s not because I’m old/ I always liked it slow/ That’s what my momma said.“

Mit „You Want It Darker“ legte Cohen im Oktober dieses Jahres ein meisterhaftes Album voller salbungsvoller und gravitätischer Songs vor, alte Cohen-Melodien und Walzerseligkeit. Geigen, Balalaikas, Orgeln, Pedal-Steel-Gitarren lagen in der Luft.

„I’m leaving the table“, „If I didn’t have your love“, „And no water in the sea“, das muss man sprechen können. Man denkt an die Konzerte, bei denen Cohen von Musiker zu Musiker geht und ihnen nach einem Solo dankt, indem er sich verbeugt und den Hut zieht. Die Platte „You Want It Darker“ ist diese Geste des Hutlupfens.

Du willst es dunkler? Kannst du haben. Ich ziehe meinen Hut.