Mit Robbie auf dem Friedhof

An sonnigen Herbsttagen zog es mich um die Mittagszeit herum zumeist auf Friedhöfe.“ Diesen Satz möchte ich meinem Biografen später vom Schaukelstuhl aus gern zuraunen, und da ich meinen Biografen nicht oder kaum anlügen möchte, richte ich mein Leben entsprechend aus. Ich spazierte also mit meinem Kumpel Helmut über den Berliner Garnisonfriedhof, die Hände hinterwärts gefaltet, Kastanien über den Friedhofsweg kickend. Einer Informationstafel entnahmen wir, dass es dort einige gusseiserne Kreuze zu bestaunen gab, bei denen es sich um Zeugnisse der „Blütezeit des Berliner Eisenkunstgusses“ handelt, und so diskutierten wir, inwieweit der Eisenkunstguss als Subgenre der Eisengusskunst zu verstehen ist; Eisenkunstguss, Eisengusskunst – wir versuchten, sinnvolle Sätze zu bilden und mit hoher Geschwindigkeit zu sprechen, in denen diese beiden Begriffe möglichst häufig vorkamen. Über die Vergänglichkeit aller Dinge, sonst unser Hauptthema, sprachen wir selbstverständlich nicht; Herbst, Friedhof – das reicht ja.

So wurde es Nachmittag, und ich eilte zum Elektronikkaufhaus, den allfälligen Platteneinkauf zu erledigen. Auch dort war Herbst, im Sinne der Erntezeit, im Neuheitenregal stapelten sich die „Best Of“-Veröffentlichungen – wie Lebkuchen-Karussells im Supermarkt (oder genauer gesagt: Zeitungsberichte über viel zu früh gesichtete Lebkuchen-Karussells in Supermärkten) ein eindeutiger Hinweis auf die nahende Vorweihnachtszeit. Der Kauf eines „Best Of“-Albums ist immer etwas deprimierend, gerade weil es eine so sichere Sache ist. Als Fan und Komplettist aber hat man keine Wahl und gibt sich dieser Sentimentalität gern hin, nach einem Friedhofsspaziergang sowieso. Also: John Lennon, A-ha, Robbie Williams und so weiter. Zwar liebe ich das John-Lennon-Foto sehr, auf dem er dieses „New York City“-T-Shirt unter der Jeansjacke trägt, ein gutes Covermotiv ist es allemal, andererseits besitze ich bereits zwei (oder drei?) Lennon-Best-Of-Alben, und dieses ist besonders lieblos zusammengestellt, der Titel „Power To The People“ macht zudem richtig aggressiv (und das T-Shirt-Foto fehlt in kaum einem der etwa 25 Lennon-Bildbände, die ich zu Hause habe).

Von A-ha braucht man nun wirklich kein zweites „Best Of“, zwar könnte ich „25“ meiner Freundin „fürs Auto“ mitbringen, sie hatte darum gebeten, doch wenn ich ihr stattdessen die DVD „Valentinstag“ kaufe, wird sie den A-ha-Auftrag juchzend vergessen, und den Film brauche ich sowieso, weil ich jeden Film brauche, in dem Julia Roberts mitspielt.

Als Alibikauf, um „gleichsam“ (F.J. Raddatz) ein interessantes und interessiertes Leben vorzugaukeln, wenigstens noch ein abseitiges „Best Of“ mitnehmen, „It Takes A Thief“ von Thievery Corporation, deren Platten ich seit Jahren kaufe, ohne zu wissen, mit welchem Genrebegriff man dieses wunderbar weltumspannende Mischmaschgeballer einzäunen könnte. Bei solchen Überlegungen fällt mir immer die erste Seeed-Platte ein, auf der ein Zugereister in bestem Prenzlauer-Berg-Bioladen-Slang in den Beat reinschwäbelt: „Isch ja voll dr Wahnsinn, isch des Dub oder Rap?“ Kürzlich sah ich eine Quizsendung im Fernsehen, in der vier Wörter genannt wurden, von denen eines, das es auszuwählen galt, nichts Essbares bezeichnete, „Schokomuffin“ gegen „Raggamuffin“, und der Moderator sprach dabei permanent von „Reggaemuffin“ statt von „Raggamuffin“, wobei ja jeder weiß, dass Ragga sich zu Reggae so verhält wie Eisenkunstguss zur Eisengusskunst. Na ja. Thievery Corporation jedenfalls: kann ich sehr empfehlen.

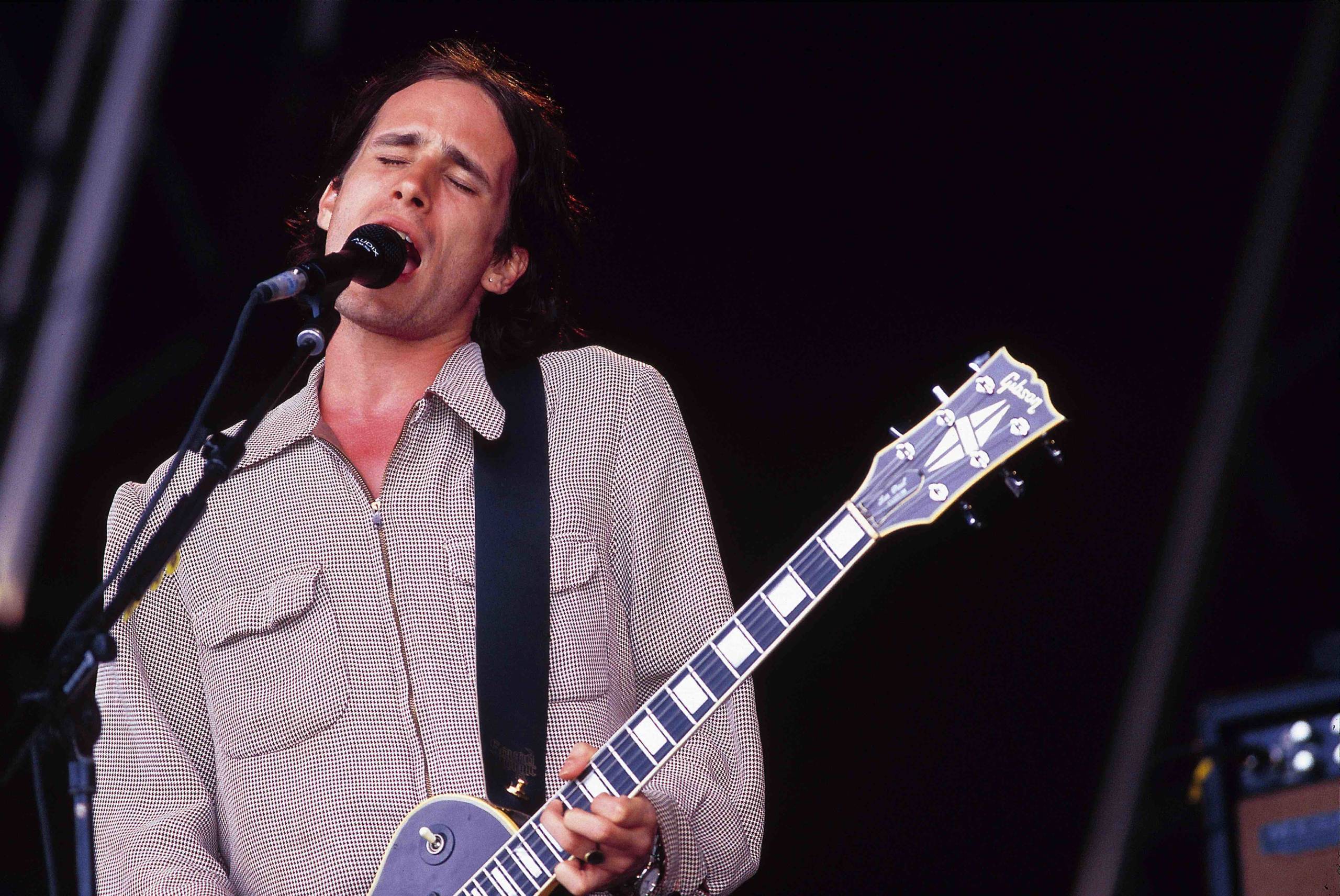

Und nun zu Robbie. Auch schon sein zweites „Best Of“, diesmal wird der Bogen von Take That bis Take That geschlagen, also von „Everything Changes“ bis zur Williams-Barlow-Brokeback-Mountain-Friedenspfeife „Shame“. So ein „Best Of“ zu Lebzeiten ist ja nichts anderes als das Diktieren der eigenen Biografie, mehr oder weniger vom Schaukelstuhl aus, mit Wolldecke über den Beinen. Leider erzählt Robbie uns seine Geschichte diesmal verkehrt herum, er beginnt mit der Gegenwart. Um seine Großtaten und Fehltritte aber als ineinandergreifende, einander bedingende Etappen zu begreifen, muss man normalchronologisch vorgehen und diese Platte also von hinten aufrollen, mit der Take-That-Demission beginnen, dann die unbeholfene, aber in ihrer einfältigen Programmatik doch anrührende George-Michael-Coverversion „Freedom“ als Brücke zu den ersten, unsterblichen Meisterwerken, hin zur frühen Perfektionierung des Prinzips Robbie auf dem zweiten und dritten Album, dann der Swing-Ausrutscher, ohne den seine wohl beste Platte „Escapology“ niemals möglich gewesen wäre, nach der es folgerichtig ganz finster und orientierungslos wurde, wovon er sich aber erholte und mit einer annehmbaren Platte im letzten Jahr ein Semikolon setzte, um jetzt wieder aufs Ruderboot (das ihm einst zur Galeere geworden war) zu Gary und den anderen Boys zu steigen.

So herum gehört, ist diese Platte unbestreitbar das wichtigste Buch dieses Herbstes, ein Entwicklungsroman, ein Heldenepos. Für seine eigene Beerdigung, erzählte Robbie vor kurzem einem Interviewer, hat er ein unter Verschluss gehaltenes Requiem komponiert, für alle anderen Menschen findet sich auf dieser Platte ein biografiesummierender Hit als Soundtrack für die letzte Fahrt, dachte ich, als ich am nächsten Tag wieder über den Friedhof spazierte.