Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

R.E.M.-Sänger Michael Stipe über seinen neuen Fotoband, Rauschzustände bei Kindern, die Unmöglichkeit zum Glühfaden zu werden – und ob sich Kunst in Gut und Böse einteilen lässt.

Ein Beitrag aus der Reihe „Das Beste aus 30 Jahren ROLLING STONE“ – vom 15. Oktober 2019

Es tut sich gerade was im Leben des Michael Stipe: Unlängst veröffentlichte der ehemalige R.E.M.-Sänger mit „Your Capricious Soul“ seine Solodebüt-Single, deren Erlöse der „Extinction Rebellion“-Bewegung zugute kommen. In Berlin, wo er einen Wohnsitz hat, bewirbt er derzeit mit dem Kollegen Mike Mills das 25. Jubiläum des R.E.M.-Albums „Monster“, das als Reissue neu aufgelegt wurde.

In der Galerie und Fotobuchhandlung „Bildband Berlin“ stellte der 59-jährige sein neues Fotobuch „Michael Stipe with Douglas Coupland: Our Interference Times: A Visual Record“ vor. Darin versammelt er in Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Coupland Aufnahmen, die den Übergang von der Analog- zur Digitalfotografie und damit eine chaotische Welt abbilden sollen. ROLLING STONE traf Michael Stipe zum Gespräch über den Dächern des Holzmarkt 25 in Berlin, einem „Kreativdorf“ mit Studios, Galerien, Clubs und Restaurants.

Ihr Bildband wird mit dem Abdruck Ihres Songtexts zum R.E.M-Lied „Hope“ von 1998 eröffnet, zeigt handschriftliche Änderungen und Notizen. Was möchten Sie damit ausdrücken?

Das Thema dieses Songs und das meines Buchs gehen Hand in Hand. Deshalb habe ich „Hope“ darin abgedruckt: Es geht um das Chaos beim Songwriting. Das Stück handelt von einem Menschen, der schrecklich krank ist – und der sich entschieden hat, einer neuen Medizintechnik zu vertrauen um sein Leben zu retten. Es macht ihm große Angst, gerade, weil diese Methode experimentell ist. Das verbindet den Song mit dem Bildband: Wir befinden uns seit ungefähr 30 Jahren in einer verrückten Periode. Fotografie wandelt sich vielleicht endgültig vom Analogen zum Digitalen. Es ist nicht beängstigend, aber befremdlich, wie einfach Fotografie geworden ist.

Warum?

Es ist die Technik, die ich manchmal befremdlich finde, aber auch die Motive, die ich sehe. Um 2005 herum wurde mir klar, dass Digitalkameras ihren Aufschwung erfahren. Auch ich fing an, Dinge anders zu sehen und aufzunehmen. Im Jahr 2007 startete ich ein Experiment: Ich machte einen Online-Kalender auf, „Future Epicentre“, und darin veröffentlichte ich jeden Tag ein Foto, aufgenommen mit meiner Digitalkamera – so wollte ich zeigen, wie digitale Technologie die Art ändert, mit der ich Bilder mache.

„Fotografie verändert die Art, wie wir Politiker wahrnehmen“

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

In meinem Buch ist die Nahaufnahme einer Glühbirne abgebildet. Den Glühfaden hätte ich mit einer normalen Kamera niemals fotografieren können, nicht mit meinen herkömmlichen Linsen. Oder nehmen Sie Insekten, das Innere des Auges. Mit Film hätte das niemals funktioniert, das wäre Materialverschwendung. Deshalb verändert Digitalfotografie schlicht die Weise, wie wir Gegenstände oder Lebewesen wahrnehmen. Es verändert aber auch die Art, wie wir debattieren, wie wir über Politik reden, wie wir Politiker wahrnehmen. Unsere Sicht auf die Welt verändert sich radikal. Hier kommt auch der Unterschied zwischen den Generationen ins Spiel.

In welcher Hinsicht?

Ein 14-jähriger nimmt die Welt über Fotos so wahr wie ein Mensch im Alter von 25. Seit deren Kindheit blicken beide auf Bilder, die auf einem kleinen Bildschirm, also ihrem Handy oder Tablet, abgebildet sind. Ich erinnere mich noch an eine Kindheit, in der es diese Technik lange nicht geben würde. Das dokumentiert eine gewaltige technologische Entwicklung: Es nimmt Einfluss auf die Welt, wie wir sie sehen, sehen wollen, woran wir glauben, woran wir nicht glauben wollen. Alles spielt sich hier drin ab (zeigt auf das Mobiltelefon). Das heißt nicht, dass das Analoge verschwinden wird. Das Analoge wird ja im Digitalen verbaut, man sieht es allein an den Retro-Filtern in den Apps. Aber was Sie und ich denken, hat nicht mehr viel mit dem zu tun, wie ein 14-jähriger die Welt empfindet, sofern er in Bildern denkt.

AmazonFotos als Mittel um Kommunikation zwischen den Generationen herzustellen – wie soll das gehen?

Nein, ich fotografiere nicht um gegenseitige Beeinflussung herzustellen. Natürlich interessieren mich junge Menschen, ich will wissen, was in ihnen vorgeht, was ich von ihnen lernen kann. Ich bin von Natur aus neugierig, ich will wissen, wie sie mit Niederlagen umgehen, aber auch, wie sie Triumphe erleben. Doch das „Generation Gap“ war immer schon ein Thema. Und wenn wir das nicht angehen, wird daraus ein sehr, sehr ernstes Problem.

Das klingt so, als ist Fotografieren für Sie ein politisches Statement.

Wir befinden uns im Zeitalter des Bilder-Chaos. Wir sehen Bilder und wissen nicht mehr, ob sie die Wahrheit abbilden. Darin liegt auch das Potential der Verführung. Instagram ist in der Lage, die Umstände eines Schnappschusses zu verändern. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit dem langen Prozess des Abwedelns im abgedunkelten Fotolabor. Sogar Photoshop, lange das Programm der Wahl, hält da nicht mit.

„Ich bin gegen alles, was böse ist, natürlich auch in der Kunst.“

Die Technik der Deepfakes wird derzeit in der Kunst bewundert, aber in der Politik gefürchtet: Gefälschte Videos und Fotos zeigen perfekte Montagen von Menschen in Situationen, die es nie gab. So können sich Unwahrheiten verbreiten. Darf Kunst mit Deepfakes arbeiten?

Das lässt sich so einfach nicht beantworten. Grundsätzlich vertrete ich die Haltung: Ich bin gegen alles, was böse ist, natürlich auch in der Kunst. Das offensichtlichste Beispiel für einen Menschen, der mit seiner Kunst Böses anrichtete, war Leni Riefenstahl. Wer versuchen würde, Riefenstahls Filme von der Politik zu lösen, könnte zwar sagen, dass ihre Arbeiten äußerst großartig gewesen waren. Oder die Faschistische Architektur Italiens. Faszinierende Gebäude, aber, wie Riefenstahls Filme, erschaffen aus den falschen Gründen.

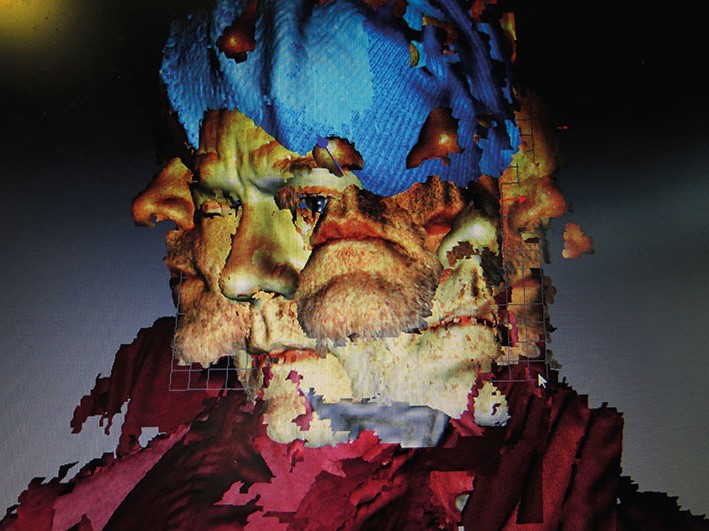

Viele Ihrer Bilder zeigen Monitor-Bildwellen, die nur in der Fotografie oder im Video sichtbar sind. Was reizt Sie daran?

Ich mag den Moiré-Effekt, sich überlagernde Raster, die Muster, die daraus entstehen und zur optischen Täuschung werden können. Mit dem Computer hätte ich sie entfernen können – das wäre auch schon in der Zeit vor dem Computer möglich gewesen. Ich ließ diese Interferenzen der Linien drin, weil sie für den Zustand unserer heutigen Welt stehen: die Überschneidungen von analog und digital.

Ein Foto aus Ihrer Kindheit zeigt jene vorhin erwähnte Glühbirne, die Sie versucht haben sich in den Mund zu stecken um als Leuchtverstärker dienlich zu sein.

Als Erwachsener schockiert mich mein Vorhaben von damals fast schon. Ich steckte die Glühbirne in den Mund, weil ich selbst der Glühfaden sein wollte. Ich wollte nicht einfach nur ich sein, der Junge, der die Glühbirne vereinnahmt. Die Grenzen zwischen dem kleinen Stück Draht und meinem Körper sollten gänzlich verschwimmen. Ich wollte dieses Ding sein. Und wie weit wir uns beim Aufwachsen von solchen Entdeckungen und Vorstellungen der Kindheit entfernen! Das Wunder, die Schönheit eines jeden Moments, den wir als Kind empfinden. Wenn wir klein sind, ist jeder Eindruck geradezu in einem Geschenkpapier der Schönheit eingewickelt. Als wäre man permanent im Rauschzustand durch psychoaktive Pilze. Alles ist wundervoll.

Erleben Sie diesen sogenannten „Zauber des Augenblicks“ auch als Erwachsener noch?

Natürlich. Dieses Vermögen steckt noch in jedem von uns. Vor dem Interview haben wir beide uns doch den schönsten Sonnenuntergang angesehen, den ich jemals in Berlin erleben durfte.

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass manche Ihrer Songs als Foto besser funktioniert hätten – und umgekehrt?

Für mich ist Musik immer extrem filmisch. Gute Musik nehme ich als Fotoaufnahme wahr. Hören Sie die Klänge, die hier auf die Terrasse hochwehen (schließt die Augen)?

Die Techno-Musik?

(öffnet die Augen langsam). Das ist kein guter Film, aber er ist okay. Können Sie den Film sehen?

Ich assoziiere Club-Musik mit klischeehaften Zeitraffer-Aufnahmen des Berliner Verkehrs, der von Tag zu Nacht und wieder Tag wechselt. Das höre ich in Berlin jeden Tag.

Ich auch. Damit haben Sie gerade selber einen Film gedreht.

Welchen Einfluss hatte die Tatsache auf Sie, dass mit der Digitalfotografie der Blick aufs Foto augenblicklich möglich war – und eine Aufnahme einfach wiederholt werden konnte. Wurden Sie zum Perfektionisten?

Im Gegenteil. Ich entfernte mich davon zum Perfektionisten zu werden. Hvielmehr nach Fehlern Ausschau. Ich hoffte, irgendwas läuft schief in den Bildern. Für mich spiegeln Fehler erst die Erhabenheit, die Exzellenz der Kunst wider. In der Musik genauso. Wenn ich Melodien singe und feststelle, dass ich etwas falsch gemacht hatte, dann nehme ich das umso genauer unter die Lupe. Entwickele den Fehler ein, zwei Schritte weiter – darin kann Genialität zum Ausdruck kommen. Weil sich das Gehirn ausschaltet, man nichts totdenkt. Man reagiert ausschließlich.

Haben Sie etwa Fotos unveröffentlicht gelassen, weil sie zu gut sind?

Haha, nein, allein in diesem Bildband sind Fotos, die alles andere als gut sind. Meiner Meinung nach jedenfalls, wenn man strenge Kriterien anlegt. Aber zumindest als Bilder, die ganz bestimmte Momente festhalten sollten, finde ich viele davon durchaus spektakulär.

Sie haben mit dem Schriftsteller Douglas Coupland die Bilder gemeinsam ausgesucht. Worin genau bestand sein Job?

Wir gingen das Material gemeinsam durch, zig Fotos, und er sagte dann „no“, „no“, „no“, „no“ …

Und Sie haben ihn walten lassen?

Natürlich musste er seine Vorschläge manchmal erklären. Etwa, wenn ich ein Musikfoto mehr drin haben wollte – aber oft blieb er auch dann beim „No“. Doug ist ein exzellenter Redakteur und ein aufregender Künstler. Er denkt in Kategorien – das gefällt mir. Genau wie mein Lebensgefährte, der auch wie ich Fotograf ist. Eines Tages saß ich mit ihm beim Abendessen zusammen, da eröffnete er mir schlicht: „Deine Fotos haben keine hierarchische Ordnung.“ Ich erkannte: „Jesus! Da hast Du wohl Recht.“ Es ist immer gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der die eigenen Arbeiten objektiviert. „Write drunk, edit sober“, das Motto gibt es nicht umsonst, es sollte für alle Künstler gelten.

Coupland sagte auch: „I miss my pre-internet brain“. Wünschen Sie sich manchmal in die Zeit vor dem Internet zurück?

Nein. Absolut nicht. Das Netz ist Segen und Fluch zugleich. Der direkte Zugang zu Informationen. Die „Extinction Rebellion“-Bewegung zählt zu den guten Bewegungen, die das Internet ermöglich hat, durch dessen Möglichkeit der Organisierung.

Aktuell besetzen sie auch in Berlin die Straßen.

Und sie werden auch nicht verschwinden. Halt, ich muss sagen: Wir werden auch nicht verschwinden. Ich zähle mich dazu.

Nahmen Sie an den Demonstrationen der Bewegung teil, die Politiker mit zivilem Ungehorsam, etwa Sitzblockaden, zu stärkerem Klimaschutz drängen will?

Ich bin regelmäßig dabei, ja. Gestern, als ich hier in Berlin ankam. In den vergangenen fünf Tagen war ich schon in Paris, Rom, Stockholm und London vor Ort. Wenn die Rebellion und ich in derselben Stadt sind, möchte ich dabei sein. In London machte ich auch ein paar Fotos von der Demo.

Gibt es etwas, das Sie nicht fotografieren würden?

Alles, was ich sehe, kategorisiere ich als potentiell wundervoll, wie ein Kind. Ok, Moment. Ich finde nicht alles schön, natürlich. Tote Vögel etwa, die fotografiere ich dann auch nicht.

Sie sagten, Umweltschützer zu sein sei Ihre wichtigste Profession. Eines der schönsten Fotos in Ihrem Buch zeigt den Schnappschuss der Wasserfontäne eines Wals. Glauben Sie daran, dass Bilder die Welt verbessern können?

Ja.

„Michael Stipe with Douglas Coupland: Our Interference Times: A Visual Record“ (Damiani)

Buchpremiere war am 12. Oktober 2019, in der Fotobuchhandlung und Galerie Bildband Berlin, Immanuelkirchstr. 33, 10405 Berlin