Merle Haggard: Der einzige Ganove unter den Hippie-Rebellen

Merle Haggards Einfluss auf das Americana-Genre war unermesslich. Eine Erinnerung.

„Last of the Breed“ nannte sich ein Album von 2007, für das sich Willie Nelson, Ray Price und Merle Haggard zusammenfanden und ein weiteres Mal alten Standards von Vorbildern wie Cindy Walker und Leon Payne und Adepten wie Kris Kristofferson und Mickey Newbury Tribut zollten. Gemeinsame Sache machen, Legenden von „Outlaws“ und „Highwaymen“ spinnen und ironisieren, Traditionen ehren und lebendig halten, das macht den alten Country-Kämpen keiner nach.

Dabei ging es spätestens seit dem Tod von Johnny Cash immer auch um die Frage, wer als letzter der alten Garde noch die flackernde Kerze des widerspenstigen, unverfälschten Country weiterträgt. Jenseits gelegentlicher musikalischer Bünde ließ sich Hag indes nie gern vereinnahmen von Strömungen und Kollektiven. Sein Drang nach Individualität und Freiheit war unbezähmbar.

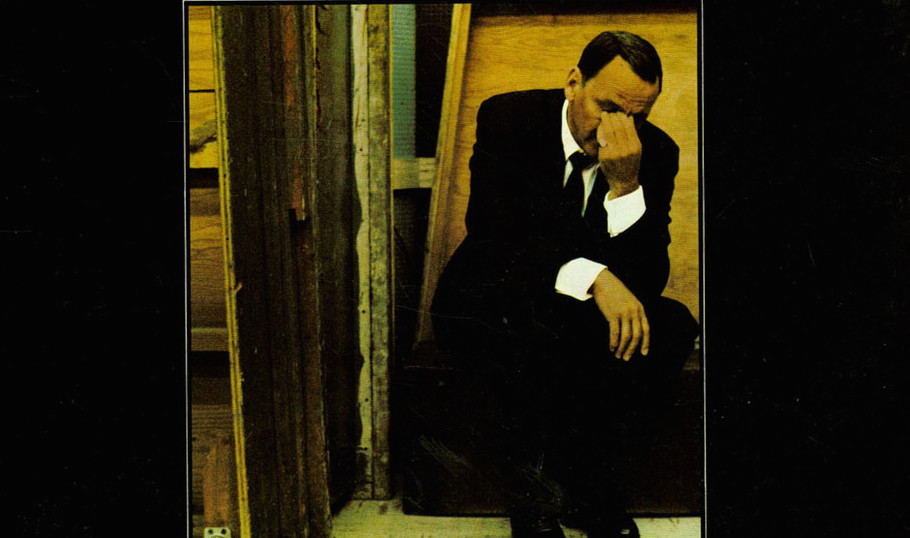

Geboren wurde er am 6. April 1937 im kalifornischen Bakersfield als Sohn armer Arbeitsmigranten aus Oklahoma. Ohne die Autorität seines früh verstorbenen Vaters wurde er als Teenager ein kriminelles Sorgenkind. Wie die Hobos sprang er auf Züge, aus Erziehungsheimen büxte er regelmäßig aus. Nach einem missglückten Einbruchsversuch verbrachte er fast drei Jahre in San Quentin, bevor er sich ab Anfang der 60er auf den Schultern seiner drei großen Idole Jimmie Rodgers, Lefty Frizzell und Bob Wills zu einem der einflussreichsten und vielseitigsten Singer und Songwriter des Genres entwickelte.

Merle Haggard widersetzte sich dem Nashville-Mainstream

Seine erste Single mit der famosen B-Seite „Skidrow“ ist heute ein gesuchtes Sammlerstück. Seinen Durchbruch hatte er dann 1965 mit „(My Friends Are Gonna Be) Strangers“, das ihm einen Deal mit Capitol sicherte. Neben Wynn Stewart und Buck Owens etablierte er nun den hartkantigen Bakersfield-Sound. Aus seiner bewegten Biographie schöpfte er viel Inspiration, etwa für „Mama Tried“ und „Hungry Eyes“, doch brillierte er auch mit sehnsüchtigen Balladen („Silver Wings“), Alkohol-Oden („Swinging Doors“, „The Bottle Let Me Down“), Arbeiterhymnen („Working Man Blues“, „Big City“) und patriotischen Querschlägern („The Fighting Side of Me“).

Zwar trat Haggard für Nixon und Reagan auf, doch ließ er sich auch politisch ungern eingemeinden. Mit dem Song „Irma Jackson“ über die unerfüllte Liebe eines Weißen zu einer Schwarzen verstörte er so manchen erzkonservativen Fan. Und eine seiner widersprüchlichen Exegesen zur Redneck-Hymne „Okie from Muskogee“ lautete: „Son, the only place I don’t smoke is Muskogee.“ So war Hag der einzige echte Ganove unter all den bärtigen Hippie-Rebellen, die sich in den 70ern dem Nashville-Mainstream widersetzten.

Noch heute wird in den Clubs von Texas bis ins hippe Brooklyn, überall wo auf der Bühne oder aus der Jukebox traditioneller Country schallt, spürbar, wie unermesslich sein Einfluss auf das ist, was im weitesten Sinne zum Americana zählt. Bis zuletzt stand Haggard zusammen mit seiner (fünften) Frau, zwei seiner Söhne und seinen Strangers auf der Bühne: etwas wacklig auf den Beinen und kurzatmig, aber konzentriert und immer noch mit dieser einzigartig raureifen, honigmilden Stimme gesegnet. Weitere Tourdates für den Sommer waren bereits angekündigt. Doch seinen Lungen ging am Tag seines 79. Geburtstags der Atem aus.

Jetzt ist es an Willie Nelson, Hags ungleichem Bruder und langem Lebensfreund, die Fackel der „Last of the Breed“ noch lange weiterzutragen.