Maximal Metal

Man kann’s so sympathisch ausdrücken wie Thees Uhlmann von Tomte, der nach dem Auftritt auf der Alternastage schreit: „Ihr seid meine Macker, Mann!“ Oder sich wie Paul Weller freundlich für die Aufmerksamkeit bedanken, obwohl klar ist, dass die Wenigsten von den Wenigen, die hier vor der Bühne stehen, kapieren, was Weller überhaupt will. Bei „Town Called Malice“ geraten sie ein wenig in Wallung, die Kraft hinter den anderen Stücken wissen sie nicht zu schätzen, den Soul und diese enorme Stimme schon gar nicht. „Rock am Ring“

ist einfach kein Ort für Feinheiten, und es wäre noch viel schöner hier, wenn es nicht von allem so viel gäbe: so viele Menschen (80 000), so viel Alkohol (vorzugsweise Bier oder Schnaps in Tetrapacks), so weite Wege, so kalte Winde. So viele Möglichkeiten, so wenig Zeit. Konzentrieren wir uns also auf vier von vielen Hinguckern.

Der charmante Conferencier: Morrissey kommt im (natürlich zu engen) schwarzen Anzug mit Fliege auf die Bühne, spielt gleich „Panic“, viele neue Stücke, „Girlfriend In A Coma“ – was das Herz begehrt. Er lässt sich die ausladenden Gesten nicht nehmen, bedankt sich spöttisch bei allen Albumkäufern – und beim restlichen Festival-Publikum mit den Worten: „Thank you for not throwing anything!“ Er hat verstanden, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man die Laufkundschaft von Korn vor der Nase hat.

Die gnadenlosen Verweigerer: Wenn man bei einem Festival zusagt, kann man die Künstler-Attitüde ruhig mal aufgeben. Dann muss man den Leuten, die in der 278. Reihe stehen, nicht Artsyfartsy -Videoprojektionen auf den riesigen Leinwänden vorführen, dann kann man durchaus mal die Gesichter der Bandmitglieder zeigen. Auch sollte der Sänger nicht auf einem Podest im hinteren Bereich der Bühne im Rauch verschwinden. Das andere Wort für Sänger heißt doch: „Frontman“. Maynard James Keenans Visionen in allen Ehren, aber so geht das nicht, auch wenn Tool musikalisch natürlich brillant sind.

Die perfekten Rocker: Wie man es machen muss, zeigen Metallica. Besser kann ein Festival-Auftritt nicht sein. Alle Hits, keine unnötigen Sperenzchen, immer schön das Publikum loben, bloß keine Langeweile aufkommen lassen. Die Energie, mit der sie immer noch alle anderen weghauen, ist schon beeindruckend. Und der Satz des Wochenendes kommt eindeutig von James Hetfield. „The rule is: We make noise, you make noise.“ Alles gesagt.

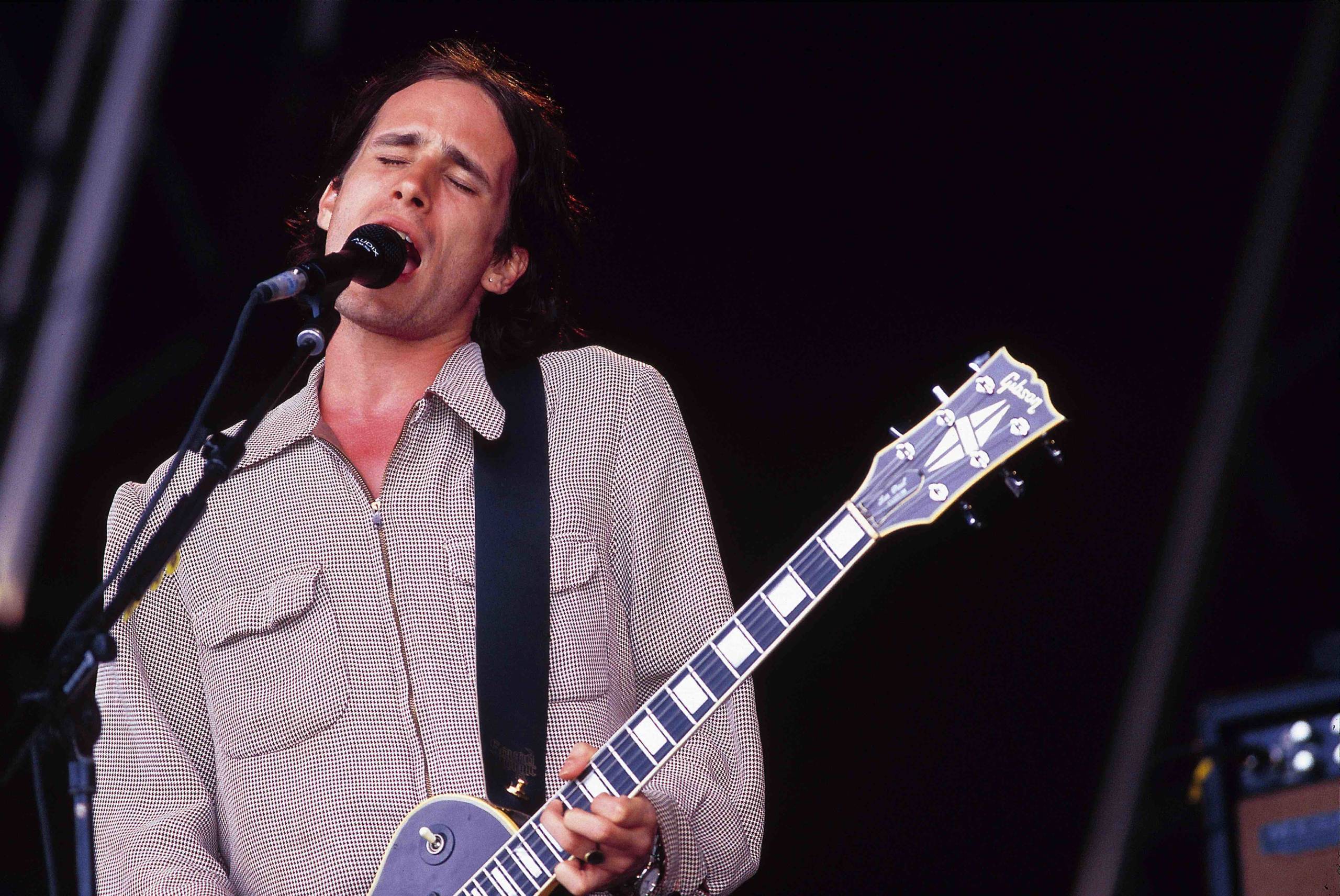

Das große Geheimnis: Den ganzen Tag lang gibt es die wildesten Gerüchte. Die Band, die sich Guns N‘ Roses nennt, ist da. Axl Rose allerdings noch nicht. Jetzt ist Axl da, und er hat sich Prostituierte in die Garderobe bestellt. Er braucht ein Sauerstoffzelt. Er spielt nur 15 Minuten. Er spielt erst bei Sonnenaufgang am Sonnabend. Alles Quatsch. Um 1.40 Uhr kommt er auf die Bühne – sogar früher als abgemacht, und bleibt zwei Stunden. Leider ist eine halbe davon überflüssig. Doch das Gute zuerst: Axl ist ganz der Alte. Das Lifting hat zwar die Augenbrauen arg nach oben getrieben, aber er singt wie damals 1993, als er zuletzt hierzulande gesehen wurde. Und was er so alles singt! „Welcome To The Jungle“ und sieben weitere Songs von „Appetite For Destruction“. Zu „My Michelle“ ruft er Ex-Skid Row-Sänger Sebastian Bach auf die Bühne. Es ist wieder Ende der 80er Jahre, es wird gerockt, alle freuen sich. Nur der Typ neben mir fragt: „Ist das der von The Darkness?“ Die Zeit ist wohl doch nicht stehengeblieben.

Immerhin drei neue Stücke werden vorgestellt, von denen vorerst nur „The Blues“ hängenbleibt. Mit einem neuen Album wäre es vielleicht ein Triumph geworden, so ist es eben nur ein Greatest-Hits-Abend. Und im Laufe der zwei Stunden wird das Erstaunlichste immer deutlicher: Axl Rose lässt sich von seinen verdammten Angestellten die Show vermasseln, alle drei Gitarristen bekommen endlos Zeit für Soli. Auf Festivals will man kein Gefrickel hören, um drei Uhr nachts bei circa sechs Grad schon gar nicht. Da kann Axl seine Bediensteten so viel angrinsen, wie er will. Er sollte lieber mal klarstellen, wer hier der Chef im Ring ist.

Bevor natürlich „Paradise City“ das abschließende Feuerwerk eröffnet, pfeift der Sänger fröhlich ins Mikrofon, verpatzt den Anfang und beginnt noch einmal – den Song, der zu dieser Nacht perfekt passt: „Patience“. Geduld braucht man bei Axl Rose. Erst 13 einsame Jahre, dann viele, viele Soli lang. Es hat sich gelohnt. Aber nun muss „Chinese Democracy“ kommen, sonst war alle Aufregung vergebens. „It’s ti-i-i-i-i-i-i-i-i-ime!“