Lee Child im Interview: „Das FBI hat sich noch nicht bei mir gemeldet“

Bestseller-Autor im Interview Lee Child über die Figur des Jack Reacher, die bösen Geheimnisse des Deep Web, Angebote vom FBI – sowie Reachers geplanten Anti-Terror-Einsatz in Hamburg

Ein Archixtext aus dem Jahr 2016.

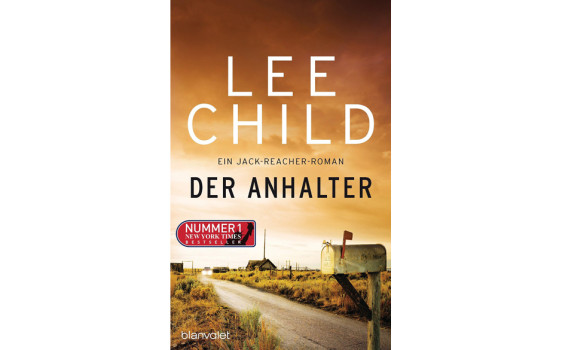

Mit Jack Reacher, Statur wie ein Türsteher, Kombinationsgabe wie Sherlock Holmes, hat der britische Thriller-Autor Lee Child eine der derzeit meistgeliebten Romanfiguren kreiert. Eigentlich will Ex-Militärpolizist Reacher nur seine Ruhe haben und nach Jahren des Armeedienstes den amerikanischen Kontinent bereisen. Doch alltägliche Situationen führen oft zu Situationen größeren Ausmaßes, und so muss Reacher einheimische wie ausländische Terroristen bekämpfen, bisweilen deckt er auch Verschwörungen im US-Staatsapparat auf. Child, der bürgerlich Jim Grant heißt, hat seit 1997 schon 20 Bücher über den Mann ohne Gepäck geschrieben, die meisten davon eroberten Platz eins der Bestseller-Liste der „New York Times“. In Deutschland wächst die Fangemeinde stetig, auch dank des ersten Kinowerks, „Jack Reacher“ (2013) mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Im Blanvalet-Verlag erschien zuletzt Band 17 der Reihe, „Der Anhalter“. Am 27. Juni 2016 kommt mit „Die Gejagten“ das nächste Buch, der zweite Reacher-Film „Never Go Back“ läuft seit 8. November in den deutschen Kinos.

ROLLING STONE: „Der Anhalter“ baut sich so minutiös auf wie keiner ihrer Romane zuvor. Das erste Drittel des Buches, mehr als 100 Seiten, schildert Reachers Fahrt in einem Wagen, deren Insassen ihm verdächtig vorkommen. War Ihnen zu Beginn der Geschichte klar, wohin der „Anhalter“ steuert?

LEE CHILD: Ich schreibe meine Bücher Seite auf Seite, beim Schreiben sehe ich dann, wohin es geht. Dieses Buch baut auf „Wespennest“ (Band 16) auf …

… als Reacher in einer Kleinstadt in Nebraska einen Menschenhandel aufdeckt, den Ring sprengt und danach weiterzieht …

… und die Episode in dem fremden Auto sollte ursprünglich nur von kurzer Dauer sein. Reacher würde dann in Virginia eintreffen, wo er endlich Susan Turner begegnet, der Militärpolizistin, von der er bislang nur ihre Stimme am Telefon kannte. Aber dann wuchs in mir diese klassische Schriftsteller-Frage, das „Was wäre, wenn …?“. Reacher als Anhalter in einem Wagen, und wie er schnell merkt, dass keiner der drei anderen der ist, der er zu sein vorgibt. Da ich pro Jahr mindestens einen Roman veröffentliche, wollte ich auch eine neue Struktur ausprobieren, damit ich mich auch formal nicht wiederhole.

Welche Herausforderungen haben sich gestellt, als Sie Reacher so lange im Auto fahren ließen? Wie hält man die Spannung aufrecht?

Ursprünglich wollte ich Reacher in diesen vier Wänden belassen, für die gesamte Länge des Buchs. Er ist fast zwei Meter groß und sehr breit gebaut. In einem Auto können diese physischen Vorteile bedeutungslos werden. In dieser Umgebung ist es eng, Reacher sitzt abwechselnd auf dem Beifahrersitz, dann soll er fahren, Aktionsräume werden dadurch eingeengt. Ich fand das interessant, wollte ihn solange wie möglich drin lassen. Ein Action-Man, gefangen in einer Kapsel, auf einer einsamen Straße in der Dunkelheit. Irgendwann aber wurde mir klar, dass er den Wagen wird verlassen müssen.

Später entdeckt Reacher einen geheimen Bunker, ein Aufenthaltsort von Terroristen. Als Währung benutzen die nicht Geld, sondern u.a. radioaktiven Abfall. Das alles auf amerikanischem Boden – wie nah ist das an der Wirklichkeit?

Geldströme in aller Welt werden immer stärker überwacht. Es ging darum zu zeigen, wie diese Restriktionen umgangen werden können, auch von Terroristen. Es geht aber auch darum zu zeigen, wie Geld im Kampf gegen Terrorismus eingesetzt werden kann. Das heutige, von uns allen genutzte Bankensystem ist weitestgehend virtuell. Wir haben Geld, aber wo steckt es? Es ist eine große Zahl, die in einem Computer steckt. Dem wir vertrauen. Natürlich bleibt es Spekulation, aber es ist ein nahe liegender Gedanke, dass Terroristen diese Handelswaren nutzen. Unser Bankensytem ist nicht realer, als deren.

„Irgendwann, irgendwo, wird das wahr. An irgendeinem Ort der Welt.“

Sie schreiben auch von einer Art geheimen, im Nirgendwo versteckten Motel, in dem das FBI bedrohte Zeugen unterbringt, und in dem man bestens versorgt werde.

Ich denke, dass es diese Orte wirklich gibt. Es ist ja schon öfter vorgekommen, dass Ideen von der Wirklichkeit eingeholt werden. Meine Bücher werden auch von Polizisten gelesen, FBI-Agenten im Ruhestand. Von denen bekomme ich Briefe, sie schlagen vor, mich für meine Stories zu beraten. Als ich über das „Zeugenmotel“ schrieb, fragte ich mich: „Nehmen die Leser mir das ab?“ Also rief ich einen der FBI-Agenten an. Er sagte: Was geheime Strukturen angeht, können Sie sich alles ausdenken. Irgendwann, irgendwo, wird das wahr. An irgendeinem Ort der Welt.

Ist es schon mal vorgekommen, dass die Behörde sich bei Ihnen meldet: Was schreiben Sie da eigentlich über uns?

(lacht): Nein. Das FBI verhält sich diesbezüglich ruhig. Sie sind Profis, kommentieren die Geschichten nicht. Das können sie sich, denke ich, auch nicht leisten. Alles Niedergeschriebene könnte ja auch wahr sein.

Zum Showdown liefert sich Reacher einen Schusswechsel mit den Terroristen – und er glaubt, was in den 20 bislang veröffentlichten Romanen nicht allzu häufig vorgekommen ist, dass er diesmal nicht gewinnen wird.

Viele Soldaten im Fronteinsatz machen mit sich selbst einen Deal aus: Sie gehen davon aus getötet zu werden, aber sie machen solange weiter, wie es geht. Vielleicht erwischt es sie nicht heute, aber dafür morgen. Reacher hat diese Gedanken ständig. Er weiß, er ist sehr gut in dem, was er tut, er ist austrainiert. Er weiß auch, dass er meistens gewinnt. Aber früher oder später … er ist eben doch kein Superman. Er muss verwundbar bleiben.

Schon im zweiten „Reacher“-Roman, „Ausgeliefert“ von 1998, wird uns eine große Schwäche des Helden vorgeführt. Er kriecht in einem Bergtunnel und fürchtet schnell, sich nicht mehr bewegen zu können, er bekommt Panik.

Man muss das aufschreiben, was einen selbst bewegt. Persönliche Situationen. Reacher erleidet in dem engen Tunnel eine Klaustrophobie.

Dafür hat Reacher klare Denkschemata: Marines sind überbewertet, Militärpolizei ist gut. CIA ist schlecht, die Leute vom FBI sind „Engel“.

Klare Strukturen helfen, auch dem Leser. Sie erleichtern die Bewertung. Die meisten von uns arbeiten in hierarchischen Strukturen, unter beruflichen Rivalen, in Firmen etwa. Je defensiver man aufgestellt ist, desto leichter fällt es einem, die anderen zu kritisieren. Zuletzt hatte es Volkswagen erwischt, die Abgas-Affäre wird ja von den Rivalen BMW und Mercedes beobachtet.

Im Juni 2016 erscheint auf Deutsch das 18. Buch, „Die Gejagten“. Reacher bekommt es darin mit Hackern zu tun, die im Deep Web unterwegs sind. Im Roman heißt es, dass die US-Regierung Hacker nie für sich gewinnen könne, sie seien „out of their playbook“, „rock stars in their hungry years“. Nach den Attentaten von Paris hat man sich wieder gefragt: Sollte ein Staat mit Gruppen wie Anonymous enger zusammenarbeiten?

Das ist der große Gedanke, ja. Es wäre auf jeden Fall ein interessanter Austausch. Zunächst aber müsste die Regierung über die Vorstellungskraft verfügen sich mit diesen Hackern auseinanderzusetzen. Gleichzeitig müssten die Hacker Verantwortung übernehmen, sich der guten Sache anzunehmen. Ich frage mich, erkennen sie Gut und Böse? Wer zu wem gehört? Oder sind sie nur an der technischen Herausforderung interessiert, die ein Hack mit sich bringt.

Wer, wie die Leute hinter WikiLeaks, Staatsgeheimnisse öffentlich macht, macht sich auch strafbar.

Nun, wenn die Verantwortlichen in der Regierung über etwas mehr Vorstellungskraft verfügen würden, könnten sie auch sagen: Lasst uns einen Deal machen. Immunität dafür, dass ihr für uns arbeitet. Vielleicht ist das ja auch in manchen Fällen passiert.

„Viele wünschen sich, Jack Reacher würde den IS bekämpfen“

Wie oft bekommen Sie eigentlich Anfragen von Lesern, die sich wünschen: Jack Reacher soll es mit dem „IS“ aufnehmen! Mit den Taliban!

Das wünschen sich viele, ja. Das macht Reacher ja auch so attraktiv: Wir leben in gefährlichen Zeiten, die unübersichtlich sind und schwer zu verstehen. Reacher bietet einfache Lösungen. Allerdings hätten wir dann auch die Situation: Einer kämpft gegen Millionen. Natürlich sind das nicht Millionen Gegner – aber der Westen ist ja oft nicht in der Lage, die Terroristen zu identifizieren.

Reacher tötet seine Kontrahenten selbst dann, wenn es nicht nötig scheint – um Rache zu nehmen oder Spuren zu verwischen. In „Die Gejagten“ bringt er einen bewusstlosen Schwerverletzten um. Ein archaisches Verhalten, dass seine Fans lieben.

In der Tat. Es fordert den Leser heraus, es setzt voraus, dass er Reachers Situation versteht. Ich denke nicht, dass der Leser die Erwartung hat, Reachers Verhalten müsse einem Lehrbuch entsprechen. Natürlich weiß man, auch Verbrecher sollten in einer zivilisierten Gesellschaft einen fairen Prozess erhalten. Das kann aber frustrierend sein, manchmal ungerecht. Die Fiktion des Romans kann dem Leser deshalb Befriedigung verschaffen, weil Reacher Alternativen aufzeigt. Es macht ihnen Spaß, weil es sicher ist – Fiktion eben. Eine Möglichkeit der Flucht, eine Kompensation für die Frustrationen, die das echte Leben bietet.

In dem Buch wird der Schwarzmarkt-Handel von Narkotika in den USA thematisiert, wie mit Pentobarbital oder Seconal. Pentobarbital, als freie Säure unter dem Namen Nembutal bekannt, wird auch bei Hinrichtungen durch die Giftspritze verwendet.

Für Nembutal gibt es heutzutage nur noch einen einzigen Hersteller, und der sitzt in Finnland. Diese Firma verkauft das Präparat nicht an die US-Regierung, eben aufgrund der Befürchtung, es könnte bei der Vollstreckung der Todesstrafe zum Einsatz kommen. Eine Ironie, denn Nembutal wäre für die Todesstrafe vielleicht das Beste, es gilt für viele auch als bevorzugtes Mittel zum Selbstmord. Es soll verhältnismäßig schmerzfrei wirken. Die moralische Entscheidung des Nembutal-Herstellers ist also eine gute – führt aber zu schlimmeren Konsequenzen in der Strafpraxis in Amerika.

An welchen Stellen des Deep Web haben Sie recherchiert?

Das Faszinierende war festzustellen, dass man sich darin entlang hangeln kann und trotzdem keine Ahnung erhält, wie groß es eigentlich ist.

Spielt der Original-Buchtitel „Make Me“ auch darauf an, dass das Netz jeden von uns über Nacht zu Berühmtheiten machen kann, oder zumindest, so wie einer Figur im Buch, Sinn im Leben verleiht?

Durchaus! Das Internet weiß, wer Du bist. Reachers Partnerin passt dazu, sie gehört einer Geheimorganisation an, die klein ist und unbekannt, aber sich auffällig im Netz präsentiert. Die ursprüngliche Bedeutung des Buchtitels liegt aber eher darin, während eines Streitgesprächs sich herausgefordert zu fühlen: „Zwing mich doch!“.

„Die Gejagten“ präsentiert ein „Shocker Ending“, das es in den bisherigen „Reacher“-Romanen nicht gab. Eine Auflösung, die wie ein Horrorfilm komponiert ist.

Wie beim „Anhalter“ wusste ich zu Beginn der Story nicht, wohin sie sich entwickeln würde. Mir wurde irgendwann klar, dass das Ende noch mehr bieten müsse. Also eine zweischichtige Struktur: Ich wollte eine Erklärung der Geschehnisse bieten, die gut war. Um Reacher danach entdecken zu lassen, dass sich hinter dieser Erklärung etwas Schlimmes verbirgt. Ich brauchte das für dieses Buch.

Der Schrecken spielt sich in einem Kaff im Mittleren Westen ab. Viele Dorfbewohner, vom Drugstorebesitzer bis zum Barkeeper, sind darin verstrickt. Deren Kauzigkeit offenbart eine unfreiwillige Komik.

Aus Reachers Sicht auf jeden Fall. Er interessiert sich nicht für die Namen der Leute, sondern nur für deren Rolle. Und warum der Ort „Mother’s Rest“ heißt. Für mich muss jede Szene visuell funktionieren. Ich schließe die Augen und denke cineastisch. Leser gehen ins Kino, Leser gucken fern. Wir schwimmen doch alle im selben Fluss. Letzten Endes kann die Sprache im Buch auch ein Hilfsmittel sein, damit man die Story besser versteht.

Sie zählen zu den Autoren, deren direkte, einfache Sprache wenig Raum für Symbolik bereithält. Im Buch schildern Sie nun auffallend häufig die Wellenbewegungen in den Weizenfeldern.

In „Mother’s Rest“ herrscht Leere, die Menschen dort leben isoliert, fragen sich auch, wie sie dorthin gelangt sind, irgendwo im Nirgendwo. Das würde auch als Metapher für das Deep Web funktionieren. Dinge liegen im Verborgenen. Technisch gesehen ist ja fast jede Website wie die andere. Nur sind manche sichtbarer als die anderen. So ist das auch mit diesen Städten. Manche werden nie entdeckt.

Es wird auch deutlich, dass Reacher kein Interesse am World Wide Web hat, er will es nicht verstehen. Wird diese defensive Haltung für ihn zum Problem werden?

Die technische Entwicklung verläuft exponentiell. Wer kein Interesse daran zeigt, wird irgendwann außen vor sein. Reacher ist intelligent genug, daran teilzuhaben. Er will es aber nicht. Er soll ein Stellvertreter für all diejenigen sein, die den good old fashioned way weiterleben wollen.

Reacher ist ein Dickkopf. Er argumentiert, dass er selbst das Produkt von „sieben Millionen Jahren Evolution“ sei, es gäbe ihn ja trotz technologischer Enzwicklungen immer noch – er sei „Darwinism in Action“.

Mir gefällt die Tatsache, dass die Menschen eine sehr lange Evolutionsgeschichte haben. Technologisch modern sind wir allerdings erst seit einer sehr kurzen Zeitspanne. Ich nehme an, dass wir in uns drinnen noch immer alle Spuren, alle erlernten Instinkte der Evolution tragen, etwa den Überlebensinstinkt. Wie kommen die Instinkte in der modernen Welt zum Vorschein? Das führt zu spannenden Kontrasten, gerade in Amerika. Hier gibt es besonders viele Menschen, die vom Konzept der Evolution nichts halten. Das versuche ich oft herauszustellen.

„Wann ist eine Waffe eine Waffe?“

Reacher ist auf seine Art gläubig. Er betrachtet die Funktionsweise von Gewehren aus der Zen-Perspektive: Ist eine Waffe, von der er nicht weiß, ob sie immer funktioniert, überhaupt eine Waffe?

Das ist eine moderne Version des Zen.

Von „Google Maps“ jedenfalls, das wird deutlich, hält er nichts.

Wir alle sollten skeptisch sein. Es ist bemerkenswert, wie sehr wir unser Privatleben zunehmend aufgeben. An einer Stelle verweist Reacher auf das Problem mit den Mobiltelefonen. Hätte die Regierung je ein Gesetz verabschiedet, das den Bürgern zum Tragen eines Ortungssenders verpflichtet, damit sie weiß, wo wer steckt – das hätte einen Riesenaufschrei gegeben. Durch die Handys erfüllen wir die Aufgabe – freiwillig.

Reachers Abenteuer begannen bereits 1997 mit Band eins, „Größenwahn“. Das ist eine Ewigkeit her, mit Blick auf technologische Entwicklungen.

Würde er heute starten, würde seine Karriere wohl einen anderen Verlauf nehmen. Das müssten wir hinnehmen. Das Militär hätte Reachers anders ausgebildet. Gerade Nine Eleven hätte Einfluss gehabt, er wäre ein anderer Mensch geworden. Die Sicherheitsbestimmungen in den USA wurden nach dem Elften September verschärft – nun besteht sein einziges Gepäckstück nicht nur aus der Zahnbürste, sondern auch aus Ausweis und Bankkarte.

Man bekommt den Eindruck, dass Reacher seit Nine Eleven noch weiter durch die Welt reist, auch nach Europa – obwohl Überwachungsdruck und Ausmaß der Sicherheitsvorkehrungen gestiegen sind.

Er versucht diese politischen Veränderungen zu ignorieren. Als gebürtiger Brite konnte ich feststellen, dass wir Europäer länger als die Amerikaner Erfahrungen mit Terrorismus haben. Bei uns gab es die IRA, in Deutschland die Baader-Meinhof-Gruppe. Als Sohn eines Militärangehörigen ist Reacher von Kindheit an durch die Welt gezogen. Die Mutter war Französin, er wurde geboren in Berlin. Terrorismus überrascht ihn nicht.

Sie haben bislang 20 „Reacher“-Romane veröffentlicht, deren Geschichten nur lose miteinander verbunden sind. Worin sehen Sie die Vorteile, worin die Nachteile der eigenständigen Erzählungen?

Für mich war das beim Schreiben eine strategische Entscheidung. Der neue Leser kann mit Reacher überall anfangen, das ist ganz sicher ein Vorteil. Es wäre schade, wenn man zum Beispiel mit Buch eins anfangen müsste um dann festzustellen, dass es gerade nicht erhältlich ist. Dann lässt man die Reihe vielleicht gleich ganz liegen. Reacher ist an keine Kontexte gebunden, er kann alles tun, überall hinfliegen, nach Paris und London, wie in „Personal“. Der Nachteil der eigenständigen Erzählung? Wenn man gerne dem Reiz einer Seifenoper erlegen würde, könnten die Stories an Attraktivität verlieren. Viele Menschen lieben Dramen, deren Charaktere sie seit Jahren kennen, deren Entwicklungen sie verfolgen.

Reacher ist jetzt 55. Was wird aus dem Actionheld, wenn er 65 ist?

Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann die chronologische Realität ignorieren und von Buch zu Buch dieselbe Figur auftreten lassen, mit gleich bleibender Physis. Georges Simenon hat das mit Maigret getan, über einen Zeitraum von 43 Jahren. Der Kommissar hat sich in den Jahren überhaupt nicht verändert. Ian Flemings James Bond wiederum fällt nicht ganz in diese Kategorie, die literarische Figur war nicht so lange im Einsatz. Ich wähle die andere Möglichkeit: Reacher soll etwas realistischer sein und ein wenig altern.

Bis jetzt wirkt er noch recht fit. Reacher kann sich, wie in „Wespennest“, seitenlang freuen, etwa über einen Lucky Punch gegen einen iranischen Gegner – erstmals einen Menschen mit nur einem Schlag auf den Solar Plexus getötet. Während andere vielleicht in Erinnerungen an romantische Nächte schwelgen, ist Reacher verliebt in den Kampf.

Das gefällt mir an ihm auch, ja. Er bewertet Dinge auf einer anderen Moralebene als die meisten Menschen. Egal, was anderen passiert – das ist nichts, worüber er sich aufregen will.

„Ich kämpfte gegen das Monster unter meinem Bett“

Der Mann überlebt einen Schuss in die Brust, weil seine Muskulatur stark genug gewesen sei, die Kugel wird abgefedert. Außerdem verfügt er über eine permanent korrekt eingestellte, innere Uhr. Ist das nicht unrealistisch?

Für die von mir geschilderten, kritischen Situationen gibt es dokumentierte Beispiele. Die Schussverletzungen können überlebt werden, Berichte von Selbstmordversuchen belegen das. Manche Leute schießen sich fünf- bis sechsmal in den Kopf. Und was die vermeintlichen Super-Fähigkeiten angeht: Beweise dafür gibt es doch überall und jederzeit. Fußballer im Stadion sind eigentlich Menschen wie Du und ich, sie haben Ehefrauen, Kinder, ein Haus. Auf dem Spielfeld zeigen sie dann außerordentliche Fähigkeiten. Ein Rechtsanwalt kann den ganzen Tag in seinem Büro verbringen, aber im Gerichtssaal Superkräfte demonstrieren. Reacher ist ein normaler Mensch, jedoch mit einer klar definierten Bandbreite an Fähigkeiten, die ihn hervorheben.

Über seine Kindheit schreiben Sie, dass Reacher schon früh gelernt habe, Angst in Aggression umzuwandeln. Als er im Alter von sechs Jahren im Kinosaal das „Monster aus der Blauen Lagune“ sah, ist er auf die Leinwand zugesprungen, mit gezücktem Messer.

Das war mehr oder weniger auch meine eigene Geschichte. Eine persönliche Lebenserfahrung, die ich niederschrieb. Als ich fünf Jahre alt war, beschloss ich, mich vor bestimmten Dingen nicht mehr zu fürchten, ich fand diese Sachen dann einfach billig: Das Monster unter meinem Bett etwa. Ich dachte mir, okay, wenn es das Ding gibt, dann werde ich gegen es kämpfen.

Könnte Reacher irgendwann in Versuchung geraten, sich niederzulassen – mit einer festen Freundin?

Am Ende von „Die Gejagten“ bricht Reacher mit einer alten Gewohnheit: Er zieht nicht einfach von dannen, er fragt die Frau, Chang, ob sie mitkommt. Hier wird auch deutlich, dass er ein einsamer Mann ist. Er ist als Einzelgänger nicht unglücklich, aber er fängt an sich einsam zu fühlen, sucht eine Verbindung. Er ist ein Opfer seiner eigenen Persönlichkeit. In dieser Geschichte ist es grade die neue Partnerin, die ihn verdächtig findet. Sie ist zu intelligent um sich eine Zukunft mit diesem Mann vorzustellen. Chang genießt ihn für die paar Tage, die ihnen bleiben.

Sie arbeiten derzeit an Buch 21. Können Sie uns schon etwas dazu sagen?

Der Titel lautet „Night School“. Ein Prequel, Mitte der Neunziger, Reacher befindet sich noch in der Armee. Es wird auch eine Art Reiseroman, da sich die Handlung teilweise in Hamburg abspielt. Reacher ermittelt dort zu einem Vorfall in einem Flugzeug. Letztlich schildert das Buch die Konzeption eines Terroranschlags – die Anschlagsplaner des Elften Septembers lebten ja in Hamburg. In dem Roman geht es mir auch darum, die Verhältnisse zwischen den Deutschen und US-Soldaten zu beleuchten, die es in dem Land, 70 Jahre nach Kriegsende, immer noch gibt. Wie ging es den Deutschen damit, wie fühlten sich die Amerikaner? Über Jahrzehnte gehörte die Mehrzahl der in Deutschland lebenden Amerikaner wohl dem Militär an. Und wenn ein Amerikaner dort etwas Schlimmes anstellt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich dabei um einen Soldaten handelt. Also muss Reacher ra