Das fantastische „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“

Warum an „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ist nicht alles schlecht ist – vieles sogar sehr gut.

Dieser Text erschien erstmals im Juni 2023.

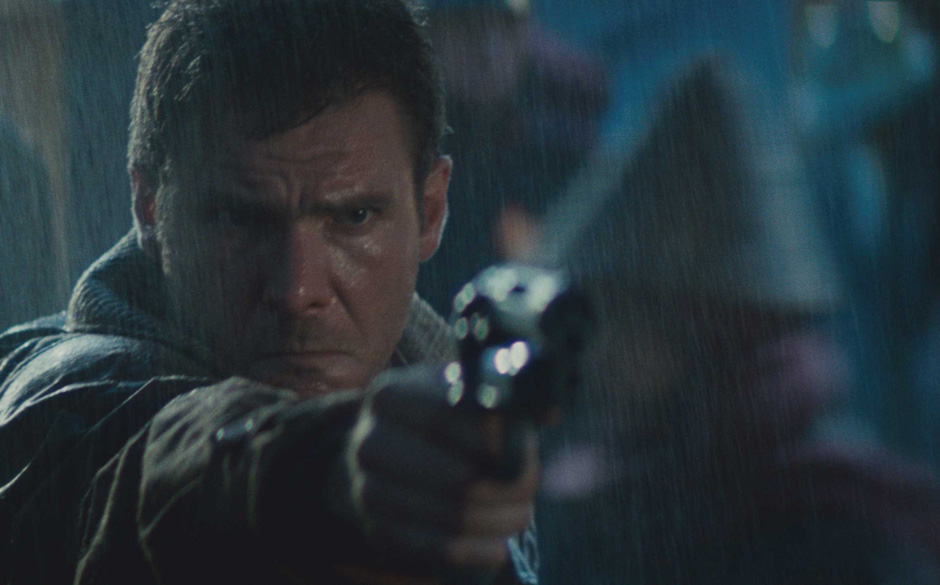

Unterscheidet sich ein Premierenpublikum von einem Nicht-Premierenpublikum? Selbstverständlich. Wer bei einer Kinopremiere im Saal sitzt, aufgepeitscht durch die Präsentation kurz anwesender Stars auf der Leinwand-Bühne, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen und einen grandios leichtfüßigen Thomas Kretschmann, vor allem aber aufgepeitscht durch den souverän alle Affirmations-Erwartungen erfüllenden Moderator Steven Gätjen – wer bei so einer Kinopremiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ im Saal sitzt, der jubelt und applaudiert auch an Stellen, die so grandios vielleicht gar nicht sind; dazu gibt es vorher ja noch Free Drinks im Foyer und einen Otto Waalkes auf dem Roten Teppich.

„Dieser Film ist für euch“

Die Euphorie siegt in solchen Momenten, sie bleibt, wenn das Saallicht ausgeht, und man lässt sich mitreißen von der Action, die im Berliner Zoopalast bei der Premiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ nicht auf, sondern schon vor der Leinwand stattfand, als Ford nur einfache Sätze zu sagen brauchte, etwa als er sagte: „Dieser Film ist für euch.“

Aber es gibt eben auch Momente, da sind alle Zuschauer so, wie sie auch bei einer normalen Filmvorstellung wären. Und so einen Moment gab es bei der Aufführung von Teil fünf der Indy-Reihe. Alle schwiegen. Es wurde still im Saal.

Die Belagerung von Syrakus

Der Höhepunkt des dritten Akts in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ sollte die – hoffentlich kriege ich das richtig hin – falsche Datenberechnung des Nazis Jürgen Voller (Mikkelsen) auf der Archimedes-Scheibe Antikythera sein (wer denkt sich so einen McGuffin-Namen aus? Kein Fan wird ihn je benutzen, ihm fehlt die präzis-mysteriöse Klasse der „Sankara-Steine“, und selbst „Bundeslade“ – steht der Begriff wirklich so in der Bibel? – geht einem einfacher von den Lippen, sogar der Name des zweiten „Raiders“-McGuffin, „das Kopfstück des Stabes des Re“ ist gegen den neuen McGuffin ein lautmalerischer Spaziergang; mal abgesehen davon, dass die Antikythera, das ist neu in einem Indy-Film, immer mitgeschleppt und durch die Gegend geworfen wird, von Räuberhand zu Räuberhand, respektlos).

Weil Voller aber die tektonische Neuausrichtung von Archimedes‘ Syrakus im Jahre 212 v. Chr. nicht bedacht hat, landet er mit seinem Militärflugzeug nicht wie geplant im verbündeten Sizilien von 1939, sondern eben bei jenem Archimedes in der Antike. Vollers Flugzeug – mitsamt des gefangenen Indiana Jones an Bord – platzt durch das Zeitportal mitten in ein Galeerengefecht plus Inseleroberungsfeldzug: die Belagerung von Syrakus, Römer gegen Griechen. Katapultgeschosse fliegen durch die Luft, die Römer halten Vollers Flugzeug für einen Drachen, wollen es vom Firmament holen, die Action soll so wirken wie die Episode des WW2-Dramas „Band of Brothers“, als die Amerikaner über Frankreich abspringen, in einem durch Bomben entzündeten Himmel.

Das war zu viel. Sandalenkino! Asterix und Obelix. Waren die Leute vom Leinwandgeschehen überwältigt? Wahrscheinlich nicht. Dass hier keiner gejubelt hat sondern alle still waren, hing wohl eher damit zusammen, dass dieses Setting nicht zu Indiana Jones passt. Man konnte nicht glauben, was man da sah. Die Römer und Griechen sahen nicht gut aus. Kostümbild wie aus den Nullerjahren, wie in „Gladiator“ oder „Alexander“.

Wie eine ZDF-History-Sendung

Oder wie eine ZDF-History-Sendung. Zu wenig Schmutz, jedes Ausstattungsdetail so blankpoliert, als müsste es den Betrachtungen von Geschichtsprofessoren standhalten. Jede Sekunde erwartete man eine Stimme aus dem Off, die vom Alltag in der Antike berichtet.

Anzeige: Jetzt auf’s nächste Abenteuer sparen: Jochen Schweizer Gutschein

Dieses Missverhältnis war zu spüren im Saal. Möglich, dass sich mit „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ im kollektiven Bewusstsein ein zweites „Nuking the Fridge“ ankündigt, im Zusammenhang mit dieser Zeitreise vielleicht bald bekannt als „Silencing the Glitch“. Gewarnt war man ja: Etliche Komparsen-Shots als auch Bauten, etwa vom Nazi-Zug, waren unglücklicherweise schon im vergangenen Jahr geleaked. Steven Spielberg scheint seine Sets weit besser im Griff zu haben als der jetzige Regisseur James Mangold; vom „Königreich des Kristallschädels“ schaffte es 2008 gerade mal ein einziges Detail vorab ins Netz, und der vertragsbrüchige Statist, der zu viel plauderte, bekam danach kein Bein mehr auf den Boden.

Römer gegen Griechen also. Aber was passiert danach?

Reine Indy-Magie. Nur noch reine Indy-Magie.

Archimedes trifft auf den schwer verletzten Indiana Jones. Er spürt keine Schmerzen. Ein anderes Gefühl überwiegt. Indys Augen füllen sich mit Tränen, weil er weiß, dass er am vermeintlichen Ziel seiner Träume angekommen ist. Er kann auf Syrakus anfassen, was er sonst, Jahrtausende später, mühsam ausbuddeln müsste. Alles ist neu. Und er kann, vielleicht noch wichtiger, seinen Vater im Himmel stolz machen. Der ließ den nervösen Teenager einst das griechische Alphabet aufsagen, bevor er berichten durfte, was er aus den Höhlen des Arches National Park gezogen hatte.

Nun spricht Indiana Altgriechisch

Nun spricht Indiana Altgriechisch mit einem der klügsten Menschen, die je auf Erden wandelten. Könnte der Senior das nur sehen! Würde Indy auf Syrakus bleiben, hätte er in Archimedes einen neuen Ziehvater. Der Mathematiker dürfte bei der Belagerung von Syrakus um die 65 Jahre alt gewesen sein, Indy war im Film schon 70 (nicht 80 wie Ford) – dennoch kein Problem. Er will bleiben, die Entscheidung steht. Es wäre eine Flucht in gelebte Träume der Kindheit. Wer wünscht sich so etwas nicht?

Das fantastische „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“

Seine Patentochter Helena (Waller-Bridge) ist dagegen: „Und mit welchen Bandagen willst du hier deine Wunden heilen?“. Ein berechtigter Einwurf. Jetzt fängt Indiana wirklich fast an zu weinen, aber nur, weil er weiß, dass er das Risiko auf sich nimmt. Ford beherrscht diesen Gesichtsausdruck: den Horizont absuchen, obwohl sein Blick in Wirklichkeit nach innen gerichtet ist. So hat der Archäologe in die Tiefe geschaut, als es um den Heiligen Gral ging, die Bundeslade und die Sankara-Steine, also um das Schicksal der Welt. Die Welt hat er an diesem Punkt im „Rad des Schicksals“ aber schon gerettet, jetzt geht es um seine Selbsterrettung. Es wäre das perfekte Ende gewesen: Helena steigt ins Flugzeug zu ihrem Ziehsohn Teddy (Ethan Isidore), das Zeitfenster für die Reise zurück schließt sich, Indiana verbleibt in einem ganz persönlichen Disneyland.

Das eigentliche, also zweite Ende von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (vielleicht das zweite von angeblich fünf Enden, die damals dem Testpublikum vorgelegt wurden?) ist nicht so perfekt – möglicherweise aber stimmiger, den Kanon ehrend. Helena schlägt den maladen Indy bewusstlos und verfrachtet ihn im Flugzeug zurück nach New York.

Jubel im Kinosaal. Die Welt ist wieder in Ordnung!

Das zweite Ende

In New York wartet – ein Cameo – die Frau auf ihn, die ihn eigentlich verlassen will: Marion (Karen Allen). Allen sieht einfach toll aus, und sie ist eine großartige Schauspielerin: Mit 71 Jahren und einem Auftritt von drei (Schluss-)Minuten scheint sie viel stärker in die Rolle Marions zurückgefunden zu haben als noch mit 56 Jahren in „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“, in dem Spielberg nicht Recht wusste, wie er sie als Beteiligte bewegungsintensiver Actionszenen inszenieren sollte. Marions Zurückhaltung gegenüber dem – möglicherweise auch alkoholkranken – Geliebten spiegelt sich in der Vorsicht, wie sie dieses große Kind wieder in ihr Leben zurücklassen soll.

Auch dieses Ende von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, die körperliche Annäherung der beiden – reine Indy-Magie. Die „Traum“- oder „Illusions“-Theorie ist unter fantasiebegabten Rezensenten zwar sehr beliebt: Ein sterbender Kinoheld erträumt sich in seinen letzten Momenten die Wiedervereinigung mit einem geliebten, unerreichbaren Menschen, hier Marion, und hält das für real. Aber das funktioniert bei „Indy 5“ nicht. Er will ja auf Sizilien bleiben, kann nur mit Gewalt von der Insel weggeschafft werden. Möglicherweise setzt das Paar Indy-Marion sogar einen Rekord: Welches andere Leinwandduo kann 42 Jahre zwischen dem ersten und dem letzten Kino-Kuss vorweisen?

Das fantastische „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“

Viele hatten darauf gehofft, dass Ke Huy Quan, gerade nach dessen Oscar-Gewinn in diesem Jahr, als Short Round zurückkehren könnte. „Das Rad des Schicksals“ war da längst abgedreht, der Popularitätsaufschwung des über viele Jahre abgetauchten Quans keinesfalls absehbar. Und, ehrlich, in welcher Beziehung könnten Indy und sein Findelkind Shorty heute noch zueinander stehen? Der Junge rettete ihm im „Tempel des Todes“ dreimal (!) das Leben. Der erwachsene Short Round ist inzwischen sicher ein eigener Fighter geworden, auf der anderen Seite der Erde.

Bleibt noch sein echter Sohn, Mutt. Dessen Darsteller Shia LaBeouf trieb bei den Dreharbeiten zum „Kristallschädel“ alle zur Weißglut. Das besiegelte seinen sofortigen Ausschluss aus dem Indy-Kosmos nach Abschluss der Aufnahmen. Unerwähnt bleiben darf ein Indiana-Sohn aber auch nicht. Wie bringt man Mutt ein – wie bei den anderen, ein Erinnerungsfoto einblenden? Auch hier: stattdessen ein brillanter Dialog zwischen Ford und Waller-Bridge, eine herzerweichende Erklärung dafür, warum Indiana die Zeit gerne zurückdrehen würde, um Mutt auszureden, in den Krieg zu ziehen, der ihm das Leben kosten würde.

Cleveres Kerlchen!

Der „Kristallschädel“ ist kein schlechterer Film, aber in Teil vier gibt es, im Gegensatz zu „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, nicht einen einzigen solcher traurigen Momente, die auf Trauma hindeuten; der beste ist jener, in dem Ford das Porträtbild des verstorbenen Seniors (Sean Connery) mustert, ein Blick, in dem alles liegt, was ein Sohn gegenüber einem Vater empfinden kann, dem es nie recht zu machen war: Trotz, Stolz, Bitterkeit. Dennoch gibt es im „Kristallschädel“ nicht eine einzige Situation, in der es so wirkt, als könnte Indiana Jones tatsächlich sterben.

Ob LaBeouf darüber lachen kann, wie sein Mutt hier zu Grabe getragen wird, von einem Ford, der ihn nicht ausstehen kann? Vielleicht. Aber bei allem Mutt-Hass der Indy-Geeks: Hätte LaBeouf sich nicht am Set aufgeführt wie ein Affe, wäre Folgendes passiert. Er hätte beim „Rad“ mitgespielt. Mutt wäre also nicht gestorben, Indy wäre nicht so grumpy, Marion hätte sich nicht von Indy getrennt, und das Ende des Films wäre ein anderes geworden. LaBeouf hat diesen großartigen Finalmoment also wohl erst möglich gemacht – cleveres Kerlchen!

Todessehnsucht

Andererseits wurde so das etwas bessere Archimedes-Ende verhindert. Dass Indiana Jones nicht mehr daran geglaubt hat, sich in den Griff zu kriegen und die Ehe mit Marion zu retten, sondern beschließt, auf Syrakus zurück in seine Kindheit zu regredieren, ist eine unfassbare Tragik; vielleicht leitet ihn doch weniger Aufbruchsstimmung als Fatalismus. Sterben mit einem letzten Blick auf den Apollontempel. Ford hat 2008 schon Recht gehabt: Von all seinen Rollen, gerade mit Blick auf die Big Three – Han, Deckard, Indy – ist diese hier seine beste. In seiner Todessehnsucht ähnelt Indiana Jones nun dem Luke Skywalker aus „Die letzten Jedi“. Auch der fühlt sich als Versager, weil er seinen (Zieh-)Sohn nicht davon abbringen konnte, einen Fehler zu begehen.

Im Gegensatz zum späten Skywalker aber (und im Gegensatz zur Deutung etlicher Feuilletonisten) ist Indy kein „Held wider Willen“. Die Mehrzahl seiner Abenteuer geht er proaktiv an. Im „Jäger des verlorenen Schatzes“ forciert er den behördlichen Auftrag, die Nazis in Tanis auszustechen. Für den „Tempel des Todes“ erklärt er sich schnurstracks bereit, Kindersklaven, von deren Existenz er nichts wusste, von einem Ort, von dessen Existenz er nichts wusste, zu befreien.

Kalte-Kriegs-Thriller

In „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ reagiert er angefasst ob der Tatsache, dass seine Patentochter, die er nicht ausstehen kann, die Antikythera gestohlen hat und will sie zurückhaben, unabhängig davon, dass er das Potenzial der Scheibe noch nicht einschätzen kann. Es ist ein sportlicher Wettbewerb, mehr nicht. Lediglich im „Letzten Kreuzzug“ sowie im „Kristallschädel“ geht er auf Reisen, weil seine Nächsten in Gefahr sind: Es geht darum, den engsten Kreis zusammenzuhalten, den Senior zu befreien, danach Oxley.

Natürlich hat „Das Rad“ unzählige Schwächen. Zu viele Figuren (vier!) sterben durch unerwartete Pistolenschüsse eines Gegenübers (vielleicht hatte Regisseur Mangold hier Kalte-Kriegs-Thriller im Sinn). Wie schon im „Kristallschädel“ wird der Film schlechter, sobald es aus den USA herausgeht (abgesehen davon sollte man Indy so wenig wie möglich in seiner Behausung sehen – die Faszination dieser Figur besteht darin, ein SchatzSUCHER zu sein). Die Stationen in Marokko und Südeuropa sind kaum voneinander zu unterscheiden, Europudding meets Tim & Struppi meets schlechte Modernität (ein Gangster sieht aus wie Mohammed Ben Kalisch Ezab, ein Ex-Geliebter Helenas wie der Türsteher einer Dubaier Disco).

Tempel durch Geheimgänge

Helena Shaw ist Tochter eines aufrichtigen Archäologen, gebiert sich jedoch als ungehemmte Kapitalistin und verscherbelt Fundstücke an meistbietende Kriminelle; Waller-Bridge bezeichnet diese unglaubwürdige Haltung als interessante moralische Ambiguität, also als klassischen Phoebe-Markenkern – tatsächlich könnte Helena wohl eher als Tochter des ungeliebten Raffzahns Mac aus dem „Kristallschädel“ durchgehen. Sie nennt ihn sogar, wie einst Mac, „Jonesy“. Überhaupt ist die Welt des Indiana Jones eine schlechtere geworden. Der Massentourismus entwickelte sich ab den 1960er-Jahren, auch das zeigt der Film. Auf Sizilien muss Indy warten, bis die Touristenströme davongezogen sind, erst dann kann er die Tempel durch Geheimgänge betreten.

Griechenland auf dem Boot erinnert an „Feuerball“, was gut sein kann, da der Film ebenfalls in den 1960er-Jahren spielt. Aber auch schlecht, weil selbst der beste Bond-Film nicht so gut ist wie der beste Indiana-Jones-Film. Sobald in wenigen Wochen Tom Cruise‘ siebter „Mission: Impossible“-Film angelaufen ist, wird auch niemand mehr darüber sprechen, dass gerade der Zugdach-Kampf zwischen Ford und Kretschmann so aussieht, als wäre das ein Fest der Practical Effects. Dazu das Quintett um den Nazi Jürgen Voller, dem die Imposanz, damit auch die Gefahr einer echten Streitkraft (Wehrmacht, Thuggees, Rote Armee) abgeht.

Und weil Voller im NASA-Amerika des Jahres 1969 verankert werden muss, als eine Art diabolischerer Wernher von Braun, wird ihm die US-Agentin Mason (Shaunette Renée Wilson) zur Seite gestellt, die keinen erzählerischen Nutzwert hat. Außer die Erbringung des Beweises, dass Voller auch amerikanische Geheimdienste foppen kann. People of Color erfüllen in den Indy-Filmen oft Klischees, bis hin zur Darstellung als Witzfiguren und Kanonenfutter. Agentin Mason ist dies nicht. Aber Wilson hätte mehr verdient, als nur diejenige Frau zu sein, die dem klügeren Voller zeternd hinterläuft. Eine vertane Chance.

Ein Vermächtnis

Laut Prognosen könnte „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ein Flop werden. Der Kritiker-Score auf „Rotten Tomatoes“ ist alarmierend. Vielleicht hätte Mangold sein Werk in 3D drehen sollen, dann hätten höhere Ticketpreise höhere Einspielergebnisse möglich machen können. Aber die Figur des Indiana Jones? Sie war nie besser. Ford, der bald 81 Jahre alt wird, sagt, dass er stolz ist auf das, was er hier geschaffen hat. Ein Vermächtnis. Vielleicht meint er nur den Kinocharakter, nicht das Kino-Abenteuer. Und warum auch nicht? Er hat es verdient, besser zu sein als sein Film.

„Wieso Grabräuber?“

„Sie sind ein seniler Grabräuber!“, sagt Helena zu Indy. „Wieso Grabräuber?“, schießt er zurück. Dass er senil ist, bestreitet Indy also gar nicht.

Aber er ist es ja nicht. Wenn Indiana Jones will und die Sterne gut für ihn stehen, ist er sogar schneller als die schnellsten Menschen des Jahres 1969. Dafür muss er nicht mal die Erde verlassen. Auf der Flucht durch die Straßen New Yorks galoppiert Indy an einem viel langsameren Cabriolet vorbei. Darin die Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins, die ihm staunend hinterhergaffen. Und es ist ihm egal.