Kritik: „Fallout“ bringt’s leider gar nicht – hier ist der Grund

Komödie, Horrorfilm oder Drama? Auf Gore-Momente in Zack-Snyder-Slo-Mo folgen alberne Aufbruchsszenen einer Pfadfinderin

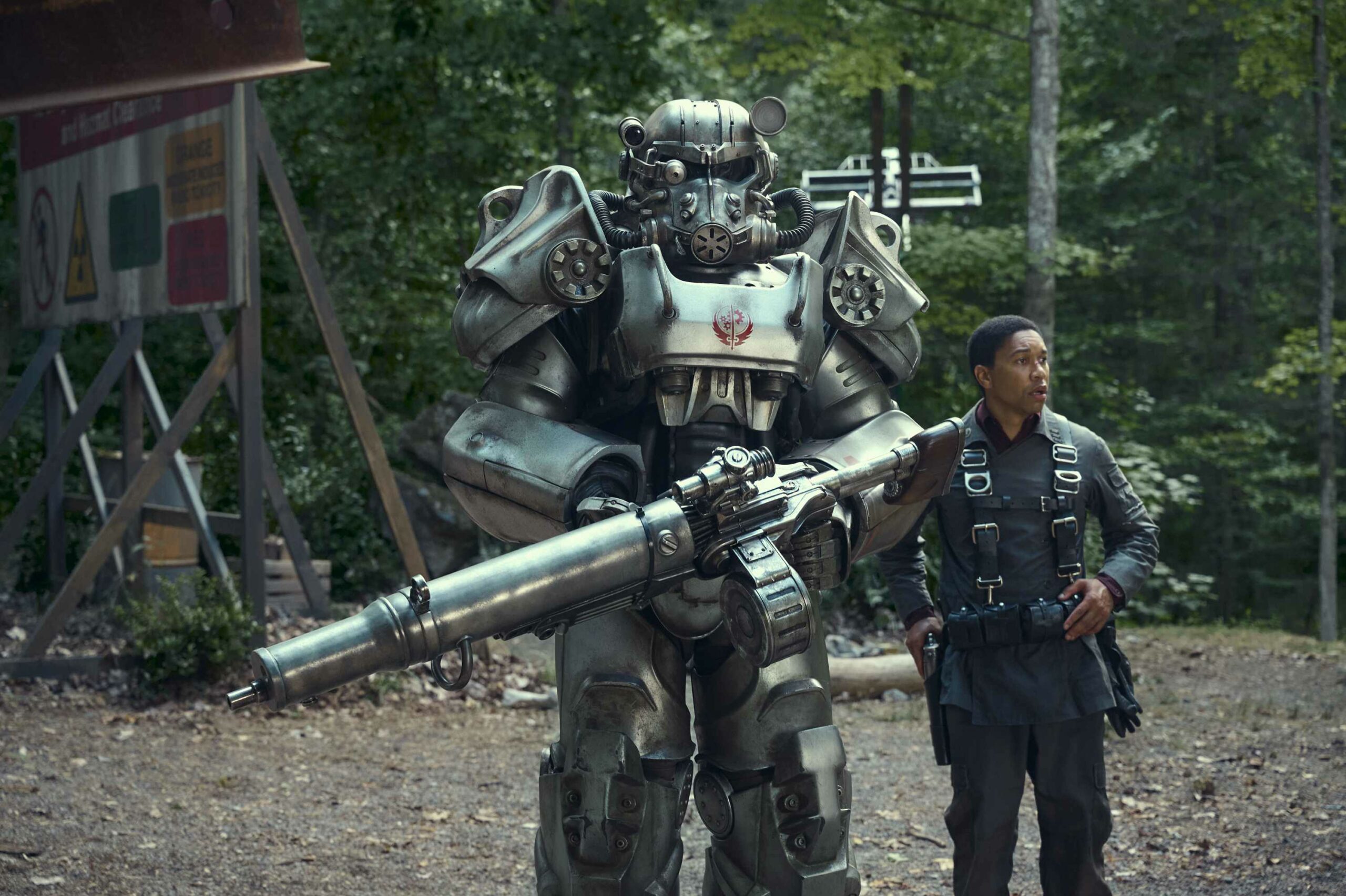

Amazon Prime hat die erste Staffel von „Fallout“ veröffentlicht. Die Serienverfilmung der immens populären, 1997 gestarteten Computerspielreihe um eine Welt hundert Jahre nach dem globalen Atomkrieg. Losgetreten durch die USA und China im Jahr 2077. Die Wastelands sind bevölkert von Mad-Max-Gestalten. Mutierten Kreaturen. Cowboys. Und Zombies. Konstruiert als Open-World-Game, läuft der Spieler durch beeindruckend gerenderte verwilderte Ruinen.

Amazon hofft mit „Fallout“ das zu schaffen, was bislang angeblich nur HBO mit „The Last Of Us“ gelungen war. Die überzeugende Umsetzung eines Telespiels als TV- beziehungsweise Streamingserie. Als Showrunner wurden Lisa Joy und ihr Ehemann Jonathan Nolan verpflichtet. Während der große Bruder Christopher also historisch akkurat die Erschaffung der Atombombe durch J. Robert Oppenheimer erzählt, fabuliert der kleine Johnny über Monster und Cyborgs, die finsteren Erben Oppenheimers, die in einer weit entfernten Zukunft den Planeten unter sich ausmachen?

Man steht als Familienmitglied schnell im Schatten Christopher Nolans

Klingt billig. Aber damit würde man Jonathan Nolan auch unrecht tun. Man steht als Familienmitglied schnell im Schatten Christopher Nolans. Und Jonathan hat sich als Co-Autor von „Memento“ (2000), „The Prestige“ (2006), The Dark Knight“ (2008), „The Dark Knight Rises“ (2012) und „Interstellar“ (2014) einen Namen gemacht. Mit „Westworld“ (2016–2022) konstruierte er eine detaillierte, wenn auch überkomplexe, schwer zu verstehende Sci-Fi-Serie über die ewige „Blade Runner“-Frage, was Menschsein eigentlich ausmacht, ob wir dem Roboter nicht wenigstens seine Gefühlsimitationen zugestehen wollen.

In „Westworld“ gibt es wie in „Fallout“ einen übernatürlich erscheinenden Revolverhelden (Walton Goggins). Doch das Worldbuilding in „Fallout“ ist nicht recht durchdacht. Ist die apokalyptische Welt nun eine Wüste, ein Wald, ein Eismeer, oder gar ein von den Neumenschen errichteter Schrottplatz? Alles zusammen? Sprunghafte Szenenwechsel in verschiedene Kolonien, von denen nicht klar ist, wer Macht über das Land ausübt oder zumindest innerhalb der Countys, machen eine Gesamtübersicht der Welt im 23. Jahrhundert unmöglich. Gamer wissen längst Bescheid, klar. Aber nicht jeder Primestreamer ist Gamer.

Lucys Naivität ist enervierend

Die „Fallout“-Vorlage ist ein Open-World-Game, was bedeutet, dass die Welt für den Spieler nicht zur Ansicht ausliegt, nicht kartiert ist, sondern nach und nach erschlossen wird. Wenn nun aber, wie bereits in der ersten Folge der Serie, vier verschiedene Charaktere in vier verschiedenen Orten in vier verschiedenen Gemeinschaften gezeigt werden, sollte das Worldbuilding gleich offengelegt werden: Wer regiert die USA? Keiner? Einer? Sind überhaupt alle Protagonisten in den USA? Wer kämpft hier gegen wen? Absehbar dagegen das Szenenbild: Die Totale einer amerikanischen Skyline in der Prä-Doom-Zeit, der Zeit der Idylle, kann ja nur aus einem einzigen Grund eingeblendet werden – weil sie wenig später vom atomaren Feuerball verschlungen werden wird.

Dazu scheinen Joy und Nolan sich nicht recht entscheiden zu wollen, ob sie eine Komödie, einen Horrorfilm oder ein Drama inszenieren möchten. Auf Gore-Momente in Zack-Snyder-Slo-Mo folgen muntere Aufbruchsszenen von Hauptfigur Lucy (Ella Purnell), eine junge, auch in der Wildnis in keimfreier Blüte zu bewundernde Happy-go-lucky-Abenteurerin mit Manga-großen Telleraugen, die sich jedem Überfall mit einem optimistischen „Okey Dokey!“ stellt. In der echten Fallout-(Anti-)Zivilisation der (Sexual-)Verbrecher und gigantischen Raubtiere dürfte so jemand keinen einzigen Tag überleben.

Lucys Naivität ist enervierend, vielleicht aber ja doch nachvollziehbar. Sie ist in einem der vielen „Vaults“ unter der Erde aufgewachsen. Riesige Bunker, in der idealistische – und reiche – Menschen seit Generationen leben und den Neuaufbau des Staats planen, während sie unterirdisch Mais anpflanzen.

Sie lieben das Leben

Nach oben kommen wollen sie aber erst, wenn die Strahlenwerte gesunken sind. Sie lieben das Leben, haben aber keine Ahnung, was sich da oben, jenseits der Stahltore, eigentlich tut. Im echten Leben. Oberaufseher von „Vault 33“ ist Hank, perfekt verkörpert von Kyle MacLachlan, David-Lynch-geschult in der Darstellung janusköpfiger Charaktere. All-American-Man und Mörder zugleich. Vielleicht ist Lucys „Okey Dokey“ auch ein In-Joke: MacLachlans Figur des Trey sagt das in „Sex and the City“ auch immer.

Die Kuppelwelt der „Vault“ mit ihren Imitationen von Nebraska-Kornfeldern unter künstlicher Beleuchtung erinnert an das bizarre Faux-Amerika aus L.Q. Jones‘ „Ein Junge und sein Hund“ von 1975. Inszeniert nach dem brillanten Roman „A Boy and his Dog“ von Harlan Ellison. Dies sind auch die stärkeren, subversiven Momente in „Fallout“. Der Mensch, das Gewohnheitstier, richtet sich in einer Nachahmung seiner Umgebung ein. Anstatt sich der Konfrontation dort zu stellen, wo das Leben weitergegangen ist.