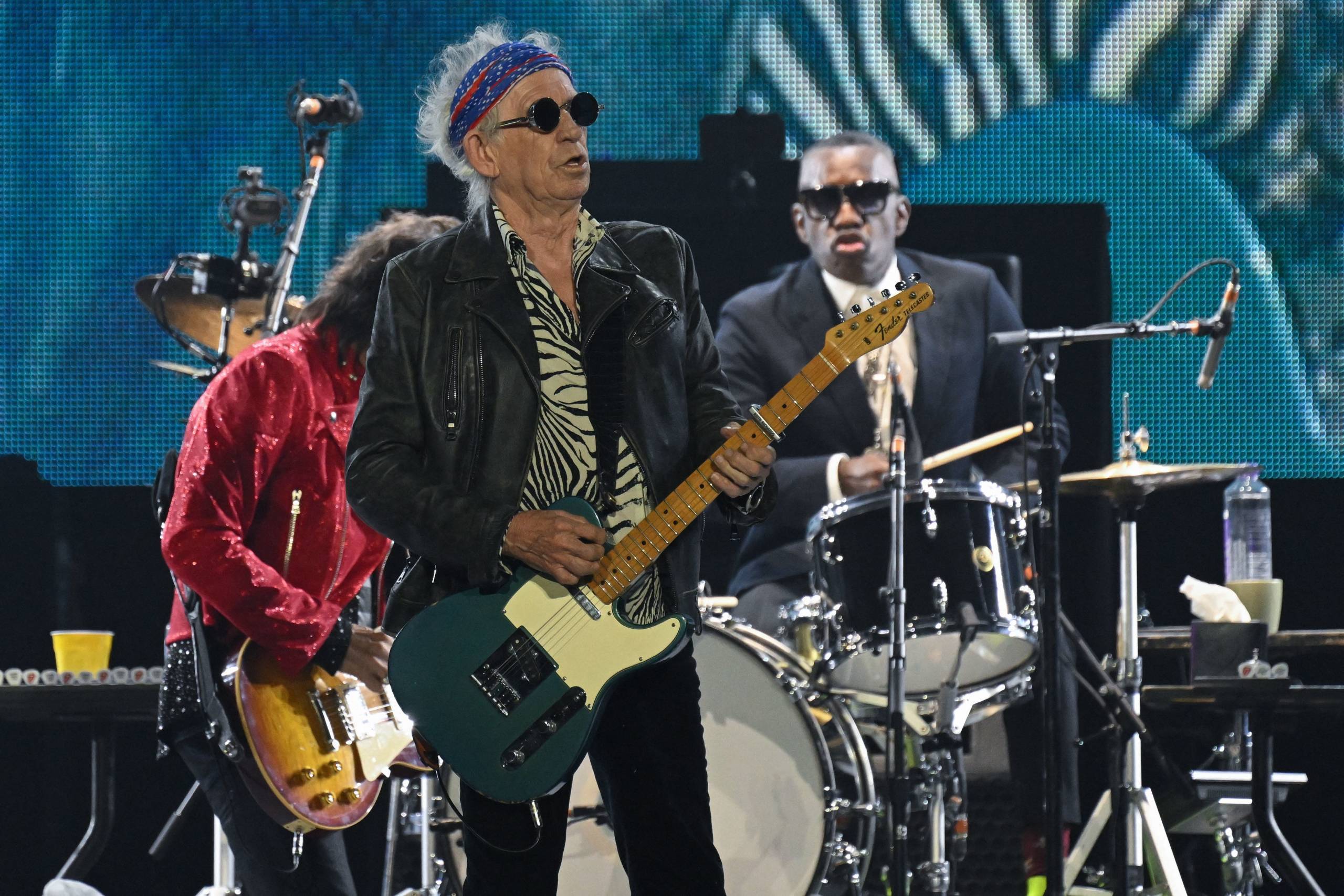

Keith Richards -Lüstern nach Leben

In seiner Autobiografie verrät Keith Richards verblüffende Details - auch über Chemie.

Ob Keith Richards in die Saiten haut, ob er Songs gurgelt, die Seele durch die Lippen presst oder sein Leben auf Paper zwingt, er folgt stets einem Rhythmus. Es ist ein rasender, robuster Beat von durchschlagender Wucht, aber ein vertrackter, einer, der auch mal ein paar Takte aussetzt. Ein Puls, der bisweilen in gewaltigen Synkopen schlägt, jenem der Zeit mal weit voraus oder schleppend hinterher. Keith tickt nicht exakt, aber laut und hartnäckig. Menschliche Metronome verzweifeln an diesem Gefühlsanarchisten. Und weil das auf Gegenseitigkeit beruht, hat er einiges zu erzählen, rückhaltlos und so offen, wie er seit Dekaden seine Gitarren stimmt.

Die Detailgenauigkeit von „Life“, der als großes Medienereignis zelebrierten Autobiografie, erstaunt. Keef, wie er schon als Kind gerufen wurde, kann auf eigene Tagebucheintragungen zurückgreifen, sporadisch zwar nur, doch bilden sie ein leidlich stabiles Gerüst, an dem er seine Reminiszenzen befestigt. Er sei selbst verblüfft, sagt er, dass es ihm gelungen sei, seinem löchrigen Gedächtnis so viele verloren geglaubte Erinnerungen abzuringen. Und wenn er sich Einzelheiten partout nicht mehr präsent machen kann, greift er auf Zeugen zurück, deren Aussagen solche Lücken glaubhaft schließen. Keiths Frauen und Kinder sind behilflich, Freunde und Kollegen schmücken aus. Bobby Keys, Marianne Faithfull, Jim Dickinson, Tom Waits, Kate Moss: Die Liste bewundernder Berichterstatter ist lang.

Die Chronologie der Ereignisse wird für das erste Kapitel außer Kraft gesetzt. Wir werden nach Fordyce, Arkansas katapultiert, ins Jahr 1975, sozusagen ins Auge des Hurricane einer Stones-Tour, samt Kofferräumen voller Kokain, Gras, Peyote und Meskalin, samt Knarren, Blaulicht und Verhaftungen. Die Staatsmacht lässt ihre Muskeln spielen, ein Sheriff will ein Exempel statuieren, während Richards vergeblich versucht, einen Haufen belastender Pillen auf der Toilette loszuwerden. Es geht hoch her, die Presse kriegt Wind vom Skandal, es braucht einen Anwalt mit politischem Einfluss, ja, mit Kontakten bis nach Washington, um die Missetäter herauszupauken, wie so oft davor und danach.

Die eigentliche Lebensgeschichte beginnt in den letzten Kriegsjahren in Dartford, nimmt aber erst in der Nachkriegszeit Konturen an. Das Einzelkind lernt seine Lektionen auf die harte Art, ob beim Spießrutenlaufen auf dem Schulhof, wo er sich gegen einen Drangsalierer durchsetzt, oder in der Folterkammer des Zahnarztes, wo ihm ein Trauma verpasst wird, das ihn Jahrzehnte lang begleiten sollte. Die Schule hat er gehasst, nicht so das Sidcup Art College, wo er sodann Aufnahme fand, nicht unbegabt und lüstern nach Leben. Ein Erweckungserlebnis via Mittelwelle ändert alles. Aus Keiths kleinem Transistorradio dringt eine Unerhörtheit titels „Heartbreak Hotel“. Von wo es nicht mehr weit war zu den Wonnen von Chuck Berry und Muddy Waters. Und zu Mick Jagger, der an einem denkwürdigen Tag – die beiden Jungs aus Dartford trafen sich im Zug nach London – just Platten von Berry und Waters unterm Arm trug. Der Rest ist Musikgeschichte.

Die von Keith Richards mit Elan und Hintersinn für das Bizarre nacherzählt wird, ungeahnte Einblicke ins Bandgefüge der Rolling Stones gewährend, freilich auch mit zahlreichen Exkursen belastet, die es nicht gebraucht hätte. Die Entdeckung von Speed 1965 und die unmittelbare Wirkung auf „Satisfaction“ ist signifikant, doch streckenweise lesen sich Richards‘ Memoiren wie ein Drogenbrevier, bis hin zur Anleitung zum Fixen. Wir werden instruiert, dass Vorsicht geboten sei, wenn sich erhitztes Heroin im Löffel schwärzlich färbt, wir schauen in die Hölle des Entzugs und sind nach der Lektüre klüger in Bezug auf die ratsame Abfolge bewusstseinserweiternder Drogen. Wein auf Bier, das rat ich dir, spricht der dem Alkohol zusprechende Kleinbürger. Keith Richards, wiewohl wandelnde Antithese jedweder Kleinbürgerlichkeit, ersetzt die Plörre durch chemische Substanzen aus dem Hause Merck, erteilt aber ähnlich probate Ratschläge.

Die Brücke zur Musik schlagen drogenaffine Musiker. John Lennon etwa, der oft vorbeikam, um sich vollzudröhnen, aber dann meistens „die Kloschüssel küsste“, wie sich Keith ausdrückt. Oder Gram Parsons und John Phillips, die zu denen gehörten, die Keiths Gangart nicht mitgehen konnten. Es wird viel über Sucht und Selbsterniedrigung philosophiert, nicht ohne Reue. Die Probleme der Stoffbeschaffung warfen jahrelang bedrohliche Schatten auf Keiths Kreativität, doch dann rechnet er vor, wieviel Lebenszeit er andererseits dadurch herausgeschunden habe, dass er wenig schlief. Zweimal die Woche nur, einmal neun Tage hintereinander nicht.

Was Keith Richards über den Werdegang der Stones zu berichten weiß, ist zwar in Grundzügen weltbekannt, bietet aber dennoch eine Fülle von Beobachtungen, die manche Begebenheit in neues Licht tauchen. Und selbst oft Kolportiertes gewinnt neue Aspekte. Die so unaufhaltsame wie deprimierende Selbstdemontage von Brian Jones, Bill Wymans angebliche Angeberei, was seinen legendären Groupieverschleiß betrifft, Charlie Watts‘ rechter Haken am Kinn von Mick Jagger.

Überhaupt: Mick Jagger! Bester Freund, Bruder, Projektion einer tumultarischen Hassliebe. Keith lässt seitenweise kein gutes Haar am Kumpel, schimpft ihn größenwahnsinnig, besitzergreifend und Schlimmeres, um ihn gleich darauf heilig zu sprechen. Weil er halt eine multiple Persönlichkeit sei, ein arrogantes Arschloch und doch stets da, wenn man ihn brauche, auch in prekären Situationen.

Die frühen Tage der Stones werden mit Hingabe nachgezeichnet. Edith Grove, das als Behausung dienende Loch, darunter drei „chicks“, darüber zwei „poofters“. In der mal zu staksigen, mal zu griffigen Übersetzung mit „Mädels“ und „Schwule“ nur unzureichend erfasst, wobei sich Keiths schnoddriger Ton in Verbindung mit Slang ohnehin gegen Eindeutschung sperrt. Der erste Trip nach Amerika ist ein veritables Homecoming, Keith lernt seine Helden kennen, wähnt sich im Himmel. Für die Schwarzen, das ernüchtert ihn schnell, ist die Existenz indes eine profan irdische. Muddy Waters steht auf einer Leiter und streicht die Wände der Chess Studios, als die Stones in der 2120 South Michigan Avenue von Chicago ihre Aufwartung machen. Ein Mythos, behauptet Marshall Chess, aber der war damals noch ein kleiner Junge, widerspricht Richards, und sowieso nicht dabei.

Keith pflegt eine Affäre mit Ronnie von den Ronettes, nächtigt bei Phil Spectors Braut in Harlem, heimlich, weil der Produzent nicht nur krankhaft eifersüchtig war, sondern auch jederzeit gewaltbereit. Im Apollo erleben die Stones James Brown, dessen Show sie restlos begeistert und Mick Jagger zum Tänzeln inspiriert, dessen Benehmen hinter der Bühne aber abstößt. Brown schikaniert und demütigt die Mitglieder seiner Famous Flames, Richards muss erkennen, dass musikalische Magie und menschliches Verhalten oft auseinanderklaffen, eine schmerzliche Erfahrung, die sich später mit anderen Heroen wie Berry oder Jerry Lee Lewis bestätigen wird.

Natürlich lässt sich Keith Richards auf den mehr als 700 Seiten seiner Autobiografie auch über Songwriting, Sessions und Tourneen aus, bringt seine Gedanken zu Blues, Country und Punk zu Papier. Er kichert in sich hinein, wenn es um Feministinnen geht, die sich von den Stones – ihre leichteste Übung – auf die Barrikaden locken ließen, freut sich kindlich über gedeihende Gärten, geht gnadenlos mit seiner „schmierigen“ Branche ins Gericht, mit den Parasiten und Schleimern, die der Erfolg unweigerlich mit sich bringt. Micks Solo-Ambitionen ärgern ihn immer noch, den Gigantismus der Stadiontourneen quittiert er mit Achselzucken und verweist auf die immense Nachfrage. Klar würde er lieber in Clubs auftreten, nichts gehe über eine kleine Bühne, aber „wohin dann mit all den Menschen?“

Momentan säßen sie wieder zusammen, so Keith, er und Mick und Charlie und Ronnie. Eine Platte sei angedacht, eine Tour auch, 2011 vermutlich schon. Die Schlammschlachten in der Voodoo Lounge, die Machtkämpfe auf der Brücke nach Babylon? Vergeben, nicht vergessen. Es muss ja weitergehen, das Überleben sei ein lohnendes Ziel. Den schwarzen Vorbildern habe auch niemand zum Vorwurf gemacht, sie seien zu alt, um auf der Bühne zu stehen.

Und, dafür liefert dieses Buch genug Indizien: Keith Richards ist pechschwarz.

Der Titel ist natürlich pures Understatement: „Life“ von Keith Richards und James Fox ist bei Heyne erschienen (736 Seiten, 26,99 Euro). Auf www.keithrichards.com/Life gibt es Fotos aus dem Buch und eine amüsante Audio-Nachricht von Keith.