John Cale – Hamburg, Fabrik

Mit dem taufrischen Spätwerk "Black Acetate" und einer neuer Band strahlt John Cale auch live wieder eine zerstörerische Energie aus

Ach wie nett, ein Abend im Zeichen der Gesundheit: An der Tür und überall in der romantisch verwinkelten Hamburger Fabrik verteilt hängen Zettel – „Bitte nicht rauchen!“. Und das Publikum hält sich daran. So ausnahmslos, so mustergültig, als habe Gott verspätet noch ein elftes Gebot nachgereicht. Seltsam, in ihrer Jugend, also vor gut 30 Jahren, hätten diese Menschen einen verdammten Scheißdreck auf Rauchverbote gegeben. Doch heute sitzt der Halfzware nicht mehr so locker wie früher – schon aus Gründen der Konstitution, Fitness und Wellness und so. Außerdem hat man im Lauf der Zeit gelernt, Kompromisse einzugehen – im Job, in der Politik und überhaupt. Nur in der Kleiderordnung, da geht es immer noch kunterbunt bis nachlässig zu.

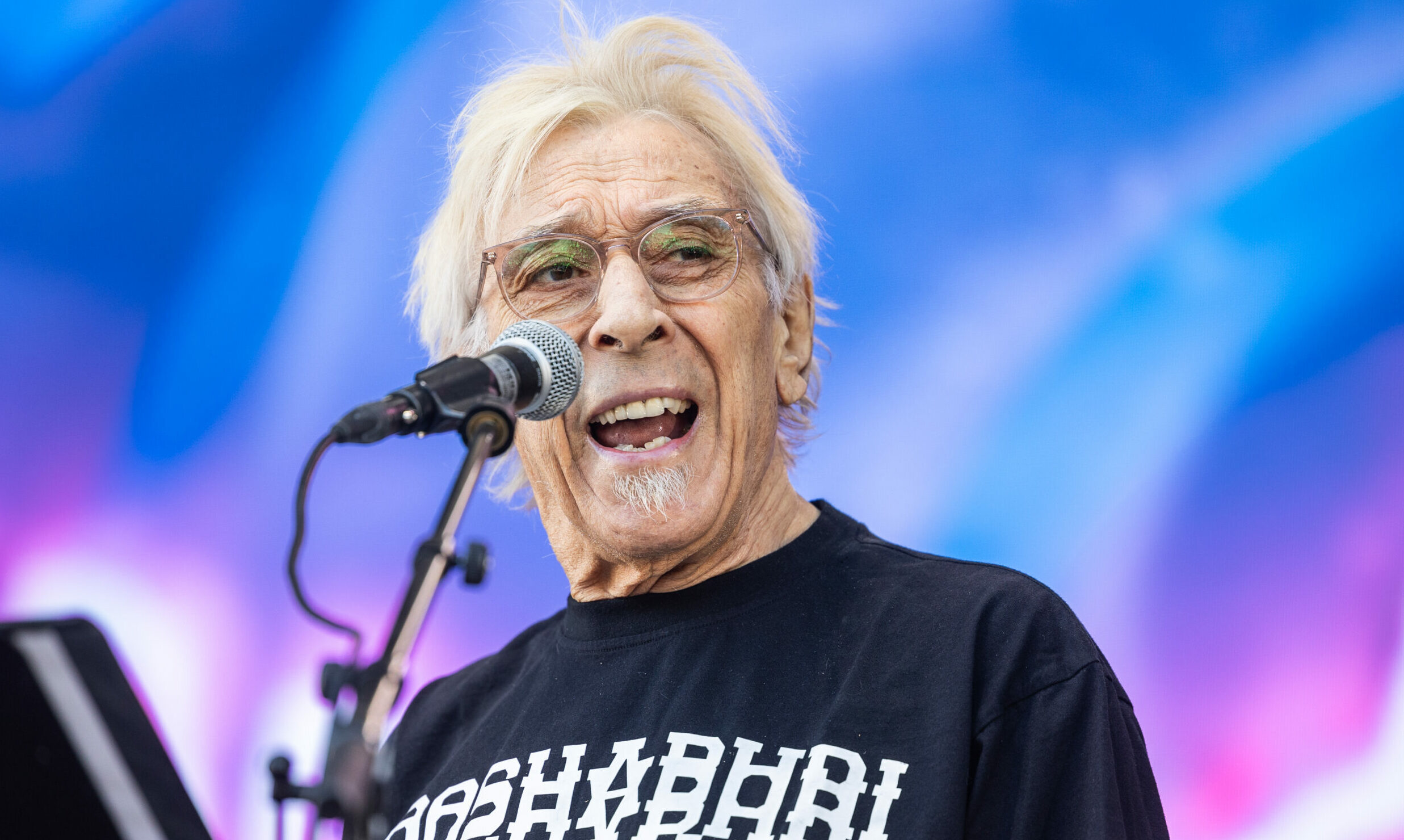

Der Nichtraucher John Cale wird diesen grau geworden Schlurfis heute Abend den Rock’n’Roll zurückgeben und dabei ein strenger, wortkarger Zuchtmeister sein. Zur Einstimmung läßt der Waliser deshalb ein elektronisch verfremdetes Viola-Sägen abspielen. Dröhnend, stechend, böse – der perfekte Soundtrack zu einer Auspeitschung. Cale, der alte Fuchs, der ja auch schon mal einem Huhn den Kopf abbiß auf der Bühne, weiß das natürlich. Und als er dann nach gefühlten zehn Minuten „Einstimmung“ auf die Bühne kommt, hält er schon wieder die Viola in der Hand: „Shiny, shiny, shiny boots of leather/ Whiplash girlchild in the dark.“ „Venus In Furs“ kommt direkt aus einem mit Schwermetallen kontaminierten Sumpf. Cales Stimme klingt kraftvoll und dominant. Die Band – Dustin Boyer an der Gitarre, Joseph Barnes am Baß und ein dunkelhäutiger Drummer, der tatsächlich Michael Moore heißt (allerdings weitaus besser in Form ist als sein Namensvetter) – spielt wahnsinnig tight, bäumt sich auf und läßt sich fallen im Rhythmus.

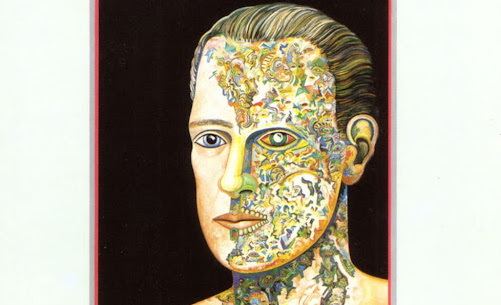

Danach: „Woman“ vom neuen Album „Black Acetate“. Keinerlei Abfall in der Intensität, es bläst aus den Boxen, daß einem eigentlich die Haare vom Kopf fliegen müßten. Das folgende,“Helen Of Troy“ schüttet noch mehr Kerosin ins Feuer. Der Album-Klassiker gleichen Namens von 1975 und das grandiose, taufrisch klingende Spätwerk „Black Accetate“ setzen die Schwerpunkte des Abends: hart, funky und dennoch emotional.

Im Mittelteil werden dann die eher ruhigen Stücke serviert: die abstrakt unterkühlte Funk-Nummer, „Hush“, „Paris 1919“ natürlich und das berührende „Magritte“ vom dunklen, verstörenden „Hobo Sapiens“. Nur „Outta The Bag“ mit seinem albern fisteligen Gesang, der auf „Black Azetate“ noch ganz gut funktioniert, ist live ein Schwachpunkt.

Cale sieht aus, als käme er direkt von der Wellness-Farm: straffes, energisches Gesicht, keck verstrubbelte Haare, gut trainierte Figur. Bestenfalls auf Ende 40 würde man den mittlerweile auch schon 62jährigen schätzen. Den Kragen seines weißen Polo-Shirts hat er nach Porschefahrerart neckisch nach oben geschlagen, die Gitarre in seinen Händen wirkt dennoch – oder gerade deshalb? – wie eine bedrohliche Waffe.

„Gun“ ist da natürlich ein willkommener Höhepunkt: wüst zerdehnt und in freien Rückkopplungen aufgelöst, zunächst nur am Text erkennbar, bis der infernalische Refrain zu röhren anhebt. Mit Jonathan Richmans „Pablo Picasso“ schickt der wilde, fitte, alte Mann seine begeistert verwirrten Jünger nach Hause. Und weil auch diesmal niemand John Cale ein Arschloch genannt hat, gibt er ihnen noch ein sehr zärtliches „I Keep A Close Watch“ mit auf den Nachhauseweg.