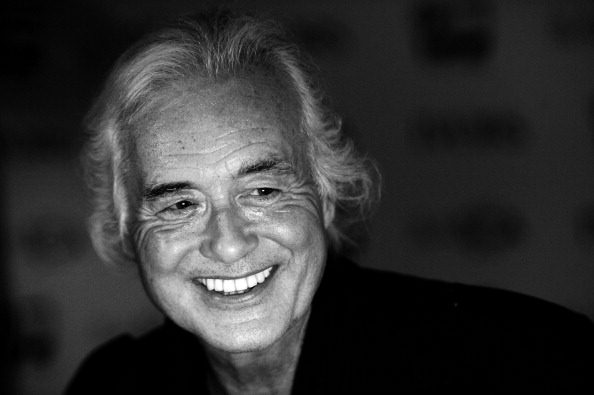

Jimmy Page im Gespräch: „Ich wollte Led Zeppelin zur Tour de force für alle machen“

Anlässlich der Wiederveröffentlichung von „Led Zeppelin IV“ und „Houses Of The Holy“ als Remastered-Edition sprach Jimmy Page ausführlich über seine Rolle als Produzent, die Arbeit mit John Bonham und vieles mehr. Von Markus Brandstetter

Keine Frage, Jimmy Page meint es ernst. Fünfundvierzig Jahre nach Erscheinen des ersten Led-Zeppelin-Albums hat es sich der Gitarrist zur Aufgabe gemacht, den gesamten Backkatalog der Band in Form einer Remastered-Edition in die Gegenwart zu bringen. Der Clou sind die Companion Discs: Akribisch arbeitete sich Page durch das Aufnahmen-Archiv, um dem Hörer anhand von alternativen Mixes oder Live-Versionen ein vollständigeres Bild von jener Band zu geben, die sich 2007 für ein einziges Konzert in der Londoner O2-Arena wiedervereinigte. Dafür scheute Page auch nicht davor zurück, sich höchstpersönlich in Plattenläden um Bootlegs zu kümmern.

Während sein Status als einer der einflussreichsten Gitarristen der Rock-Geschichte längst außer Frage steht, wird seine Arbeit als Produzent gerne übersehen. Zu Unrecht – war es schließlich Page, der für die gesamte Produktion aller Led-Zeppelin-Alben zuständig war und der mit seinem Experimentierwillen und seinem Gespür für Raumsound, Mikrophonierung und Klangaufteilung den Sound der Band nicht nur maßgeblich prägte, sondern überhaupt erfand.

ROLLING STONE:Lassen Sie uns zu Beginn über Ihre Rolle als Produzent von Led Zeppelin sprechen. Mir fällt als erstes die Rhythmusfraktion und John Bonhams Drum-Sound im Speziellen auf. Er klingt sehr räumlich und präsent, beinahe live, ist aber dennoch auch sehr definiert und lässt genug klanglichen Spielraum für jeden. Wie war bei den Aufnahmen Ihr Zugang zur Rhythmusgruppe?

Jimmy Page: Wie ich es mit Led Zeppelin angehen wollte, war mir klar, seit ich John Bonham zum ersten Mal spielen hörte – und fühlte. Bei den Proben wurde schnell offensichtlich, dass er wirklich wusste, wie man sein Schlagzeug stimmt. Man hat das Resonanzfell und das Schlagfell, und er stimmte das gesamte Schlagzeug so, dass es genau zur Tonhöhe des Songs passte. Worin er wirklich ein Meister war, worin seine Wissenschaft bestand: sein Instrument so zu stimmen, dass, sobald er draufschlug, der Sound reinging und vom Resonanzfell sofort wieder nach oben geschleudert wurde. Unsere Idee war es auch, die Overhead-Mikrophone so zu platzieren, dass man die ganzen Obertöne vom Schlagzeug reinbekommt. Er war einfach ein Drummer mit einem gewaltigen Klang. John Bonham hatte davor nie die Gelegenheit gehabt, so zu spielen, wie er dann bei Led Zeppelin spielen konnte. Es bedurfte all dieser technischen Gegebenheiten, damit er genau so klingen konnte. Die Drums waren massiv, und das war das Fundament. Außerdem ging es auch darum, mit dem Raumklang zu experimentieren, mit dem, was die Wände und die hölzernen Oberflächen reflektieren, wie das damals in Headley Range (Anm: ein altes viktorianisches Haus, in dem die Band nicht nur aufnahm, sondern auch zusammen lebte) der Fall war. So wurde zum Beispiel bei „The Levee Breaks“ das Schlagzeug zum Rückgrat des Songs. Bei anderen Stücken war das dann wieder anders, weil einfach die Lieder so verschieden waren, und auch die Perspektiven der Instrumente.

Wie wichtig war bei den Aufnahmen zu „Led Zeppelin IV“ der Wechsel von den Londoner Basing Street Studios in die Räumlichkeiten des Headley Grange ? Sie meinten einmal, dass dieses Zusammenleben wichtig für das Bandgefühl gewesen sei.

Es war mein dezidierter Wunsch, dass wir alle in diesem Haus zusammenleben. Wir wussten schon vorher, dass wir keine Probleme wegen Lärm bekommen würden, weil in Headley Grange ja schon viele Leute geprobt hatten. Aufgenommen hatte dort allerdings noch niemand. Jeder von uns sollte dort wohnen, schlafen und Musik machen. Mit der Hilfe von mobilem Recording wollten wir sehen, was wir in ein paar Wochen so zusammenbekommen würden. Die Musik floss durch uns durch, es passierte sehr viel spontan. Ein paar Sachen waren schon im Vorfeld fertig, aber vieles kam einfach so zu uns, „Rock’n’Roll“ und „The Battle of Evermore“ beispielsweise. Es war eine wirklich sehr produktive Zeit.

Über Ihren Status als Gitarrist brauchen wir nicht zu diskutieren, als Produzent waren Sie für den Klang von Led Zeppelin aber nicht weniger wesentlich.

Ja, das ist wahr. Bei „Led Zeppelin I“ wollte ich es für jeden einzelnen aus der Band zu einer Tour de force machen. Ich hatte Vorstellungen von den Overdubs, und auch davon, wie das alles im Mix platziert werden würde. Damit fuhr ich ganz erfolgreich. Beim zweiten Album kamen dann viele Tricks dazu, panning (das Aufteilen eines Signals beispielsweise in ein Stereoklangfeld – Anm.), wir haben alles hin und her bewegt. Ich war für die Mixes gemeinsam mit einem Engineer verantwortlich. Wenn Sie an die damaligen Zeiten zurückdenken, damals war das Mixing ja noch hands-on, Pro Tools und all das gab es ja noch nicht. Man musste strikte Entscheidungen treffen, was auf einer limitierten Anzahl von Spuren und Optionen passieren sollte, und sobald alles auf Band war, begann man mit dem Mix. Das hat mir großen Spaß gemacht: die technischen Möglichkeiten zu haben, Echospuren, Reverb, das Limiting– aber vor allem die klangliche Perspektive. Die ist so breitgefächert, auch weil das großartige Können der Musiker so gut zur Geltung kommt. Deswegen hat sich das so lange, so viele Dekaden lang gehalten. Es ist für jeden ganz klar hörbar, wie die Musiker miteinander agieren, wie sie einen Kontrapunkt zueinander bilden.

Als Sie Led Zeppelin gründeten, waren Sie bereits ein erfahrener und gefragter Studiomusiker. Wie haben Sie sich das technische Wissen über Mikrophonierung, Raumklang und dergleichen angeeignet – durch die Studiosessions? Durch das Anhören und Analysieren von Alben, deren Sound Ihnen gefiel?

Die Platten anzuhören, die mich in den frühen Tagen als Teenager verführt hatten – ich konnte Dinge hören, wusste aber nicht, wie das gemacht wurde. Beispielsweise das Tape Echo von Sam Philipps: Ich wusste nicht, was das ist, aber Stück für Stück habe ich es zu meiner Sache gemacht. Schon als Kind habe ich bereits Homerecording betrieben, herumexperimentiert. Die Sounds der Chicago Bluesbewegung, der Jazzkatalog: Ich war gierig, zu wissen, wie diese Platten aufgenommen wurden. Auch bei frühem Rockabilly und Rock’n’Roll: da wurde mit einer minimalen Anzahl an Mikrophonen gearbeitet, und es hat mich fasziniert zu wissen, wie das funktioniert. Die Mikrophontechnik ist ja eine eigene Wissenschaft. Eine der Maximen ist, dass Distanz Tiefe schafft. Wenn du etwas ganz nah mikrophonierst, bekommst du nur einen Aspekt des Verstärkers. Wenn du das Mikrophon ein Stück nach hinten schiebst, bekommst du mehr Tiefe. Das ist auch bei akustischen Gitarren so. Sobald ich in der Welt der Musikstudios angekommen war, konnte ich viele Fragen stellen. Ich hatte meine Theorien, wie die Dinge funktionierten, und ich wollte genau wissen, ob ich recht hatte oder falsch lag. Aber ich habe ständig dazugelernt.

Dieser Willen zum Experiment war wohl auch für Sie als Instrumentalist wichtig: Sie machten die DADGAD-Gitarrenstimmung bekannt, probierten Klänge mit verschiedenen Saiteninstrumenten aus.

Auf dem ersten Album – das ist wichtig zu sagen – spielte ich ganz okay Gitarre. Ich habe mit den Yardbirds ganz gute Sachen gemacht, auch auf Sessions. Aber ich war gierig darauf, das Album auch zu einer gitarristischen Tour de force zu machen. Zeigen, was ich alles konnte, ob es jetzt akustisch war, Fingerpicking, Songwriting, der Rockaspekt und der Bluesaspekt meines Spiels… eben eine Tour de Force, aber eine für uns alle, jeder sollte zur gleichen Zeit zur Geltung kommen. Es sollte jeder gleichwertig sein auf diesem musikalischen Kreuzzug. Ich habe so gut wie möglich gespielt, weil ich es zeigen wollte. Und dann war da John Bonham, der auch schon vielerorts gespielt hatte – und bei Led Zeppelin konnte Bonham auf einmal so spielen, wie er das immer gewollt hatte. Er bekam dieses Vehikel mit dem Material, das ihm präsentiert wurde. John Paul Jones hatte ja auch bereits eine Karriere als Sessionmusiker, und auch er hatte nie die Chance gehabt, den Bass wirklich so zu spielen, wie er das später tat. Dasselbe gilt für Robert Plant. Nur zu viert konnten wir auf dieses Level kommen, auf dem wir erst das starten konnten, was wir dann auf den zukünftigen Alben geschafft haben.

„Stairway to Heaven“ ist ein extrem vielschichtiger Song, es kommen immer neue Ebenen hinzu, und auch das Tempo variiert. War es schwierig, das im Studio so hinzubekommen, wie Sie es im Kopf vorgesehen hatten?

Ich wusste, was ich versuchen wollte, rauszuholen. Das Ding im Headley Grange war: Vieles ist uns zugeflogen, vieles ist schnell passiert, an anderem wiederum haben wir länger gearbeitet. Bei „Stairway to Heaven“ war es verworrener. Es gab nichts, was einem sofort ins Gesicht gesprungen wäre: Da war diese fragile Gitarre, und ich hatte die Idee, dass alles in verschiedenen Ebenen daherkommt, sich nach und nach ausbreitet. Wir haben John Bonham so platziert, dass er erst spät, erst nach einigen Strophen dazukommt, ehe sich alles immer mehr öffnet. Wie Sie richtig sagen, es gibt viele Tempowechsel, es ist schwer, das den anderen alles auf einer Akustikgitarre zu erklären und ihre Vorstellungskraft anzuregen, zu sagen „und da kommt dann eine elektrische Zwölfsaitige“ und so weiter. Aber das Thema, der rote Faden war da, ohne Lyrics. Wir haben es geprobt, zur Routine gemacht und irgendwann kam Robert mit dem Text. Es war natürlich viel Inspiration im Spiel, aber ich hatte schon die fixe Idee von dieser Fanfare – die Gitarre, die einen willkommen heißt, nenne ich immer Fanfare. Oder auch das Gitarrensolo: Ich hatte kein geschriebenes Solo, aber ich wusste, wie ich damit beginnen und wie ich aufhören wollte. Beinahe eine Hysterie, die sich in den letzten Teil reinsteigert. Ja, es war ein interessantes Stück zum Einstudieren, weil ich eben nur eine Akustikgitarre hatte. Aber es scheint, als hätte ich die anderen überzeugen können, dass das Lied gut war.

Interessant war es auch, den Alternate Mix auf der Companion Disc zu hören. Mein erster Eindruck war, dass dieser sehr luftig klingt.

Ja, ganz genau.

Sie meinten auch, dass er dreidimensionaler klingt.

Er hat auf alle Fälle mehr klanglichen headroom, aber ich denke, dass alle Led-Zeppelin-Songs eine gewisse dreidimensionale Klangqualität haben. Dieser aber ganz besonders, er hat diese kinematographische Breite.

Und es gibt viele kleine Details, die mir aufgefallen sind – die Orgel beispielsweise ist am anderen Lautsprecher als beim Originalmix, solche Kleinigkeiten, die erst beim Vergleichen der beiden Mixes klar werden.

Ja, auch die Gitarren fangen auf der anderen Seite an. Es war einfach so, wie ich an diesem spezifischen Tag glaubte, dass es klingen sollte. Ich habe den Song aber nicht deswegen neu gemischt, weil ich die Gitarren auf der anderen Seite haben wollte. Es hat sich einfach gut angefühlt, den Song auf diese Art zu präsentieren. Es war ein Traum, das ganze im Sunset Sound zu mischen. Der Klang dort war exzellent.

Bei den Companion Discs handelt sich ja um weit mehr als nur Bonus-Tracks. Würden Sie sagen: Das Ziel der Companion Discs ist, ein vollständigeres Bild davon zu transportieren, was Led Zeppelin war?

Was man bei Led Zeppelin immer vergisst: Es wurden Performances eingefangen, von jedem einzelnen von uns. Die Bandperformance. Ein gutes Beispiel ist die Version von „Stairway To Heaven“, die im Sunset Sound entstand – und dann ging es einmal quer über den Teich nach London, um einige Zeit später noch einen anderen Mix zu machen. Die beiden Versionen klingen wirklich sehr unterschiedlich, zumindest kann ich große Unterschiede in all dem hören. (lacht) Und ich bin der Produzent, ich sollte das wissen, nicht wahr?