Jenni Zylkas Typewriter: Reich an Armen

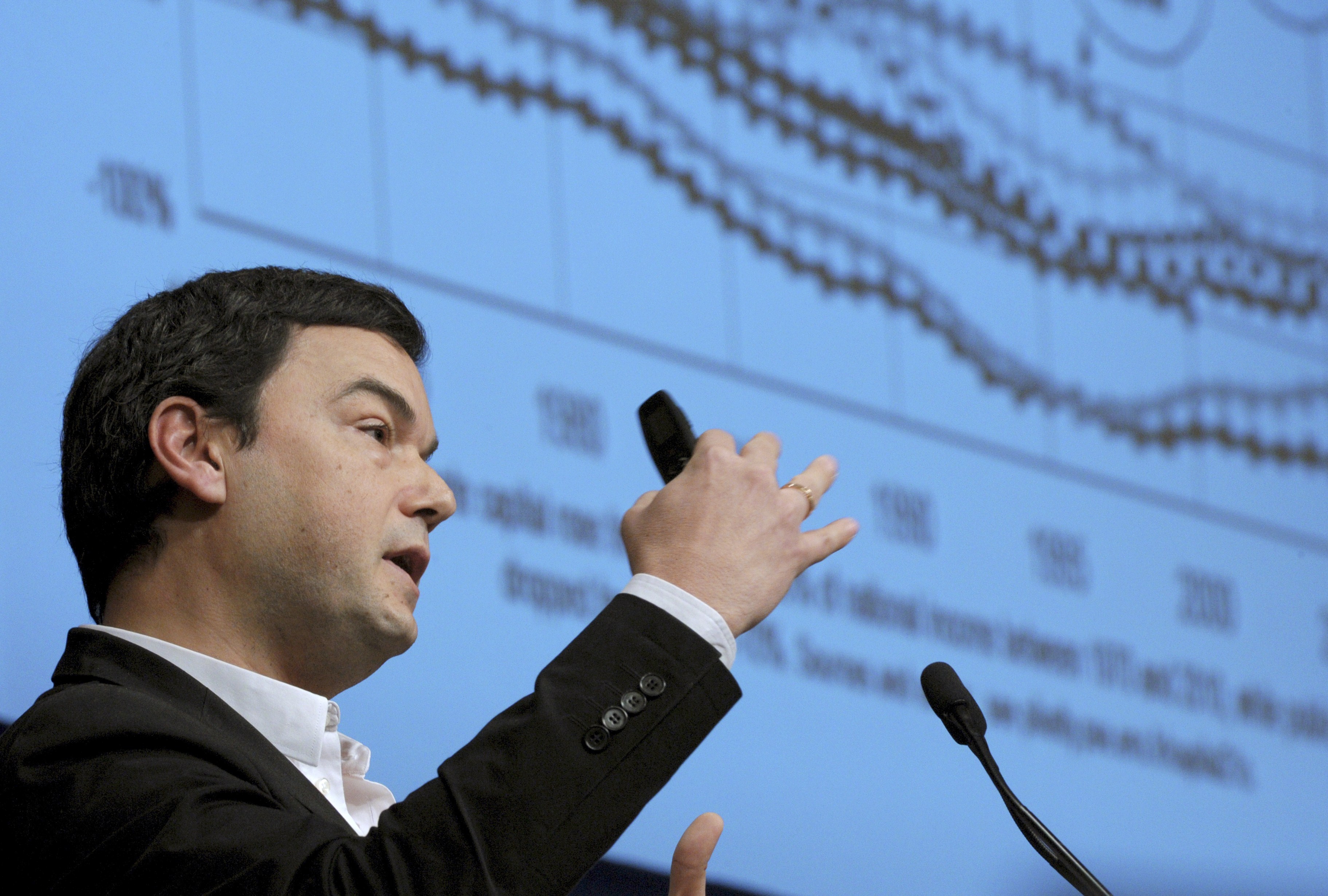

Durch den angesagten Wirtschaftswissenschaftler Piketty ist die Einkommensschere in aller Munde. Doch was, wenn man sich sein Buch nicht leisten kann?

Habe zufällig mitbekommen, dass es bereits drei Bücher gibt, die das vor ein paar Monaten erschienene und Weltökonomen seitdem zur Schnappatmung reizende Thomas-Piketty-Werk „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ erklären und analysieren. Leider kann ich mir weder die Erklärbücher noch das Original leisten, was anscheinend, wenn ich den Mann richtig verstanden habe (gar nicht leicht ohne Erklärbücher!), daran liegt, dass ich zu dem wachsenden Anteil relativ armer Menschen gehöre. Die wirtschaftliche Ungleichheit, sagt Piketty, wachse seit einigen Jahrzehnten wieder massiv an, und das habe damit zu tun, dass die „Vermögenskonzentration“ immer stärker werde, je länger die beiden Weltkriege vorbei seien und die Mittelschicht verschwinde. (Ob das im Umkehrschluss bedeuten muss, dass ein nächster Krieg auf lange Sicht gut für das Wirtschaftswachstum wäre, geht über meinen Spekulationshorizont, denn ich bin nicht nur relativ arm, sondern zudem in dieser Hinsicht relativ ungebildet.)

Was mich jedoch wundert, ist, dass der französische Wirtschaftswissenschaftler derart lange und intensive Forschungen brauchte, um seine Thesen zu formulieren. Mir fällt auch ohne Doktorandenstelle an der London School of Economics auf, dass sich sogar in meiner nicht signifikanten Umgebung die Menschen seit einiger Zeit in Erben und Nichterben teilen, und zwar unabhängig von Arbeitslosigkeit oder Joberfolg. Hatte man sich einst gemeinsam über Mietexplosionen, unterbezahlte Aufträge und steigende Preise echauffiert, so heißt es neuerdings andauernd: Huch, schon wieder einer in den Familienmillionärsclub abgewandert (sprich: Eigentumswohnung bzw. Baugemeinschaft durch vorab ausgezahlte oder geerbte Penunzen). Zehn Prozent der Bevölkerung in den Industriestaaten, meint Piketty erforscht zu haben, besitzen 66 Prozent des Vermögens im Land, und auch wenn obige Erklärbücher zum Teil an den genauen Zahlen zweifeln und auch meine neu-erbreichen Freunde trotz Stuck und Parkett nicht automatisch zu den 10 Prozent Platinlöffeln gehören: Irgendwas ist dran. Zumal die 260 Millionen Euro Privatvermögen, die jedes Jahr in Deutschland vererbt werden, vor allem jene Pikettysche „Vermögenskonzentration“ zementieren: Selbst wenn ich täglich 24 Stunden durchtippe und mich – ehrlich gesagt – ohnehin gar nicht arm fühle, werde ich nie so viel Geld haben, dass es für mich arbeiten kann. Denn Geld kommt zu Geld.

Nun ist Neid nicht geil (genauso wenig wie Geiz), sondern wird zu den sieben Todsünden gezählt, und selbst eine orthodoxe Atheistin wie ich findet manche Bibelregeln volkskundlich und moralisch relevant. Dennoch: Ist Neid nicht die kleine, etwas peinliche Schwester vom Verlangen nach Gerechtigkeit? Und hat John Lydon uns nicht ein für allemal klargemacht, dass Wut (ebenfalls Hand in Hand mit dem Gerechtigkeitssinn) eine wichtige Kraft darstellt?

Trotzdem genieren mich jene sozialneidischen Brisen ein wenig, die mitschwingen, wenn die anderen Hungerlöhner und ich die neuesten Erbengeschichten weitertratschen. Aber vielleicht machen das die Erben ja auch, wenn sie sich ohne uns treffen. Eventuell muss ich mich doch einmal an den Stammtisch einer Baugemeinschaft einschleichen, die in Ruhe die Modalitäten ihres zu bauenden Niedrigenergiehauses samt Salatbeet bekakeln will, und spionieren.

Allerdings verspreche ich mir nicht viel davon. Angeblich hält einen die subjektive Wahrnehmung von Reichtum eh davon ab, sich tatsächlich reich zu fühlen. Einer Studie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, das vor ein paar Jahren eine repräsentative Umfrage dazu gemacht hat, kann man jedenfalls entnehmen, dass die meisten jüngeren Erwachsenen und Senioren sich mit einem Nettogehalt von 9.100 Euro pro Monat bereits wie Graf Koks fühlen würden. Arbeitslose und Studenten kämen auch schon mit 5.000 Mäusen gut über die Runden. Hochschulabgänger und Menschen zwischen 50 und 64 dagegen gaben an, sie müssten über 12.000 Euro verdienen, um überhaupt etwas zu merken, vorher ist alles pillepalle oder geht – ich weiß es doch auch nicht – vielleicht in die hohen Autoraten. Aber wir wollen hier keine Vorurteile schüren. Schließlich wird man schneller Lottomillionärin, als man „Zusatzzahl“ sagen kann. Und dann hat man den Salat.