JAZZ MAL IM ERNST!

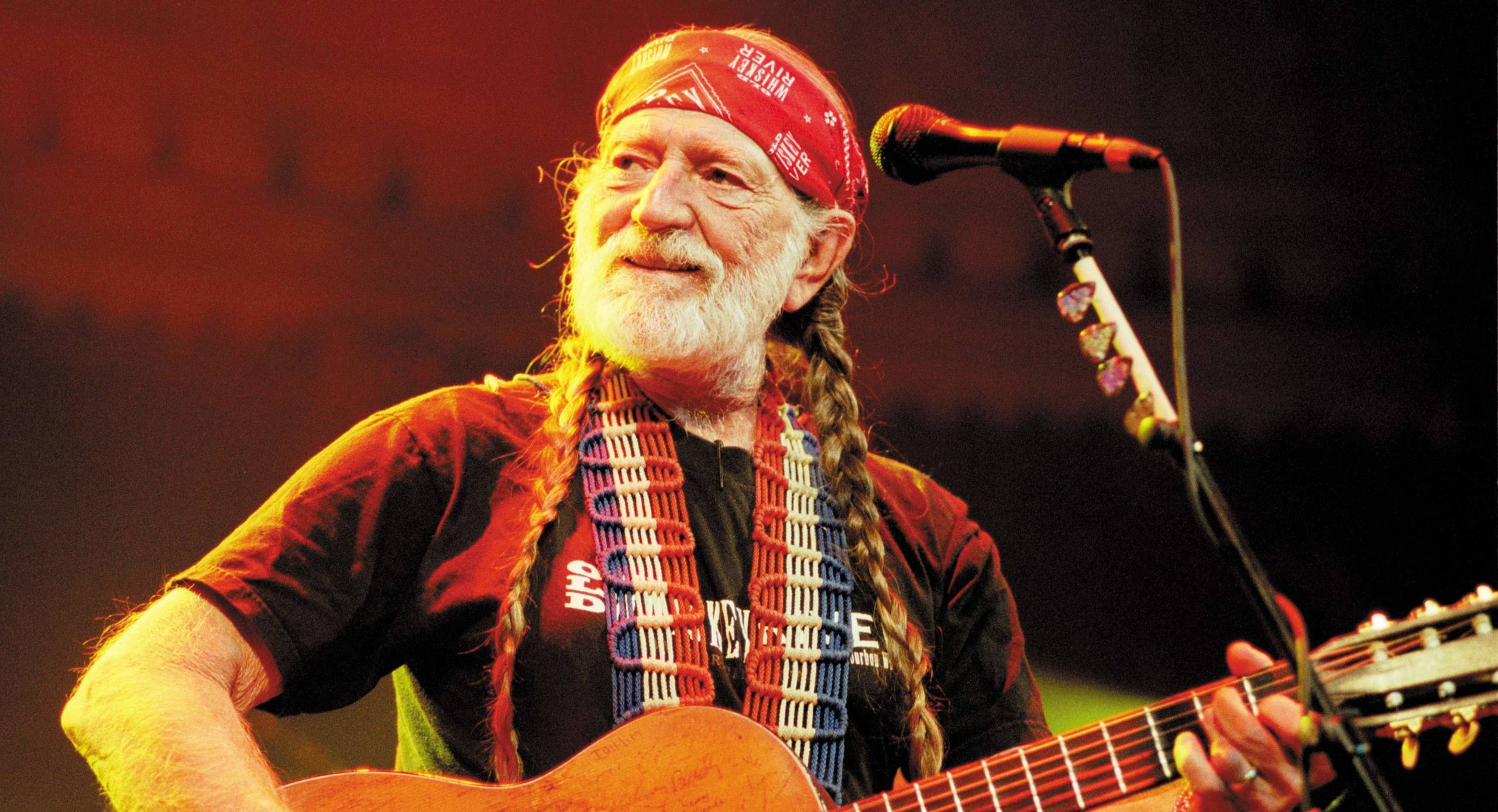

Sie haben es vielleicht gar nicht bemerkt, aber im Sommer stand tatsächlich eine Woche lang ein Jazz-Album mit freien Interpretationen von Standards wie Cole Porters „Love For Sale“ an der Spitze der deutschen Charts. Es trägt den etwas ungewöhnlichen Titel „Sommer, Sonne, Kaktus“ und stammt von Helge Schneider, einem Mann, der die Improvisation zum obersten Prinzip erklärt hat. Die Musik, die Filme, die Bücher, die Späße -bei dem 58-jährigen Multitalent aus Mülheim an der Ruhr ist alles Jazz. Am 10. Oktober kommt sein neuer Film „00 Schneider -Im Wendekreis der Eidechse“ in die Kinos. Die meisten Hauptrollen hat er mit Musikern besetzt.

Helge, du warst ja auch Teil unserer Jury. Ist es dir schwergefallen, eine Liste deiner liebsten Jazzalben aufzustellen?

Ich kann mich an die Liste gar nicht mehr erinnern. Heute habe ich wahrscheinlich schon wieder ganz andere Ideen -da fehlt bestimmt Fats Waller oder so.

Der ist drin. Mit „Ain‘ t Misbehavin'“.

(Lacht) Wenigstens das.

Hast du eine große Plattensammlung?

Ich sag mal, so 60,70 Platten -vielleicht weniger. Ich habe nicht so viele. Manche sind auch im Laufe der Jahre so verkratzt, dass man sie heute nicht mehr spielen kann. Eine meiner Lieblingsplatten ist von Zoot Sims, die habe ich gekauft und zu Hause erst gesehen, dass da eine Ecke raus war. Da musste man immer mit dem zweiten Song anfangen. „It’s Alright With Me“ hieß der, das hab ich ziemlich oft gehört. Die Platte hat auch geeiert und hatte Wellen -eigentlich konnte man das gar nicht hören. Aber ich hab die immer gehört.

Hast du das Album dann irgendwann auch in mint condition gehört?

Nie -ich kenne die nur in der Version. Aber die ist gut.

Hattest du früher einen Plattenladen deines Vertrauens?

Ja, ganz früher. Es gab einen Plattenladen von Philips in Mühlheim, und dann gab’s einen von so ’nem Opa. Der hat mich dann später auch immer noch gegrüßt auf der Straße. In der Zeit, als mich noch niemand kannte. Der hatte zu seinen Kunden ein enges Verhältnis und hat dann auch mal was empfohlen, was man sich anhören sollte.

Kannst du dich noch an Käufe aus der Zeit erinnern?

Ich weiß noch, ich wollte eine Platte von Artie Shaw kaufen, habe mich aber vergriffen und Archie Shepp rausgezogen. Den fand ich dann aber gut. Da war ein Stück drauf, das ich unglaublich klasse fand:“Yasmina, A Black Woman“ hieß das. Totales Gehupe und Getrommel. Das war toll unterm Kopfhörer.

Für wie viele Platten reichte das Taschengeld?

Sehr wenige. Ein guter Tipp war immer, in die Stadtbücherei zu gehen. Oder in den Plattenladen und zu fragen: „Kann ich in die Kabine, Herr Scheel?“ Der hatte zwei Kabinen zum Anhören. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da mit meinem Freund Uli „Electric Ladyland“ gehört habe. Dann kam aber einer und sagte:“Bitte nicht so laut.“ Also haben wir Hendrix auf Zimmerlautstärke gehört. Wir haben viele Platten da gehört, die wir nicht kaufen konnte, weil die zu teuer waren.

Und wann entwickelte sich die Affinität zum Jazz?

Eigentlich sofort. Durch Zufall oder Versehen. Eine Platte namens „One Way“ von Miles Davis habe ich tatsächlich auf dem Sperrmüll gefunden. Roland Kirk hat mir meine Schwester mitgebracht, Herbie Mann, „Memphis Underground“

Hast du dich auch für die Musiker hinter der Musik interessiert, dir die Bilder auf den Covern angeguckt?

Die waren natürlich durch die Musik interessant. Aber auch durch die Art und Weise, wie sie sich gaben. Thelonious Monk sitzt auf einem Cover mit geschulterter Kalaschnikow am Klavier, und da liegen überall Handgranaten rum.

Das ist das Cover von „Underground“. Da sitzt auch noch ein gefesselter Nazi in der Ecke.

Stimmt! Das haben wir später in meinem Film „Praxis Doktor Hasenbein“ als Szenenbild nachgestellt, mit dem gefesselten Typen, das war bei uns der Zeitschriftenverkäufer, in Nazi-Uniform. Monk selbst fand das Cover scheiße.

Das war eine Idee seiner Plattenfirma, um jüngere Zuhörer anzusprechen, glaube ich. Hast du eigentlich auch die Linernotes auf den Platten gelesen?

Ja. Ich hatte eine Platte von Jimmy Smith, da stand drauf, wenn der in einen Club kam, konnte er 37 Chorusse von „Sweet Georgia Brown“, und jeder war interessant, und es wurde immer besser. So was hat man da gelesen. Und er war mit seiner Dogge auf dem Cover abgebildet. Von Sidney Bechet habe ich gelesen, dass der immer einen Schäferhund bei sich hatte und niemand sich an ihn herantraute. Ben Webster soll Menschen zusammengeschlagen haben, deren Gesicht ihm nicht gefiel, obwohl das eigentlich ein lieber Mensch war. Der hatte wohl eine gespaltene Persönlichkeit.

Du hast ja später auch mit Jimmy Woode zusammengespielt, der selbst bei vielen großen Jazzmusikern Bass gespielt hat.

Ja, er war lange der Bassist von Duke Ellington. Der hat natürlich viele tolle Geschichten erzählt. Die waren ja ständig mit der Eisenbahn unterwegs oder saßen mit sechs Mann in einem riesigen Cadillac. Unglaubliche Entfernungen haben die so zurückgelegt. Manchmal 4000 Kilometer. Die waren das ganze Jahr unterwegs. Ellington hatte seine Band ganz gut im Griff. Die haben ein Jahresgehalt gekriegt. Fürs Plattenmachen haben sie dann zwar nicht extra Geld bekommen…

…und Ellington hat sich ihrer Kreativität bedient -alles, was bei den Sessions entstand, wurde als Ellington-Komposition ausgegeben.

Ja, aber die wussten das ja. Die waren angestellt und hatten einen sicheren Job.

In den Sechzigern und Siebzigern kamen ja auch viele Jazzmusiker nach Europa. Bist du öfter zu Konzerten gegangen?

Das war natürlich auch oft zu teuer. Aber Sonny Rollins habe ich drei Mal gesehen, einmal auch Sammy Davis. In Düsseldorf gab es einen Jazzclub, der hieß Downtown. Da konnte man viele Musiker live sehen und aus den Gesichtern ablesen, was das für Typen waren -dachte ich jedenfalls damals. Da habe ich Eddie Harris gesehen. Das war ein favourite Saxofonist von mir, und Dexter Gordon.

Was hattest du für einen Eindruck von denen?

Ich habe schnell gemerkt, dass das Leben vieler Jazzmusiker sehr einseitig war -immer unterwegs, Kontakt zur Familie nur übers Telefon, Geburtstagsgeschenke immer mit der Post verschickt, dann kamen die manchmal nicht an. Ein ziemlich einsames Leben haben die gehabt. Auch Superstars wie Chet Baker, der ja schon zehn Jahre, bevor Ende der Sechziger alle angefangen haben zu kiffen, Koks und Heroin genommen hat.

Dabei schien diese Musik so rein, entspannt und relaxed zu sein.

Ja, jemand wie Stan Getz zum Beispiel auch -weltberühmt und handsome und „Girl From Ipanema“ spielen, aber auf der anderen Seite voll auf Drogen und total unfair und böse Kollegen gegenüber – Geld geklaut, nach Italien geflogen, und die standen dann da abends alleine auf der Bühne. Da gibt es ganz brutale und merkwürdige Geschichten, die überhaupt nicht zu der Musik passen. Das hat schon auch Eindruck hinterlassen bei mir.

Das ist der Stoff, aus dem Mythen gemacht werden.

Aber oft waren die ja auch Quatsch. Ich persönlich habe immer geglaubt, dass Miles Davis ein netter Typ ist. Und alle haben gesagt, der sei menschenverachtend, weil er dem Publikum beim Konzert den Rücken zuwendet. Aber warum darf der das denn nicht? Ist doch toll! Und irgendwann hat er erklärt, dass er das gemacht hat, um seine Band und sich selbst besser zu hören. Das finde ich auch sehr plausibel. Gerade um Miles Davis sind viele Legenden geknüpft worden, die seinem netten Naturell nicht entsprechen. Man hört seine Persönlichkeit doch auch in seinem Spiel. Der hat vor allem durch seine Musik gesprochen. Das hat Stan Getz natürlich auch. Aber das ist ein großer Unterschied. Miles Davis war ein großer Komponist und Improvisator und hat wirklich Verantwortung getragen -Stan Getz war ein freelancing Solist, der einfach überall gespielt hat. Der ist ja gerade mit der Bossa-nova-Welle ziemlich rumgereicht worden.

Wann bist du denn das erste Mal aufgetreten?

Mit 13,14 habe ich angefangen, auf dem Klavier zu improvisieren, zwei Jahre später hatte ich meine erste Band und mit 17 ein Klaviertrio, mit zwei Freunden, die bei mir in der Schule waren. Da habe ich einen Preis gewonnen und durfte meine erste Platte machen. Da saßen so Typen wie Albert Mangelsdorff in der Jury.

Mit dem hast du doch später auch gespielt, oder?

Ich habe eine Platte mit ihm aufgenommen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe Saxofon gespielt, und das ist dann so weit in den Hintergrund gemischt worden, dass man es kaum hören kann. Er hat damals eine Platte gemacht, auf der er „Time After Time“ von Cyndi Lauper gespielt hat. Miles Davis hat das ja auch mal gespielt, ich finde das auch toll. Mangelsdorff hat dem dann noch seinen eigenen Touch gegeben. Er war ja ein sehr beliebter Jazzmusiker.

Hat dich deutscher Jazz damals interessiert?

Kaum. Wolfgang Dauner schon. Doldinger habe ich mal live gesehen und fand das dann auch ganz gut. Aber Platten habe ich mir von denen nicht gekauft. Ich habe ja eh wenig gekauft, das meiste habe ich geschenkt bekommen.

Du warst auch mal bei Peter Burschs Krautrockband Bröselmaschine dabei. Das war aber eigentlich gar nicht so deine Musik, oder?

Nein, ich konnte da nicht viel machen an der Orgel. Das hat einfach nicht gepasst, dass ich da so Jazz-Lines spielte. Als wir mal in München gespielt haben, bin ich abgehauen und ins Deutsche Museum gegangen. Und weil an dem Tag Föhn war, habe ich meine dicken Wandersocken in einen Spülkasten gehängt und bin barfuß in den Schuhen weitergelaufen. Ich habe da tolle Sachen gesehen – Saurier, glaube ich, Galeeren, so was. Das Deutsche Museum kann ich nur empfehlen.

Kennst du eigentlich Peter Brötzmann gut? Der wohnt doch quasi bei dir um die Ecke in Wuppertal.

Nein. Ich hab immer gedacht: Ist bestimmt ein netter Kerl. Er hat ja früher immer mit Tony Oxley am Schlagzeug gespielt, den habe ich mal live gesehen. Ich kenne natürlich einige seiner Sachen. Bei Brötzmann hört man immer noch Ben Webster raus -er weiß es nur nicht. (Lacht)

Hast du früher auch versucht, wie eines deiner Idole zu klingen?

Wenn, dann nur wie Monk. Immer. Oder auch mal wie McCoy Tyner. Der war zu der Zeit hoch in Mode. Da habe ich gedacht: Och, das kann ich auch. Ich fand das aber gar nicht so gut. Doch dann habe ich Monk entdeckt und davor noch Earl Hines. Und bei den beiden bin ich dann auch geblieben. Diese Pianisten haben mir viel gesagt.

Aber auch merkwürdigerweise Liberace und Vladimir Horowitz.

Liberace lief dann aber mehr über das Visuelle, oder?

Auch. Ich fand das phänomenal, was der auf der Bühne für eine Atmosphäre gezaubert hat. Ich habe einen Auftritt in der Royal Albert Hall gesehen, da war er mit Orchester unterwegs. Aber er konnte natürlich nicht die Show machen, die er in Las Vegas veranstaltet hat. Da hatte er eine Wasserorgel und ist mit einem Rolls-Royce auf die Bühne gefahren. In London konnte er nur zu Fuß auf die Bühne gehen mit seinem unglaublichen Hermelinmantel und diesen Ringen, die mit Sicherheit alle falsch waren. Aber ich fand seinen Anschlag am Klavier unglaublich gut. Der hat ja das Baldwin-Klavier für sich entdeckt, eine amerikanische Marke. Die meisten spielen ja Steinway, ich auch, aber so ein Baldwin hätte ich schon gerne -das klingt noch ein bisschen romantischer. Und er hat immer ganz tolle Flügel mit auf Tour genommen. Das habe ich ihm abgeguckt, ich hatte bis vor Kurzem auch immer meinen eigenen Flügel dabei. Jetzt habe ich eine neue Band, wo ich nur noch ab und zu Klavier spiele, damit ich auf der Bühne meiner tänzerischen Aktivität freien Lauf lassen kann.

Monk hat auch gerne getanzt, wenn ein anderer Musiker aus seiner Band ein Solo gespielt hat.

Genau. Monk war mehr oder weniger Ballspieler – Basketball. Er hat immer Ball gespielt auf der Straße. Ich würde das auch gerne machen. Aber alleine ist das natürlich doof.

Auf deinem neuen Album „Sommer, Sonne, Kaktus“, das du ganz alleine aufgenommen hast, spielst du ja sehr wenig Klavier…

Kaum, ja, weil ich die Platte hauptsächlich in Spanien gemacht habe, da habe ich mehr Gitarre gespielt.

Der Ort der Aufnahme spielt also eine Rolle?

Ja, klar. Ein Stück auf dem Album ist in Berlin entstanden. „Drinking Blues“.(Lacht) Das klingt anders. In Mülheim habe ich „With Love In My Fingers“ aufgenommen. Das ist dann am Flügel entstanden.

Das ist ja das unperfekteste Stück auf der neuen Platte. Dieses Unfertige und Dreckige -ist das für dich mit dem Ort Mülheim verbunden?

Ich glaube, das ist auch Lebenserfahrung. Die Sachen, die ich gemacht habe, sind immer unfertig gewesen. Einerseits, weil ich nicht eingesehen habe, einen Schluss zu machen, und andererseits, weil das nun mal das Leben ist – das ist immer unfertig und immer offen. Auch wenn man stirbt, gibt es immer noch unglaublich viel Trara.

Auf deinem neuen Album singst du einige alte Standards wie „Love For Sale“. Wie kam es dazu?

Weil ich die einfach gut finde. „Over The Rainbow“ zum Beispiel habe ich ausgesucht, weil das so ein Gemeinplatz geworden ist, aber gleichzeitig einfach ein guter Song ist. Da ist auch eine schöne Melodie draus geworden auf dem Album – ist natürlich dieselbe wie im Original, aber mit dem Rhythmus, der Gitarre und den Bongos gefällt mir das unglaublich gut. Das ist kein Jazzgedudel, sondern auf das Wesentliche reduziert. Und ich liebe sachlichen Gesang -man soll den Text verstehen können und trotzdem soll es schön gesungen sein. Kein übertriebener Koloraturgesang wie in Operetten, sondern wie Folklore.

Was muss man eigentlich mitbringen, um ein guter Improvisator zu sein? Muss man da ein bestimmtes Wissen haben?

Da muss man einiges an Know-how haben, ja, man muss einiges können -Musik spielen zum Beispiel und Songs erfinden. Und Melodien. Melodien sind ganz wichtig. Meinen Beruf könnte ich ohne Melodien gar nicht ausführen -Melodien sind nicht wegzudenken.

Das gilt für alle Kunstformen, in denen du arbeitest?

Ja, Musik, Komik, Literatur -und Film ganz sicher auch. Da improvisieren wir ja sehr viel.

Und wo kommen diese Melodien her? Hat das mit den Stimmen anderer Musiker zu tun, die man hört, und mit Beobachtungen, die man macht?

Das kann schon sein, aber da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß nicht, woher das kommt. Man muss einfach machen. Meine Überzeugung ist: Okay, ich kann viel darüber reden, aber eigentlich will ich gar nicht. Das klingt dann auch immer so dozentenmäßg.

Wie läuft das denn mit jemandem wie Alexander Kluge? Sind das auch Improvisationen, wenn du in seinem TV-Format „News And Stories“ in Rollen schlüpfst und dich von ihm interviewen lässt?

Ja, hunderprozentig.

Improvisiert ihr dann zusammen? Ist Alexander Kluge etwa ein Jazzer?

Alexander Kluge ist ein Vollblut-Jazzer. Er ist völlig unmusikalisch, aber er liebt die Musik. Und das merkt man.

Der ist aber eher in der Klassik zu Hause, nehme ich an.

Auch, ja. Er hört gern Wagner, glaube ich. Aber auch alte Volkslieder.

Er ist ein Sammler.

Ja, er hat ein Sammelsurium im Kopf.

War Christoph Schlingensief auch ein Jazzer?

Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat sehr viel improvisiert.

Du hast damals die Musik für seinen Film „Menu Total“ gemacht und dort auch deine erste größere Rolle gehabt. Schlingensief hat später gesagt, das sei ein Jazzfilm. Kannst du dich noch an die Dreharbeiten erinnern?

Ich weiß noch, dass der Mann von Anna Fechter, die da mitgespielt hat, jeden Tag einen großen Eimer Suppe gekocht hat -das war unser Catering. Und dann kam der Produzent mit einem knallroten Ford Capri, der ein bisschen tiefergelegt war – der war damals nagelneu, der Wagen, und musste auch unbedingt im Film mitspielen, wo er eigentlich nichts zu suchen hatte.

Habt ihr da das Filmemachen gelernt?

Auch, ja. Und bei Werner Nekes -mit dem wir „Johnny Flash“ gemacht haben. Christoph hat allerdings schon als Zehnjähriger Super-8-Filme gedreht. Ich hab ja auch schon früh Videofilme gemacht, um das, was ich so tue, mal im Fernsehen zeigen zu können. Und es hat auch geklappt. Mit Friedrich Jahn, dem Hendl-König vom Wienerwald, und mit Verona Feldbusch -so hieß sie damals noch und hatte noch eine lange Nase -war ich in einer Fernsehsendung, die aber, glaube ich, gekippt wurde.

In deinem Film „Jazzclub“ erzählst du ja eine typische Jazzer-Biografie. Da ist dieser Typ, Teddy Schu, der ein unfreies Leben führt und unter anderem als Callboy arbeiten muss, um sich durchzuschlagen, um abends mit seinen Freunden vor leeren Rängen in einer schäbigen Kneipe spielen zu können. Und am Ende werden er und seine Band von jazzbegeisterten Aliens auf einen paradiesischen Planeten entführt -das ist die Utopie von Sun Ras „Space Is The Place“, oder?

Das sind Sachen, die ich gesehen haben bei anderen. Auch die Ehe von Teddy Schu -wie er und seine Frau total aneinander vorbeileben. Mein bester Freund, Charly Weiss (2009 verstorbener Schlagzeuger, Schauspieler und Performance-Künstler), war mal verheiratet, er hat seine Frau aber nie gesehen. Er ist Maler und Anstreicher gewesen, ging morgens um sieben aus dem Haus, kam um 17 Uhr von der Arbeit und ist gleich in den Jazzclub gegangen, den „Eden Saloon“ in Berlin. Da hat er mit seinen Kollegen gespielt, nach dem Auftritt haben sie noch geprobt und irgendeine Scheiße gebaut, und dann ist der um fünf Uhr morgens nach Hause, eine Stunde ins Bett und wieder arbeiten gegangen. Nach drei Monaten hat die Frau sich scheiden lassen. Das hat er mir zumindest mal erzählt. Gibt es zeitgenössischen Jazz, den du magst?

Brötzmann. (lacht) Was ich gar nicht mag, ist so lackierter Jazz im Anzug – Lackaffen-Jazz haben wir immer gesagt, der Charly und ich, Musik für Halbärzte.

Bei uns hieß das früher Fick-Jazz.

Aber da kann man nicht bei ficken. Viel zu aufwendig. Ich finde es sowieso beängstigend, bei Musik zu ficken.

In Filmen wird bei Sexszenen immer gern der „Bolero“ eingesetzt.

Wenn der das wüsste, der Erfinder vom „Bolero“ – Ravel -, dann würde der sofort seine Noten wieder zurückziehen. Warum nicht gleich das „Concierto de Aranjuez“? Das hat Miles Davis auch mal gespielt. Ja, genau! Das wird mein nächstes Projekt. In Spanien. Ich miete mir ein Orchester und spiele selber die Gitarre. (Überlegt.) Nee, wenn, dann mache ich alles selbst.