„Hallelujah“: Der Song, der Leonard Cohen überlebte

Egal wo sich Leute versammeln, um zu feiern oder zu trauern – „Hallelujah“ ist immer schon da.

Lange bevor es Minnesänger gab, Komponisten und Komponistinnen, Songwriter und Songwriterinnen und von Millionen verehrte Sänger und Sängerinnen, gab es Lieder. Sie erzählten Geschichten und priesen Götter, sie dienten als Erinnerungsspeicher und als Landkarten. Und sie veränderten sich, wenn sie von Sänger zu Sängerin durch die Generationen weitergegeben wurden. Niemand konnte sich daran erinnern, wer sie ursprünglich geschrieben hatte. Sie waren einfach schon immer da. Heute ist ein Lied in der Regel eng mit einem Interpreten oder einer Interpretin, einem Songwriter oder einer Songwriterin verknüpft, und wenn jemand es singen und ein wenig modifizieren möchte und nicht so genau weiß, wer es geschrieben hat, sind in der Regel Urheberrechtsanwält:innen behilflich.

Lieder haben kaum noch die Möglichkeit, ein Eigenleben zu entwickeln. Aber an dieser Stelle soll es um eines gehen, das seinem Schöpfer entwischt ist. Ein Lied, das über viele Umwege zu einem der meistgesungenen auf diesem Planeten wurde. Man hört es in Castingshows und U‐Bahn-Stationen, in Filmen und Serien, auf Beerdigungen und Hochzeiten. Und man hört es viel zu oft. So wie genervtes Gitarrenladenpersonal gern Schilder anbringt, auf denen den Kund:innen unter Androhung von Höllenfeuer verboten wird, beim Ausprobieren des Instrumentariums die Riffs von „Smoke On The Water“, „Stairway To Heaven“ oder „Seven Nation Army“ anzustimmen, möchte man heute jeden Menschen, der sich vor ein Mikrofon stellt, flehentlich bitten, nicht dieses eine Lied zu singen. Jeder kennt es. Jeder kann daraus zitieren. Zumindest eine Zeile: „You don’t really care for music, do you?“ Aber kaum jemand weiß, an wen sich diese Zeile richtet und worum es in diesem Lied eigentlich geht.

Sein Titel, „Hallelujah“, verspricht etwas Tiefgründiges, Weihevolles und Erhabenes, und das reicht den meisten Menschen völlig aus, um einem damit ständig auf die Nerven zu gehen, wenn sie der Meinung sind, es gäbe etwas zu feiern oder zu gedenken. Wenn diese Leute wüssten, dass „Hallelujah“ in seiner populärsten Version davon erzählt, wie jemand vom Thron gestoßen und auf einen Küchenstuhl gefesselt wird, dass es um Zweifel an Gott und der Liebe geht, dass dem Song-Ich außer der Erinnerung an das Eindringen in eine Frau, die sich mittlerweile längst abgewandt hat, nichts mehr heilig ist und es am Ende in der Dunkelheit steht und ein kaltes und sehr einsames „Hallelujah“ singt, würden sie vielleicht davon absehen, damit ihre Ehe ein- oder ihre verstorbenen Liebsten auszuläuten. Ein ziemlich großer Prozentsatz der Menschen, die vorgeben, „Hallelujah“ zu lieben, hat keine Ahnung von diesem Lied, geschweige denn von seinem Autor. Die Popularität des Songs überstrahlt ihn und sein übriges Werk um ein Vielfaches. Die Titel einer neuen Zusammenstellung seiner bekanntesten Lieder und einer dieser Tage in den Kinos laufenden Dokumentation machen das deutlich.

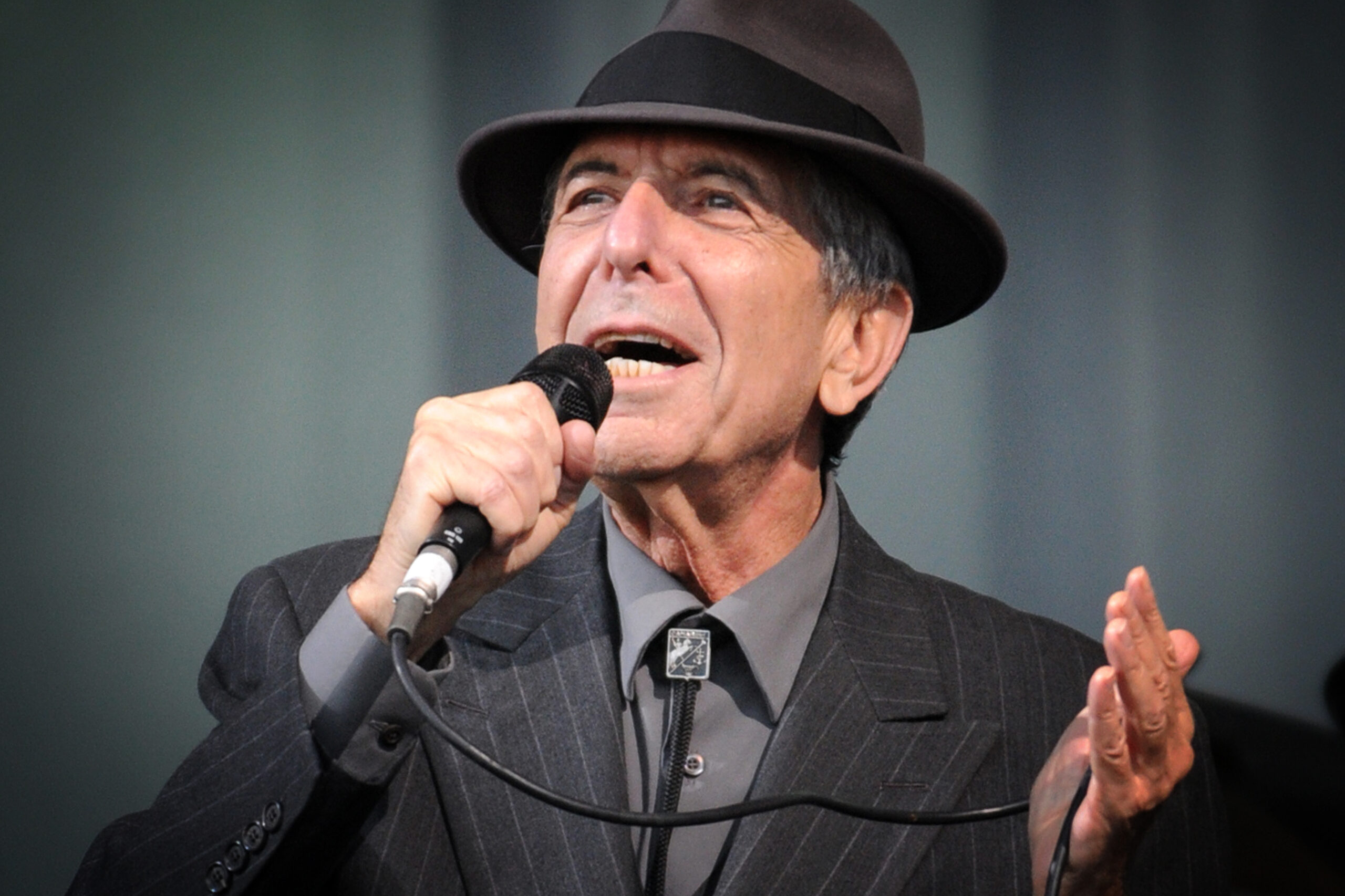

Der Film von Daniel Geller und Dayna Goldfine heißt „Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song“ und erzählt, inspiriert von Alan Lights Buch „The Holy Or The Broken“ (2012), die Geschichte des Songs und so auch die seines Autors und der verschiedenen Interpret:innen, die ihn populär machten. Das neue Leonard-Cohen-Best-of-Album hat seine Plattenfirma „Hallelujah & Songs From His Albums“ genannt. Vieles daran mutet seltsam an. Nach Cohens bekanntestem Lied gefragt, würden die meisten von uns vermutlich immer noch „Suzanne“, „Bird On A Wire“, „So Long, Marianne“ oder „Famous Blue Raincoat“ nennen, denn „Hallelujah“ scheint ihm irgendwie nicht so richtig zu gehören – die Versionen anderer Sänger:innen sind uns vertrauter. Ja, es kommt einem so vor, als hätte Cohen sich das Lied für diese Retrospektive nur mal kurz ausgeliehen. Dazu passt, dass hier keine definitive Studioversion zu hören ist, sondern eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 2008. Um das Phänomen „Hallelujah“ und die dahinterstehende Ironie zu verstehen und vielleicht auch den Song wieder neu schätzen zu lernen, müssen wir so viele Jahre in der Zeit zurückgehen, wie Moses brauchte, um mit seinem Volk die Wüste zu durchqueren. Nämlich vierzig.