Eric Pfeils Pop-Tagebuch: Sherlock Holmes und die ägyptischen Limericks

Folge 97

Als ich nach meinem Auftritt in der Hamburger Hasenschaukel am Samstag in der Wohnung eines Freundes aufwache, erreicht mich recht spät die Nachricht von den Ereignissen am Vorabend in Paris. Eigentlich hätte ich an diesem Abend weiter nach Berlin fahren sollen, um dort im Rahmen einer Radio-Eins-Veranstaltung zu spielen. Nach einigem stummen Herumsitzen wird mir klar, dass ich an diesem Tag nicht dazu in der Lage sein werde, von „Popcorn in Paris“, „Schüssen am Fluss“, Explosionen und letzten Zigaretten zu singen. Ich sage ab.

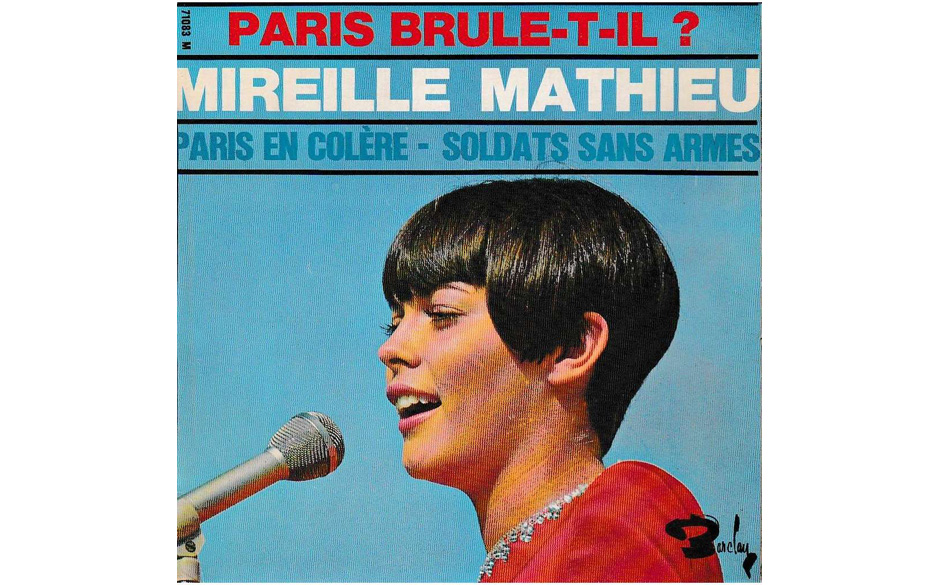

Im ungeschickten Bemühen darum, in der Hamburger Wohnung eine solidarische Stimmung aufkommen zu lassen, wandert die Amiga-Pressung einer Mireille-Mathieu-Platte auf den Teller. Wieder wird stumm herumgesessen, sinnlos an der Tischplatte herumgefummelt und gelauscht. Schon bemerkenswert: Das erste Lied auf der Platte heißt „Paris en colère“ (Paris im Zorn). Mein Schulfranzösisch ist mir im Laufe der Jahre zu großen Teilen abhanden gekommen, daher lese ich auf der Rückseite die deutsche Übersetzung des Textes. Der erste Satz lautet: „Wenn man seine Freiheit bedroht, gerät Paris in Zorn“. Am Ende singt Mireille: „Nach dem Kampf weint Paris und weint vor Freude.“

***

Sollte Bob Dylan zuletzt irgendwelche Mittel gegen fortgeschrittene Bobdylanhaftigkeit eingenommen haben, muss ganz klar konstatiert werden: Die Mittel wirken nicht. Zwar ist die Setlist seiner Europatournee beinahe verstörend konstant, zu überraschen weiß der Mann aber immer noch.

Was bei seinem Konzert in Düsseldorf überrascht, ist vor allem der Umstand, wie berührend seine abgerüsteten Versionen der Prä-Rock’n’Roll-Standards sind, die er kürzlich auf dem Album „Shadows In The Night“ versammelte. Meist von einer wimmernden Pedal Steel eingeleitet, lassen diese ebenso schönen wie zwingenden Interpretationen den dringenden Wunsch aufkommen, den seltsamen Mann bald mal in einer Kurmuschel konzertieren sehen zu wollen.

Zwischendurch sagt Dylan sogar einmal etwas. Es klingt wie: „Huuah Daaaang, grrrrrrrltzzztermischeriluongischens.“ Heißt aber vermutlich bloß so etwas wie: „Es gibt jetzt eine kurze Pause, bis gleich“. Denn was folgt, ist eine zwanzigminütige Unterbrechung, die dem einigermaßen fanatischen Zuschauer Gelegenheit gibt, mal ganz nach vorne zu latschen und sich Dylans Oscar anzugucken, den er wie immer in der Nähe seines Klaviers platziert und mit Ketten behängt hat.

Dass der Mann bei allem Wohlklang immer noch dazu in der Lage ist, seine Band auf offener Bühne herauszufordern, beweist die Version von „Spirit On The Water“, bei der Dylan recht ulkiges Zeug auf dem Klavier veranstaltet und das Stück so gehörig ins Kippeln bringt. Auch die zur Zugabe gereichte Version von „Blowin’ In The Wind“ muss als experimentell bezeichnet werden. Das Abenteuer geht weiter.

***

Weniger toll war es wohl bei Madonna, zumindest, wenn ich meinem Freund Alfred Jansen Glauben schenken darf, der dem Kölner Auftritt der Dame beiwohnte. Es sei so ziemlich jedes Arena-Show-Szenario durchgekaspert worden, das bei Damen wie Madonna eben so durchgekaspert werden muss, so Jansen, auch einen Ausflug nach Ägypten habe man sich nicht verkniffen. Ich glaube, ich muss in meine Live-Shows auch irgendwas Ägyptisches reinbekommen. Ich mache mal ein paar Skizzen, bespreche das Ganze mit meinen Technikern und melde mich dann wieder.

Alfred Jansen fasst seinen Eindruck des Madonna-Konzerts am Ende mit diesen schönen Worten zusammen, die man viel öfter auf aufgepumpte Arena-Shows anwenden sollte: „Eigentlich war’s wie bei André Heller.“

***

Ich habe in diesem Jahr so viele Konzerte verpasst wie noch nie. Viele nicht besuchte Auftritte habe ich inzwischen halbwegs verkraftet. Doch das schlimmste Säumnis steht mir noch bevor: Beim 5. Weekend Fest, das an diesem Freitag und Samstag in meiner Heimatstadt Köln ausgetragen wird, ist am Samstag einer der seltenen Liveauftritte des mächtigen Wild Billy Childish zu bewundern. Zuletzt sah ich Childish mit seiner damaligen Band Thee Headcoats (Vorband: Thee Headcoatees!) in den Neunzigern. Ein unvergessliches Konzert: Die Band trug Sherlock-Holmes-Klamotten und spielte weit über drei Stunden. Zwischendurch fiel auch mal der Strom aus, aber das war egal. Nach jedem vierten Song stand der Schlagzeuger auf und trug einen Limerick vor. Ich glaube, ich werde künftig bei Liveauftritten auch Limericks aufsagen, eventuell kombiniere ich das Rezitieren ja mit einem ägyptischen Bühnen-Szenario. Sie sehen: In der Rockmusik und ihrer Live-Darreichung ist noch weit mehr möglich, als uns Miesmacher Glauben machen wollen!

Warum ich den Billy-Childish-Auftritt verpasse? Nun, weil ich an diesem Tag selbst auftrete. Gemeinsam mit den Kollegen Berni Mayer und Maik Brüggemeyer bin ich als „Rolling Stone Boygroup“ in Erlangen, der berühmten Stadt, zu sehen. Mal sehen, vielleicht tragen wir ja auch Sherlock-Holmes-Klamotten.