Die Stones lassen grüßen, doch CHUCK PROPHET hat seine Handschrift gefunden

Nichts gegen Wilco. Wie auch. Nichts gegen all die anderen Roots-Rocker, die den Wind im Rücken haben und inzwischen sogar passabel Platten verkaufen. Es sei ihnen gegönnt.

Vergleicht man ihre Werke mit denen von Green On Red, wirken sie freilich reichlich anämisch. „Here Come The Snakes“ kroch aus den Boxen wie ein Reptil auf Beutezug, fauchend, giftig, gefährlich. Mit diesen Burschen war nicht gut Kirschen essen.

Heute, neun Jahre nach diesem Fünf-Sterne-Parforceritt durch den Psycho-Dschungel, schüttelt Chuck Prophet entschieden den Kopf auf die Frage, ob er und sein damaliger partner-in-crime Dan Stuart ihrer Zeit vielleicht voraus waren. „Solche Überlegungen rauben dir nur den Schlaf. Im übrigen habe ich mir längst abgewöhnt, diesen lähmenden Gedanken über Zyklen und den richtigen Moment nachzuhängen. Du haust es raus, wenn es sich lange genug angestaut hat und raus will.“

Homemade Blood“, Chuck Prophets neues Album, scheint urplötzlich herausgeplatzt zu sein. Keine Zeit mehr für ausgeklügelte Arrangements oder produktionstechnische Spitzfindigkeiten. Nahezu live aufgenommen, haben die Songs eine Unmittelbarkeit, die Prophets letzter LP abging. Nackte, rohe Energie. „Stones“, sage ich, und er nickt zustimmend.

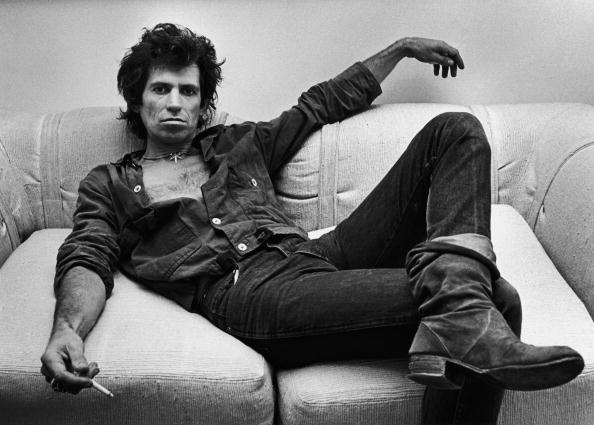

„Die Stones waren halt zuerst da, haben das erfunden. Es ist ja nicht so, daß ich bewußt versuche, wie Keith Richards zu spielen, aber es kommt mir manchmal wirklich so vor, als ob ich ein höchsteigenes Riff hinlege, mich damit anfreunde, es variiere, nur um hinterher erkennen zu müssen, daß die Stones das genau so oder doch so ähnlich auch schon gemacht haben.

Aber damit kann ich gut leben. Hey, den Stones ist es schließlich gelungen, sogar Disco für eine Weile cool klingen zu lassen, bevor dann Rod Stewart kam und alles wieder glattbügelte.“

Chuck Prophets technische Versiertheit und Vielseitigkeit erlauben ihm, problemlos in musikalische Rollen zu schlüpfen: Mal ist er John Cipollina, mal Richard Thompson. Ich äußere einen Vferdacht, der ihn in Rage bringt. Bei all den virtuosen Bäumlein-wechsel-dichSpielchen und lässig-eleganten Intonierungen fremder Spielweisen, könnte es da nicht sein, daß er darüber völlig vernachlässigt hat, seinen eigenen Stil konsequent weiterzuentwickeln?

Der gute Chuck ist alles andere als amüsiert, seine Miene verfinstert sich zusehends. „Das genaue Gegenteil ist der Fall“, schnaubt er. „Ich meine doch schon, daß mein Spiel leicht identifizierbar ist.“ Ein wunder Punkt offenbar.

Wir können das Thema auch begraben, offeriere ich, aber davon will Prophet überhaupt nichts wissen. Geschlagene 20 Minuten lang diskutieren wir seine Eigenständigkeit als Gitarrist anhand verschiedener Tracks auf „Homemade Blood“, und am Ende ist er klarer Sieger nach Punkten. Kunststück. Er kennt jedes Lick aus dem Effeff, ich hingegen habe das Ding gerade dreimal gehört. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet.

Chuck Prophet hat sich gefangen und ist so charmant, wie ich ihn seit Jahren kenne. Denk doch nur mal an Randy Newmans „Faust“, sagt er, oder an Springsteens „Tom Joad“ und was die uns lehren. Und das wäre?

„Even great people are capable of dumb things.“ Schallendes Gelächter. Was für ein reizendes Kompliment.