Die Schweizer Musikszene bläst zur Offensive: Allen voran PATENT OCHSNER , die Tango, HipHop und Volkslieder mixen

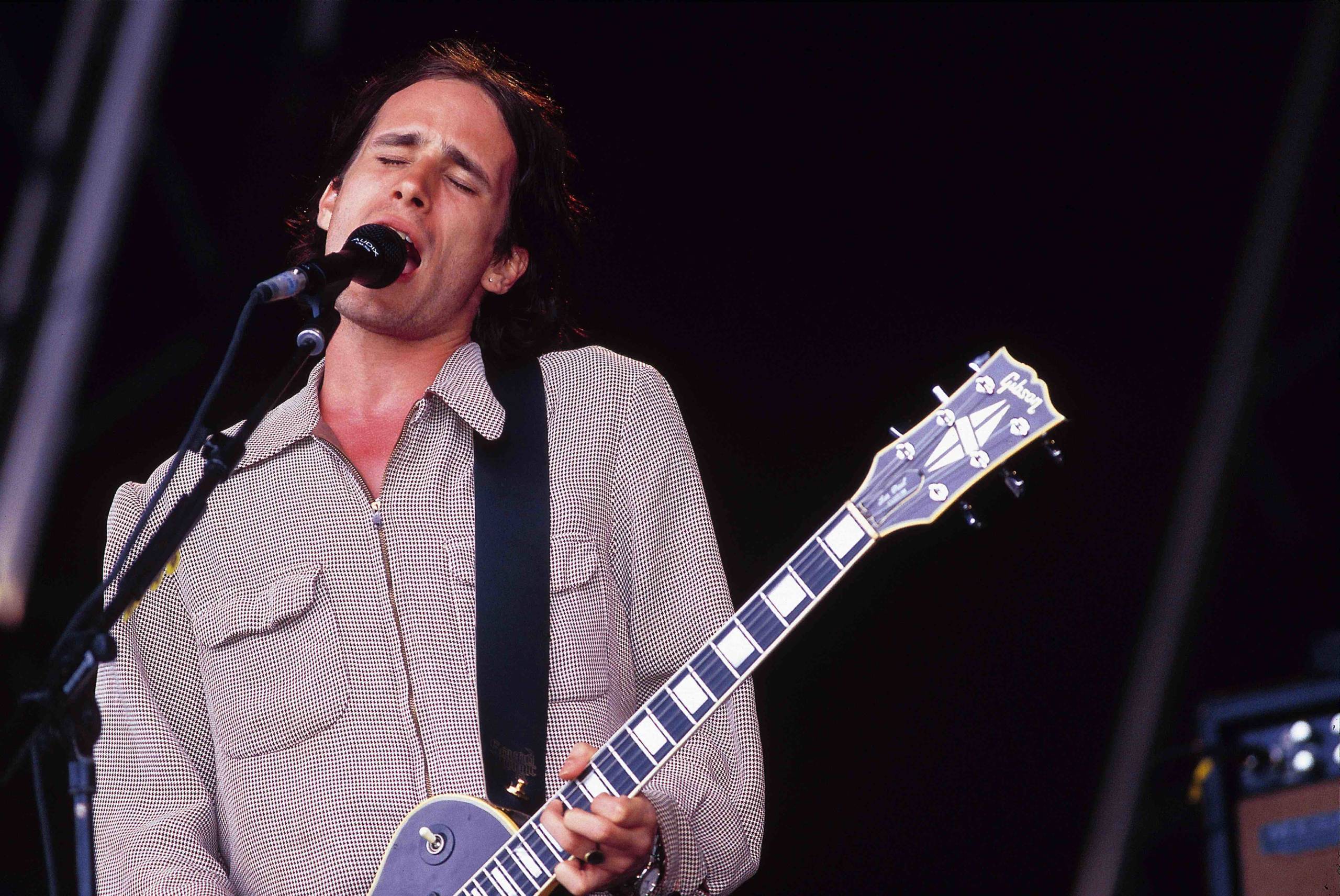

Als Deutscher versteht man natürlich nur Bahnhof, wenn Sänger Büne Huber beim Konzert in der Berner Dampfzentrale mit den süßen Vierzehnjährigen scherzt, die sich vor ihm am Bühnenrand drängeln. Genauso gut könnte er malayisch reden oder finnisch. So sehr sich die als behäbig geltenden Berner jedoch von der Welt abschotten, so kosmopolitisch ist die Musik aus der Schweizer Landeshauptstadt. Hubers Band Patent Ochsner, die Anfangs noch als die „Schweizer BAP“ abgetan wurde, verbindet inzwischen ideenreich und virtuos Tango, Polka, HipHop und Ländler mit Mozart-Klängen, afrikanischen Rhythmen und Beatles-Melodien. Stephan Eicher, der ihnen daheim zum Durchbruch verhalf, weil er sie mit auflburnee nahm, versteht sich schon seit Jahren auf Synthesen von Bach, Country Music und Pop-Chansons und covert sogar traditionelle Volkslieder oder den Mundart-Pionier Manni Matter. Zuriefest unterlegen ihren Schweizer Blues derart gekonnt mit TripHop-Grooves, daß man fast glauben möchte, Bern sei ein musikalischer Schmelztiegel wie London.

In Wahrheit ist die Stadt ein Nest, wenngleich ein schönes, in der Mitte von Europa. „Die Schweiz“, erklärt Huber den gelungenen Stil-Mix, sei eben „ein verdammt kleiner Fleck, auf dem viele Kulturen aufeinander treffen“. Das schlage sich auch musikalisch nieder. So auf ihrem vierten Album „Stella Nera“, das wie die anderen bereits kurz nach Veröffentlichung in der Heimat mit Platin ausgezeichnet wurde. Vor allem im Norden des gar nicht so fernen Deutschlands gelten Patent Ochsner, die zu Hause ein Publikum ansprechen, das man hierzulande bei den Toten Hosen und der Kelly Family vorfindet, allerdings noch immer als „kompliziert“ und „intellektuell“. Vielleicht, weil Huber einfach schöne Balladen auf russische Tänzerinnen singt, die in der prüden Schweiz in Nachtclubs arbeiten müssen. Vielleicht, weil Patent Ochsner den Brecht-Komponisten Kurt Weill weiterhin „musikalischem Dreck“ wie Tic Tac Toe vorziehen und auf monotone Techno-Beats verzichten. Oder man im Norden vergessen hat, wie ein echtes Akkordeon oder Cello klingen.

Hauptsächlich aber wohL weil Huber sich, allen Diskussionen um eine Deutsch-Rock-Quote zum Hohn, standhaft weigert, Hochdeutsch zu singen. Schwyzerdütsch sei die Sprache, „die ich rede, denke, träume“. Wer es genau wissen will, kann die Texte im Booklet nachlesen – auf Italienisch, Französisch und sogar auf Deutsch. Dabei fühlt sich Büne Huber in Deutschland wie zu Hause: „Man kann der Schweiz eine defensive Lebensweise und Kleinbürgerlichkeit vorwerfen, aber komme ich nach Deutschland, finde ich dasselbe vor.“