Die Legende von den heiligen Trinkern

"Kolks blonde Bräute" , das Kultbuch des Saufens, wird endlich wiederaufgelegt. Wir besuchten den Autor Frank Schulz an den Originalschauplätzen seiner "Hagener Trilogie".

Frank Schulz holt mich vom Bahnhof ab,und wir fahren durch den Freihafen über die Köhlbrandbrücke, wo der Erzähler Bodo „Muffti“ Motten sein Vollweib Bärbel Befeld bei Mondschein a tergo nimmt, ganze vier Seiten lang – bis keine Worte mehr nötig sind: „Waa-AaaAaaarr! WaaAaarrrr! Orr! Huurr! HuuUuuUuuUuuUurr!“ Bärbel geht auch deshalb in die Literaturgeschichte ein, weil man keine weltliterarische Figur finden wird, deren Hintern so genau, so exzessiv und attributreich beschrieben ist. Das ist aber nur einer der vielen guten running gags von „Morbus fonticuli“, die Zusammenhalt stiften in diesem grandiosen, ganz unvergleichlichen, fest 800-seitigen Schelmenroman, den Zweitausendeins jetzt auch als Taschenbuch herausgebracht hat. Ich deute wahllos auf eine Stahltrosse. „Hier war’s!“ Schulz bestätigt lachend. „Genau da.“

Immerhin zehn Jahre musste warten, wer nach „Kolks blonde Bräute“ mehr lesen wollte. Und einige wollten! Denn sein Debüt, 1991 auch bei Haffmans publiziert, nur von wenigen Kritikern besprochen, aber dann ähnlich frenetisch, ist nicht minder fulminant. Leider blieb das Buch vom breiteren Publikum unbeachtet, verschwand irgendwann vom Markt und trat seine Reise in den Untergrund an. Aber hier wurde es gehegt und gepflegt und weiterempfehlen, verlieh man ihm den Status eines Kultbuchs und Gegen-Klassikers der richtig gebildeten Stände. Schulz schüttelt den Kopf. „Das freut mich sehr, aber ich schwöre, ich habe davon nichts gewusst! Ich habe das hinterher gelegentlich gehört, dass ich zehn Jahre berühmt war, ohne es zu merken.“

Dankenswerterweise hat nun Zweitausendeins die längst fällige Neuauflage besorgt – als Hardcover und Hörbuch. Anlass genug, mal an die „Quellen des Beecks“ zurückzugehen. Nach Hagen, wo alles begann.

Wir fahren eine gute Stunde durch das Alte Land. „Dann beginnt die etwa tausend Meter lange Gerade auf unser Nest zu. Äcker und Felder, im Norden Weiden mit Knicks… Dann kommt die erste Siedlung, vom Grün versteckt, dann große alte Bauernhäuser, mein Geburtshaus am Bahnübergang.“

Schulz hält hier kurz an. Wir gehen zum Hühnerstall, wo sich der ganz junge Bodo versteckt hielt – Hühnerfutter kauend, „auf meinen kleinen Eiern hockend, durchs Astloch in der Bretterwand lugend“, träumend geborgen. Gleich dahinter beginnt ein lichtes Waldstück, und Schulz muss nichts dazu sagen, man merkt ihm auch so an, dass dies seine Sehnsuchtslandschaft geblieben ist „Kolks blonde Bräute“ ist „Eine Art Heimatroman“, so will es der Untertitel. Die Freunde Bodo, Kolk, Satschesatsche und Heiner sind aus Erwerbsgründen nach Hamburg gezogen. Sie haben das „Nest“ verlassen und leiden nun unter dem Verlust der Wärme und Übersichtlichkeit. So ergibt man sich regelmäßig den „blonden Bräuten“, wie man es im Dorf gelernt hat: „Wenn wir am Wochenende losgingen, handelte es sich um ars bibendi, kunstvoll zelebrierte kollektive Rauschinszenierungen, deren es gründlicher Vorbereitung (Sardinenessen etc.), gelassener Durchführung und, am nächsten Tag, kritischer Aufarbeitung bedurfte. Zu letzterer gehörten etwa der gemeinsame Klebeversuch etwaiger Filmrisse, die Erhellung von Blackouts und die Kotzkritik.“

Die Vorschule des Trinkens absolvieren die Freunde in der „Gaststätte Heitmann“, vulgo „bei Hinni“. Realiter heißt die Kneipe „Gaststätte Wiebusch“, und auch wir kehren hier ein, bestellen „die beste Currywurst Norddeutschlands“ und haben großes Glück. Hinni, der bärbeißige, seelenvolle Wirt, der eigentlich Fieten heißt und gerade 94 geworden ist, lässt sich zufällig mal wieder an seiner alten Wirkungsstätte blicken. Offenbar hat er seinen einstigen Stammgast lange nicht mehr gesehen, denn er fragt ihn sofort aus. Ob er Arbeit habe, wie lange er schon bei seiner Firma beschäftigt sei und wann er morgens anfangen müsse. Als Schulz durchblicken lässt, dass er viel zu Hause zu tun habe, macht Fieten ein skeptisches Gesicht, fängt sich aber bald wieder.

Wir machen uns auf den Weg zurück nach Hamburg, denn dort transformiert sich die ausgelassene, lustvolle Trinkerei zumindest bei Kolk langsam in einen unansehnlichen, traurigen Alkoholismus. Lieber liest man naturgemäß die Stellen, wo der Rausch das Leben transzendiert, wo durch profane Prozente aus einem Abend am Tresen Poesie wird. Und Schulz ist stilistisch wie zurzeit kein Zweiter in der Lage, diese Metaphysik der Distille in Sprache zu gießen. Das Herzstück des Romans bildet denn auch eine jener legendenträchtigen Zusammenkünfte in der „Glucke“. Hier bewährt sich vielleicht am offensichtlichsten Schulz‘ literarische Methode: die nuancengenaue Transkription des gesprochenen Wortes in einer eigenen Lautschrift, die Lispeln, dialektale Verfärbungen, sogar das Aushauchen bei bestimmten Konsonanten originell und immer noch lesbar notiert: „Wadd iß jeddß – sachß prohßd oda wolln wir dehn fohdografiern!“

„Von Anfang an hatte ich den Wunsch, authentische Dialoge zu schreiben“, nickt Schulz. „Ich hatte bereits eine kleine Erzählung in einer Anthologie veröffentlicht, wo die Dialoge schon ein bisschen umgangssprachlicher waren, die Laute verschliffen und so weiter. Das habe ich dann immer nur noch weiter getrieben, bis die lautsprachliche Umschrift dabei herauskam. Als ich dann nämlich merkte, dass diese ganze Faselei eigentlich ein integraler Bestandteil des Themas überhaupt war, umso mehr hat mich das dann noch bestätigt, das auch so extrem zu machen.“

Und so gelingt es ihm, den Witz und den Reichtum, auch die sprachliche Virtuosität dieser anderen, vermeintlich niederen Kultur facettenreich vorzuführen. „Kolks blonde Bräute“ ist nicht zuletzt eine virtuose Verteidigung des Plebejischen. „Mir war immer klar, dass bestimmte Milieus in der Hochliteratur nicht vorkommen. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich in solchen Milieus gern aufhalte. Es ist eine Unverschämtheit, wenn so etwas auch von Intellektuellen immer noch verachtet wird.“

Mittlerweile sind wir eingetroffen in der „Glocke“, einem weiteren Kneipenvorbild. Die „Oyle“ (im Roman „Boyle“) war noch nicht geöffnet, und das „Maybach“ („Raybach“) hatten wir von vornherein ausgeschlossen, weil es dort nur zu Verdruss, ja sogar zu einer Schlägerei kommt. Wir bestellen Wasser und Kaffee – er ist offenbar ruhiger geworden -, und mir fällt die Szene ein, in der Kolk bei Feinkost Ruppmann einen Kakao auf den Tresen stellt, und der Chef ihn freundlich aufklärt: „…dad iß ohne Algohohl, weiß du nä? 1 _, Yabb -‚, hob Ruppmann die Schultern und breitete die Arme aus, „nich dadd der Körbär dadd nich annimmd…'“ Schulz erzählt von seinen Anfängen. „Mein erster literarischer Text war ein Tagebuch von 1968/69. Später kleine Erzählungen, Gedichte und Krimis vor allem. Agatha-Christie-Plagiate noch und nöcher. Ein hanebüchenes Zeug! Zwei dicke handgeschriebene Bände voll, zum Davonlaufen. Schreiben war für mich immer; solange ich denke, eine Lebensäußerung. Insofern war auch mein Traumberuf immer Schriftsteller. Während meiner Schulzeit habe ich Hermann-Hesse- und Bukowski-Plagiate geschrieben. Gleichzeitig! Aber die Jahre gingen ins Land, ruckzuck war ich 30 und hatte noch nichts Richtiges veröffentlicht, und da habe ich dann mit „Kolk‘ angefangen.“ Und danach kam erst einmal zehn Jahre lang gar nichts. Wie lebt es sich als Schriftsteller so lange ohne neue Publikation? „Es war schwer. Ich wollte das Buch natürlich immer fertig haben. Das hat mich wirklich Kraft und Nerven gekostet, und ich habe auch üble Zeiten erlebt, aber nicht, weil ich nichts veröffentlicht habe, sondern, weil ich dieses verdammte Ding nicht zu Ende gekriegt habe. Da der erste Roman wenig verkauft wurde, wenig Besprechungen bekam, hatte ich aber auch das Gefühl, da wartet nun nicht groß jemand drauf. Ich konnte mir also Zeit lassen.“

MuSlkbÜCher vonWolfgangDoebelmg „Bacharach: Maestro! The Life 01A Pop Genius“ (Chrome Dreams, ca. 22 Euro) von Michael Brocken ist nicht die erste, wohl aber gründlichste Biograde des bahnbrechenden Songarchitekten. Brocken hat seinen Bacharach studiert, keine Frage, findet jedoch keine Sprache, die der nonchalanten Eleganz des Werkes von Bacharach und dessen kongenialem Lyriker Hai David gerecht würde. Wie wollte man poetische Preziosen zu ingeniösen Melodien analysieren, ohne sich in wohlfeile Begriffe wie „Magie“ oder „Genie“ zu flüchten? „Each morning I wake up/ Before I put on my makeup/ 1 say a little prayer for you.“ Kein Kommentar dazu, der nicht prosaisch klänge.

Und so arbeitet sich der Autor brav durch Burts Kindheit, die Brill-Building-Jahre, die Hitmanufaktur. Nicht ohne ein paar schöne Dönekens indes. Wie sich Dionne Warwick und Cilla Black transatlantisch befehdeten. Und alles nur, weil die Liverpooler Lerche in einem Interview ihr Faible für Bacharach/David-Covers damit erklärte, dass diese im Original von „lesser-known American artists“ gesungen würden. Die Warwick war not amused. 3,5 „Brian Jones“ (Sanctuary,ca. 76 Euro,)von Alan Clayson ist das inzwischen neunte Buch über das Leben und Sterben einer tragischen Figur, die in früheren Bios mal zum „Last Decadent“, zu „The World’s Greatest Dandy“ oder schlicht zum „Golden Boy“ verklärt wurde. Clayson verstrickt sich nicht in Verschwörungstheorien, lässt die Frage offen, ob Jones Unfall- oder Mordopfer wurde, verliert sich aber hin und wieder in peripheren Begebenheiten, die nicht viel zum Verständnis einer so komplexen wie unberechenbaren Persönlichkeit beitragen, nichtsdestotrotz unterhaltsam sind. George Harrisons Eloge bei einer Veranstaltung in Liverpool im Mai 1963 auf „this southern group“, die er erlebt habe, musikalisch „almost as good as The Roadrunners“ jedoch „far wilder visually“. Brians Lebenswandel als unstet, seinen Charakter als sprunghaft zu bezeichnen, wäre untertrieben. Als Jones den Booker Eric Easton aufsuchte, um ein paar Gigs zu kriegen, und der sagte: „I don’t think Mick Jagger is any good“, antwortete der selbsternannte Bandleader, ohne lange zu überlegen: „Okay, well just get rid of him.“ „Don’t be so bloody daft“, fauchte ihn lan Stewart an. Und resümierte nach dem Ableben des Gitarristen: „He was a real idiot, Brian.“ Während Psychic TV eine Tribut-Single herausbrachten titeis „Godstar“.4,0 „My Secret Life“ (Palmyra, 30 Eurc^istEric Burdons Autobiografie, zu Papier gebracht von J.Marshall Craig. Mit einem Vorwort von Udo Lindenberg, der es, „ey, supergeil“, tatsächlich fertigbringt, „gut, so’n Brother wie dich zu haben“, schriftlich genauso zu nölen, „mit so n Rohr , wie er spricht, ey. Burdon selbst zieht sich mit mehr Anstand aus der Affäre, als man ihm zugetraut hätte nach so vielen lausigen Shows, wo er die Röhre raushängen ließ und das Reibeisen zum Einsatz brachte, musikalisch erbärmlich, also gerade so, wie es Udo garantiert „geilomat“ fand.

Unvergessen Burdons TV-Talk mit dem halbgebildeten Schwätzer Roger Willemsen, der den verdutzten Sänger als Komponist von „House Of The Rising Sun“ und „Bring It On Home To Me“ vorstellte, ohne dass der so peinlich Erhöhte protestiert hätte. Mal abgesehen davon, dass dieselbe Lüge in den aktuellen Anzeigen von Erics Plattenfirma wieder aufgetischt wird, diesmal mit der ebenso wahrheitswidrigen Variante, auch „Don’t Let Me Be Misunderstood“ sei aus Burdons Feder geflossen.

Der derlei durchsichtige Marketing-Manöver gar nicht nötig hätte. Allein für seinen Beitrag zu den frühen Decca-Singlesder Animals ist dem schon damals ausdrucksstarken Vokalisten ein Stammplatz im Pantheon des Pop gewiss. Gerne hätte man über die formativen Tage in Newcastle mehr gelesen, besonders über die Band-Chemie seinerzeit und die Spannungen mit Alan Price, doch hält sich Burdon diesbezüglich dezent zurück, bedankt sich artig und zerknirscht bei den alten Kollegen, „auch wenn mich so vieles verärgert und enttäuscht hat“. Einiges davon muss man sich zusammenreimen. 3,0 „South By Southwest“ (Sanctuary, ca. 18 Euro) von Brian Hinton ist nicht die Historie des gleichnamigen Musik-Kongresses in Austin, sondern „A Road Map To Alternative Country“, so der Untertitel. Hinton verweist auf die Roots dessen, was heute Americana genannt wird, Old Timey Music also, Bluegrass, Folk und Honky Tonk. Fünf Dekaden, 50 Seiten, von der Carter Family über Leon Payne bis zu den Byrds. Dann den Stamm hinauf bis zu den „Branches“, die der Autor geograf isch und stilistisch ordnet, in Kapiteln, die „Cowpunk“, „Desert Rock“ oder „Lo-Fi“ überschrieben sind. Novizen werden das nützlich finden. 3,0 „4Way Street The CSNY Reader“ (DaCapo,ca.

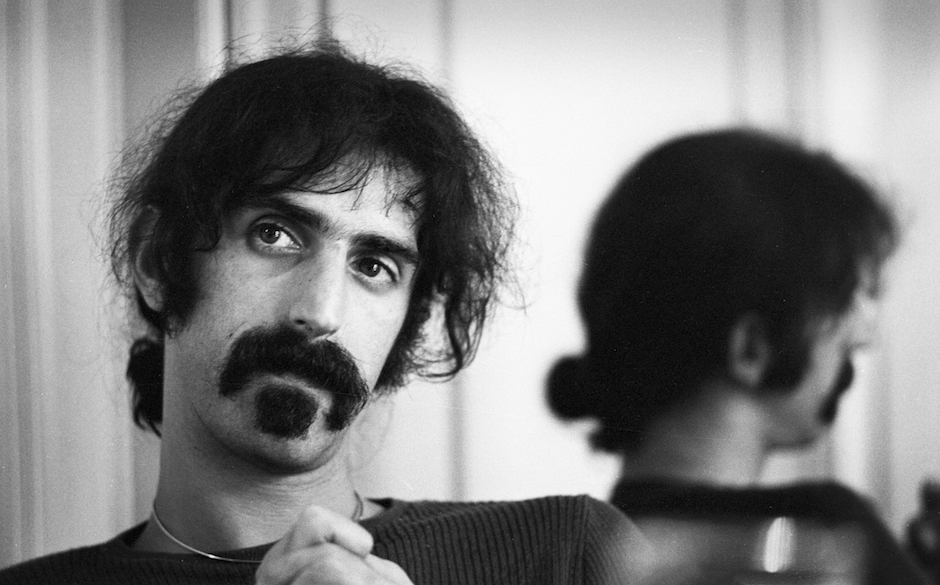

32 Euro) von David Zimmer ist ein Konvolut von Material, das der Autor als ergänzende Lektüre zu seiner Biografie „Crosby, Stills 8. Nash“ zusammengestellt hat. Eine Anthologie also, mit Nachdrucken lesenswerter Interviews, sowie eine Chronik der Ereignisse, die am Ende indes einen schalen Nachgeschmack hinterlässt: so viel Talent, so viel Idealismus, so viel Quark. 3,5 „Frank Zappa in eigenen Worten“ (Palmyra, 10 Euro), herausgegeben von Barry Miles, ist ein Zitatenschatz für Zappakunden, die mehr in ihm sehen als einen Bürgerschreck und Posterboy für Klotüren. Ist ja ein schmaler Grat zwischen Avantgarde und Spinnerei. Zappa walked the line. **1/2