Die 50 besten Doppel-Alben aller Zeiten

Can: „Tago Mago“ (1971)

One-eyed soul, mushroom head. One-eyed soul, mushroom head. I was born. And I was dead.“ Die Improvisationen der Kölner Band klangen anders als die endlosen, gitarrenbasierten Jams von amerikanischen Psychedelic-Rockern wie The Grateful Dead oder Quicksilver Messenger Service. Can spielten weniger Töne, hatten nie Ambitionen, ihre Virtuosität zur Schau zu stellen. Dafür entfachten sie ein unberechenbares Brodeln, einen eigenwilligen Funk voller irrlichternder Sounds. Voodoo-Rhythmen, Free-Jazz-Praktiken und eine gute Portion Psycho-Performance verschmolzen mit profunden Kenntnissen der zeitgenössischen Neuen Musik.

Im über 17-minütigen „Aumgn“ ist der Einfluss von Karlheinz Stockhausen, bei dem Irmin Schmidt und Holger Czukay in Köln Komposition und Musik studiert hatten, deutlich zu hören. „Halleluhwah“ ist ein wilder Ritt auf den minimalistischen, aber enorm intensiven Rhythmen des ehemaligen Free-Jazz-Drummers Jaki Liebezeit, begleitet von den zurückhaltenden Alien-Sounds, des gerade erst dem Teenager-Alter entwachsenen Gitarristen Michael Karoli. Die seltsame Bezeichnung „Krautrock“ passt hier noch weniger als sonst. Nichts an dieser Musik ist deutsch – und das ist gut so. Nach dem Ausstieg des Bildhauers und singenden Autodidakten Malcolm Mooney war „Tago Mago“ das Albumdebüt des japanischen Straßenmusikers Damo Suzuki. Holger Czukay hatte ihn in München auf der Straße angesprochen, gefragt, ob er Lust habe, später mit Can in der Diskothek Blow Up aufzutreten. Es muss ein furioser Abend gewesen sein. Damo Suzuki sang nicht einfach nur, er flüsterte, murmelte und schrie, schien in jedem Moment das Innerste seiner Seele nach außen zu kehren. Insofern ist das Album auch die Einlösung des auf „Monster Movie“ gegebenen Versprechens „Yoo Doo Right“. Eine Musik, die keine Grenzen anerkennt.

Die fast poppigen Songs „Paperhouse“ und „Mushroom“ sind der perfekte Einstieg in das Album, das 1971 in Schloss Nörvenich in der Nähe von Köln entstand. Der Besitzer, ein Kunstsammler und Musenfreund, hatte der Band das weitläufige Anwesen für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt. Genug Zeit also für ausufernde Sessions, die manchmal bis zu 16 Stunden dauern konnten. So wird auf „Tago Mago“ auch das Studio zum Instrument, wenngleich mit deutlich einfacheren und improvisierteren Mitteln als bei „Pet Sounds“ oder „Sgt. Pepper“, dafür aber in der Tradition des Studios Elektronische Musik des WDR. Das zärtliche „Bring Me Coffee Or Tea“ beschließt ein Album, das nicht nur die Karriere von Radiohead geprägt hat. Und ja, es gibt ein paar Stellen, zum Beispiel im Mittelteil von „Peking O“, die sind ziemlich harter Stoff. Aber so ist das wohl mit Musik, die Grenzen überschreitet und Mauern einreißt – manchmal tut so viel Genialität eben auch ein bisschen weh.

„Tago Mago“ bezeichnet übrigens, so Holger Czukay 1998, einen Felsen vor Ibiza: „Mago bedeutet Magie, und Tago war der Name eines Magic Masters, der dort lebte.“ Jürgen Ziemer

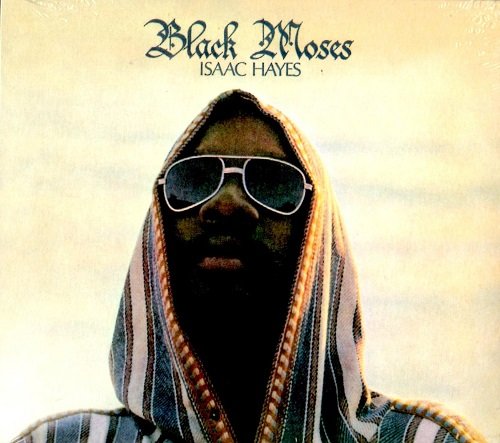

Isaac Hayes: „Black Moses“ (1971)

Mit diesem Album hat Isaac Hayes 1971, im selben Jahr wie der „Shaft“-Soundtrack, seinen speziellen Easy-Listenig-Psychedelic-Soul perfektioniert. Das Doppelformat war nötig, weil die Musik so bedröhnt war, dass die Band und das schweifende Orchester Hayes viel Zeit geben mussten, damit er seinen vollen Bassbariton-Eros ausfahren konnte. Längster von einigen Höhepunkten hier: der geduldig bis zum seufzenden Frauenchor schwellende Neunminüter „Close To You“. Die wenigen einleitenden Raps, mit denen Hayes live wucherte, sind sachdienlich knapp, die sacht wogenden, einfühlsamen Grooves unterstützen seine hohe und vergangene Kunst der Verführung. MS

Todd Rundgren: „Something/Anything?“ (1972)

Muse, Neugier und Ego führten Todd Rundgren später noch an viele andere Orte. Aber nirgendwo kamen sein Pop-Gespür, seine Lust an Spleens/Nonsens, sein Studio-Know-how so hinreißend zusammen wie auf diesem zeitlosen Song-Trip. Was denkt er heute beim Singen von „Hello It’s Me“ und „I Saw The Light“ in Oldie-Shows? Vielleicht: Mann, hab ich damals schöne Pop-Songs geschrieben! Oder auch: Alle wollen immer dieselben Stücke! Das war ein Doppelalbum! Stimmt. Und „Sweeter Memories“, „Saving Grace“, „Marlene“ etc. etc. sind genauso herzzerreißend, wie „Song Of The Viking“ oder „Breathless“ herrlich verrückt sind. Was jenseits des Nostalgie-Clubs auch alle zu schätzen wissen. JF

Elton John: „Goodbye Yellow Brick Road“ (1973)

Seinen Zenit als Songschreiber hatte Elton John schon auf „Madman Across The Water“ (1971) und „Honky Château“ (1972) erreicht. Jetzt musste das große Doppelalbum her, die Wiedergeburt aus dem Geist von Hollywood und Westcoast-Rock. Die Glam-Suite „Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding“ leitet über zu einer der schönsten Song-Trilogien der Popgeschichte: „Bennie And The Jets“, „Candle In The Wind“ und „Goodbye Yellow Brick Road“ zementierten Johns Superstar-Status. Quatsch wie das mehr bekokst als bekifft wirkende „Jamaica Jerk-Off“ und das pseudofrivol dudelnde „Your Sister Can’t Twist (But She Can Rock’n’Roll)“ präsentieren den Künstler als Kind im Kostümrausch. MG

James Brown: „The Pay Back“ (1973)

Improvisation, Wah-Wah-Pedale, Wahnsinn. Ursprünglich sollte das zentrale James-Brown-Album der Siebziger zum Soundtrack des Blaxploitation-Films „Hell Up In Harlem“ werden, doch der Produzent konnte mit dem Gesang und den Sound-Ausflügen von Fred Wesley, Maceo Parker und Gitarrist Jimmy Nolen nichts anfangen. Drei der acht Songs sind länger als zehn Minuten, in denen Brown seine „Ain’t It Funky“-Kiekser perfektioniert. Sie gelten inzwischen als Ikonen der Funk-Epoche. Heute aufgelegt wirkt „The Payback“ wie eine funkensprühende Party. Ein musikalischer Schatz, der zur massiven Sampling-Quelle wurde. Allein der Titelsong wurde mehr als ein Dutzend Mal verwendet. RN

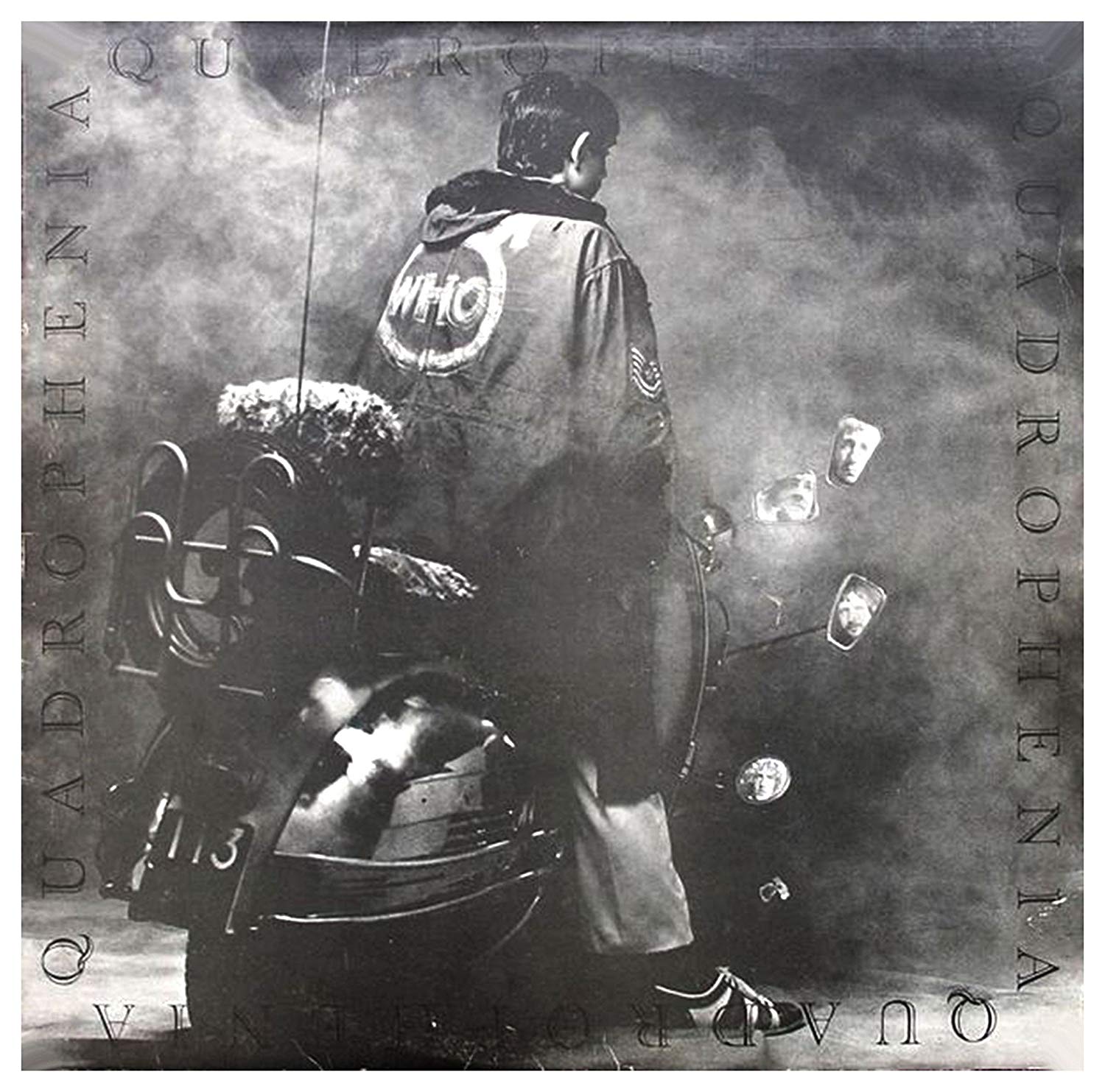

The Who: „Quadrophenia“ (1973)

Eine Mod-Sinfonie, die nicht nach Mods klingt, aber den Geist der stilbewussten Jugendbewegung perfekt einfängt. Was auch am Booklet liegt, das Jimmy, Hauptfigur dieser Adoleszenz-Tragödie in depressiven Fotos inszeniert. Parka, Vespa, Brighton! Durchtanzte Nächte, Elternhaus-Enge, Wochenend-Randale! Vier Jahre nach „Tommy“ schrieb Pete Townshend ein vergleichbar ambitioniertes Opus: Die widerstreitenden Persönlichkeiten seiner verkrachten Band sollten in der Figur Jimmy zusammenfinden. Das Doppelalbum übertrifft die Idee, vom stürmenden „The Real Me“ bis zum Überwältigungs-Finale „Love, Reign O’er Me“, der definitiven, regenumtosten Larger-than-life-Rockballade. SZ

Genesis: „The Lamb Lies Down On Broadway“ (1974)

Die Abenteuer eines puerto-ricanischen Jungen, der sich durch New York City schlägt, wurde Peter Gabriels surreales Vermächtnis, von dem Genesis eher widerwillig zehrten. Man muss die Alben unter der Ägide von Phil Collins nicht verachten, um den Stellenwert des Konzeptwerks zu ermessen. Dem Zauber dieser Prog-Rock-Oper, die sich in hochmelodiösen Miniaturen tarnt, erliegen auch Menschen, die sonst bei der bloßen Erwähnung des Genres Anzeichen von Schüttelfrost zeigen. In Stücken wie „Carpet Crawl“ und „Lilywhite Lilith“ fällt das Versponnene, das der britischen Folkmusik eingeschrieben ist, in eins mit Glam-Rock-Theatralik und hymnischer Pop-Kunst. MG

Electric Light Orchestra: „Out Of The Blue“ (1977)

Im Jahr des ersten „Star Wars“-Films erschien aus heiterem Himmel ein zweites Raumschiff: Jeff Lynne hatte in München ein sozusagen galaktisches Doppelalbum aufgenommen. „Out Of The Blue“ ist keine Rock-Oper – Lynne hatte die kreativste Zeit seines Lebens und einfach sehr viele Lieder. Mit seinem Meisterstück treibt er den ELO-Sound – Beatles-Harmonieverliebtheit, überbordende Streicher, Kopfstimmen, Grandezza, Grandezza, Grandezza – auf die Spitze. Nicht alles ist unsterblich, aber vieles: das wundervolle „Sweet Talkin’ Woman“, das naiv marschierende „Mr. Blue Sky“, das cineastische „Standin’ In The Rain“ und natürlich der Synthie-getriebene Disco’n’Roll „Turn To Stone“. JS

Marvin Gaye: „Here, My Dear“ (1978)

„Somebody tell me, please/ Why do I have to pay attorney fees?“ In dieser hochmodernen Blueszeile aus „Is That Enough“ steckt die Seele dieses Break-up-Albums. Marvin Gaye war einen weiten Weg gegangen, vom besten Sixties-Startplatz als Motowns Sam Cooke über den Inner-City-Hippie zum Sexgroover und hier nun Scheidungsgrübler, der die Alimente an seine Frau Anna Gordy mit dem vorletzten Album für die Plattenfirma seines Schwagers Berry zahlt. Ein guter Grund, es gleich doppelt anzulegen. Damals ein Flop, hebt es der Beziehungskisten-Realismus aus der Zeit heraus. Und musikalisch wächst aus dem zärtlich frustrierten bis bitteren Wäschewaschen ein sehr tiefgehender Soul. MS

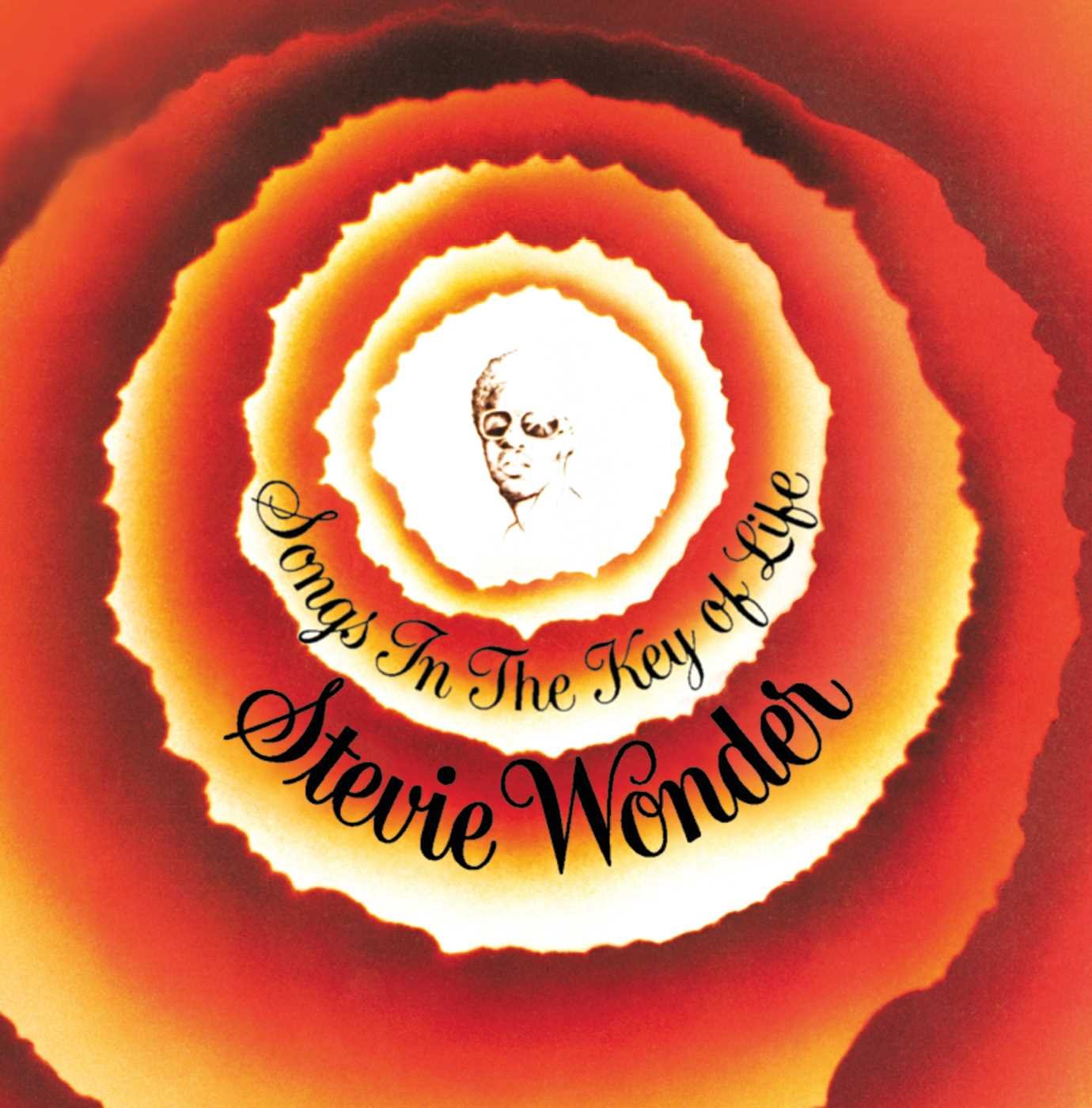

Stevie Wonder: „Songs In The Key Of Life“ (1976)

Verworfene Auswanderungspläne (Ghana), ein neuer 37-Millionen-Dollar-Deal, eine Plattenfirma (Motown), die „We’re Almost Finished“-T-Shirts unters Volk wirft, als Stevie Wonder doch noch mal länger im Studio verschwindet: So war das, als „Songs In The Key Of Life“ Ende September 1976 endlich veröffentlicht wurde. Selten, vielleicht nie, wurde jegliche Erwartung weniger enttäuscht.

Denn Wonder lieferte nicht nur einen Bestseller (14 Wochen US-Nummer 1, dritter „Album of the Year“-Grammy in Folge), sondern auch gut 104 Minuten Musik, die genau den Albumtitel treffen. 21 Songs durchdringen Schlüsselmomente menschlicher Existenz: Freude und Schmerz, Liebe und Hass, Geburt und Tod, Sehnsucht nach Transzendenz, Erkenntnis, Gerechtigkeit. Manches hat auch Komik, aus Verzweiflung geboren: wenn er Reißaus Richtung „Saturn“ nehmen will, wo der Schnee orange ist, die Menschen 205 Jahre alt werden und Autos überflüssig sind, „’cause we’ve learned to fly“. Oder wenn ein klassisches Synthesizermotiv den Streifzug durchs „Village Ghetto Land“ satirisch grundiert.

Musikalisch ist „Songs In The Key Of Life“ ein Füllhorn, das afro-amerikanische Musik auf den Punkt bringt: mit der Kindheitsode „I Wish“, dem Ellington-Tribute „Sir Duke“, der brodelnden Geschichtslektion „Black Man“, mit „As“, das Song und Funk-Jam ausbalanciert. Zugleich weist Wonder darüber hinaus. Wie unerhört etwa Harp und Harfe in „It’s Magic“ zusammenfinden!

Viele Tracks hat Wonder (fast) im Alleingang eingespielt, unterstützt von Nathan Watts (Bass), Greg Phillinganes (Keys), Mike Sembello (Gitarre). Dazu Gäste wie Herbie Hancock („As“) und George Benson („Another Star“). Retrospektiv erstaunt, dass Wonder in diesem kreativen Wirbelsturm nicht selbst fortgefegt wurde. Doch er konnte sich auf seine Gabe verlassen, Text und Musik so ineinanderzufügen, dass sich das Schwere oft leichter anfühlt, als es ist, und das Leichte nie banal. Wie peinlich kann es werden, die Überwältigung angesichts der Geburt des eigenen Kindes zu vertonen! „Isn’t She Lovely“ aber bringt die schiere Freude des Moments einfach zum Klingen, unverfälscht und ansteckend, statt sie mit Botschaft zu behelligen.

Botschaft kann Wonder natürlich auch. „Love’s In Need Of Love Today“ klingt heute noch bitter aktueller als damals und ist auch deshalb so gut, weil es nach gut sieben Minuten dann doch noch richtig endet, nach ewig langer Ad-lib-Strecke, von der man aber keine Sekunde missen möchte. Beschwört Wonder die Liebe hier eher abstrakt, durchdringen andere Songs alles Zwischenmenschliche: „Joy Inside My Tears“, „Ordinary Pain“ oder das bittere „All Day Sucker“. Letzteres, ein herrlich verzinktes Funk-Stück, war wie das eingangs erwähnte „Saturn“ in der Original-Vinylversion des Albums noch auf einer Bonus-7inch-Single mit vier Tracks untergebracht. Es gibt ja gute bis sehr gute Doppelalben, die noch besser wären, hätte man ihre Essenz auf ein einfaches Werk herunterkonzentriert. „Songs In The Key Of Life“ gehört gewiss nicht dazu. Jörg Feyer