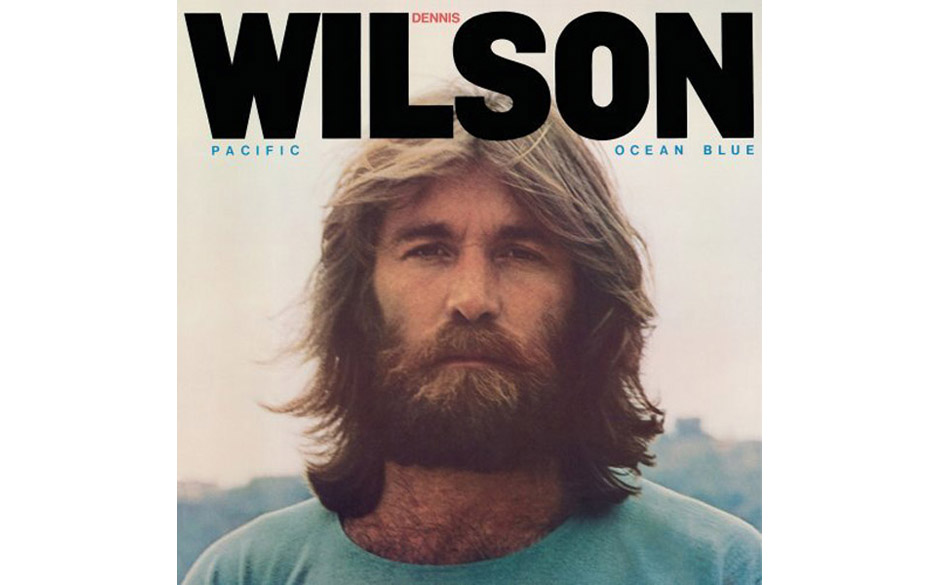

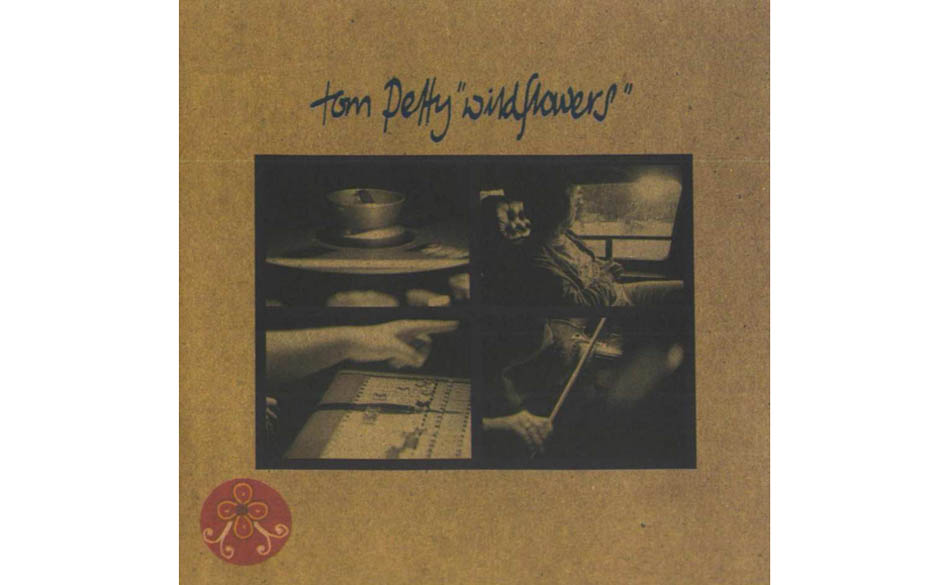

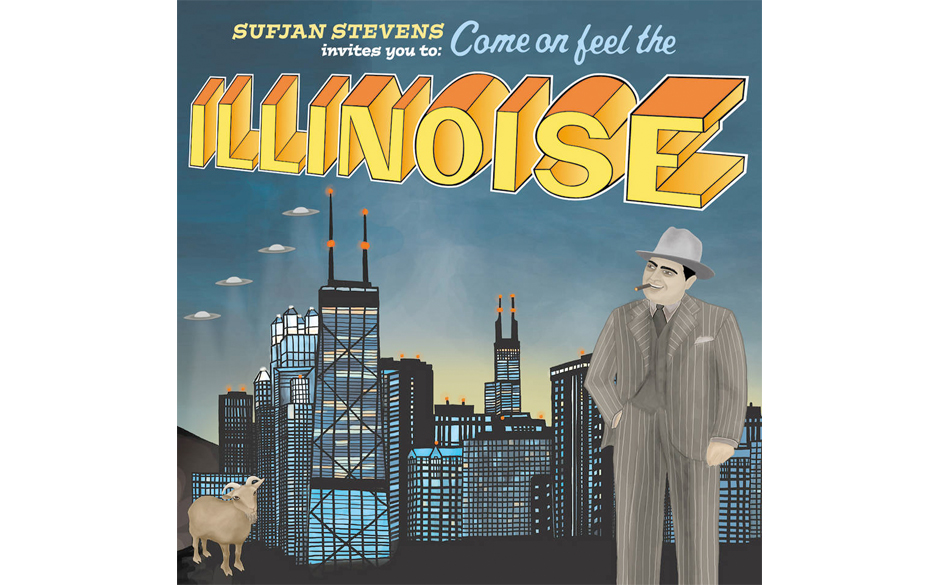

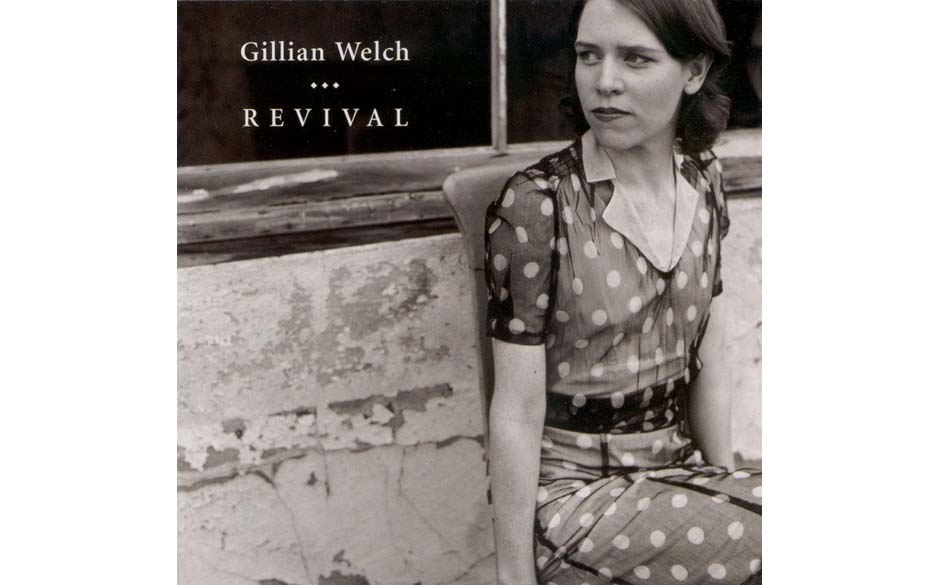

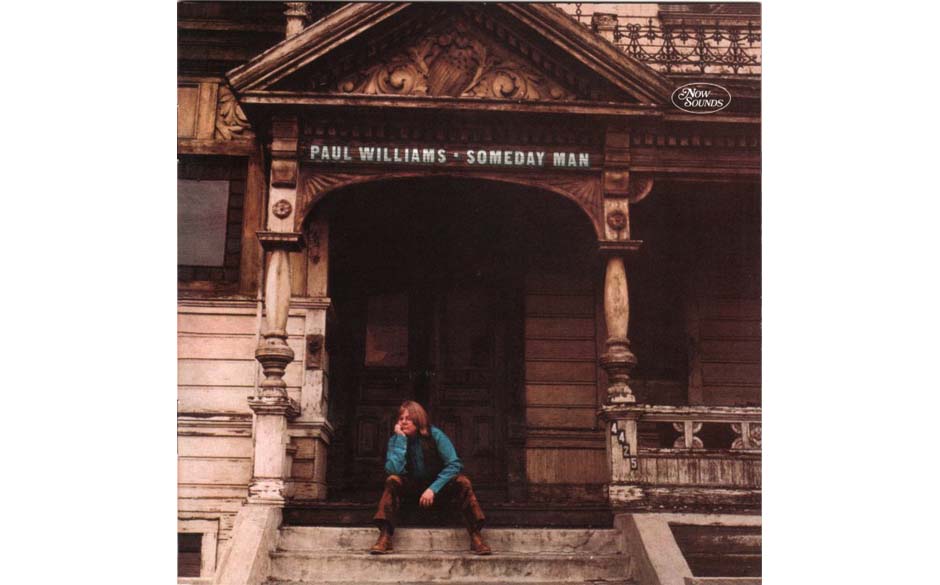

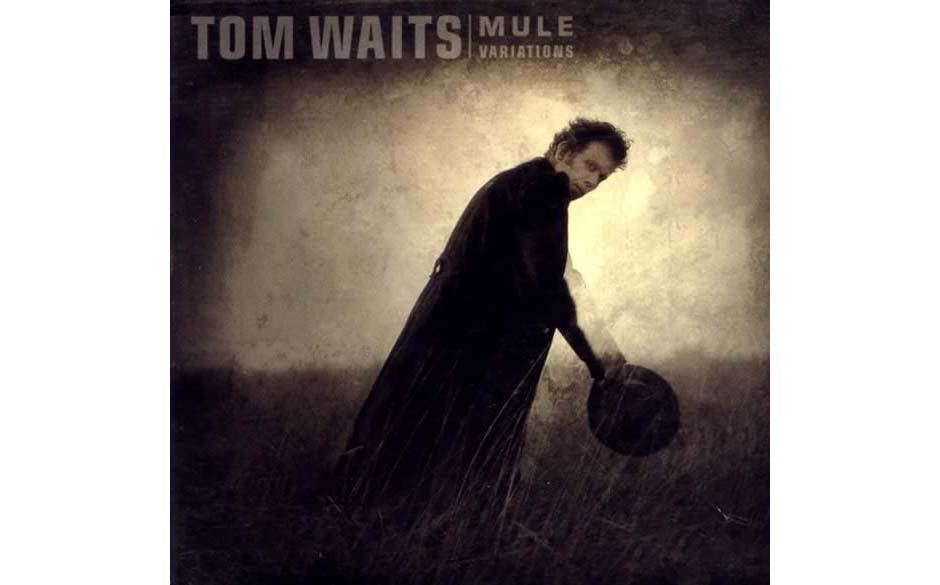

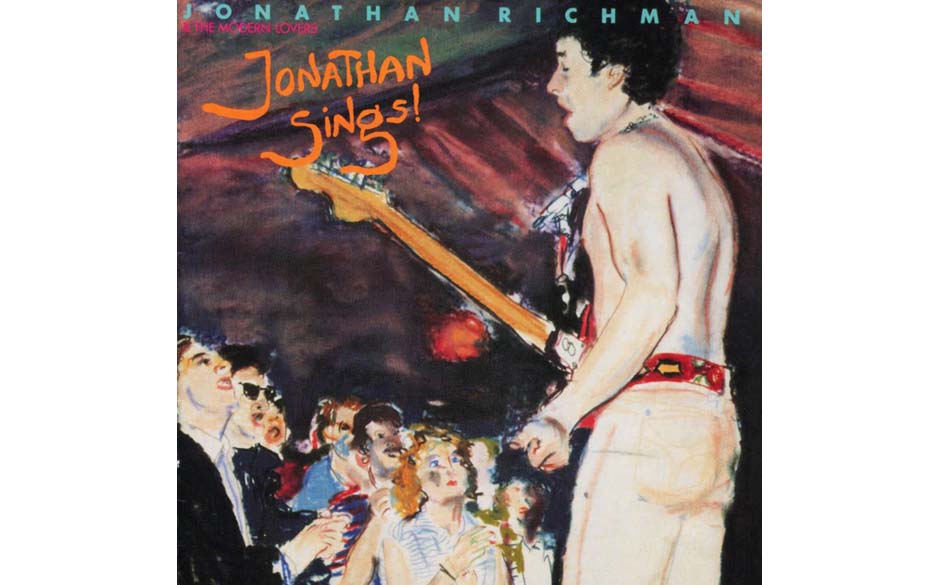

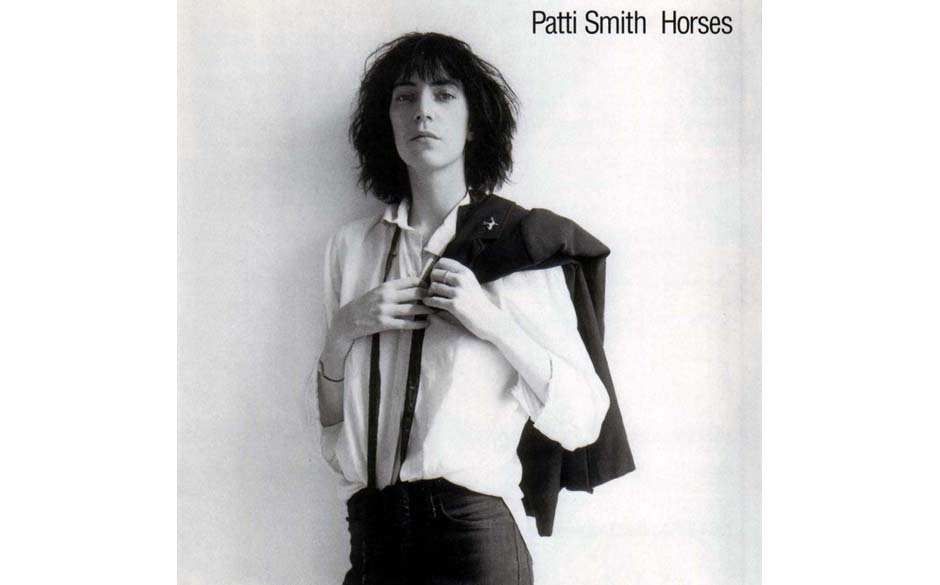

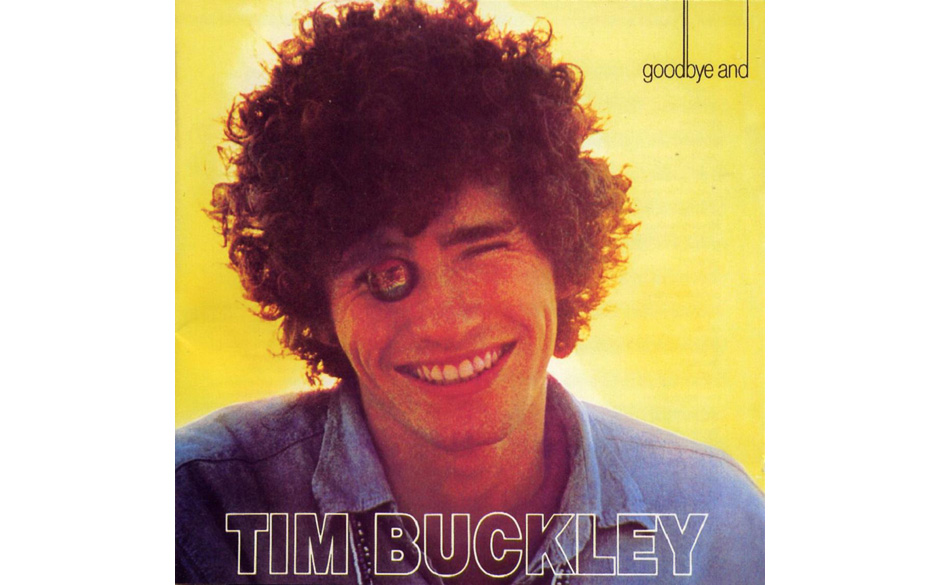

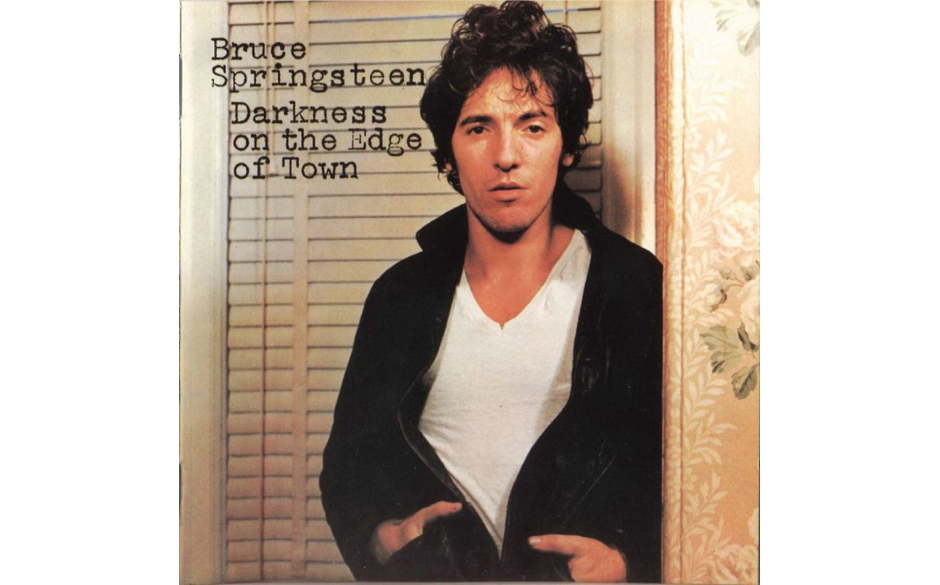

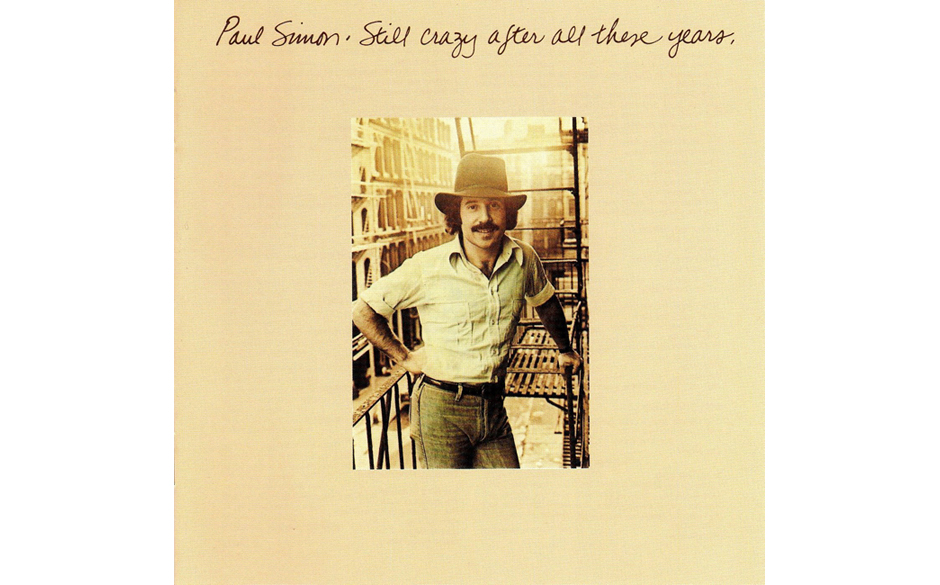

Die 100 besten Singer/Songwriteralben: Platz 80-61

Mit den "Besten Singer/Songwriter-Alben" beginnt der ROLLING STONE seine neue Serie mit Best-Of-Listen der wichtigsten Musikgenres - zusammengestellt von einer 60-köpfigen Jury. Hier finden Sie die Plätze 80-61.

Mehr News und Stories